展览开幕式 艺术家王天昊(左二)正在发言(右一为悦美术馆馆长王奔腾)

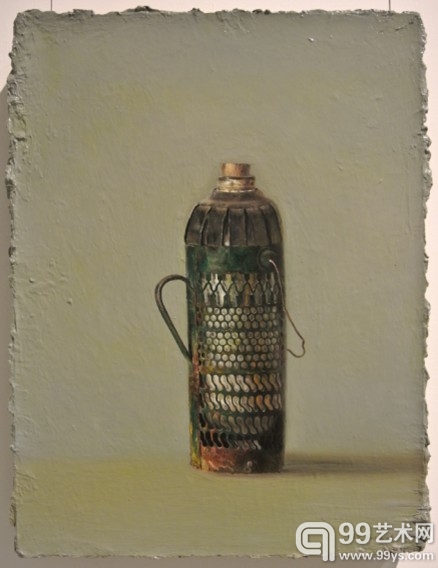

一进入悦美术馆展厅,映入眼帘的便是在宽敞明亮的展厅中悬挂着几十幅和现实物件1:1等比例大小的油画作品,画面逼真得撼人心魄。给我的第一印象便是怎么这么像石冲老师的作品。带着种种疑问,经画廊工作人员介绍,和王天昊老师进行了简短的交流,从交流及展示的作品中感受到他的真诚与质朴。

展览现场

关于同时代的艺术家中,有很多艺术家也是通过个人的记忆来反应那个时代生活的为主题,据王天昊老师介绍,他的画作可以有多种解读,其中最直白的,是从“历史”的维度读出一个时代的存在。历史有两个,一个是天昊个人的生活史,一个是我们社会的代际史。

展览现场

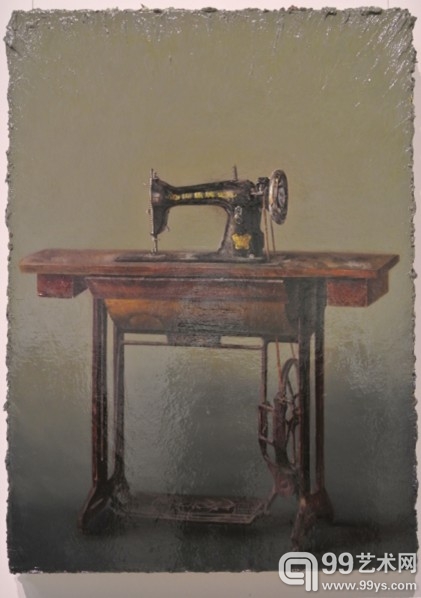

乍一看他的作品的画面,和石冲老师、张晓刚老师等有些相似,其实在王老师介绍,他们都是一个时代的人,关于社会现实的共同记忆,肯定是会有相似之处的,但是他唯独不同的是,想通过在他们那个时代的中,平时的日常生活用品,来表述他们那一代人的共同记忆及经历。

展览现场

在画面语言和其他同时代艺术家不同之处,画面中描绘的物品经历了长时间的使用留下了时间的磨损,极其细致画面边缘却堆积着厚厚的油画颜料,他也正是想通过这样的表现形式,描绘清晰的记忆中留下了斑驳的沧桑阅历,这也恰好反应了此次个展主题“集体记忆”的用意。

展览现场

北京大学社会学人类学研究所于长江在评论中指出,王天昊对画面真实感和绘画写实性的追求,只是一种外在表现,在深层次上,他的旨趣并不在真实感本身。从他艺术实践的历程来看,在他不断寻求这种写实绘画语言的背后,是在守护着一种更稀缺的社会价值——真诚。画作的写实只是一种技术,它不是艺术的目的——王天昊的创作并不是仅仅为了“像”而画,不仅仅为了“形似”而用功——在这些几乎可以乱真的绘画中蕴含着的,更多的是一个社会的一段历史、一种生活、一份情怀和感受,特别折射出历史长河中特定时代、特定代际的人们的生活本质。

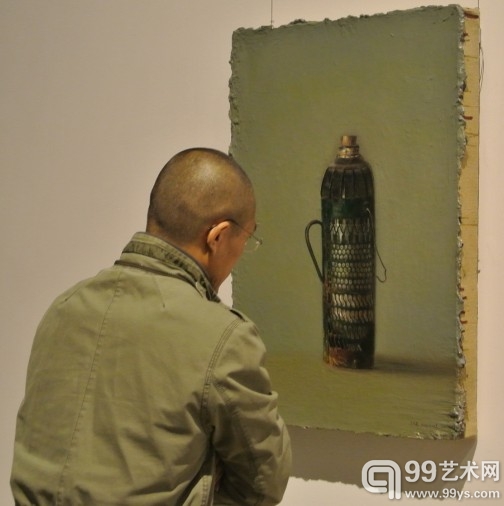

展览现场,观众正在欣赏作品

我们无法简单猜测,是不是因为保温瓶这些人文意义,促使王天昊致力于如此专心地刻画它们,表达它们,呈现它们,但至少从解释学意义上,我们可以以此来共同参与建构这些作品的意义。

展览作品

但这些物品,又都是特定年代、特定社会的产物,是特定年龄的人的感受,它不是超越时空普世存在的,这种“特定性” (specificity),也造就了某些感受和情怀的独一无二、不可替代。王天昊属于上世纪六十年代出生的一代人,他画作中的物品,像自行车、收音机、保温瓶等等,正是伴随这一代人成长之后又逐步淡出甚至消逝的东西,应该说对于这一代人具有十分特别的影响,是塑造这一代人人格、行为、心理的物质因素,反过来,六十年代这一代人对这些物品,具有一种难以割舍、挥之不去的情结,这种情结究竟蕴含着什么,意味着什么,预示着什么,便成为一个历史谜语,而天昊的作品,似乎是在试图回答这个问题——当然这里的“回答”,不是学生应考一样标准答案,也不是辩论大赛中的随机应对,而是一种存在主义式的终极拷问——你想知道这意味着什么?答案就是,面对这些画面,你的状态……

展览作品

王天昊的作品,与其说是记录反映表现了什么,还不如说是一个使命感的集结号——让我们一起行动,加入到这个不断开发的人文空间中,面对这些逼真得撼人心魄的图像,通过欣赏、解释和感动,完成一次穿越年代、年龄和代际的精神之旅,达到一方求同存异、美美与共的心灵净土。

据悉,展览至11月06日。

展览作品

艺术家王天昊(左四)与友人合影

【编辑:李杨雷】

编辑:李杨雷