【中国嘉德2013年秋拍】清代文学史三件珍迹闪亮登场

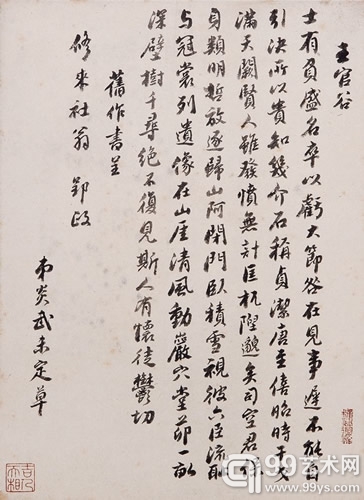

《海山仙馆》丛书,《王官谷》诗稿影迹。载上海图书馆编、上海科学技术文献出版社,2006年版,第二册,第204页。

在众多古代书画拍品中,其中古代书画部分有三件十分珍贵史料登坛嘉德2013年秋季拍卖会。它们是流传有序、多次著录的顾炎武诗稿《王官谷》,从未见诸著录的文字狱案主之一尹嘉铨诗稿和蒙古族文学活动家法式善诗龛遗物。

一、 顾炎武思想代表之诗稿《王官谷》墨迹之流转

明末清初的杰出思想家和史学家、音韵学家顾炎武,由于长期参与反清斗争且拒绝与官方主流文人合作,在世之时传世墨迹极为罕见。毛主席的秘书田家英几乎搜尽了有清一代学者文人墨迹,唯顾炎武墨迹便寻不得。

此次亮相嘉德2013年秋拍的这件诗稿是明亡后顾炎武人格和政治立场的表达。该诗稿墨迹殊为珍贵。

据上海古籍出版社《顾炎武全集》 第21册(2013年版)载:

王官谷

士有负盛名,卒以亏大节。咎在见事迟,不能自引决。

所以贵知几,介石称贞洁。唐至昭宗时,干戈满天阙。

贤人虽发愤,无计匡杌隉。邈矣司空君,保身类明哲。

坠笏雒阳墀,归来卧积雪。视彼六臣流,耻与冠裳列。

遗像在山厓,清风动岩穴。堂茅一亩深,壁树千寻绝。

不复见斯人,有怀徒郁切。

该书校注“【八】唐至昭宗时,‘昭宗’,《颜氏家藏尺牍》原件作‘僖昭’。【九】归来卧积雪,以上二句,原件作“放逐归山河,闭门卧积雪”。(430页、462页);此次出现,即是这件《颜氏家藏尺牍》中之原件。

据周可真《顾炎武年谱》(苏州大学出版社,1998年),顾炎武此诗作于康熙二年,顾时年51岁,于颜光敏修来订忘年交在康熙四年,墨札上说录旧作呈请指正,应晚于订交之年。

上款人颜修来,讳光敏,于康熙六年成进士,比顾炎武少27岁,订交之时,颜修来26岁,而学识已令顾炎武有后生可畏之想。颜修来之诗有“辇下十子之冠”称号。后顾炎武在济南城的狱讼多有颜修来为之斡旋,并为解顾炎武牢狱之事贡献极大。

顾炎武抄此诗于颜修来,即是向颜表明他的政治行为准则和立身行命的立场,是他的“博学于文,行己有耻”的人格表征。

该手札流传经过如下:

至乾隆年间,颜修来曾孙颜崇榘汇集装池成册,名称为“康熙前后各家致曲阜三颜尺牍” ,都为三十四册,七百九十通,出自二百八十四位各界名流之手。至道光年间,《颜氏家藏尺牍》为大富商大收藏家潘仕成收藏,刊刻入《海山仙馆》丛书。近代学者校释顾炎武《王官谷》诗稿即依据潘刻本。民国年间,王云五编《丛书集成初编》即收入了潘刻本《颜氏家藏尺牍》。2006年,由上海图书馆编,上海科学技术文献出版社按原刻影印出版。

二、 清乾隆朝最特殊的文字狱案主尹嘉铨诗稿墨迹被发现

到网上去搜索,关于尹嘉铨的信息少之又少,重复较多的是因鲁迅在书肆买到的一本尹嘉铨编的《小学大全》而有一段关于尹嘉铨案的简要描述(鲁迅《买〈小学大全〉记》)。再从有清以来的各种书迹、墨迹,也更难见到尹嘉铨的踪影。这种情况是其他身居高位的文字狱案主人所没有的。原因是后世叙史之人多从文字解读上纲上线,捕风捉影而来。即如俞樾这样的忠诚之士也仅因为出考题而有忤逆之意终身不得为官。

尹嘉铨非此类文字狱案。与吕留良为明遗老不同,尹没有反清之心;与段昌绪之吴三桂檄文案和王锡侯之字贯案有意否定满清法统刻意隐藏反意不同,尹嘉铨与其父尹会一均官至九卿,其父子二人为官善政有为。《清史稿》记有乃父史迹。

查尹嘉铨案之存档《军机处档》,大致可还原其案由。

以原品秩退休在家乡河北博野养老的尹嘉铨年届七旬,恰巧逢乾隆帝从西北视察回京路过博野。他要他儿子在同一天连上两道折子为他父亲尹会一请谥并从祀孔庙,惹恼了龙颜,下旨查办。查的结果是,父子为官均清廉,也无贪墨乡里之为非作歹恶行,且均有善举,捐赠县义学,造福乡里,为官之处政名文名俱佳。而且父子二人均被乾隆帝“赐诗褒之”。

行为上找不到把柄,言论上不可能找不到破绽,于是掀起了一个全国性的清查尹会一尹嘉铨父子的运动。据该《军机处档》载,从他父子二人做过官的省份到把全国所有印有刊刻他父子二人的字迹以及他家里的书籍文稿一律押送京都,从中找到了三条罪状。

第一条罪状是尹嘉铨著有《朋党论》一文说:“朋党之说兴而父师之教衰,君亦安能独尊于上哉” !乾隆的判辞是他的老爹“世宗宪皇帝御制《朋党论》”已为此定调,你尹嘉铨如此“俨然以师傅自居”,岂不是挑战帝王九五之尊?

第二条罪状是尹嘉铨编有《名臣言行录》一书,标榜“天下之治乱系宰相”的观点,此论简直就是把皇帝比喻成木偶,这不是对康、雍、乾之盛世的污蔑吗!“天下长治久安,安享盛世之乐,皆朕父子几代人相努力”结果云云。

第三条罪状是尹嘉铨自称古稀老人,又犯大忌。首先他爹雍正已有古稀论之御制,他乾隆也自称古稀。按照乾隆“古稀”之释,是指他从古至今治国爱民,国富民强,高寿之十全皇帝。而区区一个原品致休的大理寺卿尹嘉铨敢自称古稀老人。

判决结果是:免其凌迟之罪,“改为处绞立决”。对其所著文稿书籍碑刻等等所有可传世之物一并递京,“饬令销毁”。

这便是我们难觅尹嘉铨历史踪迹的原因。

登坛嘉德2013年秋拍的这一册诗稿是与英廉和钱载三人的和诗墨稿,写于乾隆甲午年末和乙末年初(1774年末——1775年初)。这一年尹嘉铨64岁,钱载67岁,英廉61岁,故尹嘉铨诗中说到壬子同年仍在朝枢中心,仅他们三人,均60岁以上,故有200岁云,不无得意),离尹案发生还有六年。三个人之中,英廉最小,官位最大。巧合的是,他还是尹嘉铨案的主审人之一,从英廉的查抄奏报看,尽可能去维护他的这位“官友”。

三人的和诗起于英廉给钱载并转抄尹嘉铨,由此三人往还唱和,时间从1774年腊月二十五日至1775年二月三日,持续整个冬季。可见三人关系是比较密切的。法式善《梧门诗话》有多处记载英廉诗作情况,但只字未提尹嘉铨。其中有这样几则:

“壬寅六月二十八,夜雨。英梦堂相国宿庐,作《喜雨》诗, 嘱词馆诸君和韵,一时如程鱼门,平宽夫、李松云,吴榖人皆有诗。相国独赏许石泉编修作,英特不羁。诗云:‘元老勤宵直,飞甘雨作涛。云连三辅润,天减万民劳。灯火收光入,蛟龙得气嚣。东南浑水涨,慎勿助风豪。’相国原作‘气逼长擎动,声连万叶嚣’,亦警句也。百泉名兆棠,云梦人。”(凤凰出版传媒集团,凤凰出版社,第38页)

从法式善的评论来看,英廉诗今天虽不为传诵,且文学史也罕有选诗,从《梧门诗话》所辑诗句,可谓妙品,如“春雨梅花湖外寺,夜航灯光竹西村”写景如画。(同上,283页)“酒沽双屐雨,菊卖一肩秋”(同上,109页),甚妙。但在当时,因为英廉为第一位汉族人官及大学士,权重一时,诗名也甚大。据钱载为《梦堂诗稿》作序称,他在五十年前江南时即闻梦堂诗名。以钱载率直性格,不至于过于阿谀,故而作序名曰“梦堂诗老传”。乾隆癸卯年,即1783年,英廉于此年去世。乾隆壬寅年乃1782年,亦乾隆47年,钱载辞官。

故而英廉的四首诗,唯第一首最好,故而此诗载入《熙朝雅颂集》(此刊本,上海图书馆有藏,嘉庆九年刻本),只是与此处诗稿略有不同。

从《梦堂诗稿》来看,也只选此处第一首,但在同一韵英廉作有多首,诗稿刊与翁方纲唱和二首,共六首。缘由应是与钱载唱和,尹嘉铨、翁方纲纷纷加入,后因尹案,凡与其有关诗稿一律删去。250余年流转,于今还得以存留,眼缘之大幸也。

钱载是继朱竹垞之后秀水派的领军人物。据史所载,为官30余年,官致二品,晚年却依然要靠卖画为生计,可见为官极清廉。

钱钟书《谈艺录》约有七则专论钱载(全书109则),概而言之:

蘀石学山谷而不深,学东野,学竞陵等等,又好以乡谈里彦入诗,自加注释,则“似陆放翁惯技。然所心摹手追,实在昌黎之妥贴排 ,不仅以故章法为诗,且以古文句调入诗。清代之以文为诗,莫先于是,莫大于是,而亦莫滥于是。”“至其尽洗铅华,求归质厚,不囿时习,自辟别蹊;举世为荡子诗,轻唇利吻,独甘作乡愿体,古貌法言。即此一端亦豪杰之士。”(钱钟书《谈艺录》,中华书局,1984年,第176页)

其以“学人之诗”以原本经籍,润饰诗篇,“故大被推挹”“夫以蘀石之学,为学人则不足,而以为学人之诗,则洋洋有馀裕。”(同上,177页)

姚元之《竹叶亭杂记》卷五记蘀石、翁方纲“交最密”,“每相迂必话杜诗,每话必不合,甚继而相搏”云云。(同上,180页)

钱钟书虽多批评钱载以学问为诗之敝,但又偏爱有嘉,与钱钟书作古诗之爱近之。

三人之诗,尹嘉铨的几首诗整体看来写得最有感触,且多联系个人的情感立场,写景亦写人,写雪亦写心。大雪纷飞,祥瑞之兆,不无踽踽独行之孤寂,亦不无壮志满怀,心潮涌动。而且从用印和书体对照署名,钱载的墨迹似应是尹嘉铨的手笔。巨焰余烬,我们于今还得以见到尹嘉铨的几首佳句和中规中距的馆阁体墨迹,看来不论调动多大的社会力量,想彻底消除一个曾经的生命行踪是不大可能的。

编辑:陈荷梅