《愚公移山》的归家之路

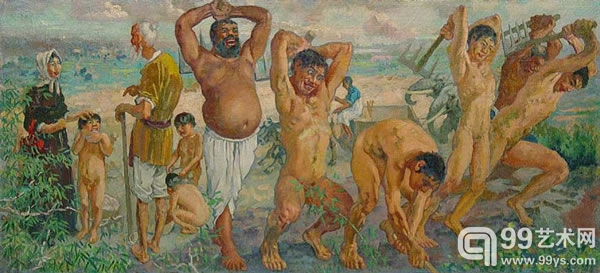

流失海外65年之久的徐悲鸿代表作油画《愚公移山》,被认为是徐悲鸿艺术顶峰时期的经典代表作,也是徐悲鸿艺术丰碑不可或缺的构成部分。然而这件珍贵作品的征集过程,却让温桂华费尽周折。2000年,这幅《愚公移山》在嘉德在线拍卖时,曾拍出了250万元,这在当时也是一个很高的价位,同时也引起了温桂华的注意。她非常关注这件作品的去向,但此后,人们只知道这件作品流到了海外,就再没有了一点消息。

然而,这件作品在销声匿迹6年后,忽然又有了消息。2006年初,温桂华得知藏家想出让这幅作品,就立即想尽办法和这位藏家进行联系。由于这位藏家对国内的情况不熟悉,因而对送作品到国内拍卖有很多疑虑。于是,翰海公司就耐心地和藏家进行一次次的沟通。“客户每提出一个问题,我们都尽可能全面地进行解答,在几个月的时间里,我们就这样与客户反反复复地进行沟通。当时,我们针对这幅作品做了很多的‘功课’。比如,这件作品和徐悲鸿纪念馆中那件大尺幅油画《愚公移山》的关系,到底谁是‘哥哥’,谁是‘弟弟’;这两幅作品有哪些不同;哪件作品的价值更高等等。我们到处搜集资料,先后走访了徐悲鸿先生的夫人廖静文女士和国内理论界的专家,终于给客户作出了他非常满意的答复。客户对我们的信任度也因此不断地增加。”温桂华回忆道。在作品本身的问题解决了之后,藏家对国内拍卖公司和国际拍卖公司的不同运作仍顾虑重重。为了让这件作品最终能留在国内,也为了让买家能了解到这件作品的重要性,了解徐悲鸿的爱国情结,温桂华付出了很多。“国际上大型拍卖会能做到的,我们国内一样可以做到。我们还能做到海外拍卖公司做不到的。”在同廖静文女士进行沟通后,温桂华向这位海外客户作出了一个惊人的承诺:如果经鉴定,此作品确为徐悲鸿先生的真迹,翰海公司将为此作品在徐悲鸿纪念馆召开一个大型的研讨会。为一件拍品召开研讨会,也开了国内拍卖业的先例。

2006年6月7日,在徐悲鸿纪念馆,由翰海公司主办的“徐悲鸿油画《愚公移山》作品观摩与学术研讨会”如约举行。廖静文、徐庆平、邵大箴等美术界、新闻界和拍卖界人士参加了研讨会。徐悲鸿纪念馆馆长廖静文深情回顾了徐悲鸿创作此画的历程。这些过程都被制作成为视频在十几天后的拍卖现场反复播放,吸引着一个个参观者的目光。正是这一决定性的举动,使这件国宝级的文物走上了翰海公司的拍场,并最终被国内藏家竞得。也正是得益于研讨会对《愚公移山》历史背景与文化内涵的深入挖掘,这件作品才能创出徐悲鸿作品拍卖的历史纪录,并产生深远影响。

来到苏富比后责任更大

多年来从事拍卖事业,也让温桂华接触到了形形色色的拍卖人,然而对她影响最深的,还是要数她的老领导秦公先生。“他有激情,有热情,爱做拍卖,我们常说他是为拍卖而生,为拍卖而死。”2000年5月10日上午,在和比他年少二三十岁的同事一起干了个通宵后,时任北京市文物公司总经理、翰海拍卖公司总经理的秦公因体力严重透支倒下,虽经全力抢救却无力回天,享年57岁。“直到去世的前一天,他谈的仍然是7天前从香港买回的圆明园国宝。”时任北京市文物公司党总支书记的温桂华回忆道。当时在香港苏富比春拍,秦公电话委托买下漂泊海外140余年的圆明园流失文物重宝“清乾隆酱釉粉彩镂空花果纹六方套瓶”,成交价为1980万港元,在当时堪称天价。如今,其价值已无可估量,秦公先生的慧眼与魄力由此广为人知。

“在不同场合,秦公经常被人提起,不管谈什么问题,我们总能谈到秦公。”温桂华说。而秦公对她的最大影响,是他在中国艺术品拍卖市场初创阶段,毫不避讳同行竞争,鼎力支持各家兄弟公司,“是一位有胆略、有情义、有修养的智者”。尽管今天已经成为苏富比(北京)拍卖有限公司的总裁,但温桂华始终认为作拍卖也是在作人。“我觉得同行不是敌人,市场好都好,市场不好都不好,没有一家能独霸一个市场。他们好了我也会好,我来到苏富比之后在和国内同行聊天的时候也是说,苏富比是一个风向标,因为春拍、秋拍都是第一拍,拍好了,市场后面全好,这一场拍不好,后面就全都不好了,责任更大。”

【编辑:江兵】

编辑:江兵