喻红作品

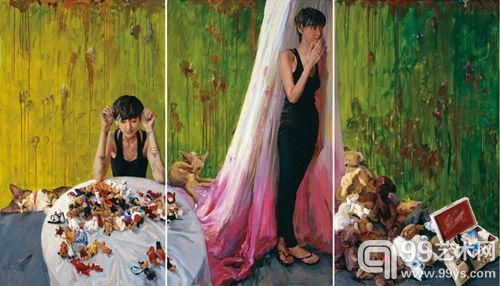

喻红《素手》

喻红《忧云》个展现场

作为中国当代艺术领域最具知名度的女性艺术家,喻红一直以自身的人生经验为基础视角展开创作。从周围朋友的生活困惑与细腻情感,到近20年来中国社会的变化对个体产生的影响,都是喻红的灵感来源。喻红自幼学习绘画,在几十年的创作生涯中,每一个阶段的画面都真实而准确地捕捉了对象的内心世界,同时反映了社会现实与个体境遇之间的关系。藉《忧云》和《云端》两本画册的发布为契机,UCCA邀请喻红和《艺术界》、《艺术新闻/中文版》执行出版人曹丹落座对谈,以喻红的人生经历、创作、教育观为基点,结合当代艺术的发展和社会变化等话题展开讨论。以下是记者整理的文字实录,精彩选摘第三辑。

网络图片为艺术创作带来随机的惊喜

曹丹:在你的创作过程中,除了真实生活中遇到的人,你也会拍照,拍他们生活场景周围的东西,听说你有时候也会在网络上找一些新闻图片或者其他图片,能不能谈一下这个过程,你在找新闻图片的时候是怎么选择的?在时空上重新构造时,你怎么给这些抽象人物赋予你所感悟的到社会和人性呢?比如说你拍的被捕的人,或者是在玩杂技的人。

喻红:我的早期绘画用自己拍的图片比较多,我经常拍照,但是大家现在画的人越来越多,有时一张画里有几十个人物,不可能每一个人都是我自己拍的,而且我自己的生活圈子和认识的人物有限,不可能拍到那么多有趣的东西。

我为什么要用很多网络上的图片,因为网络有的图片非常随机,它首先是一个拍摄者的随机性,然后又随机地把它放在网络上,搜网络图片的人其实也有很多随机性,它跟我们社会生活的不确定性有很大的关系。

我在搜网络图片的时候,会输一些关键词,比如“行人”,都是很一般的词,但是会跳出来很多成千上万张照片,虽然大部分是垃圾,没有什么意思,但有的会特别有趣。比如我曾经搜过“排队”,出来很多关于春运的照片,其中还有印度的火车,很多人站在车顶上,扒着火车的车窗站,一排一排的人,是特别有意思的照片。这种搜集的随机性和选择的随机性对于我来说挺有意思的,我不知道我会搜到什么,但是有的东西真的太精彩了。

我搜过的人物中,关于儿童、婴儿这种题材的图片特别多,大概每一个父母拍完了自己的小孩就特别愿意上传孩子可爱的照片。但是搜老年人的图片非常难,非常少,一是因为老年人也不太用网络,另外一个可能是拍照的人对老年人没有什么兴趣。我在搜图片的时候会涉及到方方面面,年轻人、老年人、男人、女人、行人等,想到关键词就会搜,但是搜完以后也不知道有什么用,就是放到一个文件夹里,隔一段时间看一看。当画的时候就会想到,这个人物我能用。

我基本上把这些人物都抽离了他的生活环境,比如说在《忧云》这张画里画了一堆蹲着的人,都是犯罪嫌疑人,这些人肯定原本都是在派出所里蹲着的,不会在大街上,我把他的环境抽离了,但是他还是一个犯罪嫌疑人的状态。我觉得这种关系是有趣的,不是就画他作为一个罪犯蹲在哪里,他蹲在那,行为受到束缚,其实也暗喻了我们日常生活当中,每个人的行为都在受到束缚,不一定仅仅是他们。

人是最有趣的矛盾复合体

曹丹:在《忧云》这个作品中,你运用一些现成的图像作为创作的起点,然后又用自己的视觉方式重新构造这个空间,你也强调记忆力的主观性。而且在这些作品中,你在用不同的材料,包括树枝、蜡笔这样的媒介,在题材上你也从记录个体转到社会。能不能谈最近这几件作品创作转变的过程和想法?

喻红:这次在常州做的展览分两部分,一部分是关于“忧郁”状态的表达,另外一部分是《忧云》这样一个大的作品,这个展览基本上是这两年创作的总结。我觉得自己的创作也没有太大的变化,可能是我隔一段时间,两三年、三五年题材手法上会有一些变化,但是我创作的核心一直都没有变,都是关于人。人是一个最复杂、最有趣、最矛盾的复合体,我一直是用各种方式或者不同的角度在去表达对于人的观察。

早期的《目击成长》是从个人成长和社会成长的角度去表达,后来又画过关于女性的《她》系列,也是从女性的性别角度去讨论当下女性的生存状态。后来“黄金界”以金色为背景的绘画,是讨论绘画和历史、当下的关系。这次展览更多的是讨论个人内心,个人和世界的关系。

我试过很多材料,但是试得比较成熟的并不多,材料需要非常多的时间投入,需要花很多精力去研究,我一直对材料特别有兴趣。

我觉得,绘画表达内心很有局限性,因为绘画就是一个平面不能动,不能加入时间,不能立体,不能互动,当代绘画所擅长的很多的东西在平面绘画当中都不擅长,所以它有非常大的局限性,但是这种局限性,从某种角度来说更有趣。

从文革压抑到改革开放膨胀,人在经历不同的拧巴状态

曹丹:你从很早期的肖像创作开始就开始会融合个体叙述和社会经验,尤其是像《目击成长》还有《她》这个时期的创作,虽然你们这代人没有经历过战争,但是我觉得像你们这代人经历中国30多年的变革是非常剧烈的,能不能谈谈您体验到的这些社会变革对个体带来的影响,比如说从文革到后来美术学院,在到《忧云》中这些年轻一代人,他们面临的资本社会或者是商业社会的困扰和焦虑。

喻红:我是60年代出生的,在那个时期我还是小孩,没有考虑过个体是什么东西,没有“个体”这个概念,但是每一个“个人”的生命在那个时候真的是微不足道,经常看到某些人被抓走。我觉得那是一个人人自危的时代,每一个人随时都有可能会有问题,当然对于小孩来说,小孩虽不会有问题,但是他的家庭会在文革中受到冲击。那个时代每个人都有一种恐慌、不安定的状态。

后来改革开放,我觉得是一个膨胀的时代,每一个人都开始膨胀了。比如说可以马上赚到钱,可以马上搞到一个巨大的项目。在六七十年代人非常萎缩非常压抑,到了八九十年代变得突然膨胀,一个“个人”可以突然间变成一个神话,这在以前是不可想象的。

那么到了现在,比如说2000年或2010年以后这一段时间,社会相对规范以后,个人又再一次受到挤压,这种挤压不像文革时候政治上的挤压,现在更多是经济上生存的挤压,又变成另外的一种状态。从60年代的挤压限制到膨胀,然后到另外一种拧巴的状态。

我觉得现在我们所承受的压力比文革的时候要弱得多,我记得文革时期经常半夜听到楼道里一片响声,每家人都会注意听这个脚步声走到哪一个门口,就知道那家人要被拉走了。现在我们确实有很大的压力,但是跟那个时代完全不一样。现在更多的是个人生存,个人价值是否受到认可,或者是经济环境是否能够让我们有发展的余地,更多是这样的挤压。

画前采访,用平面建构丰富的内在世界

曹丹:我们现在面临的整个社会,个体非常脆弱,我觉得肖像好像是以它特有的方式见证了一些个体的遭遇,尤其是用肖像人物来抵抗一个残废社会未来的发展,我觉得这个社会对于人始终是一个永久的矛盾。在《忧云》这些作品里面,人的个体生活状态又很私密,人在站、睡、坐都非常安详,但是他们所处的背景又形成一个很荒诞的空间,这给我们观者非常特殊的不安和焦虑的暗示。你是怎么去构建这种荒诞的空间,这个空间是否就意味着社会的荒诞性或不明确性?

喻红:画的《忧云》这个系列里面有六个人,其中有几个是我们熟悉的人,有几个是别的朋友介绍来的,我对他们都先有一个很长的访谈,先去了解他们,虽然有的人我很熟,但是通过访谈我还是了解了很多我以前不知道的事情,他们的内心世界非常纠结,非常的丰富,而且很脆弱。我们所有人都一样,都是在发展和压力下承受非常大的困惑。

画之前,我先对他采访,了解他的成长背景、工作、作品,因为很多人是搞艺术或者是跟艺术相关的行业。我去了解他们,另外去了解他们自己最有兴趣的人和东西,比如说有好几个人都特别稀罕猫。每个人我都会问他喜欢什么东西,为什么喜欢?这些东西跟他们的内心世界有非常大的关系,被喜欢的这些动物也好,物品也好,都是他们自己内心的一个投射,所以基本上我除了画他们的肖像以外,周围环境是把他的经历,他最有兴趣的东西放在一起,这些东西构成了他的内在世界。当然,这个内在的世界是不是我或者是别人能真正接近的,这个也很难讲。

其实人是不可能真正进入另外一个人的内心世界的,而且人也很难确定自己的内心世界是什么样的,我只是尽量去接近,尝试用这种办法接近,把这些形象和他们的人物用一个三联的形式表达出来。当然很多东西都是非常焦虑的,比如说一个唱爵士的乐手,他喜欢水母和蟒蛇,我去他们家,他们家全是水母,墙上挂了很多水母。他喜欢水母是因为水母很变化多端,色彩斑斓,另外因为水母99%的成分都是水,它死的时候就在水里面消失了。他给我讲这个的时候,我就能理解他对世界的看法,也画了很多水母。

《云端》用神仙的角度看世界

曹丹:《云端》这幅作品,我第一个感受是非常绚丽,但是经过了几个层次的阅读以后,我发现这些作品里面也有很多令人焦虑不安的感受,尤其看到一些像要坠落的演杂技的小孩,睡在电线杆上的人,还有那个嫌疑犯,就觉得这是一个非常辉煌的世界末日的感觉。我看到这些作品有点像某一种超现实的戏剧感,我想知道这个戏剧感是怎么来的?你会从古典的艺术、电影、文学作品里面找到这种戏剧感,这种张力吗?你怎么看这个戏剧感?

喻红:戏剧最核心的就是冲突,这些人物的形象和人物的行为不是在他本来应该有的环境和场景当中出现,其实就已经具备了某种戏剧性,某种冲突感,这种冲突又是多元的,有多种人物,多重空间把他们组合在一起,他们就会有很多的戏剧性。另外我觉得人物的焦虑感和人物空间的复杂性也营造了这种戏剧性的氛围。

这张画是好几年前就想画的,我一直对空间有兴趣,坐飞机经常会看到不同的云、大地,云和空间的这种关系拍过很多的照片,包括我现在还想要再画,从空间往地上看的一种场景。我老在想,可能有点幼稚,神话中神仙从天上飞到人间怎么样的,坐飞机的时候我老是在想,我可能现在是从一个神仙的角度去看世界,忽然发现这种角度还是很现实。

当你飞到一万米高空的时候,你还是看到一个特别现实的,有的时候觉得又真实又荒诞,我老是在想,能不能把这种真实和荒诞在一个空间来去表达。想过好长时间,后来到2012年正好有一个展览,就画了这样六幅作品。这是我最大的一件作品,另外也是我最近几年对于空间和人物思考的一个总结。我觉得它有非常大的可能性,当把一个人物或者一群人物放在超时空,已经不是一个具体的空间,而是一个他不应该呆的地方,比如说在空间里,在云彩上或者其他的,放在这个环境中抽离了个体的实在感,其实又变成了我们人对世界普遍意义的一个思考。我觉得挺有意思,以后可能还会画这一类空间当中的人物。

编辑:陈荷梅