艺术家黎振宁:在危机感和平静的对立面上

大约一年前,笔者看过了黎振宁的展览《堕井的人》,展出的录像作品都以重复的动作和身体的极限为主要内容,描写是黑暗和灰色的世界,而且作品中带了很多冲击视觉的元素,这些元素都使笔者十分之深刻,这些年,间中亦会有见到黎氏继续在该系列上的创作。在刚刚过去的二月初,黎振宁在(正/侧画廊)主办的行为艺术表演活动中,表演了另一件作品《何不食肉?》。这作品和《堕井的人》中的作品有关联吗?黎氏关心的是什么?作品又能为观者带来什么的思考养分?

黎振宁的行为艺术表演在JCCAC的黑盒剧场进行,黎氏以客串身份表演,作品名为“何不食肉?”。场地的中央只有一个位置被射灯打亮,那儿放置了一个切肉用的砧板,旁边放一迭约A3大小尺寸并遍黄色的纸。随后黎氏在黑暗的一角走入射灯内,上身没有穿着衣服,而下身了一条灰色的松身裤子,右手拿一把约半尺长的刀,左手拿一大件猪肉,猪肉的长度和黎氏身躯的长度相若,而且猪肉有一定的厚度。黎氏把猪肉放在胸膛上,轻轻地抱及抚摸猪肉,直至他躺在地上,他的背部紧贴地面如平睡的姿势。纸,刀和砧板平排在他的手边。

躺在地上的黎氏继续把猪肉紧贴胸膛,他拿起手边的刀把胸前的猪肉一片一片的割下,割下的部分不包括猪皮的部分外。在每一下切割的其间,黎氏都会维持把头和双脚提高的姿势,就如做运动前的其中一种热身姿势般,但要持续地维持这一种姿势,对身体亦是一种挑战。切割得来的肉片,黎氏放置在砧板上,一下一下地切割下来,把砧板上的肉片越堆越高,同时间因为黎氏每一次切割时做出那个抬起头和双脚的姿势,他的呼吸声愈来愈大,抬起的双脚再放下的声音亦愈来愈沉重,脸部痛苦的表情亦同时随切割的次数增加而加剧,其速度也因体力而下降。到了猪肉差不多完全被割下时,黎氏的身体上都呈现出一种接近极限或透支的状态,如呼吸声音急促而大、每一下切割都带有痛苦的声音、头和双脚在抬起后撞击地面的声响等等。直至他把所有猪肉都切割下来并放到砧板上才停下,最后只余下一块猪皮在黎氏的胸膛上。

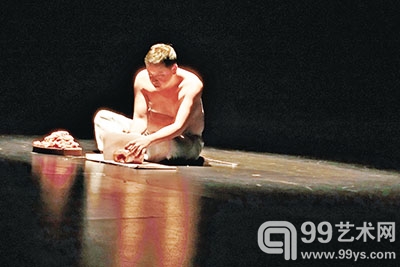

黎氏缓慢地把猪皮拿开并盘膝而坐,他整理了一下砧板和纸的位置。如阅读般看了一下纸,便把长长的猪皮卷起,放在纸上并包裹好,就如出售般。及后黎氏继续重复这一个包裹的动作,把刚才切割下来的肉片一一包好,而纸上应该有一些文字,因为见到黎氏在包裹的途中,曾经多次如阅读般看包裹用的纸上,过程平静。包裹好的肉片,黎氏都放在圆板上,然后他拿砧板,在脸上完全没有表情的走向观众,并把一包包的肉片交给观众,有的观众接受,有的拒绝。黎氏一共走了三次才把所有肉片派给观众,最后一次的是最大包的猪皮,这一件则没有观众接收,而黎氏创作的“何不食肉?”亦在这情况下完成。

身体归静后反思的价值

在过往接触到有关黎氏的创作,主要都是透过电视或投影机的影像来展示,现场表演形式的形式下观看黎氏的创作亦是第一次,当然今次现场的表现对黎氏亦是第一次,在多了观众的元素下,作品有什么不同?和过往的作品又有没有不同?黎氏创作背后的故事又是什么?在表演后的坐谈会中,黎氏谈到有关“何不食肉?”的背后概念是源于金正恩对食物的态度,笔者对这一点概念不太认同和有一点点保留,因为在作品的形式上和细节都未能提供有关的阅读资料。笔者反而在作品中找到另外一些收获,这些都是在录像作品中未曾发现的东西。

黎氏过往的作品中,都只是以影像的形式展出,在预设的环境下,观者已经用了一种可以重看的心态,一次不够就看数次,在回放中寻找。但换了现场表演的形式,在已知只有一次性的前设下,没有回放而更能够集中思考及体会到黎氏感觉。如观者的角度、切肉时的危险、沉重而透支的呼吸声、支撑脚部而到了极限的撞击声、由刀身上反射到观众的光等等,每一件事情都使笔者在意,或许是之前有关《堕井的人》创作系列充满了一种视觉上的冲击,在黎氏的新作“何不食肉?”中,那一种视觉冲击的形式改变了--焦点由裸体及黑暗的世界走到了危机感和平静的对立面上,切割在胸前肉片时的危机感到包裹肉片的平静,思考到的是由身体经过了极限的经历和体验后,静下来反思的价值,反思的内容以至反思的时间。

由极限推使出来的反思简单而直接,更加能够在反思中得到一点点未曾想到的区域。而笔者趋向在身体极限的过程中反思,多于在平静后反思,在身体透支的状况,思考和触觉都十分敏锐,而且一些想象或联想不到的问题,在这情况下会找到结论或新的想法。或者因为黎氏的创作手法常用透支或是自身极限的元素,才吸引笔者去分析他的作品。至于文中有不少有关黎氏在创作上的问题未有谈及,希望能够把那些留待下一次再谈。

编辑:admin