“继今年1月初茅盾手稿创下了中国文人手稿拍卖新纪录后,7月份我们还将组织一批如北岛、顾城等全国知名诗人的手稿,参加在南京举行的春季拍卖会。”这是记者昨天从南京经典拍卖公司获得的消息。让人思索的是,这些曾长年躺在故纸堆中的名人书稿、手札,近年来在拍卖会上频频亮相,其价格也一路高歌猛进,可谓出尽了风头。这些昔日无人问津,并不起眼的一堆旧信废纸为何成了藏家和拍卖行的新宠?为此,记者采访了南京大学文化艺术中心主任、硕士生导师黄正明教授。

失去的东西变得珍贵

记者:通过网络搜索,从2012年至今媒体报道的名人书稿手札拍出高价的新闻就有许多条。请问名人书稿手札为什么越来越吃香?

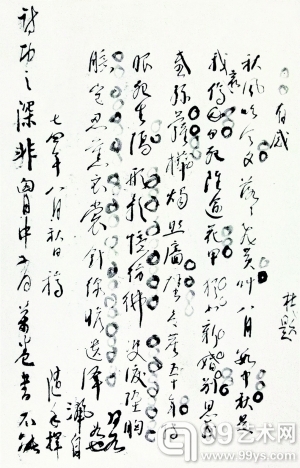

黄正明:书稿是作家写作的底稿。手札,是书信的别称,又称书札、信札、书简、书牍、尺牍、尺翰、尺素等。中国书信的历史可追溯到春秋时代,自东汉蔡伦发明造纸术后,纸张逐渐推广普及,书信便有了空前的发展。现在被视为“无价之宝”的1700多年西晋陆机书写的《平复帖》,是存世最早的书法真迹,其实这是陆机问候患病朋友的一封信简。而著名的“三希堂三帖”——王羲之写给亲友的《快雪时晴帖》、王献之的《中秋帖》、王珣的《伯远帖》,另外唐代颜真卿的《争座位帖》、五代杨凝式的《韭花帖》等都为手札书。

名人书稿手札“火”的主要原因是:当今社会已经进入了电子时代,电子邮件、短信、微信满天飞,手写的信件已经越来越少,可谓日渐消失。然从收藏的角度来看,失去的东西更显得弥足珍贵。而收藏名人书稿手札,首推毛笔书写。另外从近年嘉德、匡时等拍卖信息看,明清与民国时期的名人书稿手札日渐受到重视,尤以蔡元培、茅盾、巴金等文化名人的书稿手札,价位甚高。这主要有四个方面原因所致:它具有文化价值(多为名人、文学家、书法家)、反映了当时真实的社会现状、书写极具个性、书稿手札的不可复制性。

收藏手札勿听“故事”

记者:随着名人书稿手札价值被深挖,昔日默默无闻的一堆旧纸一跃成为拍卖市场的新宠。特别是近年来发展势头迅猛,逐步升温,受到越来越多收藏爱好者的青睐,呈现出迅猛上升之势。同时,造假者也抖擞精神适时介入。请问,购买者如何识破这些赝品,少受损失?

黄正明:有暴利就有人造假。我们在收藏名人书稿手札时首先要学习,了解书写者的文化背景与书写状态、书写习惯,其中最重要的是要熟悉他的书写笔性,乃至材料的运用,要符合那个时代的节拍。第二是书写内容不要有硬伤,如年代、称谓等,否则一定有原因。因此,我们要先了解下书写者的字、号、曾用名、籍贯等基本知识。第三不听造假者编的“故事”,许多造假者为了让你上钩,说一点“故事”,让赝品看上去更像是真品,这也是造假常用的伎俩。最后是注意书稿手札有无残污破损、有无缺页断码;信封、邮戳和邮件寄出的地点是否相符,曾有造假者闹出从浙江寄出的信封上却盖着福建省发出的邮戳之类的笑话。同时,纸张、印泥、用墨、用水等均可作为评判真伪的要素。

研究作者的书写情境

记者:我们在收藏过程中要注意哪些问题?

黄正明:一件艺术作品,并不一定都是抄录唐诗宋词。书写内容往往与当时的情境、心情和身体状况等细节有关,如有的手札出笔率意,有的则满纸心事。所以我们要出手前要先查阅资料或请教专家,熟悉书写者的生平、背景,核对手札年代、信中的称谓等基本知识。总之要先做足功课,不要盲目下手,这样才会少交学费。

“书画大师刘海粟在文革中被关进牛棚时写的手札,体现了当时特定的历史环境中的心路历程。”黄正明介绍,2011年他曾赴台湾,在张大千的“摩耶精舍”画室参观时发现,在画家画案的正前方墙壁悬挂的,不是大千先生的画作,亦不是书法作品,高高挂着的是一幅张大千先生宴客的菜谱,内容为:“菜苔腊肉、红油猪蹄、川辣回锅肉、干烧明虾……”从这点我们可以看出,书画家们往往在无意中流露出自己当时的生活信息,充满着生活的乐趣。因此,手札是因其所思所感所为而成,有其特殊的意义,由于其作品的稀罕性、内容的丰富性和形式的多样性成为别样收藏。另外,提醒收藏者注意,收藏不需全面开花,尽量缩小收藏范围,主打一家或几家或做地域性的收藏。这样,便可让自己的收藏有专题性与更专业。祝您能够体会到收藏中国书画给您带来的无穷快乐!

编辑:江兵