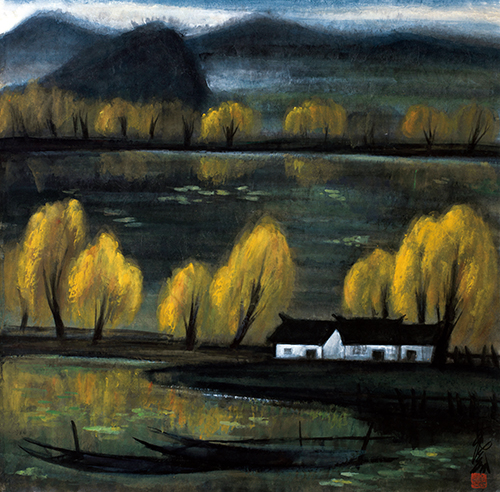

林风眠 湖滨秋色 彩墨 纸本 67.5×67.5cm

1958年 来源:海外资深藏家收藏

溪云初起日沉阁,山雨欲来风满楼——林风眠《湖滨秋色》赏析

根据林风眠的学生苏天赐回忆,秋景这一系列作品得之于1953年林氏的苏州天平山之行,此次游览在他风景画创作中具有关键性的作用,促使他进行“新风景”的创作。

1953年林风眠到苏州天平山游览回来路过苏天赐家,兴奋地对苏说去天平山收获很大,可以画一种新风景了。在天平山风景中,林风眠发现了一种色彩上、造型上、空间上都富有诗意的景色,这让情感丰富的他兴奋不已。深秋时节的天平山,暖溢的阳光照耀在静寂的山林里,小道拾阶而上伸向深处,前面的柏树虽然不是很高但粗大壮硕,敦实有力,黑压压的一片迎在眼前,中景是火红的枫林,映衬着一片金黄色的秋叶,远处则是幽暗深邃的山林。虽然天平山很小也很不起眼,但在这里整个山林、小路、房舍、池塘融为一体,浓郁而热烈,灿烂而辉煌,提供了一个较为封闭的独特空间,一个艺术家想象的境界。

郎绍君联系画家当时的处境指出:“50年代到60年代中,林风眠经济条件转好,生活安定,先后参加了两次全国文代会,又出任上海美术家协会副主席,首次在上海、北京和香港举办了个展,并受到观者空前的欢迎。50年代初以来的压抑心情转而为明朗和愉悦,以灿烂为主调的秋景系列正是在这样的大背景与心境下出现的。”

林风眠“秋”系列的作品有着共同的特点,都注重用色彩来营造一种特殊的意境。从此幅《湖滨秋色》呈现出的氛围来看,并非仅是明朗和愉悦,其神秘、阴郁的调子,似乎孕育着动荡和不安,让人一时难以参透。在山水题材上,此幅作品带有林风眠彩墨创作成熟时期的典型特征。构图上,在正方形的平面里借鉴传统的平远和深远构图,景物层层叠叠地深入,同时又具备横向展开的趋势。画面远处群山绵延,两条地平线将画面分成三等份,均衡稳定又不乏张力。两个地面之间以及靠近观者的地平线间都填满了水,整个画面有山有水,灵动富有生机。

色彩上,远景的群山主要为黑与灰的调子,又在局部用白粉晕染,纯净的色调给人澄静的同时又透露出淡淡的哀伤,有种“山雨欲来风满楼”之势。中景在山前绘制了一排受光的树木,用淡黄点染,给人一种秋日黄昏、落日西沉之感。一行秋树前是大片波光潋滟的水塘,用冷色调的藏青中和树木的鲜艳。前景的树木用明亮的柠檬黄绘制,与远处的黛色群山形成截然的对比。树荫掩映中是黑瓦白墙的典型江南房屋,一黑一白,与树木的浓彩同样构成对比,相映成趣。树木的构图遵循传统中国树木画法,两聚一散,攒三凑五,显得错落有致。中、近景中描绘的水中倒影,都用了弱化的灰绿调子,最后画家还在湖面上用简练的线条,寥寥数笔绘制了两艘小船,静静地停靠在岸边。房屋前的一个弧形栅栏也是不可忽视的细节,简单的几笔说明了画面描绘的是乡间野趣,更显得寥廓寂静。无论树木还是倒影,均用了细碎的笔触层层叠加出渐变递进的效果,巧妙地传达了黄昏时分光线斜射的角度与亮度。整个画面的空间、明暗、主次关系,画家都游刃有余地把握,方寸之间营造了层峦叠嶂、烟岚迷雾、悠远静谧的“新秋色”。

泓盛2014春季艺术品拍卖会

中国书画/瓷器工艺品/当代艺术/油画雕塑

预展:2014年6月24-25日

拍卖:2014年6月26日

预展及拍卖地点:上海波特曼丽嘉酒店4楼(上海市南京西路1376号)

编辑:陈荷梅