起初美学

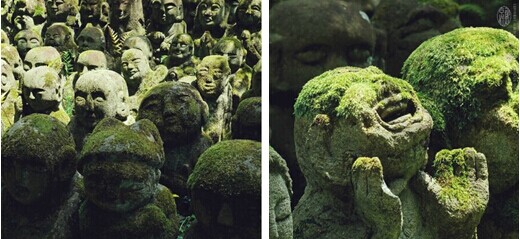

西芳寺石像

美学一词起源于明治维新后日本对西方先进技术思想的引进。在明治维新以前,受中国传统文化的影响,将中国作为技能的“艺”和作为理法的“道”结合起来,形成了关于“艺道”的思想。后来艺道思想渗透到书道、画道、茶道、花道等所有艺能领域。这里的艺道其实和西方美学有着同一体系——从自身感觉出发。

公元初期,日本由于本身地理位置的关系,再加上当时的航海技术的落后,无法与外界有着紧密联系,从而导致日本在公元四五百年仍然是以游牧和打猎为生,在公元6世纪后期农耕种植才得以传入。在本国的自然环境灾害频繁发生,物质资源极其短缺的情况下,早期日本文明,多以神明崇拜为主导,人们希望通过对神明进行礼拜而得到安稳的生活。生命的无偿性在这片土地演绎的十分深入,因而导致该国形成了特有的思想观“及时行乐”。公元5世纪至8世纪,神道教在日本建立才让日本人有了精神的依偎。神道教是个蛮特别的宗教,没有特定的法规教条和具体的神明,有的只是似人非人的简单形体,有时简单到几个字就是一个神明。即使在当今日本,大到都市神庙,小到乡间小路,都常看到一个个简单人形石像,不明白其目的,可能根本就是简单的问候和倾诉,让忙碌的都市人能暂时停下脚步。没有了像佛教和基督教强大的体系和教规,反而与人更为亲近。

建筑特性

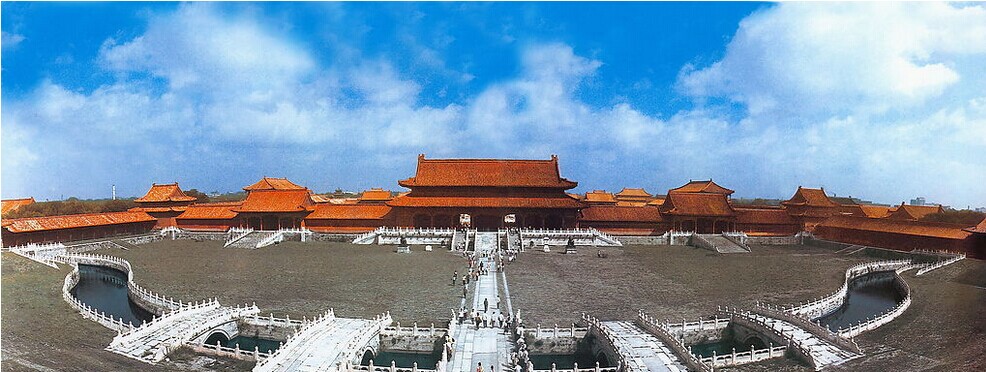

紫禁城

东方的建筑特点之一就是在水平线上做文章。我们的紫禁城也就是在上面下工夫,它将一条条顶梁演变成一个规模广阔,格局多远的建筑空间,即使是单体的屋舍,吸引人的永远也是那条水平线,这大概和早期东方人们对地平线的向往有关。当早期人类好奇的面对太阳在地平线升降,这种周而复始的循环肯定会对其有所触动,我们汉字中的“日”“旦”不正是说明这点。

和式建筑

榻榻米房间

相对于欧式建筑绝大部分是以石取材,日本建筑受中国建筑的影响几乎全是木造结构。在中国,木造结构的建筑占有统治性的地位,大到高堂庙宇,小到平民屋舍几乎都离不开以木为材。因为木造建筑有墙倒房不垮的特性,中式建筑不再追求高昂广阔的建筑空间,而是用自身独特的梁柱结构去构建紧密多元的空间,即使单独房间的空间大小也不能和欧式房间相比,乾隆的三希堂正是这样。日本和式(榻榻米)屋舍也是在此基础上演变而生,早期的和式房屋可以说四周是没有墙的,只是用简单的梁柱结构去搭建,而四周的“墙”也只是能推开的推门。如果将四周的推门都推开,有点像中式的凉亭。有这么一说法,和式建筑的诞生其实和该国的神道教有关联:“相传早期神道教的祈福仪式,只需将四支树枝之类的物件竖插与任何一片空地,四支树枝所形成的四方空间就能使神灵降临于其中。逐渐的,这种空间感觉运用到本国房屋建设当中”。所以现代的和式房屋给人不会像欧式房屋那样奢华的观感,而是多一份朴实自然。

美学精华

当下,在西方经济政治为主体的影响下,东方渐渐失去了原有的东方美感,即使是我们身边,大多是西方的消费文化,英雄主义等。即使是日本,文化保护做得这么严谨的国家,但随着市场经济在社会体系占主导位置的演变,很多美学观渐渐被人抛弃,有感悟的心也只是极少数人,更不要说港澳台,至于中国大陆几乎完全丧失掉其原有的文化精神主体。下面通过一些事物,勉强的去还原一个原属东方的美学世界。

水墨山水

马远《荻岸停舟图》

文人水墨在中国与书法占有绝对领袖的美学地位。其散发的含义已成为整个东方美学的主体。日本并在其上演变出具独有的文化特色。文人水墨形成于宋朝,北宋后期一大批文人雅士用墨抒发着自己内心伸深处的感伤。与唐代饱满向外征服的生命力相比,宋代美学回归到自身审查。唐到宋有着非常明显的关键性的改变,唐以人物和色彩为主,而在宋人物消失改以画山水,并把表象的色彩也拿掉,单靠单色如画。从外在的不断征服,开始回归到自我内醒。在整个以理学为基础的宋代,文人士大夫开始静观整个宇宙的时间空间,在自然中找人的定位,开始懂得唐代那种向外炫耀的色彩只是生命的表象,并对外在表象的繁华和内在沉浸的力量做本质的思考。回头看看我们自身,其实还是生活在唐以前的文化:饱满的欲望,渴望,幻想,纠缠但宋的力量会告诉你,你所追求的东西也许只是幻想,只能回头去找自己的本体,把自己的心安定下来,所谓的“万物静观皆自得”,这个自得已经不是向外征服满足欲望的快乐,而是明白生命本质的意义。这时的山水已经融入了人文理学哲学,不在是单纯的绘画作品,也不再是宫廷画师所能达到的高度,文人对绘画的入侵将整个东方的绘画史,美学观进行了翻转,并让后面的元明加以膜拜效仿。这一文化高度,至今世界上没有一个时代,一个地域能与之相提并论。

苔寺

在京都市西京区有一座寺庙,满园生长有100多种苔藓植物,形成了长在枫树下面的富丽地毯。因为整个寺庙即使是屋顶也被苔藓包裹,也就赋予了这个地方一个通俗的名字--苔寺。顾名思义,苔寺也就是以苔藓作为观赏的景点。对于普通市民,尤其是西方的群众,苔藓是不怎么洁净的物质,一般生长苔藓的地方都是荒芜或者是长年阴湿的地方,给人总是没有人气甚至有些反感的植物。但在这个受禅宗影响的寺庙里,能将一种无人问津,但普遍存在,又有极强生命力的物质作为观赏物实在难能可贵。近些年由于人气过高而影响了苔藓的生长环境,寺庙已经限制每天15人的参观人数。苔藓少了花的香艳,少了水的柔情,带给人一种忧伤的情怀。随着时间的推移,苔藓的厚度和成色都会越发充满生命力,仿佛带给人一抹在遗憾生命中很奇特的记忆感伤,这是一种很罕见的表达方式去展现东方美学。

枯山水

在日本禅宗文化中,有一种独特的修行方式——枯山水,与中式池泉庭园相比,使用了一些如常绿树、苔藓、沙、砾石等静止、不变的元素,营造枯山水庭园,园内几乎不使用任何开花植物,以期达到自我修行的目的。为反映禅宗修行者所追求的苦行及自律精神,禅宗庭院内,树木、岩石、天空、土地等常常是寥寥数笔即蕴涵着极深寓意,在修行者眼里它们就是海洋、山脉、岛屿、瀑布,一沙一世界,这样的园林无异于一种精神园林。后来,这种园林发展臻于极致——乔灌木、小桥、岛屿甚至园林不可缺少的水体等造园惯用要素均被一一剔除,仅留下岩石、耙制的沙砾和自发生长与荫蔽处的一块块苔地,这便是典型的、流行至今的日本枯山水庭园的主要构成要素。而这种枯山水庭园对人精神的震撼力也是惊人的。

东西方文化有着显著的差别,东方的含蓄,西方的热情,不能绝对的说谁好谁不好,只是看个人的情怀,是适合西方还是东方。就像西方一直在绘画和歌剧神话中去赞美太阳,而东方却喜爱用月亮去寄托思恋和哀伤。难道你会只选择太阳或只选择月亮,太阳和月亮都是地球赖以生存的物质,离开谁都无法继续。如何将两者和谐的融入自身这才是关键。

编辑:孙毅