史海寻踪

追溯中国近代历史,元代的中国海外贸易比较繁荣,大量的中国青花瓷器被运输到了中东地区,尤其是景德镇烧制的青花瓷器,胎体洁白、釉色纯净、青花色泽浓艳青翠,漂亮无比,非常受当地居民的喜欢。而运输到这些国家和地区的青花瓷的大盘、大碗、大钵、扁壶等,形状和图案带着伊斯兰风格,不少瓷器上面还绘着“阿拉伯式花纹”的缠枝花卉等,更加符合他们审美情趣。短短的90多年,成熟精美的青花瓷器,引起了中国乃至全世界陶瓷专家和陶瓷爱好者以及达官贵人的极大兴趣。

文物概览

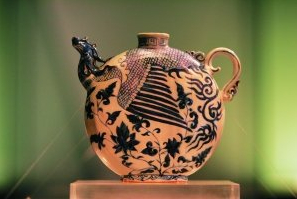

在首都博物馆瓷器展厅中,一件元代景德镇窑青花凤首扁壶出现在首博宣传册的显要位置,这件上世纪70年代在北京西城区旧鼓楼大街豁口窖藏出土的元青花壶以昂起的凤首作流,以卷起的凤尾作柄,凤身绘在圆形壶体上部,双翅垂至壶体两侧,壶体下部则装饰盛开的牡丹,呈现一种凤鸟飞翔于牡丹丛中颇富情趣的情景。此壶白地蓝花,色彩鲜艳,这种青花颜色也成为判断后世青花颜色是否纯正的“标准器”。凤首扁壶采用多种制作工艺,壶流采用模制成型,壶柄以手捏塑成型,壶体为雕镶成型法,最后琢成整体,配上精美的青花纹饰,相互衬托,使其更增添几分艺术感染力,是不可多得的元青花瓷珍品。

48块碎片粘成的首博镇馆之宝

青花瓷在元代中期开始大量烧制,所烧瓷器有两类:一类器型高大,纹饰繁密,如大盘,大罐,梅瓶等,多发现于西亚等地区,具有浓郁的伊斯兰风格。另一类器型小巧、纹饰疏朗,为元代宫廷及贵族使用或行销国内,元大都1970年出土的元青花均为此类。刚出土时16件瓷器都很完整,但其中几件出土后都逐一破碎,这件青花扁壶即在其中。

本次出土文物中,元青花凤首扁壶出土后破损最为严重,遂对其进行重点修复。2004年秋,该青花风首扁壶送抵上海博物馆由修复专家蒋道银先生修复,整个过程历经13个月。

粘接后仅仅高18.7厘米的椭圆小壶,全身残缺孔洞达17处。蒋先生对其残缺部位进行了重点“美容”,就是用现代高科技的无色无味环氧树脂加填充料配制腻子补缺,最后再用高分子油漆颜料喷涂底色、绘画纹饰等工序,使这件镇馆之宝借助于高科技手段后再次展现在观众的眼前。

站在元代的青花瓷器面前,我们呼吸着那个年代的文明空气同时,在那些历史符号下,慢慢的读懂了其自身每一个生命的气息,这正是此尊首都博物馆镇馆之宝的魅力。

新疆出土的青花凤首扁壶

鸾凤之约

与君初相识,犹如故人归,此前种种为今日,重逢不觉已千年。2009年“青花的记忆—元代青花瓷文化展”在首都博物馆开幕,由国内著名古陶瓷修复专家蒋道银先生修复的首博镇馆之宝“元青花凤首扁壶”,与新疆哈萨克自治州博物馆所藏的“元青花凤首扁壶”在展览中“团聚”。这对造型相同,纹饰对称的青花重器唯凤尾之纹饰不同,前者为卷草纹,后者为锯齿纹,有学者认为是"一鸾一凤"。千年沧桑、朝代更迭,这对青花扁壶今日聚首,令人唏嘘。

新疆出土的青花凤首扁壶和首都博物馆的青花凤首扁壶(图)上的凤尾图案不同。

“鸾凤青花扁壶”这第一次的聚首,许是经过了千年的等待。只是,“凤壶”壶身的残缺让这样的相见留有遗憾。期待有一天,能有一双如蒋先生般的妙手,能弥补这份缺失,让这“一鸾一凤青花凤首扁壶”鸾凤和鸣、永不分离!

编辑:江兵