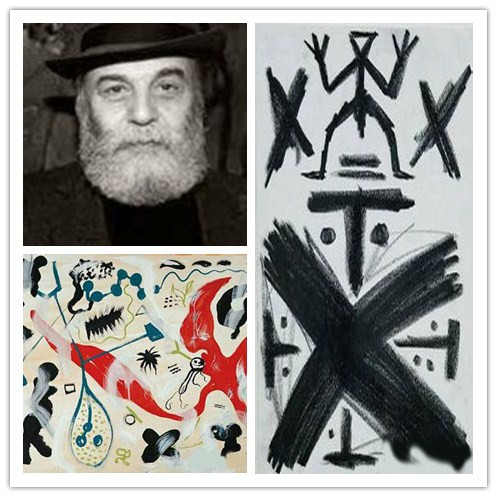

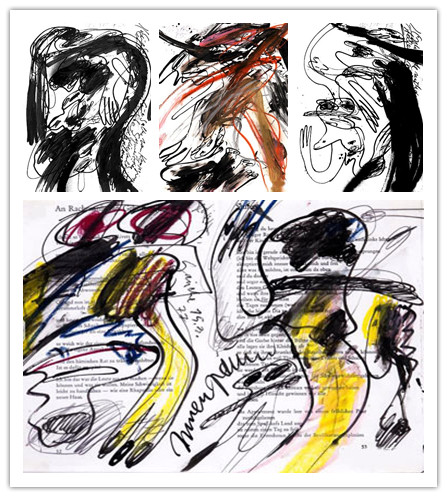

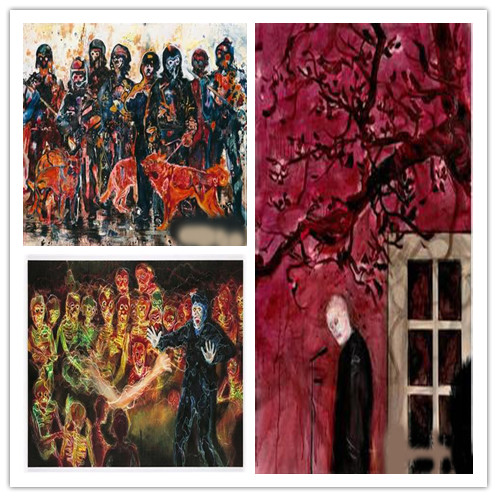

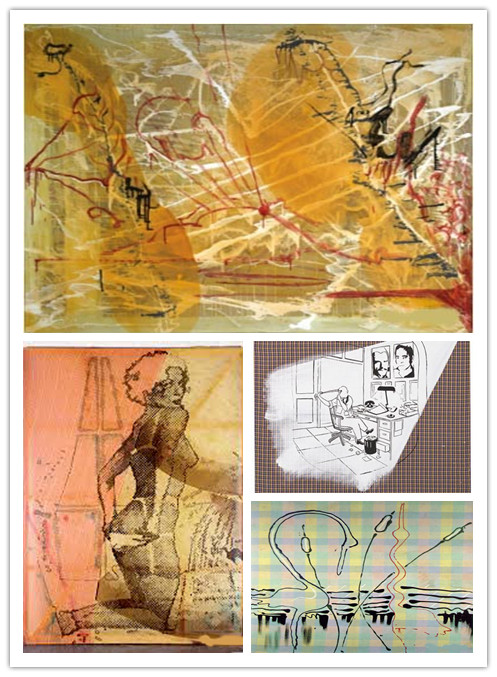

A.R.彭克的作品

A.R.彭克的作品

A.R.彭克的作品

A.R.彭克的作品

A.R.彭克的作品

A.R.彭克的作品

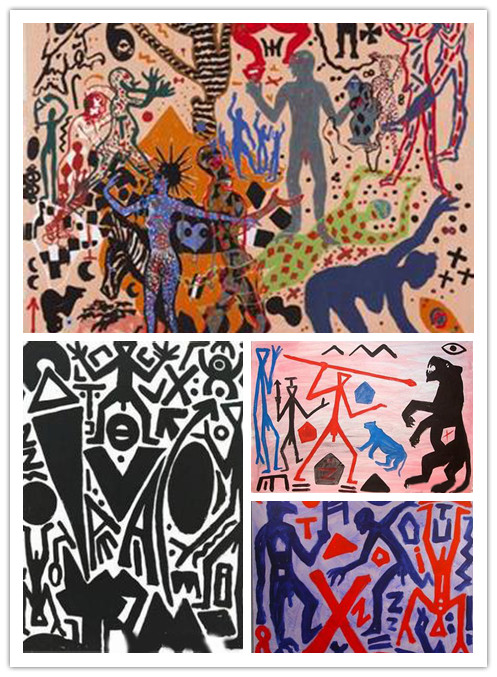

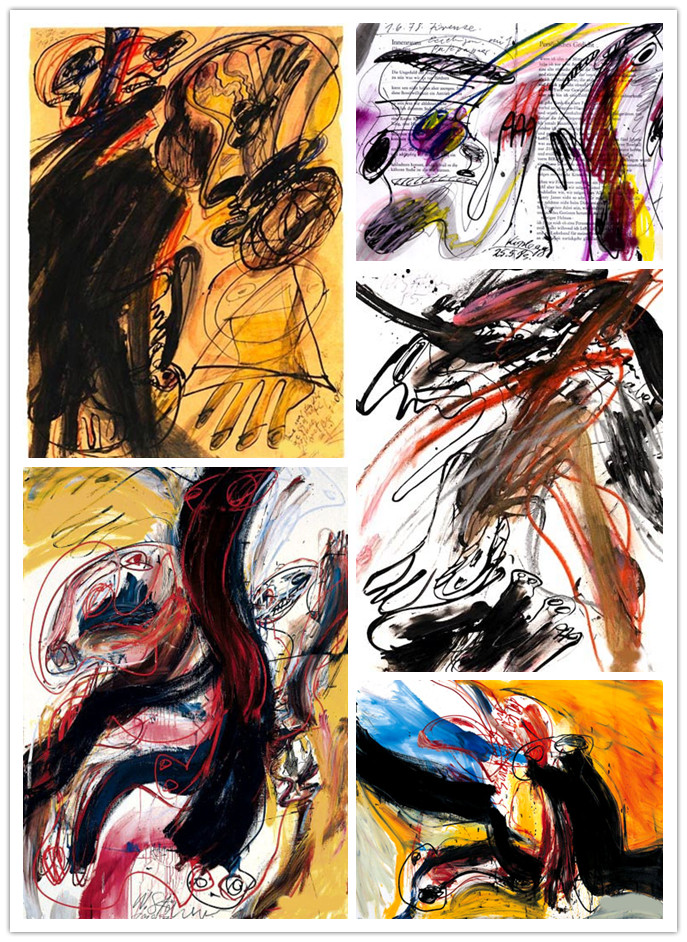

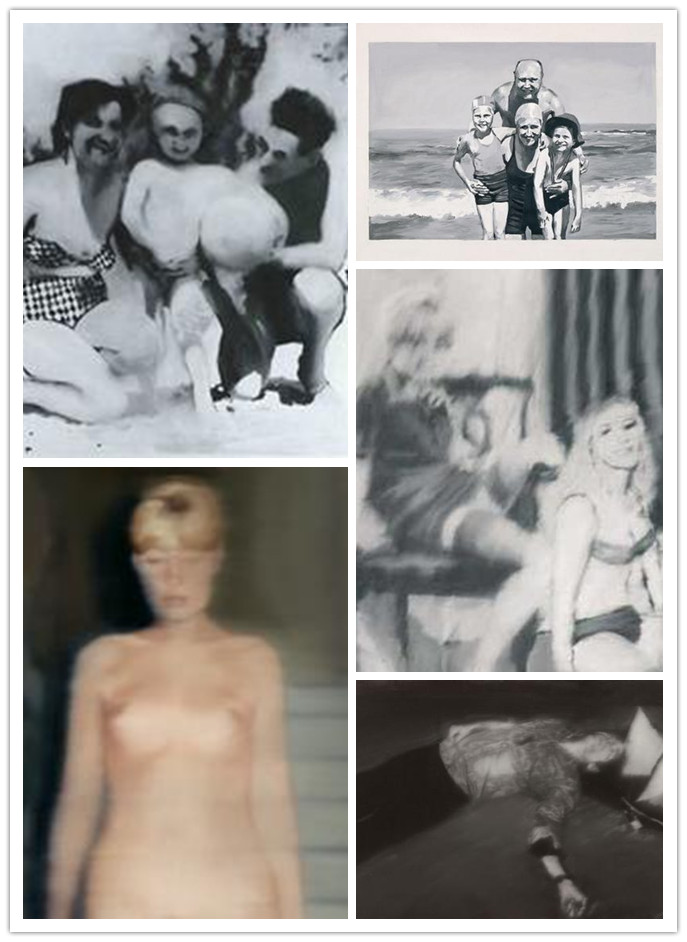

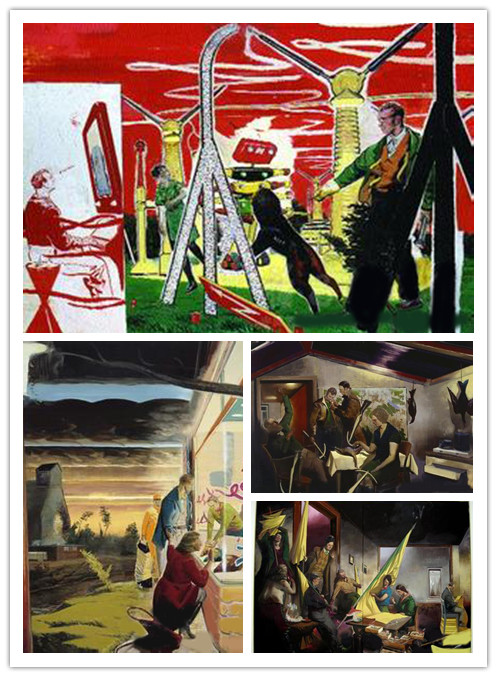

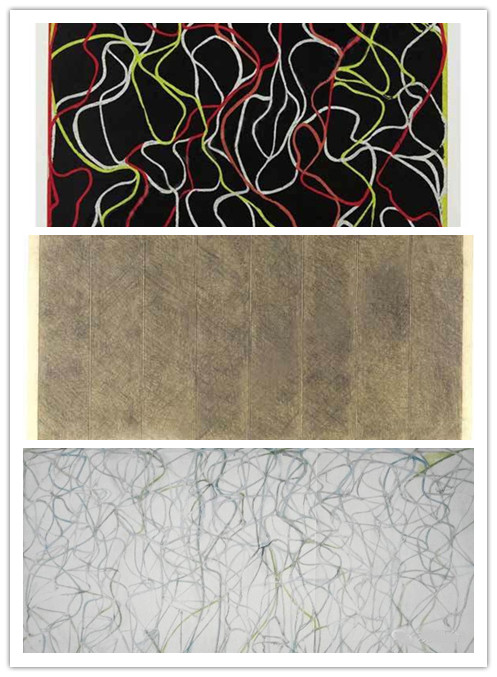

瓦特.斯图尔勒的作品

瓦特.斯图尔勒的作品

瓦特.斯图尔勒的作品

瓦特.斯图尔勒的作品

瓦特.斯图尔勒的作品

瓦特.斯图尔勒的作品

瓦特.斯图尔勒的作品

瓦特.斯图尔勒的作品

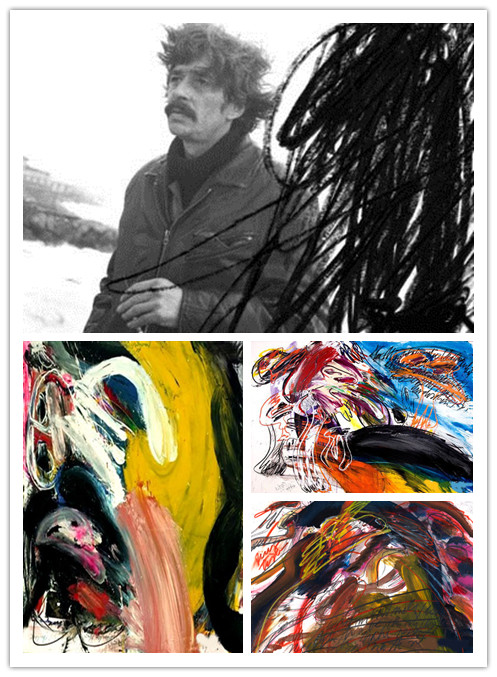

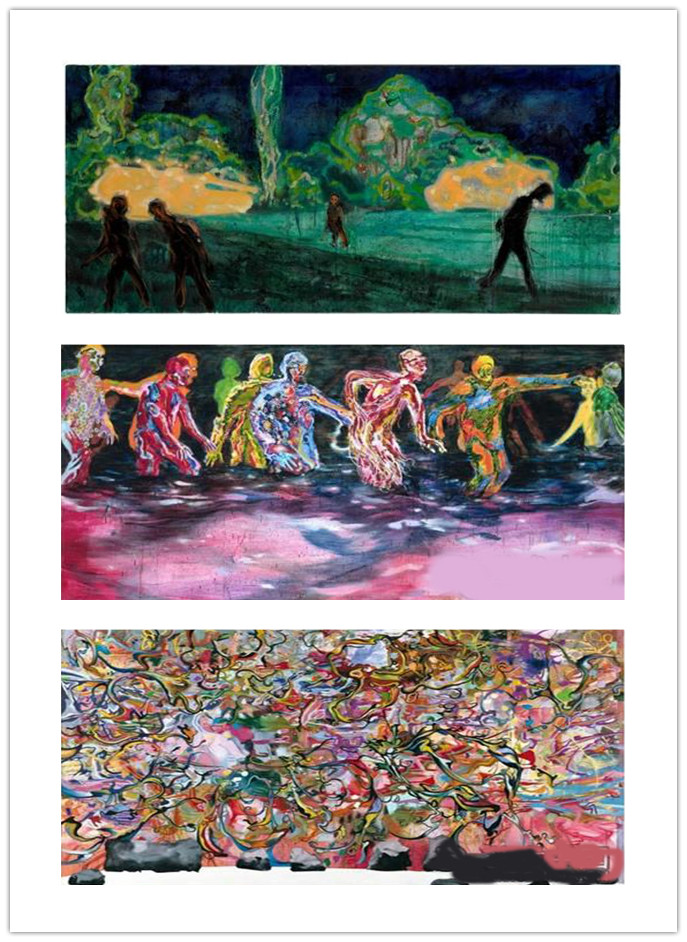

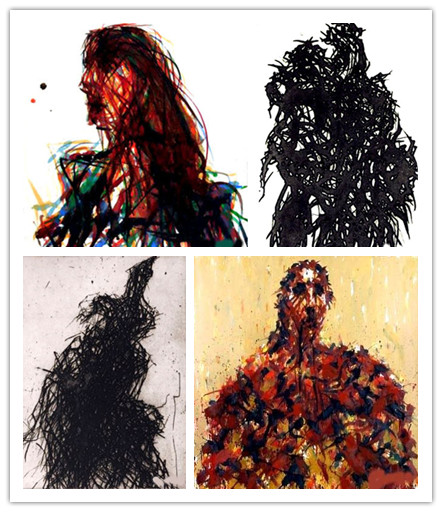

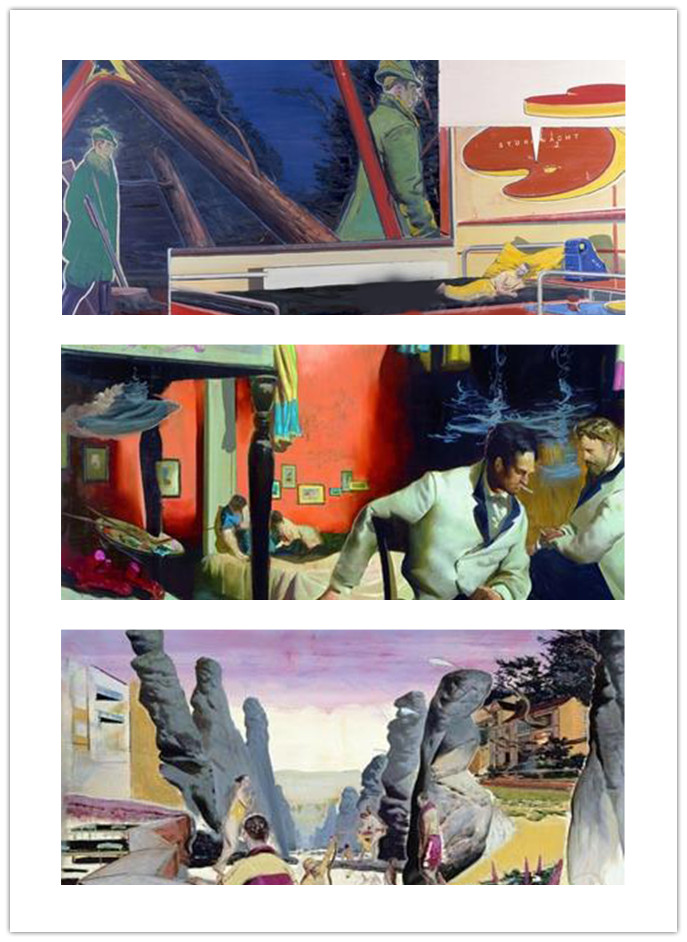

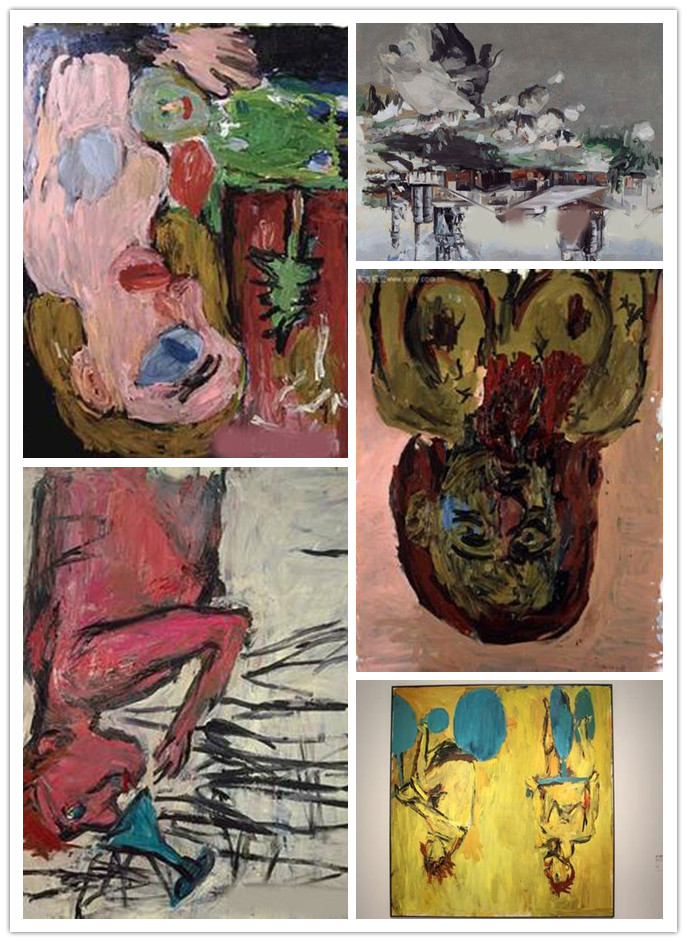

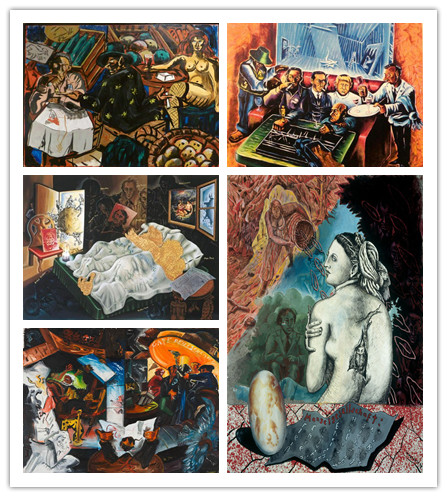

丹尼尔·里希特的作品

丹尼尔·里希特的作品

丹尼尔·里希特的作品

丹尼尔·里希特的作品

丹尼尔·里希特的作品

丹尼尔·里希特的作品

丹尼尔·里希特的作品

丹尼尔·里希特的作品

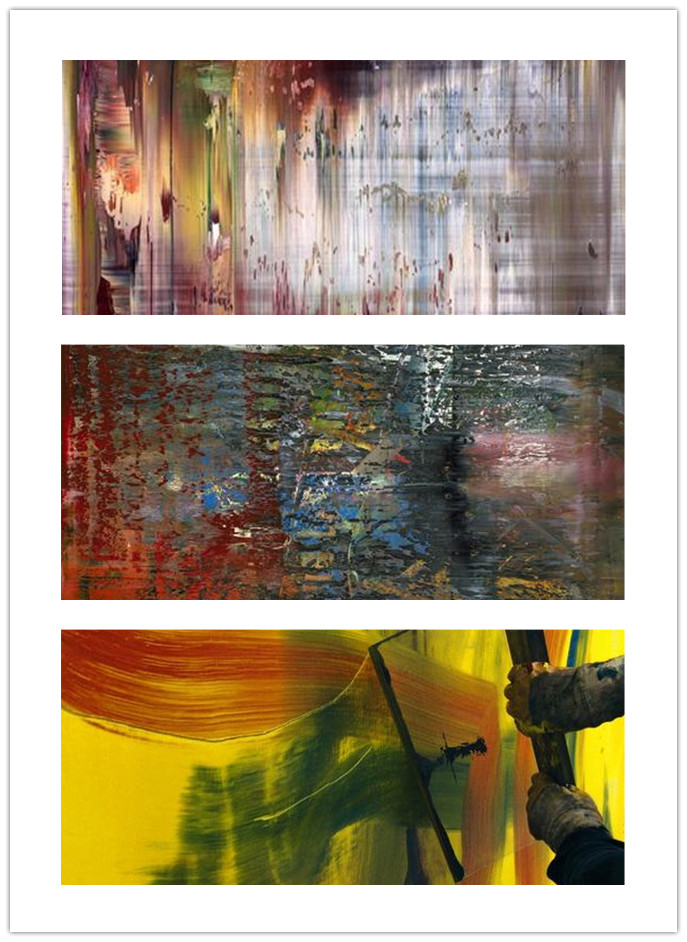

格哈德·里希特的作品

格哈德·里希特的作品

格哈德·里希特的作品

格哈德·里希特的作品

格哈德·里希特的作品

格哈德·里希特的作品

格哈德·里希特的作品

格哈德·里希特的作品

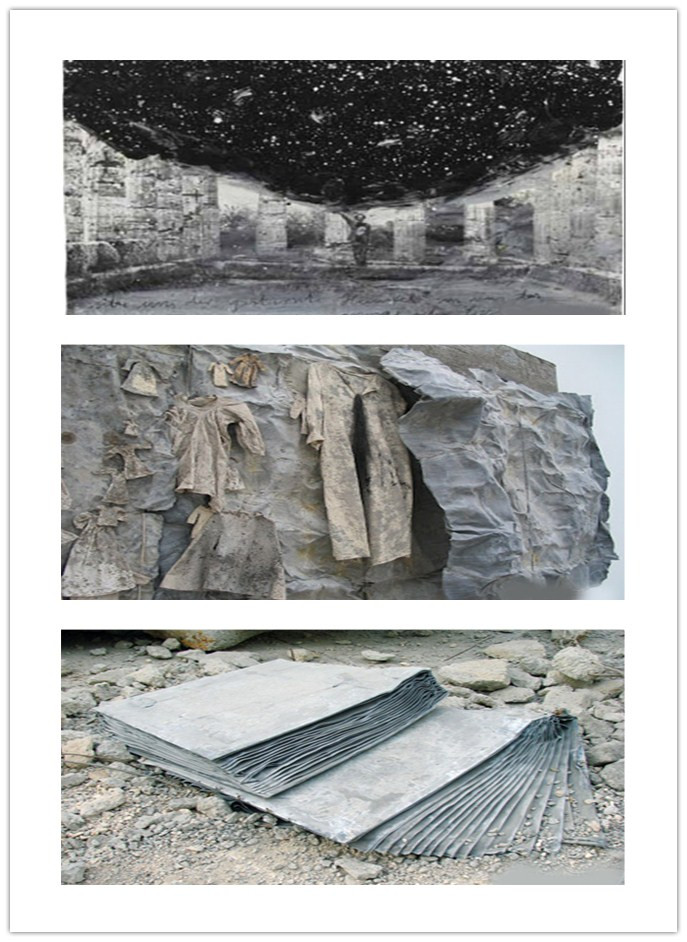

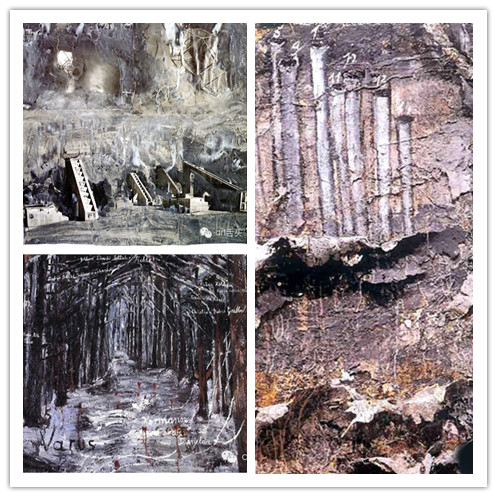

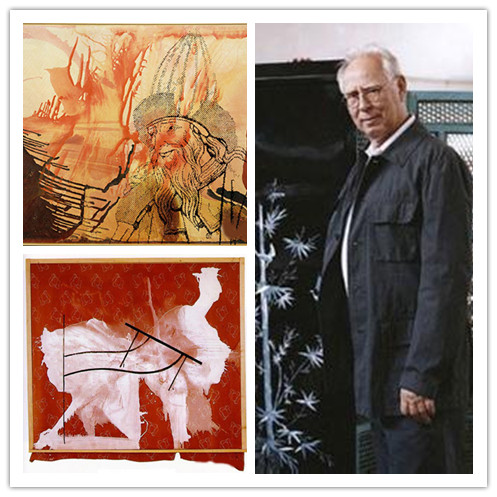

安塞尔姆·基弗尔的作品

安塞尔姆·基弗尔的作品

安塞尔姆·基弗尔的作品

安塞尔姆·基弗尔的作品

安塞尔姆·基弗尔的作品

安塞尔姆·基弗尔的作品

安塞尔姆·基弗尔的作品

安塞尔姆·基弗尔的作品

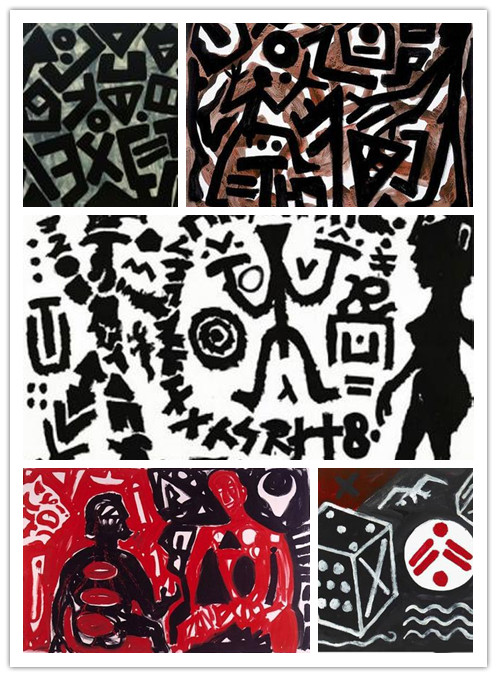

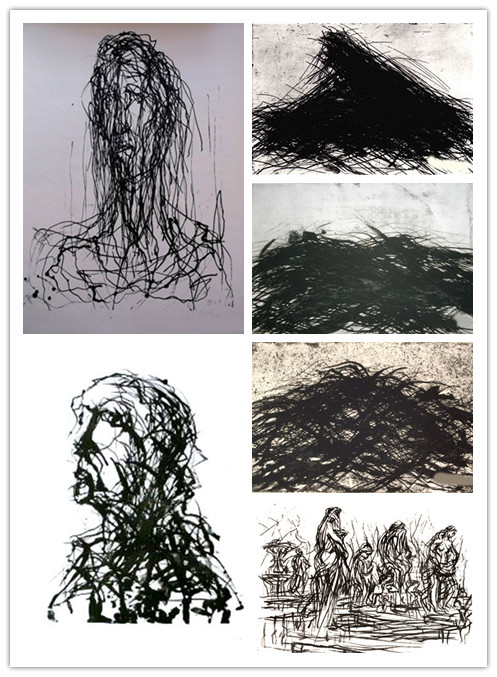

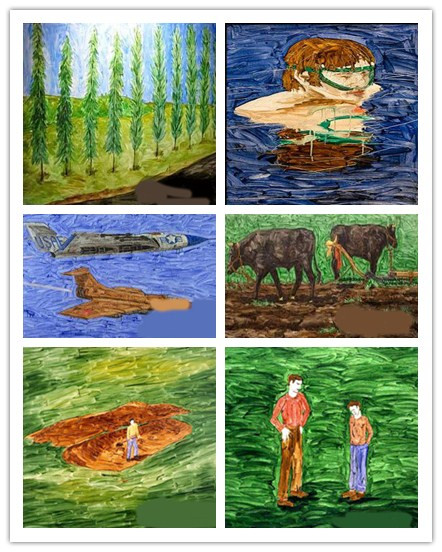

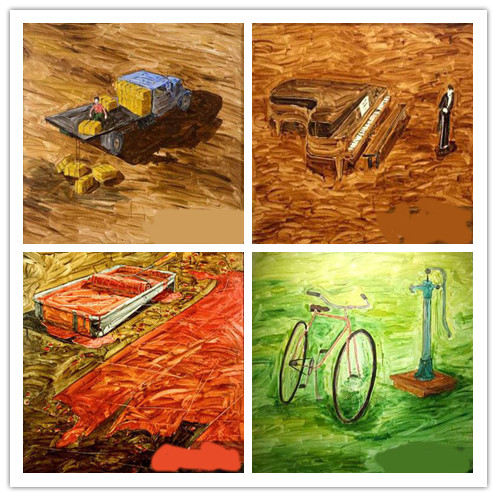

马克斯•乌里克的作品

马克斯•乌里克的作品

马克斯•乌里克的作品

马克斯•乌里克的作品

马克斯•乌里克的作品

马克斯•乌里克的作品

马克斯•乌里克的作品

马克斯•乌里克的作品

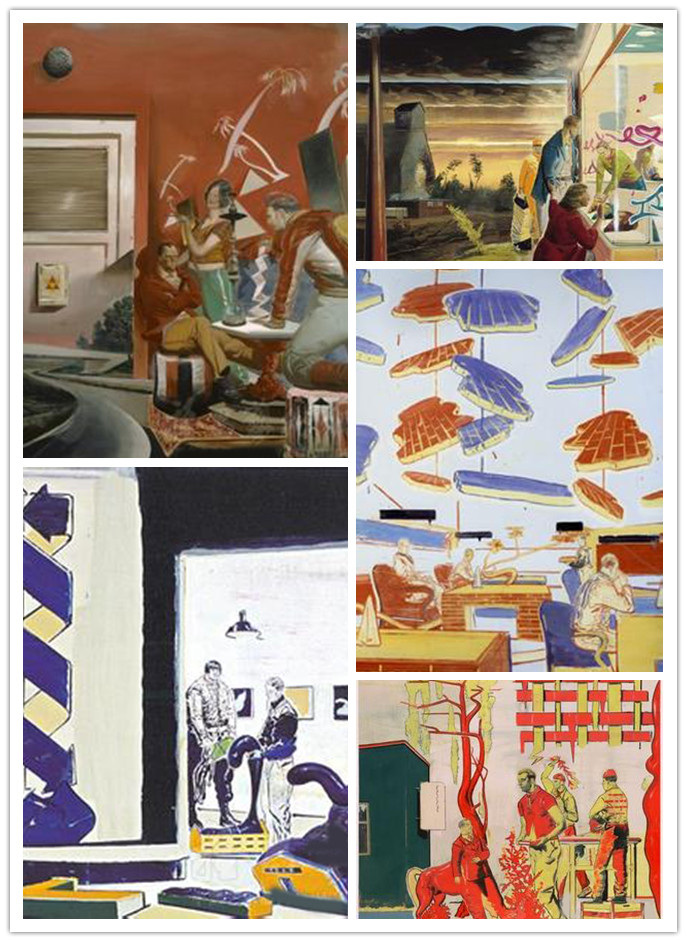

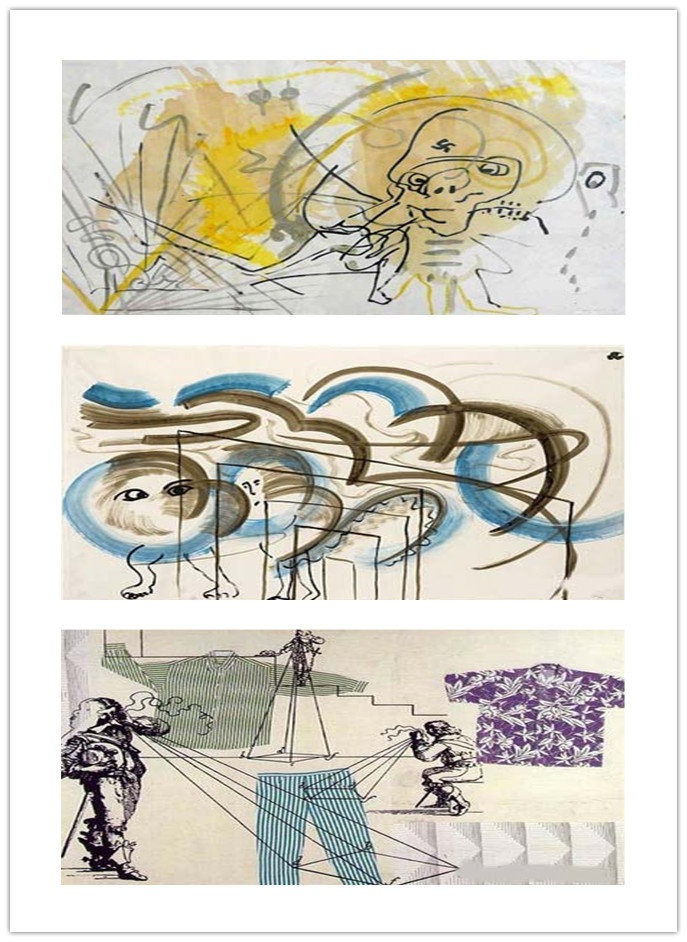

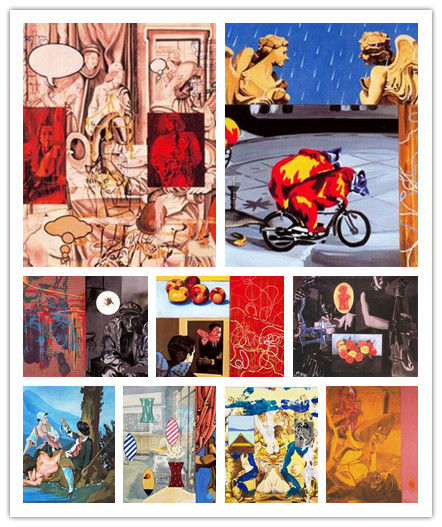

尼奥·劳赫的作品

尼奥·劳赫的作品

尼奥·劳赫的作品

尼奥·劳赫的作品

尼奥·劳赫的作品

尼奥·劳赫的作品

尼奥·劳赫的作品

尼奥·劳赫的作品

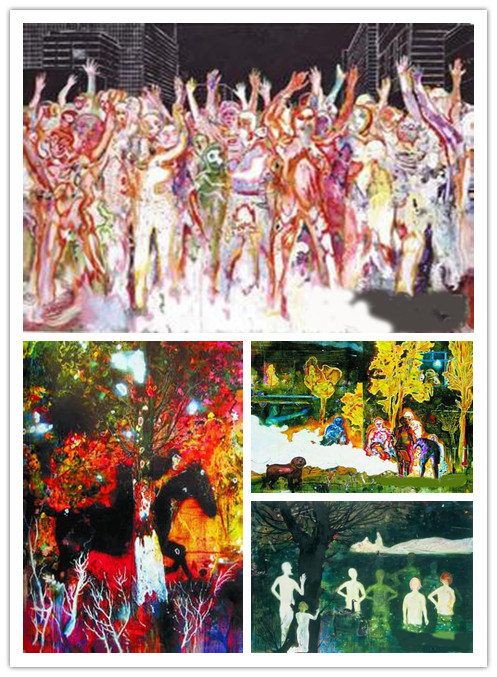

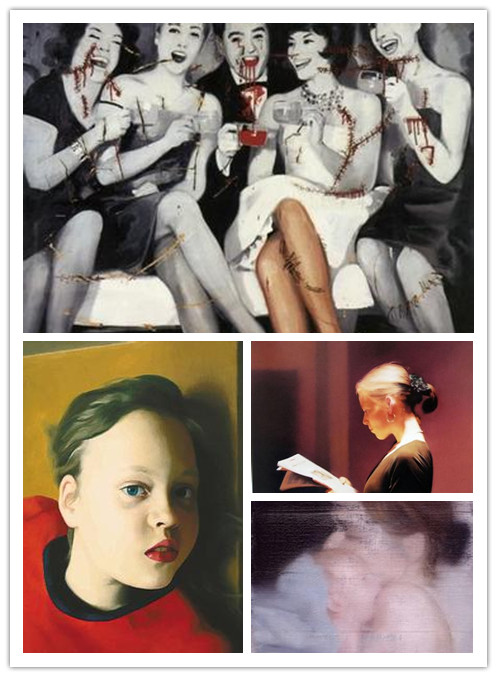

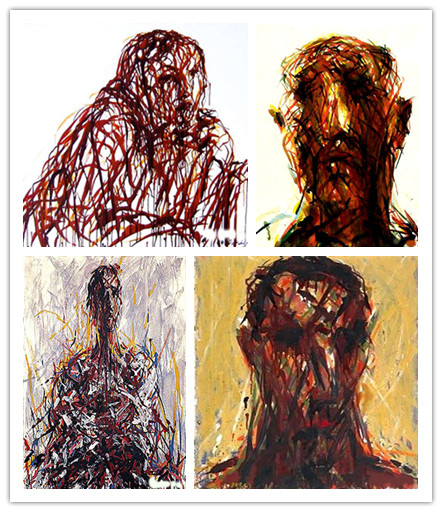

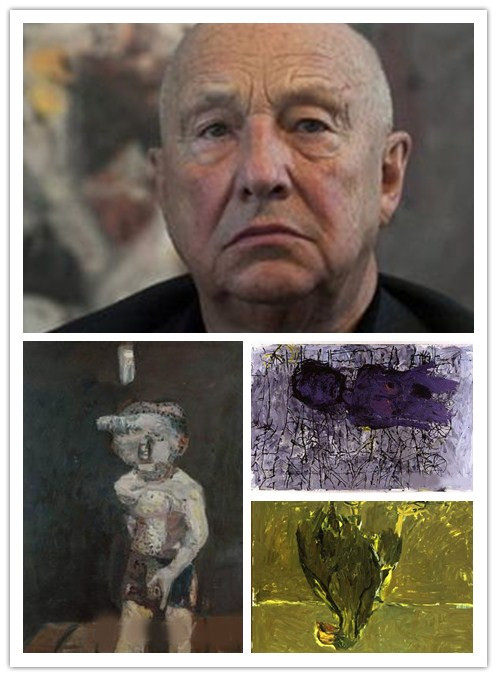

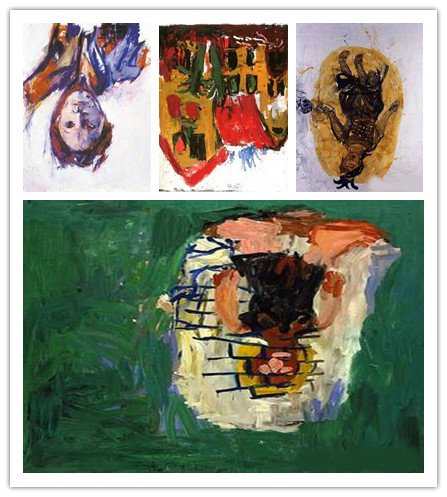

乔治·巴塞利兹的作品

乔治·巴塞利兹的作品

乔治·巴塞利兹的作品

乔治·巴塞利兹的作品

乔治·巴塞利兹的作品

乔治·巴塞利兹的作品

乔治·巴塞利兹的作品

乔治·巴塞利兹的作品

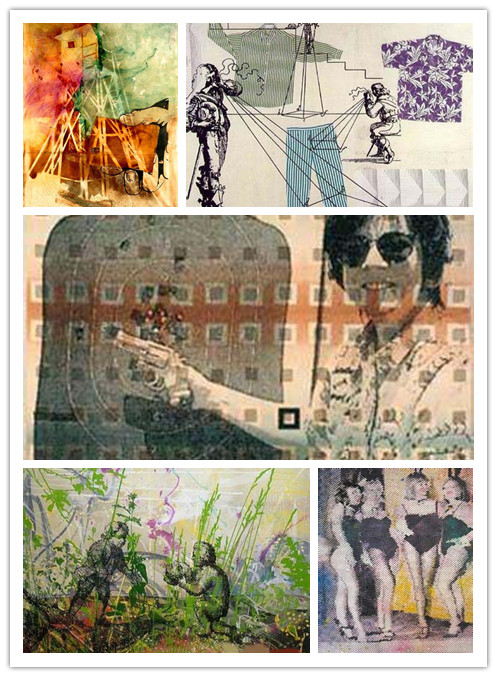

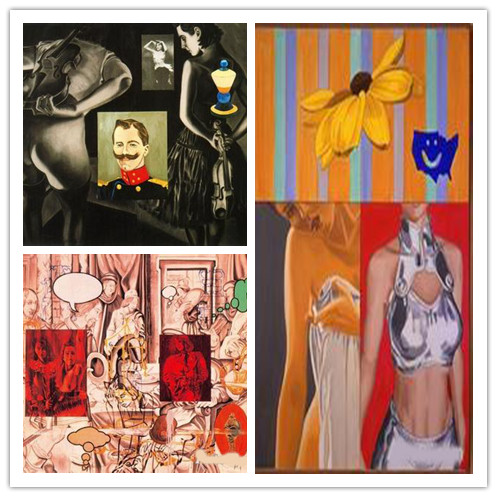

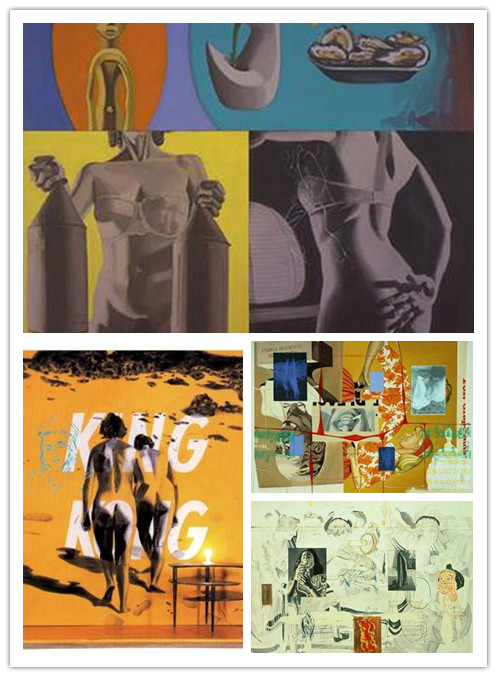

西格玛•波尔克的作品

西格玛•波尔克的作品

西格玛•波尔克的作品

西格玛•波尔克的作品

西格玛•波尔克的作品

西格玛•波尔克的作品

西格玛•波尔克的作品

西格玛•波尔克的作品

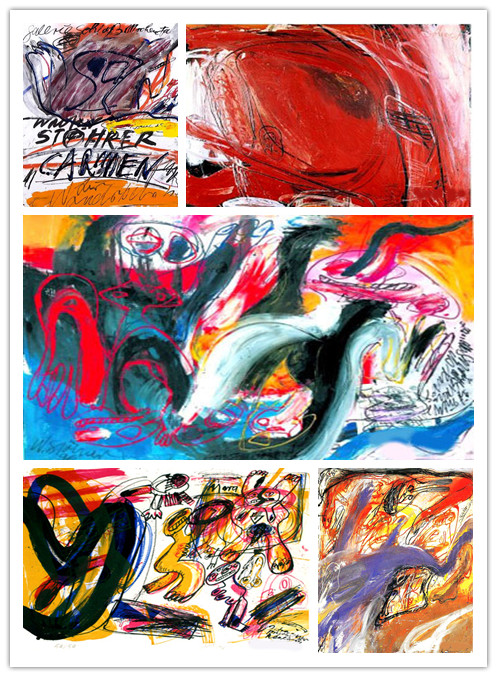

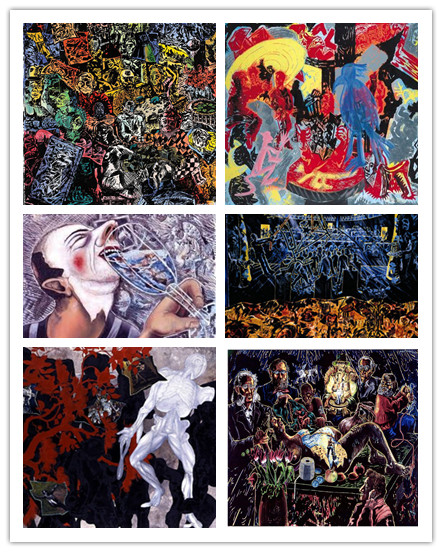

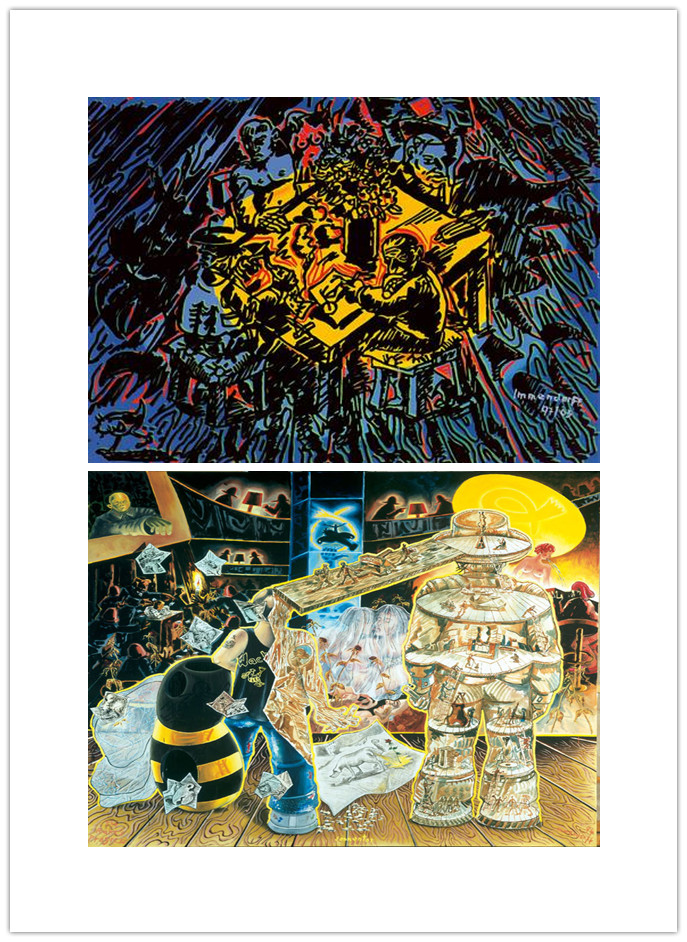

伊门多夫的作品

伊门多夫的作品

伊门多夫的作品

伊门多夫的作品

伊门多夫的作品

伊门多夫的作品

伊门多夫的作品

伊门多夫的作品

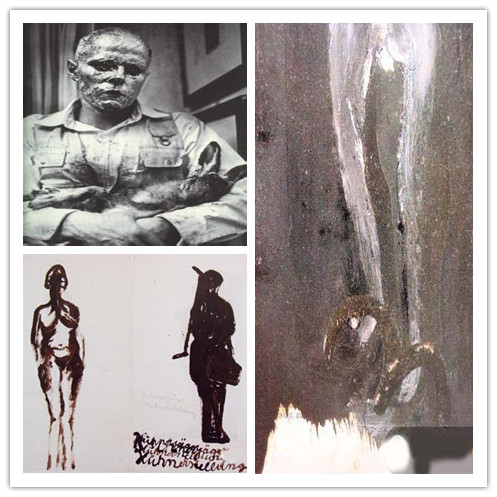

约瑟夫·博伊斯的作品

约瑟夫·博伊斯的作品

约瑟夫·博伊斯的作品

约瑟夫·博伊斯的作品

约瑟夫·博伊斯的作品

约瑟夫·博伊斯的作品

约瑟夫·博伊斯的作品

约瑟夫·博伊斯的作品

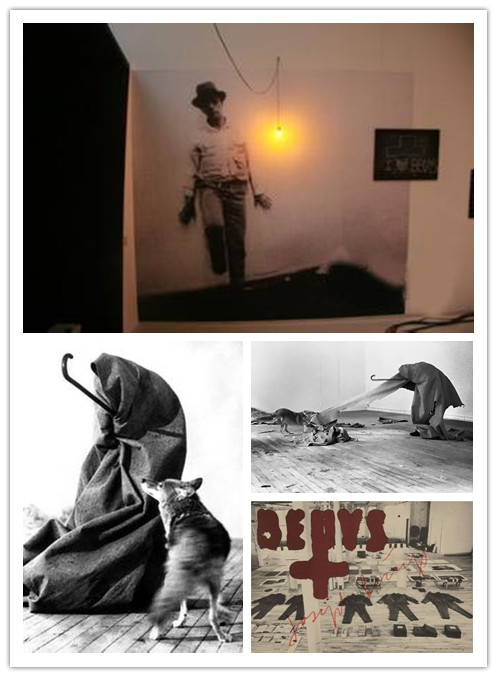

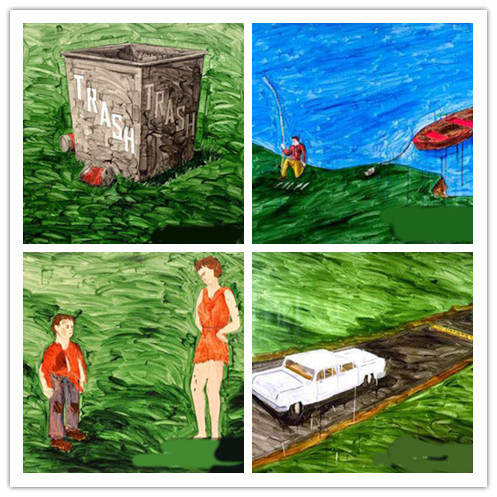

奈尔•詹尼的作品

奈尔•詹尼的作品

奈尔•詹尼的作品

奈尔•詹尼的作品

奈尔•詹尼的作品

奈尔•詹尼的作品

奈尔•詹尼的作品

奈尔•詹尼的作品

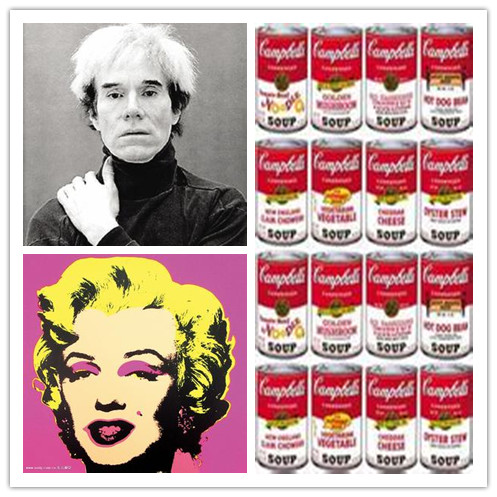

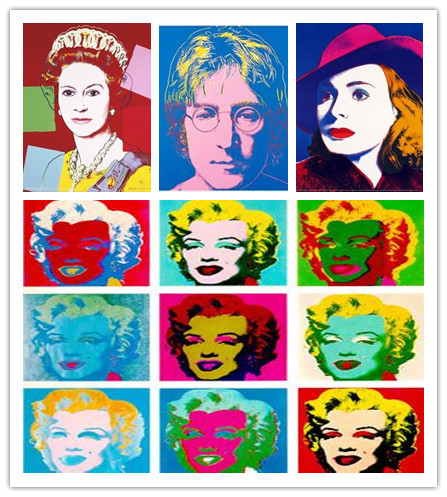

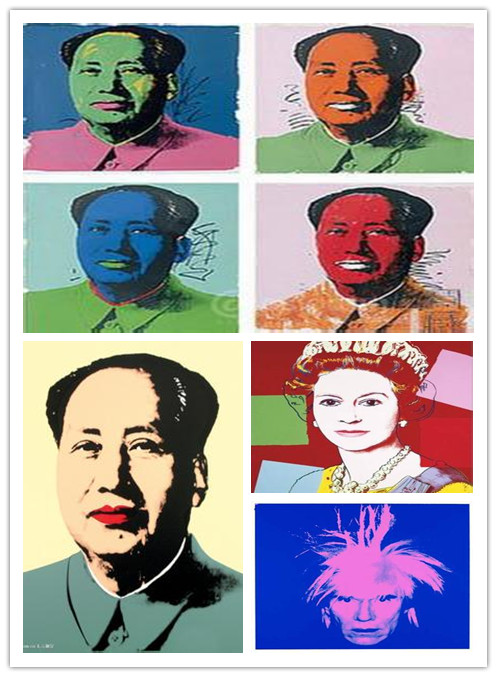

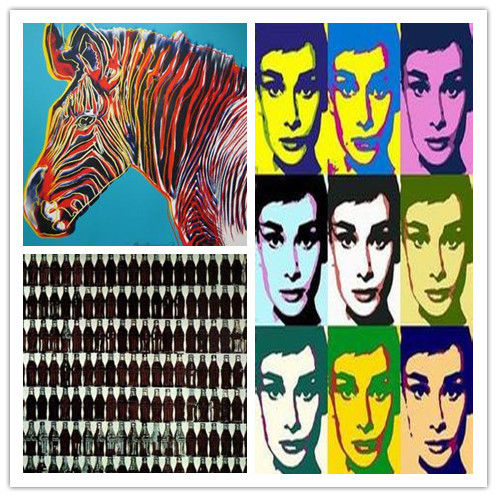

安迪·沃霍尔的作品

安迪·沃霍尔的作品

安迪·沃霍尔的作品

安迪·沃霍尔的作品

安迪·沃霍尔的作品

安迪·沃霍尔的作品

安迪·沃霍尔的作品

安迪·沃霍尔的作品

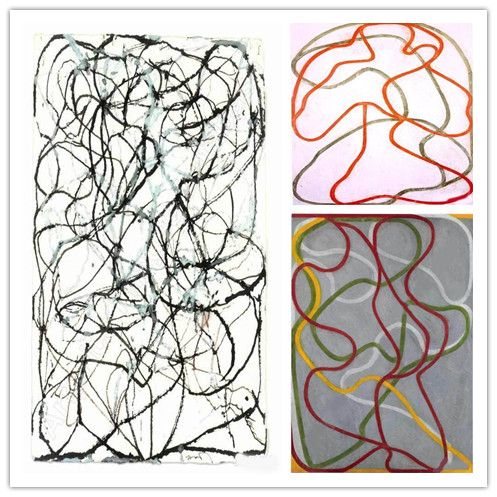

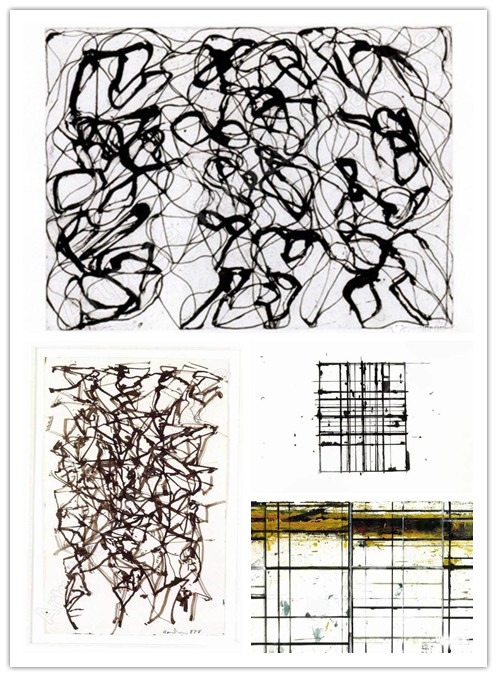

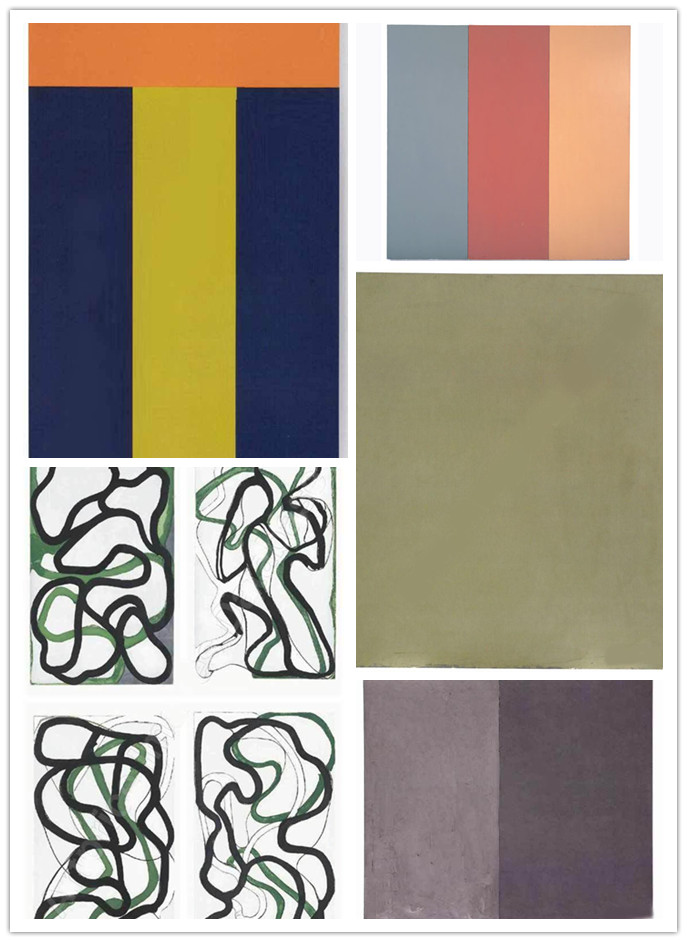

布莱斯·马登的作品

布莱斯·马登的作品

布莱斯·马登的作品

布莱斯·马登的作品

布莱斯·马登的作品

布莱斯·马登的作品

布莱斯·马登的作品

布莱斯·马登的作品

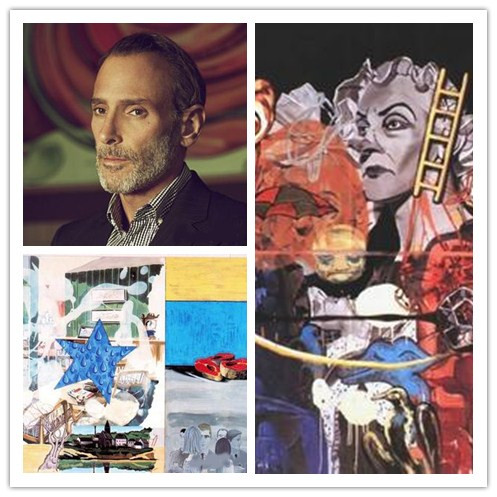

大卫·萨利的作品

大卫·萨利的作品

大卫·萨利的作品

大卫·萨利的作品

大卫·萨利的作品

大卫·萨利的作品

大卫·萨利的作品

大卫·萨利的作品

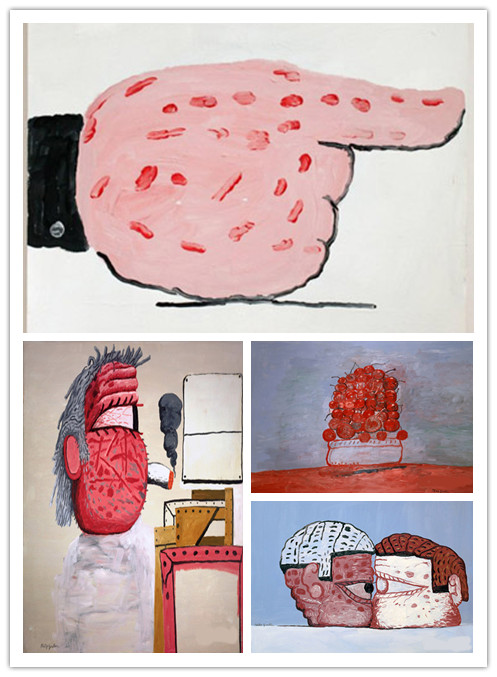

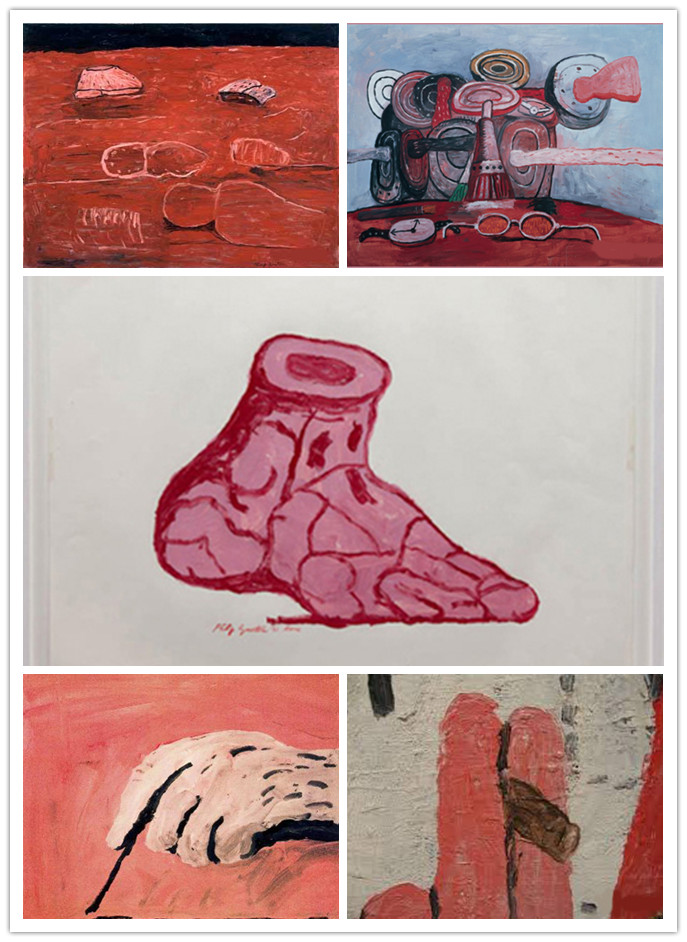

菲利普·古斯顿的作品

菲利普·古斯顿的作品

菲利普·古斯顿的作品

菲利普·古斯顿的作品

菲利普·古斯顿的作品

菲利普·古斯顿的作品

菲利普·古斯顿的作品

菲利普·古斯顿的作品

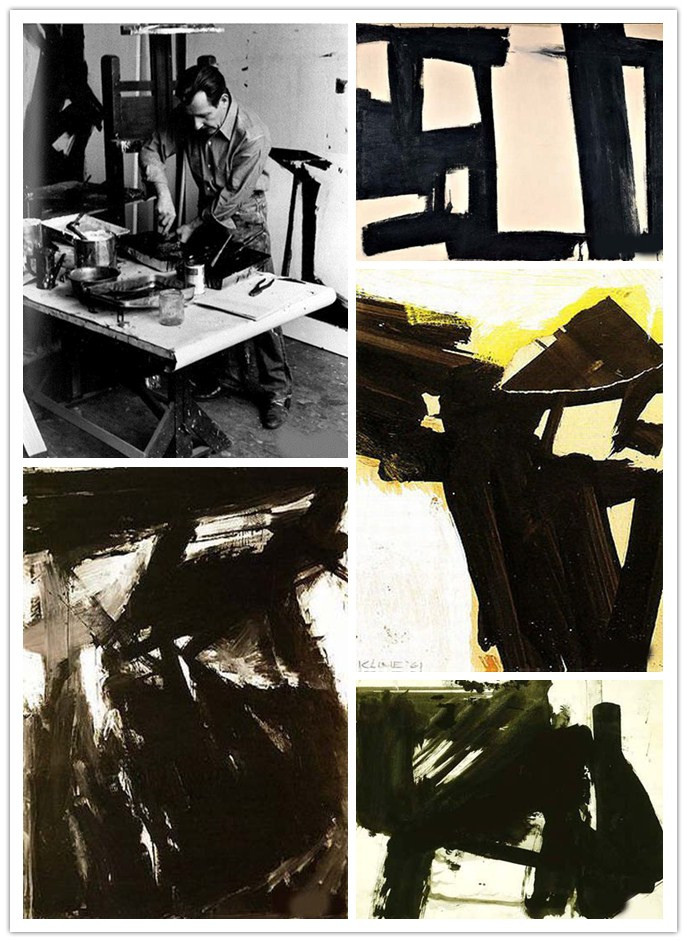

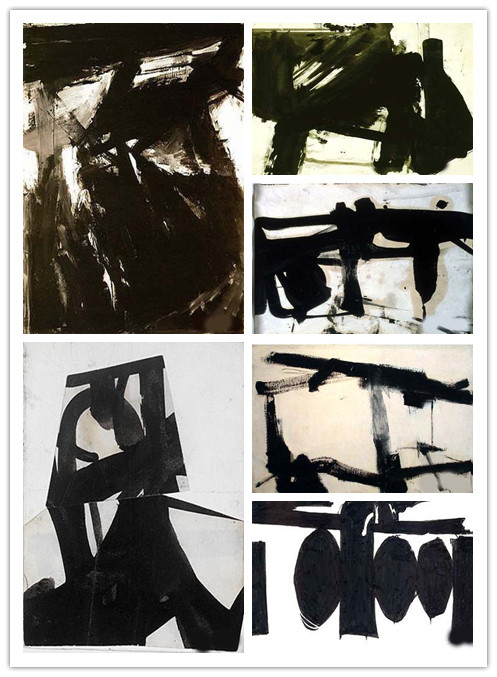

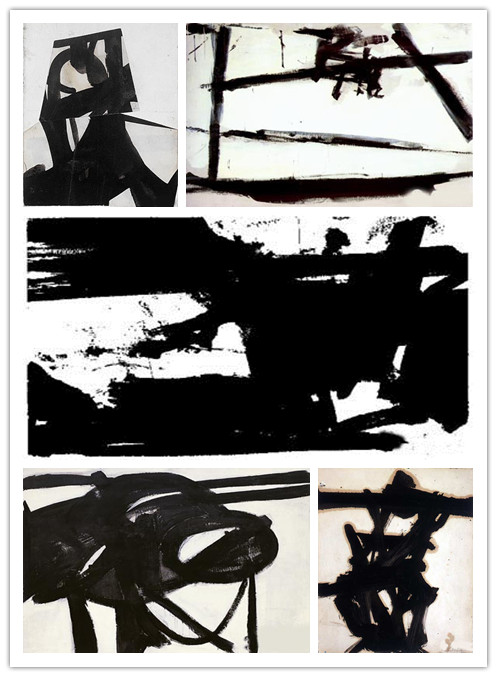

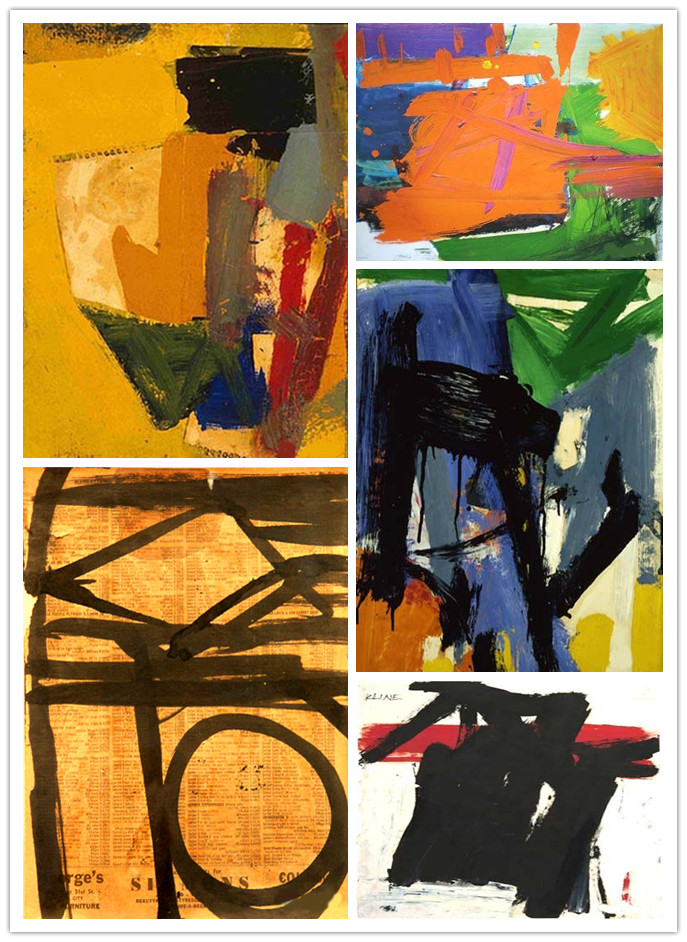

弗朗茨·约瑟夫·克莱恩的作品

弗朗茨·约瑟夫·克莱恩的作品

弗朗茨·约瑟夫·克莱恩的作品

弗朗茨·约瑟夫·克莱恩的作品

弗朗茨·约瑟夫·克莱恩的作品

弗朗茨·约瑟夫·克莱恩的作品

弗朗茨·约瑟夫·克莱恩的作品

弗朗茨·约瑟夫·克莱恩的作品

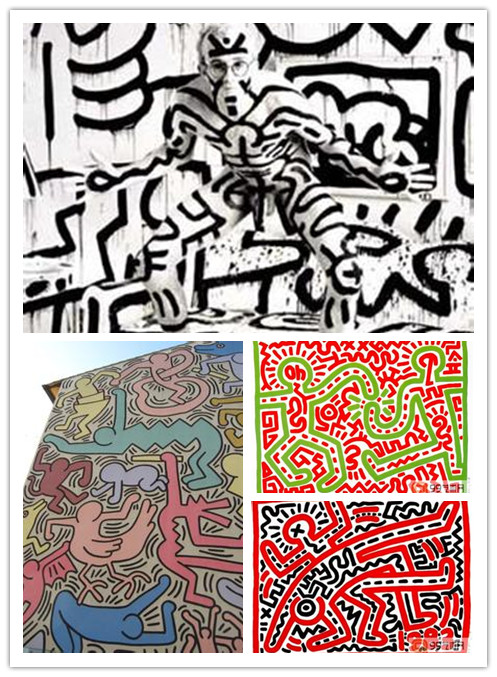

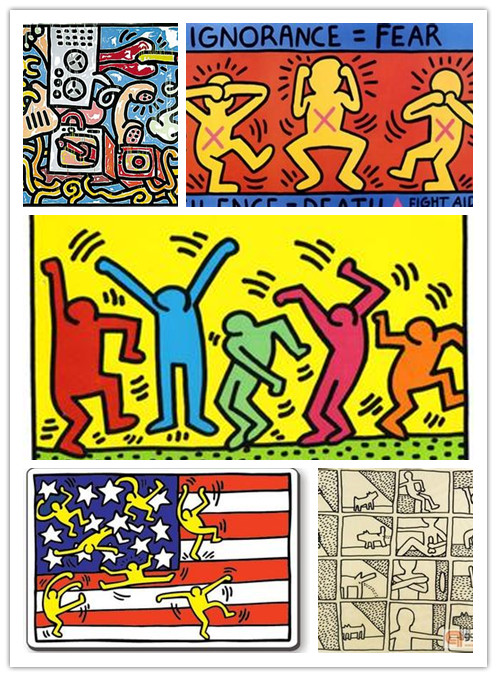

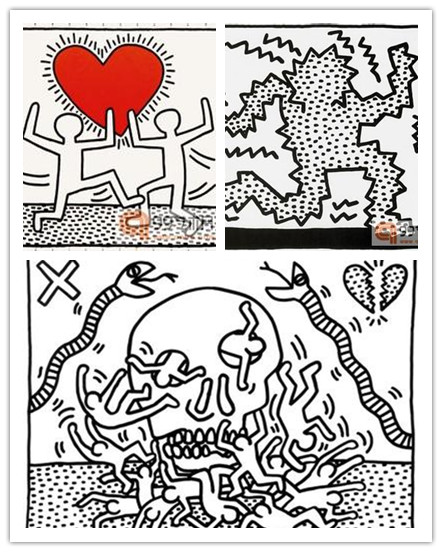

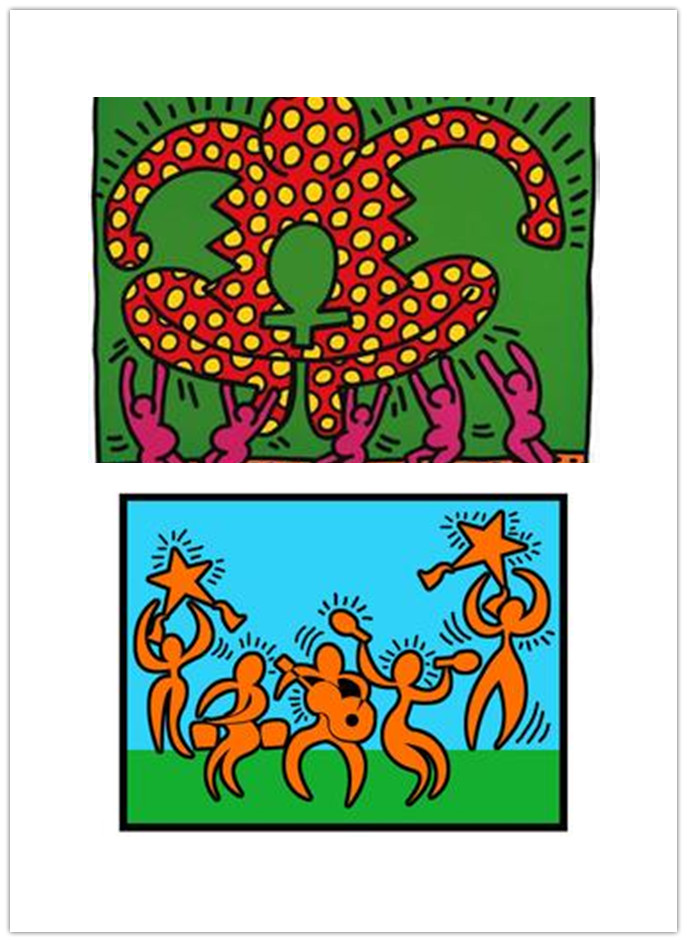

基斯.哈林的作品

基斯.哈林的作品

基斯.哈林的作品

基斯.哈林的作品

基斯.哈林的作品

基斯.哈林的作品

基斯.哈林的作品

基斯.哈林的作品

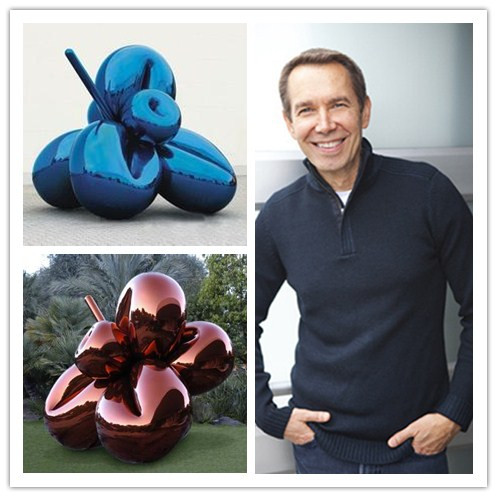

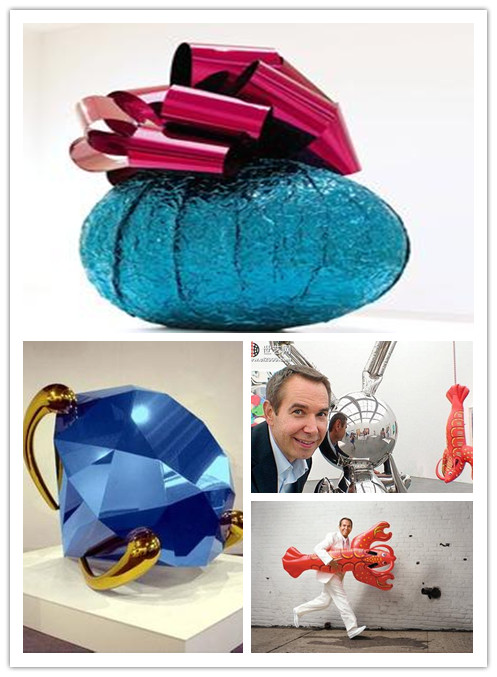

杰夫.昆斯的作品

杰夫.昆斯的作品

杰夫.昆斯的作品

杰夫.昆斯的作品

杰夫.昆斯的作品

杰夫.昆斯的作品

杰夫.昆斯的作品

杰夫.昆斯的作品

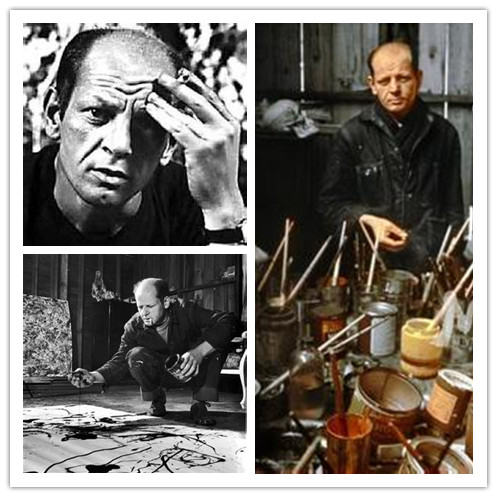

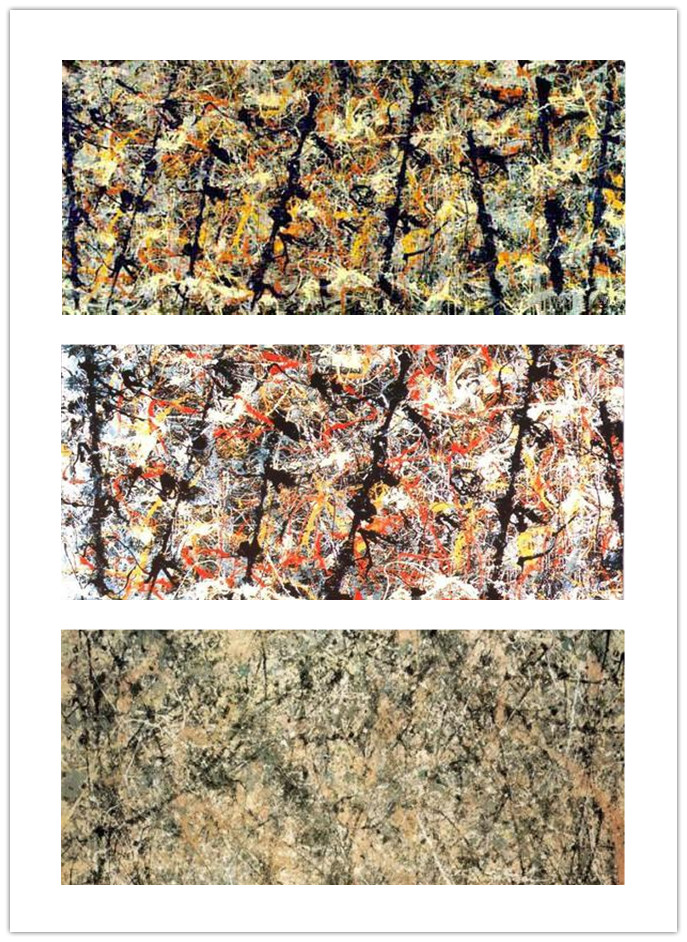

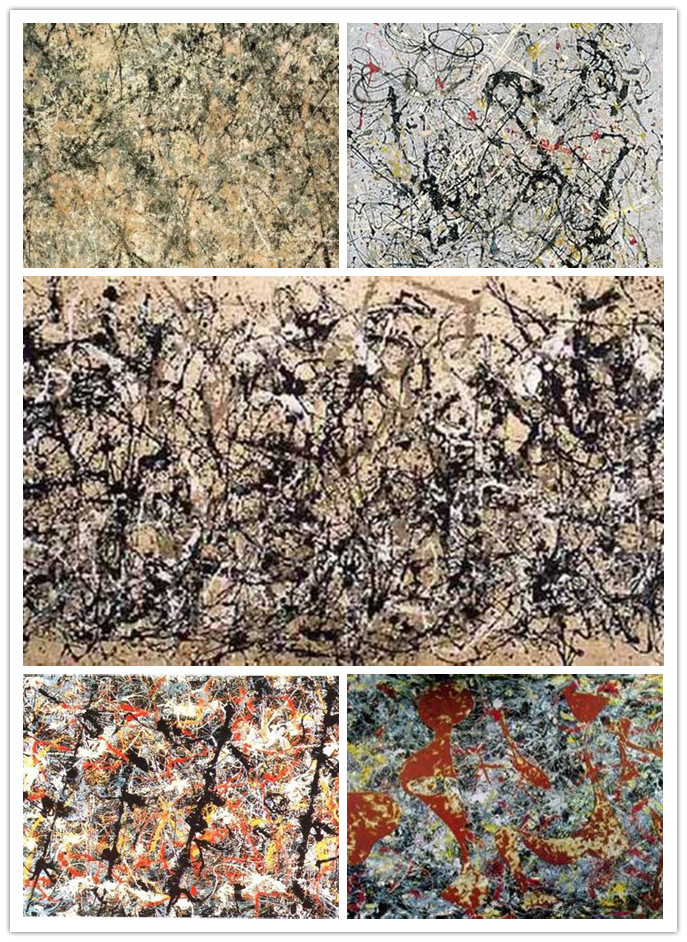

杰克逊·波洛克的作品

杰克逊·波洛克的作品

杰克逊·波洛克的作品

杰克逊·波洛克的作品

杰克逊·波洛克的作品

杰克逊·波洛克的作品

杰克逊·波洛克的作品

杰克逊·波洛克的作品

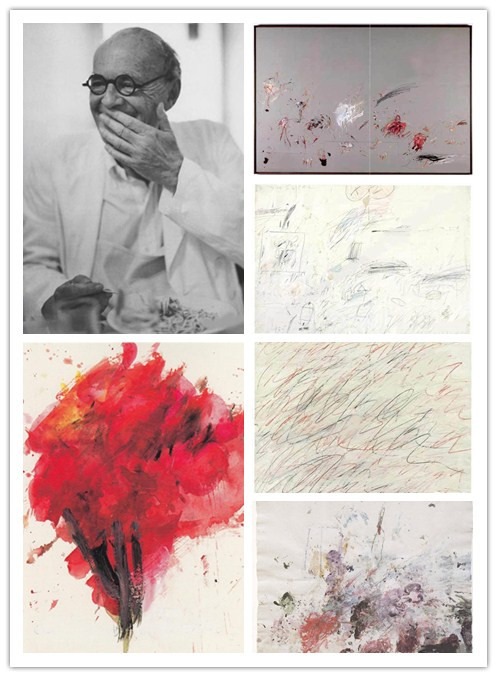

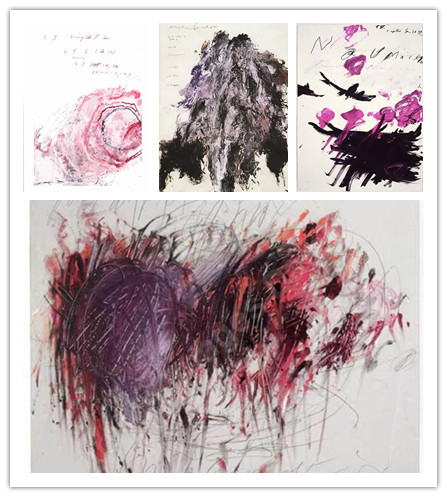

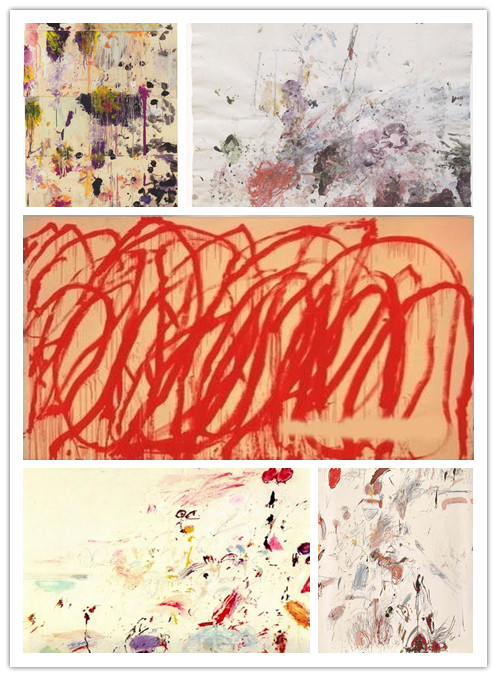

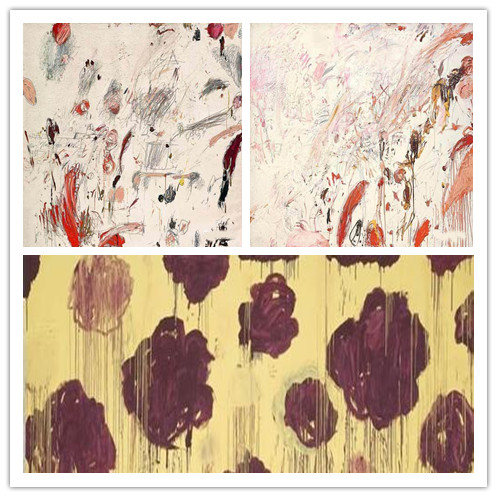

赛·托姆布雷的作品

赛·托姆布雷的作品

赛·托姆布雷的作品

赛·托姆布雷的作品

赛·托姆布雷的作品

赛·托姆布雷的作品

赛·托姆布雷的作品

赛·托姆布雷的作品

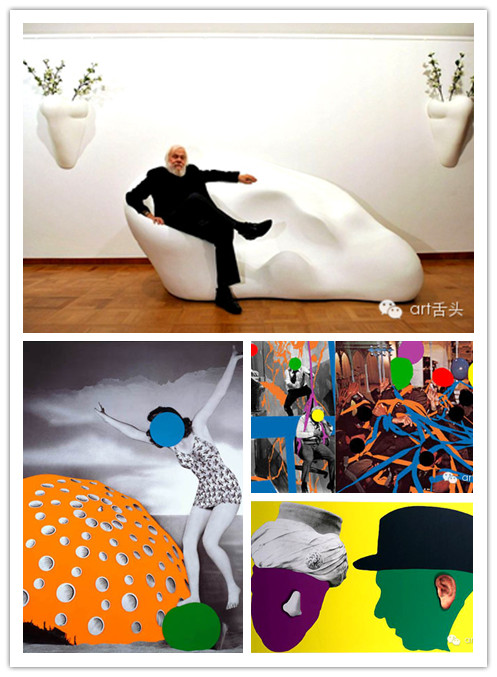

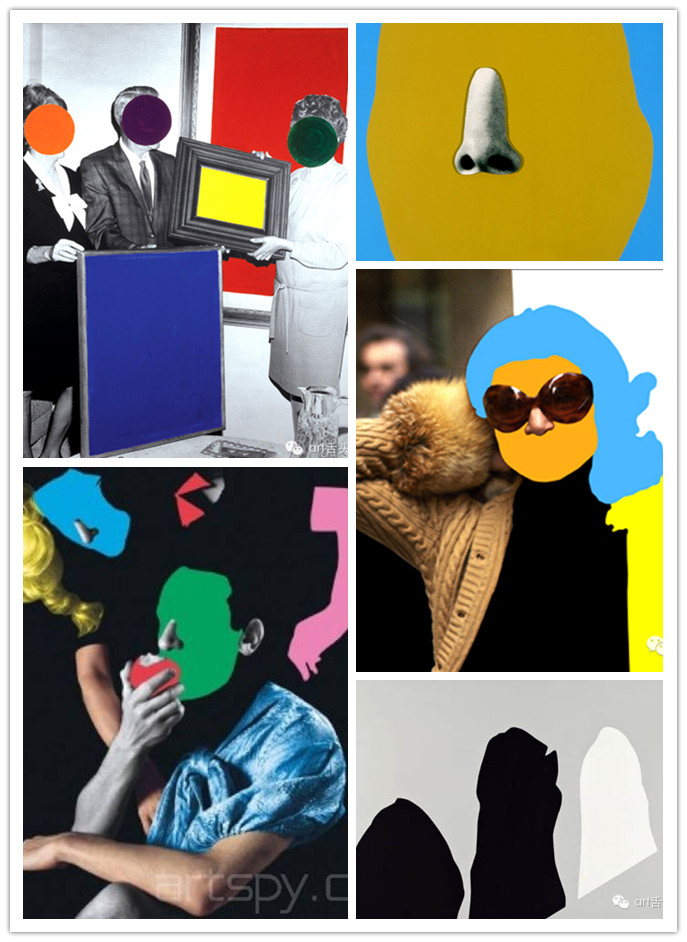

约翰•巴尔代萨里的作品

约翰•巴尔代萨里的作品

约翰•巴尔代萨里的作品

约翰•巴尔代萨里的作品

约翰•巴尔代萨里的作品

约翰•巴尔代萨里的作品

德国1-0美国携手出线,都出线这样的结果固然是很好的,可是你有没有想过,当双方的球员都换成另外的11位选手,当这样的德国队碰上这样的美国队,他们的战绩会如何?【专题:无艺术 不足球 2014巴西世界杯专题http://www.99ys.com/zt/2014shijiebei/2014shijiebei.html】

当美国的布莱斯·马登、赛·托姆布雷、约翰•巴尔代萨里、基斯.哈林、杰夫.昆斯、大卫·萨利、奈尔•詹尼、菲利普·加斯顿、杰克逊·波洛克、安迪·沃霍尔、弗朗茨·约瑟夫·克莱恩组成一队,碰上德国的格哈德·里希特、西格玛•波尔克、尼奥·劳赫、丹尼尔·里希特、约瑟夫·博伊斯、乔治·巴塞利兹、A.R.彭克、安塞尔姆·基弗尔、瓦特.斯图尔勒、伊门多夫、马克斯•乌里克组成一队,这些艺术节的大腕会在足球场上愉快的踢球还是坐在那坐而论道,激烈的表明自己的艺术理念,还是各自利用了球场的材料激情的做起了自己的艺术,或观念、或行为、或架上...总之,一场艺术界的世界杯就这样开启了,现在笔者就带着认识这样的大腕队员吧。

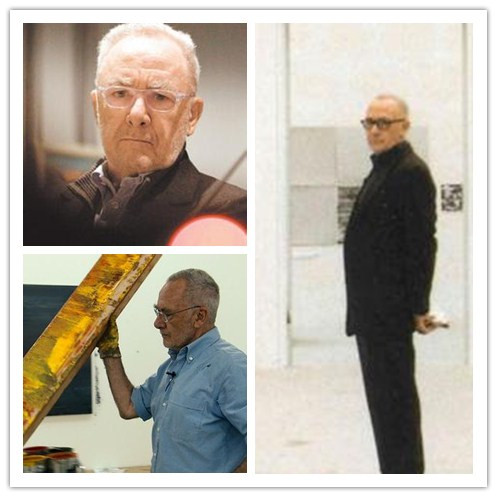

德国艺术家格哈德·里希特

格哈德·里希特,1932年生于德国Dresden,尽管自诩为德国的波普艺术家,但是格哈德·里希特和他的朋友对商业文化的认识与他们在美国与英国的同行有着很大的不同,其根本原因在于他们所处的经济政治环境的差异。抽象绘画、基于照片的写实作品、具有极少主义倾向的绘画与雕塑风格等等,格哈德·里希特不断地进行各种各样的尝试,他是一个真正的艺术家,不时地将惊奇带给这个既丰富又单调的艺术世界。

格哈德·里希特1986年10月12日,在杜塞尔多夫、伯尔尼、柏林及维也纳展览馆成功举办的回顾展结束后不到一个月,格哈德·里希特对自己的艺术生涯做出了一个使人惊异的否定性评价:“这么多失败,我真感到惊奇,这些画总而言之有时还是有一点好看,但基本上都是缺乏能力及失败的微不足道的证据。”事实上,里希特当时已是最重要国际当代艺术家之一。虽然如此,这样的措词不是过分的谦虚,而是表现了里希特自我批评的基本态度。他从来都没被公众的赞赏、众多展览及艺术奖、作品的高价及广受欢迎而收买。格哈德·里希特对自己的艺术一直持有十分怀疑的态度。

德国艺术家西格玛•波尔克

西格玛•波尔克(SigmarPolke),德国当代著名艺术大师,生于1941年2月13日 ,1977年起至1991年任汉堡艺术学院教授,2010年6月10日因癌症去世。

波尔克的最大贡献还是在他的绘画作品上,他有效地利用了印刷这一方式,结合大众流行图像,通过绘画的技术渲染颠覆“明显的事实”和有效性,他的绘画像一个文化创意与技术的输出,总在最平凡的点上制造惊喜,可以说是对现实与传统、过去与未来的一种戏仿,也是对战后西方消费社会戏谑性地调侃,淋漓尽致地展现了他的幽默、想象、讽刺与机智。

“要表现的就要自然表现。作品不是方案的僵死再现,而是不断追求不可预见性的延伸。”波尔克这样说,而所有伟大的艺术家一旦开始追求不可知不可预见的延伸,他便对大众广义的习惯、束缚、固化的模式发起攻势,这样的艺术鼓励人们在艺术里共同思考,因为作品只有加上观众的思考才能算是艺术。

德国艺术家莱比锡画派代表人物尼奥.劳赫

尼奥·劳赫(Neo Rauch)于1960年出生于德国莱比锡,他无疑是20世纪最优秀,最受关注的德国艺术家。

尼奥·劳赫在他的油画作品中将广告设计、社会主义现实主义和连环画的元素结合起来。作品的主题可归结为超现实主义绘画传统。劳赫的绘画多为大尺幅作品,运用超现实主义手法展现日常生活场景。其特征是看上去是各种没有关联的、拼贴画般的片断,但证明了画家很强的叙事能力。主题的多样化促使观众更为仔细地去感受作品。并不流畅的色彩(苍白和灰白的颜色)和打破常规的色彩对比使他的作品看上去充满诱惑、令人兴奋。

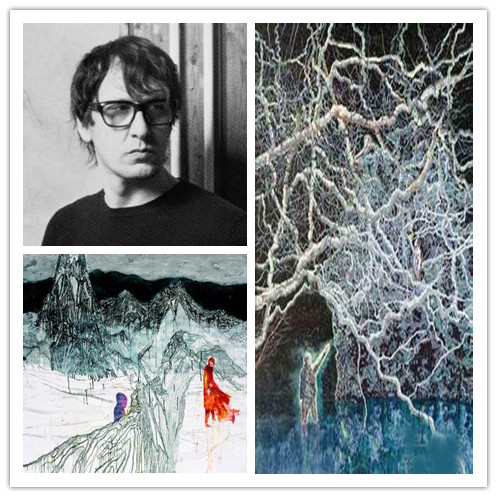

德国艺术家丹尼尔.里希特

丹尼尔·里希特(Daniel Richter)1962年生于奥伊廷,现生活工作于德国柏林,汉堡。在本世纪的头十年,自从丹尼尔-里希特离开装饰性视幻觉的抽象创作,转而从事更加具有讽喻性的形象探索,他已经将他的整体作品创作发展为尺幅巨大,色彩绚丽并具有政治性背景的绘画作品。

他熟练的将过去几个世纪的绘画风格最大限度的融合在一起,并且从艺术史,大众传媒及流行文化的资源中获取形象。

里希特区别对待了历史绘画与梦幻形象,但是,总而言之,他拒绝对他作品的单向解读并且面对虚假的媒体形象他也清醒的意识到了矛盾性。

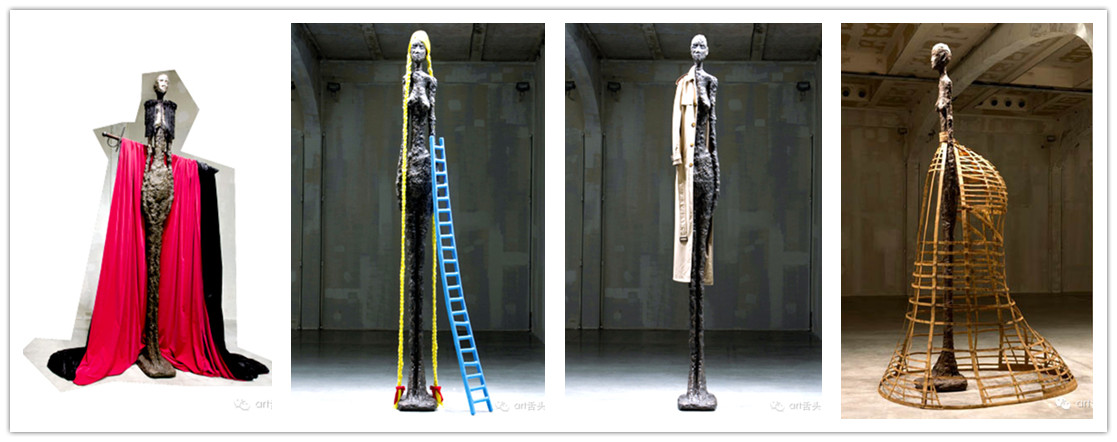

德国艺术家约瑟夫.博伊斯

约瑟夫·博伊斯(Joseph Beuys),德国著名艺术家,以雕塑为其主要创作形式。被认为是的20世纪70、80年代欧洲前卫艺术最有影响的领导人。他在七十年代享受着政治预言者完美名誉的一位美术家。他作为雕塑家、事件美术家、“宗教头头”和幻想家,变成了后现代主义的欧洲美术世界中的最有影响的人物。这在某种程度上是由于他那种具有以赛亚精神的仁慈性格。

在博伊斯看来,暴力是一切罪恶的根源,他反对以暴力去争取和平。而艺术则被他认为具有革命潜力,艺术创新是促进社会复兴的无害的乌托邦。博伊斯正是这样试图用艺术去重建一种信仰,重建人与人,人与物以及人与自然的亲和关系。

博伊斯曾说过:艺术要生存下去,也只有向上和神和天使,向下和动物和土地连结为一体时,才可能有出路。”他认为人应该保护大自然,并与动物结为一体。

博伊斯作为一个创造了许多令人难忘的形象的发明家,和把这些形象贯穿起来的装配家,在欧洲是无人能敌的。他用他那独特的方式向人们“传道”,正如耶稣当年传道一样:“不可杀人,不可奸淫,不可偷盗,不可作假见证,当孝敬父母,当爱人如己。”

德国艺术家乔治·巴塞利玆(Georg Baselitz)

1938年生于德国的萨克森,1958年20岁时穿越柏林墙从东德到了西德。乔治·巴塞利兹(Georg Baselitz)——作为德国“新表现主义”的代表性艺术家之一,他发展出一种颇具表现性的人物画风格,重现传说中的英雄人物和神话故事中的人物。巴塞利兹对绘画的纯粹图像因素感兴趣,有意忽视叙事性和象征性。从上世纪60年代中期开始,巴塞利兹尝试用一种“形象倒置”的方法创作绘画。在这样的画作中,上下倒置的人物似乎在向上升,重力颠倒,强烈的色彩和宽大而粗犷的笔触渲染出独特的画面形象

巴塞利兹说:“我想绘画对象不再具有固有的重要性,所以我选择没有意义的东西……绘画客体不表达任何东西,绘画不是达到一个目的的手段,相反,绘画是自发的”巴塞利兹不同于其他新表现主义画家在于他坚持强调作品的形式特征——即绘画作品的个性。

德国艺术家A.R.彭克(A.R. Penck)

1939年生于德累斯顿,在东德接受艺术教育,后来到了西德。20世纪70年代末80年代初,彭克参与创造了德国新表现主义美术潮流。在原来表现主义的基础上,他参照了未来主义﹑形而上画派的表现语言,吸收了50年代以来一些流派的手法,使现代艺术具有新的反叛精神。A.R.彭克继承了德国表现主义画家对原始艺术的热爱,重新在自己的画中复苏了表意符号、象形符号和书法,让人回想起洞穴文化,古埃及、玛雅和非洲的艺术。他相信原始人的精神同现代人是类似的,而原始图像对二者而言同样可懂。此外,彭克认为这一主题物传达了冷战时代的恐怖与隔离的心理经验,特别是德国一分为二之后的情况。所以,他的作品是其新表现主义同伴们所共有的危机心态的典型代表。

德国艺术家安塞姆.基弗尔(我的传记是德国的传记)

安塞姆·基弗尔 Anselm Kiefer, 德国著名艺术家,1945年出生于德国巴登•符登堡州多瑙森根。在基弗尔的作品中,争议最大的是他对德国历史、神话、文化以及德意志民族精神的态度,尤其是对待纳粹的历史态度。

“我的传记是德国的传记。”这是他经常挂在嘴边的话语。在他的早期作品里,涉及的历史、文化精神让一些观看者感到不安,这些近代历史的禁忌主题被他处理后,历史意图复杂、矛盾、晦涩不清,它们扬溢着民族主义的“魅力与恐怖”,更加促使一部分评论家将他归为“新纳粹主义”艺术家,艺术史论家沃纳·斯皮斯分析,“基弗尔的艺术动机里包含着历史交锋与妄想性反射的动力,它导引到致命的过去”,“在播种者之前必须警告”,他这样定论。

安塞尔姆·基弗尔是首位获得德国书业和平奖的造型艺术家,该奖项第一次没有颁给从事文字的工作者,却颁发给63岁的安塞姆·基弗,一位画家、造型艺术家,德国艺术界伟大而寡言的特立独行者。他不善言辞,却是一个思考者,一个读者,一个历史,尤其是德国历史的认真勘探者。所以,基金评委会给他的入选理由是,他们要褒奖一位“迫使所在时代面对那令人不安的废墟般的、瞬间即逝的道德信息”的艺术家。他的作品“开启一种绘画语言的能力,正是这种语言将观赏者变为读者”。同时美国《时代周刊》也一度欢呼安塞尔姆·基弗是“同一时代大西洋两岸最卓越的艺术家”。

德国艺术家瓦特.斯图尔勒

1937年生于德国斯图加特,1955年在德国卡尔斯鲁厄艺术学院学习绘画,1981-1982年任柏林艺术学院客座教授,1986年任正式教授,2000年去世。德国著名新表现主义艺术家。他被称为“叛逆的孤家寡人”。 作为德国国宝级的艺术家,他的作品被挂在德国联邦总统的办公室里;他从战后现代主义的咒语中退出,逃避所有“主义”的陷阱;他的绘画是密码,是我们“自身的抽象”,“自身的表现与具象”; 他把绚丽的色彩叠加在一起,不是在炫耀,更像是在嘲讽“今日”之过时;他把他的困惑、情感、情绪和力量放在绘画过程中形成自觉运动的整体;欣喜若狂的、似是而非的形象相互纠结反映,像一个不能自主的比喻,一场有预谋性的癫狂诗意组合;那些自发性的线条与色彩在张狂下小心翼翼地向内混合向外辐射。它们转移恍惚迷离的幻觉,看上去更像是一场放逐自我的逃逸。

德国艺术家伊门多夫

1945年生于德国布勒克得,1964年就读于杜塞尔多夫艺术学院,是大师瑟夫-博伊于斯的门生。60年代,伊门多夫参加了博伊于斯倡导的“行为艺术运动”,然而很快发现自己的才能和兴趣在别的地方,于1977年开始架上绘画的创作。

约尔格·伊门多夫(Jörg Immendorff)是德国新表现主义绘画大师,1945年生于德国布勒卡德,70年代他曾属于一个崇尚毛泽东思想的党派,这在当时欧洲青年反思社会时是有代表性的倾向。他曾被冠以“政治卡通大师”、“社会现实主义”、“无政府主义”等名头,当时的东德还曾称他是“修正主义”,从这些名头可以看出他是一个有极强的政治性的艺术家。这些冠名随着世界政治的变化都渐渐失去意义,而他的艺术本身依然是世界艺术中有持续影响力的语言之一。

德国艺术家马克斯.乌里克Max Uhlig

Max Uhlig 马克斯•乌里克, 1937年生于德国德累斯顿,1955年-1960年在德累斯顿艺术学院学习,1961年-1963年德国柏林艺术学院大师生。1989年纽伦堡艺术学院客座教授,1995年起任德累斯顿艺术学院教授,德国著名画家。

1955年,18岁的乌里克考入德累斯顿造型艺术学院,主要师从两位德累斯顿大画家汉斯·特·利希特(Hans Theo Richter)和马克斯·施维默(Max Schwimmer),并开始创作版画。这是乌里克绘画事业的真正开端。

编辑:黄亚琼