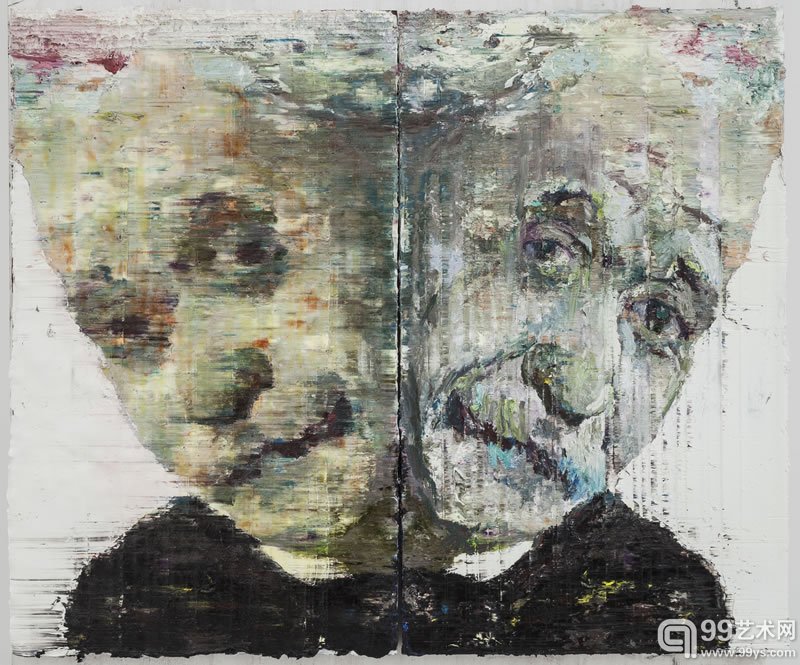

文倵 《爱因斯坦》100 x120cm 布面油画 2014

文倵 《爱因斯坦》100 x120cm 布面油画 2014

文倵 《爱因斯坦》 122 x122cm 布面油画 2014

文倵 《爱因斯坦》 122 x122cm 布面油画 2014

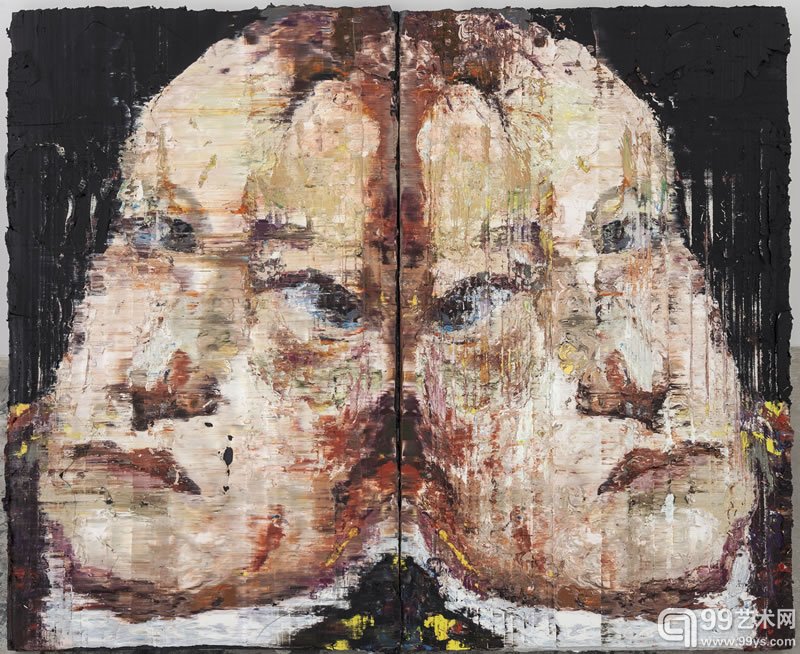

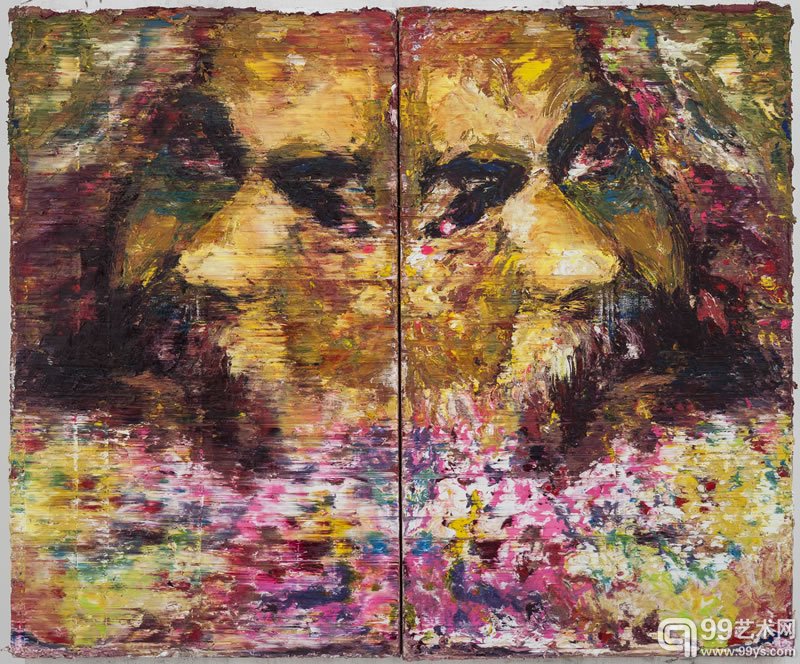

文倵 《黑格尔连体》100 x120cm 布面油画 2014

文倵 《黑格尔连体》100 x120cm 布面油画 2014

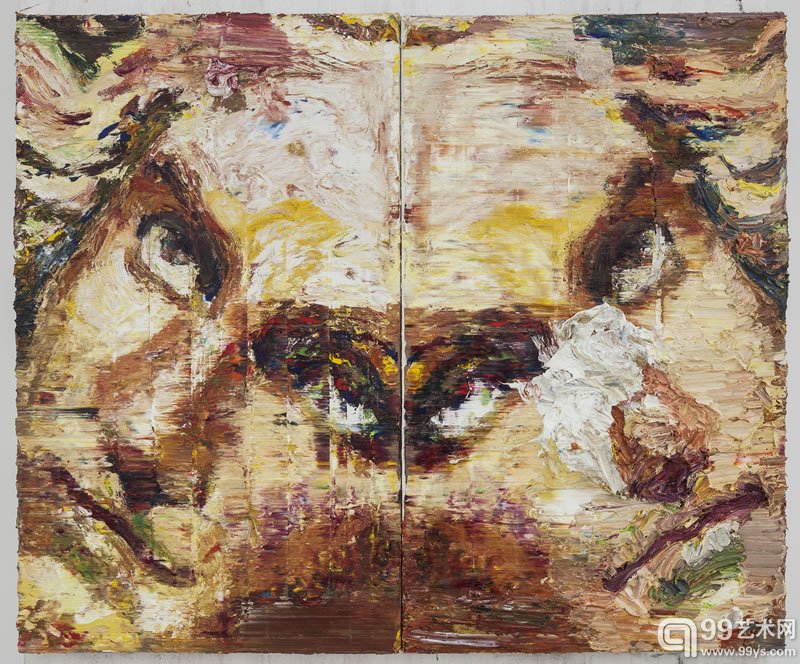

文倵 《贝多芬》100 x120cm 布面油画 2014

文倵 《贝多芬》100 x120cm 布面油画 2014

文倵 《基弗》100 x120cm 布面油画 2014

文倵 《基弗》100 x120cm 布面油画 2014

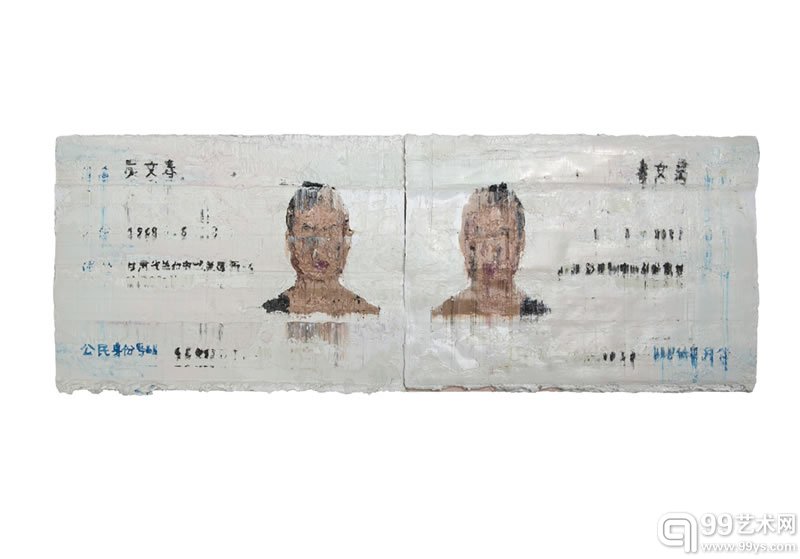

文倵 《身份证》 40x110cm 布面油画 2014

文倵 《身份证》 40x110cm 布面油画 2014

文倵 《屋顶》 230 x 200cm 布面油画 2014

文倵 《屋顶》 230 x 200cm 布面油画 2014

文倵 《马克思》100 x120cm 布面油画 2014

文倵 《马克思》100 x120cm 布面油画 2014

文倵工作室全景图

文倵工作室全景图

文倵 《自我解析》 128x192cm 布面油画 2013

文倵 《自我解析》 128x192cm 布面油画 2013

艺术家文倵

艺术家文倵

自我解析系列创作过程图1

自我解析系列创作过程图1

自我解析系列创作过程图3

自我解析系列创作过程图3

文倵最近创作的绘画给人以难忘的印象。他聚焦于绘画的物质与精神的辩证关系,通过对形象的解读与分解,以油画物质性(颜料)作为认知物像的载体,力图扩张绘画的内涵与外延。在文倵作品中,绘画不仅是符号的载体,而且还呈现物质的自在性。

当今,艺术家无不都在创作中寻找排他性的可能,因为排他性意味着其中发现一种与众不同的方法论,运用新的方法则预示着生成新的艺术语言。如同丰塔纳(Lucio Fontana)在平面绘画空间上的开创性,文倵受启于日常生活中的食物切割机,试图建立个人的艺术维度,他偶然发现了食物切割机的机械效应——人主观操作它能改变物质的形态,从整块食物被切割成标准化的片状,这种机器完全具有一种去个性化的强迫力量。当这种去个性化的机器被转移到绘画创作过程时,它顺即展现了艺术家在观念与语言上的独特个性。文倵充分发挥如何使用厚颜料创作,描绘的形象在画布上用厚颜色一层层画或叠加,形成了厚重的雕塑感,然后,他以自制的切割机把厚厚的雕塑感画面一层一层切割开来,不断改变绘画的物质形态。这种层层切割形象的过程,就是形象的移位,既在“破坏”形象的同时,又在“生成”新的形象。也就是说,这种绘画具有独特的辩证关系,既保留了绘画形式的手工性,又展示了机器切割的不确定形象。因此,文倵的新作无疑打开了新的绘画维度,从中揭示了人工与机器、形式与形状、生成与解构、设定与不确定之间的争斗和纠缠。

事实上,文倵把被自己覆盖的(绘画)想象断层剖开展示,让人看到绘画的新维度。如他所说,“自我解析系列作品,对我来说是我对过去绘画历程的反思。是把我的厚颜料油画用食物切割机一片一片的分解,试图把绘画完成后某个被覆盖的想象性断层解剖出来。这种方式,让我把过去已完成的绘画转变为二次解构的过程,它化解了作者和观众的想象力距离。”[ 文倵自述,未发表。] 这是一种以游戏方式对艺术的介入,即思维、身体与机器对绘画的干预,交织着塑造与解构的过程,这一过程让绘画不再是经典秩序的呈现,而是使它与外物的结合与冲突,以颠覆绘画固有的经验。虽然绘画的发展有其线性逻辑的视觉经验,但这些经验也往往构成了绘画创新的约束或牢笼。因此,正是在这个意义上,文倵采用非绘画的方式,以打破固有的艺术逻辑和经验为砝码,让绘画不再仅仅是平面意义上的形式,而是要彰显绘画具有空间和时间的雕塑感。也就是说,机器之于绘画,则改变了绘画空间、形式、语言、观念的意义。

值得注意的是,文倵绘画的重心在于解构塑形(plastic),而德语的“plastik”一词,蕴涵“雕塑”的塑造之意,具体指在绘画中与刻划或塑造人物或事物的形态。文倵把这种雕塑概念引入新的绘画方式,将之观念性地转换成“塑造”与“解塑造”的整体。这样使绘画从传统经验中挣脱出来,他以雕塑绘画的效果,冲破绘画的平面性,透过物质变化,向外延展,从而使作品在空间与时间上产生无限性,让绘画自身最终获得新的解释。无论是日常形象,还是历史图像,他主观剔除了与图像相关的语境,并使其转化成纯粹的视觉语言。一切图像经由他手绘与机器处理,宏伟和微观的图象被过滤和简化成纯粹视觉形式,看似没有鲜明批判的姿态,实质上却有非常理性的思考——以绘画/雕塑/装置的形式揭示形形色色的图像背后的象征符号——集体记忆、政治话语、社会阶层、流行时尚、日常生活、个人身份的轨迹。例如在作品《自我解析》(128 x192cm,亚麻布面油画,2013)中,文倵循用自己的观念与方法,画了一只盘中的海南鸡,由64张小画拼成一张大画,描绘了盘中之鸡,预示其任人宰割,恰与一层一层切割厚厚的油画颜料过程和效果相吻合。他主观使绘画的物质性发生变化和转移,最底层的油画颜色被(机器)切割成几近光滑的平面,依然能分辨鸡之形态。然而,画面上被(机器)切割下的一块一块颜色分布于一块一块小画布上,并没有布成鸡的形状,而是组成抽象的色块。其余被切割的油画颜色被自由堆积在一个麻袋上,组成了绘画/装置的整体结构。在《冲突》(80 x100cm,亚麻布面油画,2006)、《面对面》(60 x140cm 布面油画 2012)、《无题》(40 x 110cm,布面油画,2013)和《身份证》(40 x 110cm, 布面油画,2014)中,文倵在不同的厚厚油彩形象上切割下一层,将之移至另一画布上,形成了两个正反或对视的形象。显然,这是平面绘画的手工与机器切割的肌理之间的对比,其形象蕴涵了精确与偶然、技术与自然的关系,从而建构了一种超出想象的奇异视觉效果,并在现实与非现实之间找到某种精神本体。

除此之外,文倵还从事抽象绘画的创作,他把抽象绘画看作身体运动的产物,灵活把握住了色彩的结构、关系和形式,将纯粹色彩或不同色域进行流动性处理,呈现画面的韵律、结构和形式,这一切归结于他对整体与局部、强与弱、轻与重关系的熟练拿捏。尽现色彩挤压、划动和刀刮所形成的凹凸肌理及其雕塑感,如作品《无题》(100 x 90cm 亚麻布面油画,2014)、《屋顶》(230 x 200cm,亚麻布面油画,2014)和《彩虹》(布面油画,120 x 90cm,2014)等所呈现的丰富而微妙的变化,它们无疑表明:不仅反映了(艺术家)个人在创作中对绘画物质性的强调,而且也展现了其把控几近极简形式的能力。

文倵的作品并没有呈现什么主义的明确理论,但他要以最简单的方式发挥机器之功效,将其转移到绘画中,并让其颠覆绘画表现技巧及其秩序。虽然他所表现的是大多常见的形象,但其作品剔除了语境化成份,以再现其纯视觉意义。与此同时,文倵的作品通过手绘与机器的冲突暗喻了社会普遍价值观的混乱,进而直指当今社会与文化互相动摇的评价基准的根基。因此,文倵作品所彰显的操作性,显而易见地证明艺术生产就是一种思维方式。

编辑:黄亚琼