看博物馆固然是件赏心乐事,但如果遇到那种十年一贯制,一直不换展品的博物馆,也是一件令人沮丧的事。因此,博物馆里的临时展厅总是能够引起我兴趣的地方,因为那里的展品是会随时更换的,有时运气好,还能遇上几十年看不到的绝佳展品。我就曾在巴黎的奥赛遇到过“梵·高”大展,在马德里的普拉多遇到过“戈雅”大展,在马德里的索菲亚遇到过“波特罗”大展,在莫斯科遇到过“纪念卫国战争”回顾展,在丹麦遇到过“库尔贝”大展,在上海和挪威遇到过“蒙克”大展,在华盛顿遇到过“贝洛斯”大展,如果不是遇上这些机会,要把分散在各地的展品全部看完,恐怕要绕上地球一圈。

这次在巴塞罗那的加泰罗尼亚国家艺术博物馆里,临时展厅里也有一个个人画展,里面展出的是一位我全不熟悉的画家,是用水彩来画的北非风情,技巧极高。展厅里全部是我所不识的西班牙文,我只能读出这位画家的名字叫何塞·塔皮罗,这个名字就带有西班牙色彩,因为何塞在英语里就是约瑟(JOSEP),他是圣母玛丽亚的丈夫,基督的养父。这位塔皮罗先生在中国以前所有的美术史书中毫无记载,我对他一无所知,只能根据展览前的介绍上约略得知他生活在1836年到1913年,出生于西班牙,去过罗马、康士坦丁、巴黎和马德里,后来跟随一位画家来到摩洛哥的菲斯写生,他就此爱上了这个阳光明媚、风情万种的国家,曾先后几度去那里写生,甚至还在那里买了一所房子,长期住下。从展览上他的几幅黑白照片来看,这是一位留有小胡子的英俊绅士,有的照片上他正在摩洛哥的画室里为模特儿写生。从生活状况来看,他似乎还算富裕,雇得起模特儿,买得起房屋。在这里展出的,就是他在坦吉尔的写生,那是摩洛哥北部的一个海港城市,隔着地中海与西班牙相对。

提起摩洛哥,这可能是西班牙永远的痛,这个北非国家和那个老大帝国在过去千年的历史中恩怨交集,有着无数复杂的情结。

一般人大致会有两个概念:一是认为欧洲的国家强大,非洲的国家弱小,是欧洲国家到非洲去建立了殖民地;另一是认为欧洲全是基督教国家,只有亚洲和非洲才有伊斯兰教国家。然而西班牙的一段历史就会把这两个概念打得粉碎,实际情况恰恰相反。

西班牙虽然是位于欧洲,然而它却是面朝非洲,正对着突出于非洲的摩洛哥,只有一水之隔,片帆就能远渡,而和欧洲却隔着一道难以翻越的比利牛斯山脉。8世纪时的西班牙正处在西哥特人的统治之下,这些被称为是蛮族的北方人,突入了罗马,又占领了西班牙,然而政权并不巩固。

这时新兴的阿拉伯帝国正处在风起云涌之势,他们在统一了中东地区之后,挟其余勇,高举着弯刀,顺着东地中海的海岸线,一路向东向南,把原属于罗马帝国的北非地区诸国尽纳入其麾下。一支突击队又顺着北非的海岸线向西一路狂奔,一直打到非洲最西部的摩洛哥,建立了根据地。公元698年,一支由摩尔人组成的突击队由一位将军带领,北渡直布罗陀海峡,攻入了西班牙的领土,数年之后,整个西班牙都易帜,摩尔人在此成立了一个伊斯兰教的酋长国,把西班牙纳为自己的殖民地。这一如同楔子般插在基督教文化当中的政权就此一直存在了800年,直到1492年,才被刚刚组合起来的西班牙王国的军队光复。摩尔人发出最后一声叹息,退回了北非。

随之而来的是一个向美洲大征服大扩张的时代,一个强盛的西班牙帝国最终建立,摩洛哥人再也没有能找回到他们往昔的辉煌,却是成了西班牙的属国,要向他俯首称臣了。君臣位置的如此反复置换,使得摩洛哥和西班牙之间的关系反而从文化上非常亲密。一直到现在,西班牙还在摩洛哥留有一块飞地休斯,它的国土还在纵跨欧非两洲。西班牙不仅有着许多有色的非洲裔移民,而且一直对这个他们往昔的宗主国怀有浓烈的兴趣。

19世纪之后,随着探索大发现时代和殖民主义的扩张,欧洲对于东方世界的关注和好奇也日益加深。从文化上来说,他们已经厌倦了一直居住着的那个旧世界,即使不是殖民者而只是一名艺术家,也想外出去看看那些陌生的东方世界,于是埃及、伊拉克、波斯和土耳其都相继进入了画家们的题材,画东方成了一种时尚。无数的艺术家跟随在军队和传教士的后面,来到东方寻找新鲜的刺激,哪怕是安格尔也画过《土耳其浴女》,德拉克洛瓦的笔下也出现过摩洛哥的风情画。尽管摩洛哥是处于欧洲的西方,然而在文化上却被归于东方。

何塞·塔皮罗就是他们当中的一员,然而却是比他们走得远,待得长。他早期画过油画,有人物肖像也有风景,然而却是技艺平平,他的才气只有通过那些水色淋漓的水彩画才能表现出来。他深入了摩洛哥的乡村城市,把那里的异域风情画了出来,这些都是西班牙人希望看到却又是陌生的画面。他的这一批画作,以人物肖像为主,间有静物和风景,也夹有风情画。摩洛哥在18世纪初期还是一个封建的酋长国,还保留着许多北非特有的一些独特习俗,他们的服饰鲜艳,装潢繁褥,和中东地区纯白色衣着的阿拉伯人并不一样,因此也更加入画。

水彩是一种轻武器,小画种,原来是附属于地形图,以后演变而成为一个独立的画种,由于它的工具简单,便于携带,所以后来在英国大行其道。然而与油画相比,它毕竟是一种透明的颜料,在绘画上多是即时而就,讲求一种趁湿渲染、水色洇晕、轻薄明快的效果,一般都是用于风景的写生,画人物就比较困难。然而塔皮罗的笔下却几乎全是人物肖像,他用这种轻薄的材料画出了如同油画一般的效果。摩尔人中也有来自非洲的黑皮肤人,塔皮罗把这些人的肤色画得非常沉着,利用纸质上的粗糙肌理,反复水洗渲染,出现在纸上的皮肤感觉竟然有一种弹性和光泽。黑人的皮肤在强烈的光线下亮部不是暖色,而是呈一种冷色的蓝,他敏锐地注意到了这一点,在画上准确地画出了这种冷暖的转化。

塔皮罗的水彩画,着意于对形象和质感的表现,有时为了加强效果,会在透明的水彩中加以半透明的水粉颜料,来求得厚重的质感。然而这并没有影响到画面的透明和轻盈,他同时采取洗、擦、积、刮、染、加等技法,既注重人物的神态,又保持了衣物的质感,对笔触的松与紧、干与湿和效果处理上独到,在严格写形的基础上画得相当轻松,画面的效果竟然有如油画一般厚重。我很欣赏他的一幅《摩尔庭院》,在空敞的摩尔式庭院里,拱形的门廊下,正坐着一位盘膝的白衣人,画面很大,人画得很小,用色非常轻淡统一,然而虚实、疏密和干湿的关系都处理得很好,建筑物上还有一种肌理的质感,具有一种空灵的效果,富有典型的北非意境。

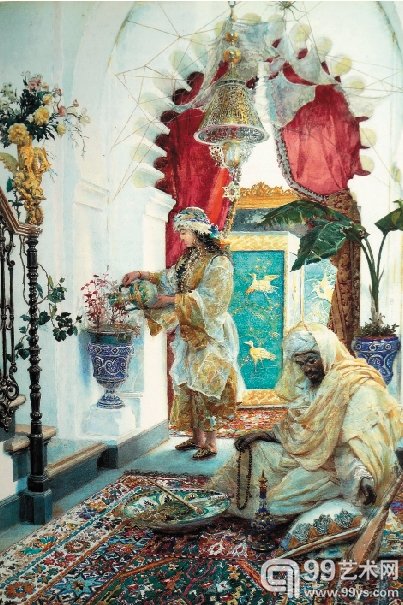

他的一些摩尔人物画,都被处理在典型的环境当中,既画出人,也画出人与周边环境的关系,是一种全景式的处理,这是非常难的,但非有此而不能体现出一种特有的文化来。用水彩来画人物固属不易,要用来画场面大的风情画就更加难。塔皮罗有几幅大幅的风情画,画面相当复杂,有好几个人物,还有环境和器具,都要按虚实不同的要求来完成。这些显然已经是他的创作画,画中的人物想必要根据模特儿来完成。然而人物的组合和整体的色调处理仍是艺术家匠心的一种考验。有一幅《塔皮索的流行商品》水彩画,因为画得细腻入微而又色调统一而被人盛赞。其实这种画在他的画展中多多,有幅《东方的艺术》,表现摩尔人家庭风情的画作,处于暗部逆光处的男人形象朦胧,若隐若现。而房间中的地毯却又色彩斑斓,与光洁明亮的白墙形成了对比。他用水色淋漓的画面来表达出一种东方的情韵。

塔皮罗的这批画作足可以和美国的水彩画家怀斯相媲美,他们的画共同表明:水彩也同样可以出大师。

编辑:孙毅