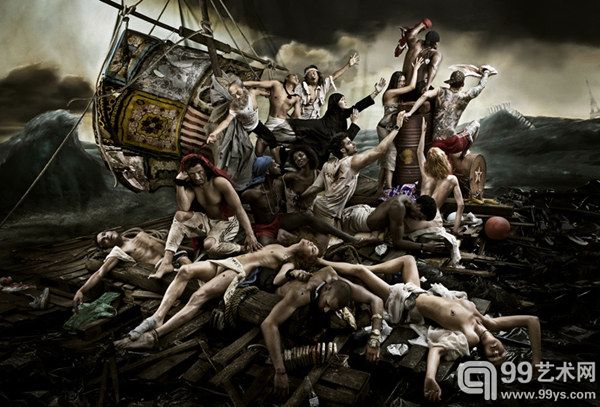

Metamorphose I, The Raft of illusions, Rancinan

上海永远是最摩登的城市,她会永远给你惊喜,在OCAT上海馆7月推出"Metamorphosis-Mirror"展览拉开了影像趋势的前奏,8月迎来蔡国强在黄浦江炸起了惊天“九级浪”,9月初Photo Shanghai博览会与王璜生策划的囊括了国内52位影像艺术家在民生现代美术馆的“中国当代摄影2009-2014”大展已经预示宏大的展览像重金属音乐的旋律一样注定要持续刺激我们的视觉神经,伴随着声势浩大最具国际范儿的“西岸艺术与设计博览会”在9月25日将艺博会节奏推向高潮,龙美术馆也在西岸馆与浦东馆分别重磅推出由徐振策划的“1199个人——龙美术馆收藏展”和由陈履生策划的“革命的时代:新中国建立65周年纪念特展”,喜玛拉雅美术馆也已在如此密集的艺术季推出了极具格调与差异性的展览——“新潮”当代玻璃艺术展与“摩登三部曲兰斯南&考德瑞尔特•中国展”,当然就在我们目不暇接的时候,我们也不能错过外滩美术馆“乌戈•罗迪纳:呼吸行走死亡”极致梦幻的戏剧感的展览体验,三言两语说不清楚,总之你不能错过任何一个场馆带给我们的精彩。

Chaos, The Feast of The Barbarians, Rancinan S

当"Trends in Contemporary Glass Art"遇到"The Trilogy Of The Moderns"

今天我将序曲第一章留给喜玛拉雅美术馆“新潮”当代玻璃艺术展与“摩登三部曲兰斯南&考德瑞尔特•中国展”,因为这两个展览在近期最具有代表性,也让我们看到一直被国内忽视的两个艺术方向。

“新潮”当代玻璃艺术展

展览现场

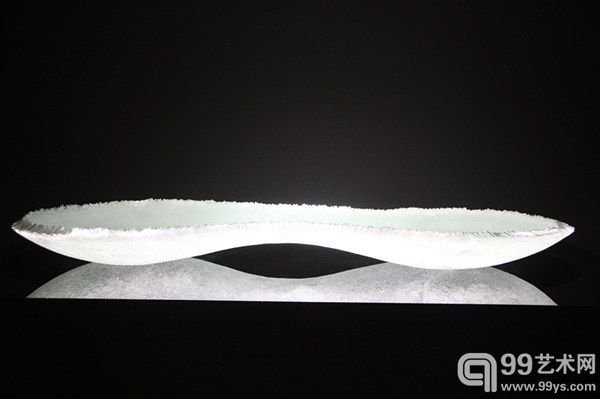

关于玻璃,我并不想简单的说公元前两千年左右,古埃及就已开始使用玻璃作为器皿。也不想重申玻璃作为镜面原材料,在诸如望远镜、显微镜的发明后开启了人类对于未知的探索。我想让大家看到的是自有记载以来,玻璃始终更多的作为一种媒材而存在,而转眼当下,玻璃如何摆脱其实用与功能性的限制,打破其传统造型与外观上的界限,如何在当代以更广阔的视角去呈现玻璃“匠人”纯粹的自我表达?也许“新潮”带来的八位世界顶尖玻璃艺术家的102件作品为此作答。

展览现场

这八位艺术家来自全球各地,以玻璃为创作媒介首选,在浇铸、雕刻、热熔、拉丝以及吹制等不同的玻璃制作工艺领域首屈一指。其中既有年轻有才视角独特的艺术新星,也不乏光学玻璃雕塑领域的传奇人物。

下面是关于艺术家及风格详尽的介绍,荷兰艺术家彼得•布雷莫斯 (Peter Bremers) 以他标志性的窑铸雕塑闻名,受启于其丰富的旅行经验,将从自然中吸取的灵感以作品方式归还于世界,“取之于自然,还之于世界”,《冰山与其他》和《峡谷与荒原》等系列作品均表达艺术家对地球的敬意。卢西奥•布巴克 (Lucio Bubacco)出生于玻璃之岛慕拉诺,他一生致力于其独有的艺术表现形式,将威尼斯传统的玻璃拉丝热塑工艺推至巅峰,表达华丽的、戏剧性的狂喜与庆祝。瓦茨拉夫•席格勒 (Václav Cigler)借用光的反射,通过透明玻璃探索内外空间的相互作用,并将其运用于都市空间与自然空间的作品中以此探究宇宙秩序的意义。理查德•朱利 (Richard Jolley)的作品中总包含着丰富的人体元素,以美国人的生活方式为主题,结合多种材质使作品呈现一种史诗般的美轮美奂。瓦茨拉夫•马查克 (Václav Machač)热衷于以马头为创作主题,作品除了具有美、和谐、自由与力量融合的魅力之外,还被赋予因某种失去而带来的痛苦情感。亚罗米尔•雷巴克 (Jaromír Rybák)称自己的创作为“缺乏纪律的创作”,他的作品在美丽与丑陋之间、光明与黑暗之间、和谐与动荡之间、天使与魔鬼之间以不同的形式来回变换。而这正是他看待世界的方式。他寻求揭露那些“完美虚假”的表象背后“残酷并令人不快”的真相。德国艺术家朱利叶斯•韦兰 (Julius Weiland)的作品是将大量实验室专用硼硅玻璃试管熔融后再创作。试管在熔融过程中移动、弯曲或变形,冷却后的作品虽然已经凝固定型,但仍呈现出一种活泼的外观结构,光的照射赋予它们生命,这样的试管作品如今已成为朱利叶斯作品的标志性特征。威廉•莫里斯 (William Morris)被公认为全球最具天赋、最大胆的玻璃艺术家之一。他的作品试图在人类历史的考古纪录上再添一笔,其创作灵感来源于古代文明、史前洞穴壁画和殡葬仪式,威廉试图通过其艺术作品唤起人们对遥远时代的追溯。

也许只有当我们面对极致的玻璃艺术品时才能被震撼和感动。

摩登三部曲兰斯南&考德瑞尔特•中国展

Wonderful World, On the way back from Disneyland, Rancinan

看这个展览前,要知道摄影师杰拉德•兰斯南(Gérard Rancinan)和作家卡洛琳•考德瑞尔特(Caroline Gaudriault)相识15年,而共同打造“摩登三部曲”就用了7年,以混搭的艺术表达呈现当代社会的嬗变与激荡。2009年,“摩登三部曲”在巴黎东京艺术宫首展,随后在全球各大美术馆举行了多次巡展。在中法建交50周年之际,“摩登三部曲”首次登入中国大陆,来到上海喜玛拉雅美术馆。此次展览展出的作品包括近40幅大型摄影和一系列竖轴长卷文本,以充满个性的表达营造一段诗意的知性之旅。

借助于摄影和文字,兰斯南和考德瑞尔特试图建立起一种对话,探讨这个本就在不断自我探寻、自我发现的世界。本次在喜玛拉雅美术馆的展览以摩登三部曲为题,分「蜕变、假设和美好世界」三个部分,表达对动荡社会的想法,正如兰思南所讲:作为人类演变的见证者,我希望透过我的摄影作品向观众呈现社会现状。

三个部分巧妙地将当代艺术表达与古典艺术(席里柯、德拉克罗瓦、达芬奇、马蒂斯等大师)联系起来。第一部分 “蜕变”灵感源于人类神话,向当代人发出超越时间的诘问,借用席里柯的经典之作“梅杜莎之筏”的构图及其寻找生命乐土之意味,艺术家以此暗喻当今世界人口迁徙流动之现状。在第二部分“假设”中,两位艺术家将目光从古典艺术转向“断裂”的摩登时代中,这一概念常被视作世界、尤其是西方世界的突出特征之一。“假设”对当代语境下全球各大文明所面临的威胁、以及语言可能消亡的风险进行了反思。第三部分“美好世界”无处不洋溢着夸张与戏谑。米奇、梦露、蝙蝠侠、安迪•沃霍尔、美元等元素在此系列作品中重复再现,在这个幼稚化得甚至带几分迷幻色彩的世界中,狂欢似乎才是王道。

融摄影、文本于一体,两位艺术家透过作品分享自己在全球化语境里对生态、人权、自由和快餐文化等方面的担忧、思考和反省。他们也希望借此视觉盛宴,引起观者的关注与反思。

结束语

Locio Bubacco 但丁的渡舟 2013,Flame-worked glass, Photo Credit:Norbert Heyl

编辑:韩春阳