笔墨巅峰

傅抱石《毛泽东〈到韶山〉诗意图》 基本是写实性的,近似焦点式满构图,其色调、墨调及亮度的定音、定位,迥然有别于往日的作风。全图墨、色交融,满目青山,树木葱茏,以低调的偏银灰墨色、淡赭和淡绿调性,造足了和暖温馨摇篮的气氛,如同呈现出一部交响乐的主题。而且,在冲和恰静的主调中,蕴涵着丰富的层次,除了几处大块留白外,傅抱石在大面积渲染的同时,注重色与墨的轻重与厚薄的处理度,屋宇、远山、松林无不整而透、透而松、松而翠,浑厚处顿生微妙与空灵。

为了表现新气象,傅抱石运用了韶山写生中的绘画语言,淡雅的青绿色下孕育着勃勃生机,描绘出一幅欣欣向荣的山区美景,小溪、梯田、农舍、学校、牌楼以及机关、招待所、毛泽东故居,生动地呈现出“日月换新天”为主题。比较而言,或许有了数次的实践经验,傅抱石的创作韶山图景显然已经成熟。无疑,《毛泽东〈到韶山〉诗意图》是傅抱石韶山诗意系列中一件的佳作,从浅浅的溪水、绿色的耕田到远景的韶峰都由实景写生而来。画家将这平凡的景色纳入自己的视线,运用自己的笔墨技巧,赋与了作品以感情的色彩。如用浓墨写出枝叶纷披的近景,以淡青和草绿渲染的农田,乃至淡墨挥写的青山如黛的近景,郁郁苍苍,层层叠叠为画面增添了无穷的抒情气韵。特别是荷锄行走阡陌的农夫,似画龙点睛,充分营造出“喜看稻菽千重浪,遍地英雄下夕烟”的意境。

曾经关注过西方美术的傅抱石在对景写生中力图表现直观视觉感受,适当吸收“西画元素”,在着重写实表现时融入了“西画因素”,以弥补传统中国画的若干不足,构造出了开阔的物理空间,在构图、敷色方面以崭新的、地道的笔墨形式,完成了对自然景物形与神、光与影、色与墨、虚与实、质与文的高度融合,从而最大程度上拓展了观众的心理空间。尤其就视觉心理而言,图中那些体会入微的茂密景象充溢着清新的生活气息,大大加强了视觉经验的亲切感,拉近了绘画与生活的距离,也实现了特定题材的政治内涵。显然,这种表现方法比其他画家的画作更胜一筹,也令他人望尘莫及。“我们知道,笔墨原是受制约(发展)于表现形式的,而表现形式又从属(服务)于主题内容,几千年来中国绘画优秀传统的继承和发展不正是这样的么?”“笔墨当随时代”,在傅抱石手下已不再是一句空泛的口号。

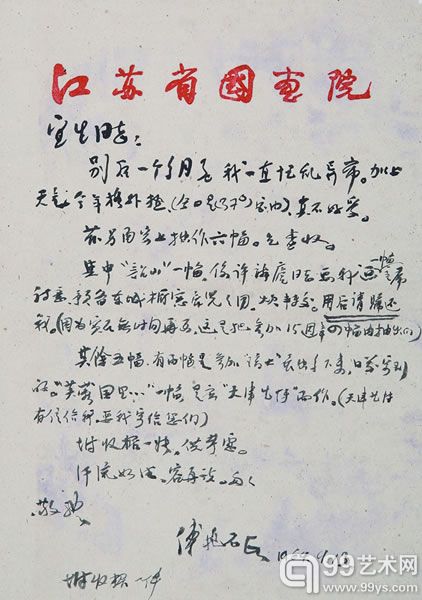

傅抱石致田宜生书信

在完成一系列毛泽东诗意画后的9月13日,傅抱石致信北京荣宝斋经营负责人田宜生:

别后一个多月了,我一直忙乱异常,加上天气格外热(今日是37℃,室内),真不好受。兹另函寄上拙作六幅,乞查收。其中《韶山》一幅,系许麟庐同志要我画一幅主席诗意,预备东城橱窗展览之用,烦转交,用后请归还我。(因为实在无时间再画,这是把参加15周年四幅内抽出的。)。其余五幅,有两幅是参加“瑞士”展出多下来,日前寄到的。《芙蓉国里尽朝晖》一幅是应天津艺博而作(天津艺博有信给我,要我寄给您们)。

笔者通过研究发现,傅抱石所作的毛泽东诗意画通常不会赠送他人,并结合南京博物院所藏傅抱石作品,可以大胆地推测,其致田宜生信中所言的《韶山》极有可能就是这件《毛泽东〈七律·到韶山〉诗意图》,因为其尺幅、用印等情况都与展览所用毛泽东诗意画的格局完全一致。至于为何流传于社会,也许就是最后未能归还所致,这在当时应该是一件较为普通的事情。

编辑:陈荷梅