刘炜《自画像》170x130cm 布面油画1992年签名:刘炜1992.1

展览:1992年 方力钧·刘炜作品展;北京艺术博物馆/北京

当代艺术,作为一种社会存在,在今天已经完全超然于视觉层面的单纯形式观照,而是复杂社会构架中,多种问题域综合作用下的结果。于是,艺术的造像方式从对纯粹视觉艺术性的相对迷恋逐渐转向更为深刻的社会思考。因此,在当代艺术的现实语境中,只有那些能够在艺术生产中贯以政治议题、社会认知、经济刺激、文化考量的艺术家才能显示其真正的艺术品质。尽管这些品质在如今无以复加的商业社会形态中几近消失殆尽,刘炜的艺术创作却始终恪守着一个艺术家,一个知识分子的历史使命。在他的作品中,我们得以从艺术家精心设置的视觉线索中“考证”出一种腐朽的“风景”。

“腐朽”,不仅是指刘炜的画面往往脱胎成能够引发直观刺激的、“肉乎乎”的随意堆砌,更在于其意图指涉出社会的凌乱与腐化。“风景”则超出传统意义上狭义自然风景的定义,而是蔓延成“景观”的代名词,以艺术作品中的具象人物、叙事,甚至是抽象艺术、超现实主义等一切可能性的面貌投射出所在社会的内涵指向与文化症候。因此,在刘炜的绘画作品中,统摄着形式语言与内在意求的双向格局。

艺术家刘炜

玩·世

历史总会在不经意间开个小小的玩笑。1989年,当一场更为浩大的政治运动风起云涌时,艺术界那轰动一时的“八五新潮”变得相形见绌。以摆脱艺术意识形态化为核心诉求的现代艺术运动,其作为思想内核的自由主义在八九的政治运动中被推崇至极,同时也被极度压制。“八五新潮”随之的黯然消逝,不免令人频生世事无常,来去匆匆的感叹。

时代的主角,降落在当时刚刚从美术学院毕业,后来被称作“新生代”的年轻画家身上——刘小东、喻红、张培力、韦蓉、宋永红、赵半狄、岳敏君、方力钧……。其中,大多数人在当今已经成为夯顶中国艺术界的标志性人物。他们的出场预示着中国艺术“后八九”时代的到来。

刘炜,正是在此时被卷入历史的风潮,在当时批评家的理论框架中,被公认为“玩世现实主义”的开创者之一。彼时许多西方批评家的眼中,“玩世现实主义”与“政治波普”共同构成了九十年代的中国前卫艺术。

最早提出“玩世现实主义”这一概念的是有中国现代艺术教父之称的栗宪庭,首次出现于他在香港中文大学刊物《二十一世纪》1992年2月号上发表的文章《当代艺术中的无聊感——玩世现实主义潮流析》中。其时,栗宪庭已经目睹过刘炜的作品风貌,并将其与方力钧作为这一艺术风尚的最典型代表一并极力推崇。一个月后,“方力钧、刘炜画展”在北京艺术博物馆开幕,这是“玩世现实主义”在大陆的首次正式面世。栗宪庭在展览前言中对这一概念做出明确解释:“我称88、89年后出现、并以北京为主要聚焦点的新现实主义潮流为玩世现实主义,玩世与英文Cynical同义,取其讥诮的、冷嘲的、冷眼看待现实和人生的含义。它具有反叛80年代现代主义思潮的新的文化倾向。”

与“八五新潮”运动的参与主体不同,后八九的这代艺术家没有十年文革浩劫的切肤经历,没有西方外来文化和自由主义思潮的强烈刺激,因此难以生发出厚重的历史责任感和锐意变革的使命感。他们在自认无从改变的无聊生活和庸常现实面前,肆意建构着自己的堕落、冷漠、无奈、讥讽,甚至泼皮。前辈们揭竿而起的最终流产让他们意识到社会的转型永远无法在艺术的界域内得到救赎,与其如此还不如关注一下周遭那些形而下的个体生存状态。

电影《阳光灿烂的日子》剧照

1965年,刘炜出生于北京,在军区大院中长大,他于懵懂中感受着文革和改革开放大潮中人们莫名的疯狂和沸腾。刘炜的年少生活会让人想起《阳光灿烂的日子》里的马小军,那是一个少年们恣意妄为,连在大街小巷中骑车拍砖,不良斗殴都要被冠以英雄主义的热血时代。1989年,由于当年的政治事件,使得大批大学毕业生无从落实就业,当年从中央美术学院版画系毕业的刘炜也无从幸免。于是,他选择回家做一个职业画家,并在1994年成为入住宋庄的第一批“村民”。

说起“玩”,刘炜当之无愧。在他身上,自然地融合了老北京人讲究而“随意”的生活态度,军属大院倔强少年的“癖性”和文艺青年激进的前卫思想,并被发挥得淋漓尽致。爱玩摇滚,爱收藏老玩意儿,爱摆弄些花草,爱养狗,爱烟嗜酒,爱玩宝丽来……,从中你能切实感受到一种无法被栽培的,天然的“玩世”性格,一如他在绘画中一贯秉持的毫不做作、直白率性和肆意纵情。这种“无所谓却有所为的脾性”正是刘炜在“玩世现实主义”艺术中所向披靡的源头所在。

溃烂之处 艳若桃李

栗宪庭称赞刘炜是“才情画家”,更借用鲁迅先生的“溃烂之处,艳若桃李”赠予他的艺术。刘炜的绘画就像在华美、令人垂涎的饕餮盛宴中爬满了虫子,振聋发聩却是艺术家在画笔间的真诚游走。长久以来,刘炜一直津津乐道于富有个人化特征的笔触和颠覆观者惯常的视觉审美,通过腐烂气息的画面意象,表达他对于这个嘈杂、浮躁、毫无意义时代的恶毒嘲讽。这讽刺适用于他人,也关乎于自己。

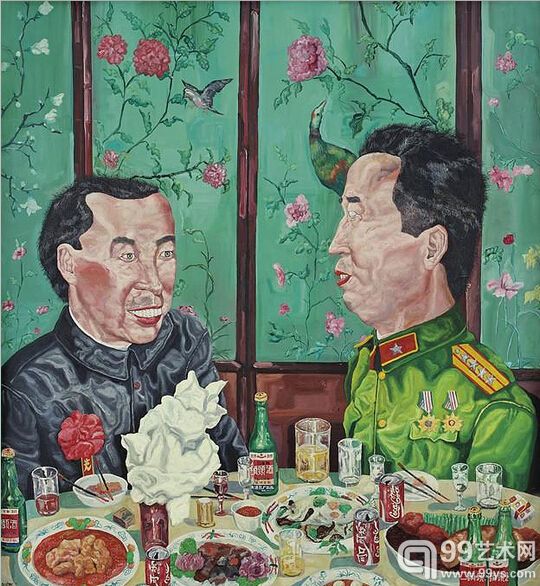

刘炜《革命家庭系列:晚宴》1992年 布面油画183x163cm

索性的是,这恰恰契合了中国社会自改革开放以来的混乱状态和生存情绪。九十年代初,推动刘炜进入历史前沿,并在当时步入国际艺术视野的,是他的早期作品——“革命大家庭”系列。在该系列作品中,刘炜将身边最为亲近的家人、朋友作为主角,并将画面往往设置于含有革命情景的特定情境当中。此时的刘炜,在作品中通过略带表现意味的写实主义手法,阐发出对于一个原有价值崩塌的“失控”社会的无可奈何。可以说,“革命大家庭”是刘炜对于太严肃、太复杂世界开的第一个“玩笑”。

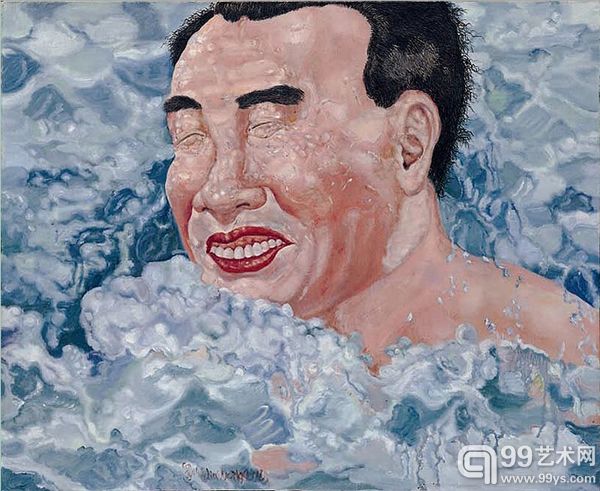

刘炜《游泳》1993年 布面油画50x60cm

93年开始的“游泳系列”就技法层面而言,是“革命大家庭”系列的延续。漂浮在水中的人物享受着改革开放大潮带来的幸福生活,脸上露出完满的真心笑容。此前绘画中的军人和伟人形象退隐,而浮现出裸露的色情因素。

到90年代中期,刘炜逐渐开始远离“玩世现实主义”的既有界定,在偏于政治、色情的意求之外寻求更为刺激的绘画质感。流动、细碎笔触的任意涂抹,给人一种粘稠溃烂的直观感受,却能够从中找到复杂而细腻的层次与肌理。刘炜在这种富于“手性”的技术探索中享受着自得其乐的放纵与糜烂。这一面貌的呈现一直延续到九十年代末“你喜欢肉?”系列和以“禁止吸烟”、“你喜欢我么?”等主题作品中。可以说,这是刘炜艺术创作的第二阶段。

刘炜《你喜欢我吗?》1996年 布面油画30x40cm

“你喜欢肉?”系列作品的国际性发布,是在1995年刘炜参加的第二次威尼斯双年展上。随后创作的“禁止吸烟”和“你喜欢我么?”系列,在人物形象的构造方面十分相仿。肿胀发福、弱眉小眼的男人在“禁止吸烟”的画面中或以模糊化的全身像形式出现,或出落成半身像的样子,甚至偶尔还与风景、花草并置在一起。画面中还夹杂着黑色小骷髅头和“No Smoking”的文字符号,刘炜似乎是在借“吸烟”说事儿——那些人们明知后果,却无从克制的行为背后,是欲望的操纵。而在“你喜欢我么?”系列中,男人的皮肤呈现出带有艳俗气息的肉粉色,时而呲牙大笑,时而抿嘴微笑,当他与周围盛开的花朵,以及时而出现的男女人体出现的时候,往往会引发人们纸醉金迷般的幻想。不同的是,“禁止吸烟”系列中男人形象的笔迹更加抽象和偏于氤氲写意。

刘炜《禁止吸烟》1998年 布面油画150x120cm

1997年,刘炜的“无题”系列开启。说起“无题”,一方面是由于所刻画的人物并不如以往那么突出、刺激,而是完全成为画面组成的一部分,同时也预示着刘炜在绘画媒介方面漫无目的的随意尝试:在不规则的纸上、玻璃上、木条画框等多种媒介上加以笔墨,无视所谓的既定画面限制。1999年开始的“我是谁?”则刻意远离此前厚重的颜料堆砌,而是转向画面比较稀薄的质感,被稀释过多的颜料产生出流淌的效果。至此,刘炜笔下“烂乎乎”的画面开始具有全新的传达方式,此为刘炜艺术变迁的第三阶段。

刘炜《无题》1997年 纸上综合材料60x60cm

2005年之后,令人意想不到的是,刘炜回归到具有中国传统绘画情怀的纸上创作。他在版画拓印的基础上,于相同拓印的宣纸上运用书法、铅笔、毛笔、水墨等综合手段,以中国传统山水的面貌来解读、澄怀自己眼中的风景。这是刘炜近来在其固有风格上“出走”最远的一次,当然亦不失为一次在当代与传统之间彼此联结的全新实验。

刘炜《我是谁?》1999年 布面油画150x130cm

与那些在艺术上一再延续、复制自己特有符号的同代艺术家不同,刘炜是个对于“重复”感到窒息的“偏执狂”。他常说“我不能忍受重复,一批东西做完,我以后就永远不会做一样的”。纵然风格不断拓新、更迭,越来越使批评家们难以将其归纳于一个固定的理论图景中去,更要冒市场辨识度减弱的巨大风险,然而刘炜一变再变,从画面意象,到绘画体裁,再到内在结构,不变的是他对于真实现实的个人化体验及其内在的个中感受。或许,这才是艺术最为本色的生命力所在。

英雄主义的消解与“我”的存在——《革命大家庭》系列作品

今天,当我们重新审视刘炜三十多年艺术创作历程的时候,必然要再次回到他最早、并且存世量异常稀少的“革命大家庭”系列作品。这不仅缘于该系列作品成就了刘炜从一位初出茅庐的美院毕业生到国内外知名青年艺术家的华丽转身,更在于作为中国社会转型的视觉化产物,这些作品中戏谑夸张的肖像绘本与方力钧的光头形象一并载入史册,确立了“玩世现实主义”在中国当代艺术史叙述中的重要地位。

刘炜《兄弟》1990年 布面油画104x85cm

在“革命大家庭”系列作品中,刘炜以完整的个人家族史为线索,将真实生活中的父亲、母亲、兄妹、自己以及其他亲友植入到画面当中,并通过“婚姻”、“生子”、“工作”等家庭的重要节点事件与日常活动串联起来,呈现出中国家庭最为传统的编年史叙述体。特别值得注意的是,刘炜的家庭建构乃是基于一种“革命”基因的输入。父母的军人身份使得这一家无疑有着国家利益至上和崇尚个人英雄主义的价值取向。而唯独刘炜,对此不以为然,甚至有着某种本能的反感。

刘炜《革命军人——爹爹在朱德像前》1991年 布面油画100x100cm

在该系列作品中,刘炜一再颠覆了官方权力与审美观念支配之下正义凛然、英姿飒爽的军人形象,而以细碎不规则的笔触将其扭曲变形为失魂丑陋的滑稽样态。他将人物的生活状态记录下来,通过将国家领袖形象作为画面背景等方式,传达出对于社会既有权威的嘲讽和对于“崇高”价值标准的嗤之以鼻。在《革命家庭:爹爹在朱德像面前》中,胸前戴满军功章的父亲站在国家领袖本应庄严、肃穆的画像面前,却丝毫无法如以往人们在传颂革命家史时常常拿出的肖像画或者照片一样,传达出一丝值得炫耀的感觉。刘炜在此所要表达的是一种与以往沉重气息完全不同的视觉效应,题点出时空变迁下的价值错置。同样,在该系列的经典之作《革命家庭:夜宴》中,身着军装的父亲正在和官僚仪态的领导享用晚宴,桌上的“红星”二锅头和可口可乐,见证着中国在那个时代可笑的“中西合璧”和改革开放之初官僚体系与经济利益的最初“联体”。正如张颂仁在《后八九中国艺新》前言中,谈论刘炜的《革命家庭》系列作品论道:“刘炜从一种被他称作‘新的褒渎’去暴露和处理那些在传统上被认为是神圣的事件”。

刘炜《自画像》局部一

当西方艺术市场需求正在转向中国当代艺术时,在西方人看来,这类艺术的出现意味着中国在文化和思想上的绝对专制正在解冻,这刚好契合了西方在冷战或后冷战时期对于政治和意识形态文化策略的独特趣味。显然,意识形态控制下固有的“英雄主义”正在刘炜的“革命大家庭”系列中消解。重要的是,这种消解独具个体性。与方力钧百无聊赖打哈欠的光头男人形象、杨少斌笔下丑陋、没有教养,令人倍感滑稽的警察,乃至岳敏君在与政治相关的作品中做出的戏谑化处理不同,刘炜的消解来自家人,或者从实质上说来自“本体”。因此,无从改变的家庭属性让当时刘炜的反叛心理和调侃态度,显得倍加有力与果敢。

与国家权力意志的淡化相平行的,是个人存在感的凸显,其一方面本有地体现于刘炜在“革命大家庭”系列作品无处不在的“玩笑”之上,同时也更直观地铺陈于他的自画像中。

刘炜《自画像》局部二

1992年创作的《自画像》是“革命大家庭”中最为重要的作品之一,也是艺术家迄今为止列唯一一幅单体的自画像。在刘炜长达二十多年艺术生涯过程中,出现自我形象的作品为数寥寥,只有这幅曾经参加“方力钧、刘炜画展”的自画像具有明确清晰的形象。画中的艺术家正蹲在家中卫生间的马桶上。平和、放松、悠然的神情,有些羞涩,又不乏乖戾,与该系列其他作品中大多要呈现出来的政治挑逗拉开距离。同时,与此后创作的具有个人形象暗示的其他作品不同,在这幅早期至关重要的自画像中,艺术家还未经历人生的种种沧桑,更无从谈及后来艺术创作中那迷茫、彷徨、腐化的情绪。此时的刘炜即使有着对于革命家庭“红色氛围”的反感、无畏和“爱谁谁”的泼皮态度,但毕竟初入社会。

因此,这幅自画像恰恰是对那个青涩、懵懂却有些顽劣、天真的艺术家的记录。正是画中的这个刘炜见证了九十年代中国社会的种种变迁和原有价值观念的瞬间崩塌,从而衍生并孕育出“玩世现实主义”的视觉文本。最终,也是从这个刘炜出发,成就了极具其个人标识性的“腐朽的风景”。

编辑:陈荷梅