【对话】戴光郁:十年,我刻意和艺术圈保持一种距离

0条评论

2014-11-12 13:38:58 来源:99艺术网 作者:戴光郁,徐家玲

“失禁”行为,2005年,北京798

时间:2014年4月

地点:798树下画廊

十年,我刻意和艺术圈保持一种距离

徐:从2003年开始你在北京生活了十年,这十年无论是中国当代艺术还是中国社会都发生了翻天覆地的变化,对你而言,这十年几乎是一种“隐居”的十年,因为这些变化似乎都和你没有多大关系。

戴:十年,对于人生是一个十分有意义的段落。自古有“十年磨一剑”之说,仿佛十年既意味着某一段落的终结,又意味着某一阶段的开始。而这十年对于我而言,是一种刻意的“设计”。因为,2003年从成都移居北京之时我有一种预感,中国当代艺术从之前的反体制、反学院教育的表达开始有一种根本性的变化。2003年前后的中国,大大小小的院校开始建立艺术学院或艺术系,而之前反体制和反学院派教育的艺术家在这个时候却纷纷谋求进入体制和学院。这时,一些很前卫的艺术家以进入体制和院校教学为首要任务。另一方面,2003年中国艺术市场的成型初见端倪。而我对"市场"保有一种警觉,因为在中国,社会的文化启蒙尚未得到彻底释放的情况下,艺术市场的迅速兴起有可能使商业与政治形成一种合谋关系,这样一来,资本的进入对学术干预造成的伤害,或许更带遮蔽性。这一点,在我到了北京之后感受尤甚,于是,我选择了一种相对迂回的艺术路径--隐居状态,和艺术圈刻意保持一种距离。这可以让我沉静下来思考一些严肃的问题。

徐:也就是说,来北京之后作为一个先锋独立的艺术家一方面你在和体制保持距离,另一方面你也在警惕消费主义的到来,这其实也是在为你个体的独立争取空间。

戴:这种争取和我过去对于艺术思考和追求是一致的。“吾道一以贯之”,我没有改变初心。这也是我感到骄傲的地方。说起这种半隐居的状态,如果是在以前似乎会遭到耻笑,这个社会好像没有“隐”的可能,也不允许有这种可能。

徐:大多数人谈起隐居还会用老生常谈的评价说这是一种消极的、回避的、不入潮流的选择。

戴:对。

徐:我记得第一次见到你就和你聊起隐居这个话题,但是在我看来,隐居也是中国文人自古以来争取个体独立性的一种方式和手段,他至少保持了一种不合作,不合作就是一种内心的反抗。

戴:“不合作”对于当代艺术而言是非常重要的。不合作并非是要为自己的艺术刻意寻找一种姿态。事实上古往今来对不合作方式的认识,从来是一种独立精神的高扬。在历代,作为文人隐士只会受到敬重,无论是民间还是皇权阶层,它是一种传统观念。我想,这其实是对独立人格的尊重。

徐:这十年,其实如你所说是一种半隐居,在读书思考,另一方面是不是也在注意中国当代艺术的变化。

戴:的确。我所说的隐居其实也是基于对传统隐逸思想研究而言的,而不是真正意义上的要做一名所谓的当代隐士。我研究隐逸思想是想找到传统和当代的一种文化链接点,这是精神层面的东西。传统文化如何在当代延续?在我看来,没有文化根基的当代艺术无法行之久远。我这十年的状态,这十年的思考,说到底是在追问今天的艺术如何持续。

徐:这些年,不断被提起的一个问题就是文化断裂,其实我也是有这方面的思考,如何凭借个体的力量去衔接传统以推进当下。

戴:我是相信个体力量的。如果在以前,我也会觉得这样的观点可笑。但是现在看来,这是值得反思的。“五四”以来,我们经历了各种激进的运动,由此引发多次社会激荡和变迁。革命的激进方式究竟留下了什么遗产?显而易见,“五四”以降,历次激进的革命运动并没有让我们的社会变得更文明,也没有让我们的社会迈向民主。反倒是给今天的社会遗留太多的问题。社会无序,道德沦丧,今天的问题,似乎已经无法用“礼崩乐坏”来形容了。这很悲哀,社会沉沦已无可救药。艺术也是如此,一波又一波的群体运动究竟解决了什么问题?值得反思。我想,艺术语言的推进,最终还是要落实到个体创作之上。只有富于创造性的个体,才会推动,并形成当代文化景观的盛况。

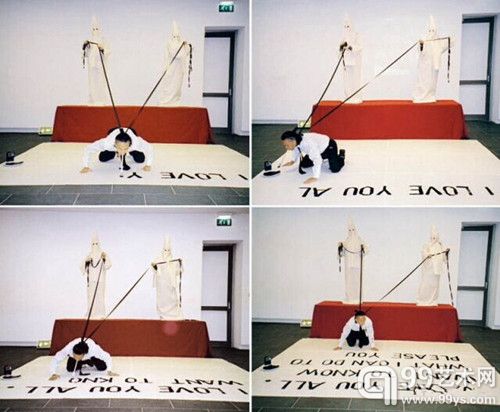

“犬儒主义的新问题”行为,2006年,英国

徐:一个时代文化的高度与阔度其实就是由某些具体的个体建立的,它无法依托集体的意志和运动来实现。

戴:个体力量和天赋是不容抹杀的,而具备这种能量的人又必须对文化和社会赋有某种担当。

徐:你能意识到自己具备这种天赋能量而不去履行这种担当的职责也是对天赋的一种辜负。释放个体的能量所以也是某种担当,但这不是一种保守的精英主义或是个体中心论,我觉得这是相对于中国数次的集体运动而言的,因为这些运动在很大程度上没有尊重个体,反而是阻碍了个体甚至抹杀了无数个体的文化创造力,最终让这个社会成为一个集体平庸的状态。

戴:是的。我觉得更明确的说,是强调个体的文化担当。文化不是依靠政府或行政单位的计划去推行而得以实现。它应该是基于尊重无数个体创造力前提下而形成的。

徐:一个健康的社会是用法制来保障个体的自由和独立。

“海市蜃楼”行为,2003年,成都

戴:所以回到隐逸思想的话题,我发现,古代许多隐士恰恰是具有文化担当的知识精英。他们无法认同当时的体制而刻意保持一种距离,以不合作方式维护自己的文化状态。在争取来的独立空间和个体自由中保全了自己的才华。他们没有被随波逐流的时代所消费,更没有与邪恶势力、权贵阶层合谋。他们的才华也许不被当时认可,但他们对后世的影响和贡献却是巨大的,比如后世文人们对陶渊明的推崇。我想,有时候对文化发展的推波助澜是需要有隔代知音的。

徐:所以这十年在书斋的思考也是相对独立的来审视今天社会的变化,包括审视中国当代艺术的变化,你更像一个旁观者,但是这样的状态是否会影响到你个人的艺术创作,会让你的艺术创作发生某种改变吗?

戴:我想在价值观上不会有什么改变,但是在具体的语言表达上会有一些变化。这是因为,在十年当中,我在重新认识传统的反思中,对传统文化有了新的认识。的确,这十年半隐的生活状态让我有时间对传统文化做一个深入的思考。

徐:这是一个现下很多人也在讨论的问题。

戴:最近和朋友聊到这个问题,我总是自嘲,说这是“倒退”。

上世纪90年代我在成都策划行为艺术活动,老强调公共空间的参与性对当代文化介入改变社会意义非凡。这成为成都前卫的特征。即使从传统艺术资源挪用方面,也明确无误地要有公共性互动关系。而我早期的绘画其实也是在寻求这类元素——把传统文化和当代艺术语言上的连带关系推到公共交流可以接受的平台展开。但是今天,我在重新审视传统的当下意义时,认识上和我二十年前已经有了很大不同。没错,关注传统语言的当代链接从来是我的创作线索。在传统中寻找当代的人文精神价值和衔接点一直是我努力寻求的。年轻时,或许对传统的认识比较表面,更多的只是在形式上做一种翻新。现在我更多是要身体力行去体验传统,一定是要以个体方式。探赜索隐只能在清净澄怀状态之下。比如我这十年相对来说的隐居状态,就是对“闭户读书”这一传统文人生活方式的体验。我觉得要认识传统文化不光是要说到,还要身体力行地做到。这也是在践行王阳明所说的“知行合一”。

徐:其实我们对传统的反思,对现代性的讨论以及对西方文化的讨论,有时我觉得目前更多的还在一个二元对立的框架下进行的。我们似乎缺乏一种和解精神,和传统和解,和西方和解,和自身和解,没有这种和解我们就无法公允的去讨论这些问题,那么我们讨论所得出的结论也会多多少少出现偏颇,那么这样的讨论或者争辩都会缺失建设性意义。

戴:所以我们必须超越于这些讨论框架,强调个体独立精神。从独立的个体这一角度去审视传统和西方,可能会好一些。今天所说的“个体”,相对于以往,其开放性更强。这也是在不断接受和理解西方文化中的个体与自由关系里,获得的新解。我们在身份与个人定位上其实更加国际化,这是当代文化的特点。那么一来,我们身上自会具备某种文化抗体。这种情况下再审视自身传统时,心态或许会变得正常一些。说得更准确一点,我们的文化心态要更健康,就必须远离集体主义的精神桎梏。

徐:所以从个体出发,传统对于我们是什么呢?它也许不是集体主义教育教给我们的那一套,而是从个体,通过你的阅读、经历、见识、成长建立起来的这么一个精神谱系,它可能来自古代也可能来自现代、西方甚至是你周围的人、你的家族、地域等等,传统最终在个体身上才真正变得有效,而集体概念的传统也许对于个体而言是空洞的,甚至集体主义的大词——传统、现代、西方、东方等等可能是一个围绕了我们几代人的伪问题。看待历史有时最难得的就是公允之心,我们的认识往往笼罩在集体主义之下保持一种集体的正确而失去独立的异见。

“风水-墨水-冰水”地景,2004-2005年,北京

现代性不是西方的特权

徐:很多人把你看作是水墨艺术家,但是其实了解你作品的人就会发现水墨不过是你所使用的一种材料。但我想听听你的意见,你怎么看水墨这种材料和这种材料在你作品中的使用?

戴:水墨对我而言的确是一种材料语言的使用。但是我始终会有一个文化关照的理念贯穿其中——就是传统文化如何与当代文化发生一种自然的对话关系中生长?“传统”,也就是在骨子里本来流淌着的血脉,对我而言更是如此。由于从小就写毛笔字,我对水墨的认识是在很自然状态下生长起来的,这和我的教育背景有关系。在我的作品中,我没有想要去刻意强调所谓的水墨精神和材料特性。不是做简单的当代转换什么的,更不是固守传统思想层面那种幼稚而肤浅想法强加于人的理解。水墨原素切入我作品是和我从小学习传统绘画有关,在我身上是非常自然的呈现。这本身就是我的生长经验,它深深注入我的知识结构里。

徐:有时候我觉得中国的当代艺术就应该根植于自身的传统文化土壤,而它又是成长于现代的天空之下。

戴:这是一种理想状态。要知道,西方的现代艺术其实是从它自身的传统艺术中逐步衍生、过渡而来的。但我认为,现代性不是西方的特权。

徐:所以比较难的是我们的社会如何从非此即彼的状态过渡到不此不彼的状态。但我想问,经过这十年的阅读和思考,也可能是一种自我沉淀,会对你的作品创作起到一个怎样的作用。

戴:海德格尔一生的哲学思考也许对我们是一个提示,他在晚年,哲学追问更多的是文化源头的问题,这和我们今天的传统迷思很像。这么多年的摸索和探求后,我们也要面对相同的问题。文化上所说的现代性、国家体制的现代化、科技的现代进步,当这些发展到一定程度之后,我们依旧要靠思想去解决我们内心世界的问题。我其实很反对“越是民族的就越是世界的”这个观点,我们需要从整个环境的改变中去重新认知我们的传统,包括政治变革,这对我们当代文化来说是一个新的起点。

徐:个体越来越独立也许就意味着你对自己拥有什么缺少什么越来越明确。我们今天谈了许多和传统相关的话题,但传统对你而言是什么?

戴:文化资源——无论是精神层面还是物化层面。对于传统的认识,我想既要警惕推翻一切从来的激进主义;也要警惕食古不化的保守主义。这是艺术走向对文化资源滥用的两个方面,让我最担心。

“我射击我自己”行为、装置,2000年,德国

徐:我很喜欢你做的地景装置《山水•墨水•冰水》、《风水•墨水•冰水》那一系列作品,我觉得一个人为制造的景观慢慢在冰面融化最终和自然融为一体,它仿佛阐释了人类文明和自然的某种关系,也可能是某种和解和统一。

戴:在结冰的湖面上用墨水书写“风水”或者“山水”,蔚为壮观。但是随着季节的变化,这些文字会逐步溶解于冰消雪融的自然中,直到消失。而有意思的是,这些人工制造的景观消失之后,自然景观依然故仍。

徐:从大一点说,人类文明之于宇宙浩瀚的无穷,无论再灿烂辉煌,不过这是一瞬间的,不会对宇宙造成任何改变。所以大千万物总有变与不变之物,虽然这是相对的,但那种力量感让人震撼。

个体是文化的延续者和捍卫者

徐:正如你所说你在作品中使用水墨这种材料语言是和你早年学习传统中国画的教育背景有关,但是这么多年,在大量的用水墨进行创作之后你对水墨的认识有没有一些变化?

戴:我从几岁开始就接触传统中国画,这和我的家庭环境有关系。一开始我是被动的学习传统绘画,我父亲是一位历史学家,他喜欢中国传统绘画,所以就强迫我这个涂鸦好手学习传统绘画,其实自己也爱,但由于是强制性地,这在我青春期产生了逆反,独自跑去跟人学西画。这对我的整个水墨创作影响至深——产生了一生的影响。在我身上,对于中国传统绘画的认识分为两个时期,从早年被动学习再到真正了解之后由衷的热爱,这其中已经有了一个深刻的转变,它像播下的种子,儿时不知,后来恍然大悟。然而,事实上,逆反也成为我水墨创作的一种推动力。一方面,如果你能深入的了解中国传统绘画,你就会发现里面有许多问题是一生挥之不去的,值得面对,需要去做改进的工作,然后你发现如此灵性的艺术何以却步于当代视野?所以我的水墨创作是以一种批判性的眼光,在审视过去艺术语言的一切。包括滋生水墨的整个历史文化系统。这便是另一个时期,它是毕其一生之功。

徐:水墨尽管可以作为中国艺术家天然的艺术语言,那么你觉得水墨在和西方艺术交流的过程中,水墨作为文化身份是有效的吗?

戴:这个,水墨的文化身份也是天然的。虽然水墨和传统文化在现代性转换过程中,可能不畅,会产生凝滞问题,但是如果我们从世界整体的文化现状看待一个国家的现代性诉求,所有向前看的眼光,都是合理的。这种角度看水墨的语言转换,也是有其必然性结果的。一个自然而然的过渡产生的艺术嬗变,是文化发展的新趋势。今天的人不做这个工作,以后的人也会做。正是在这种做的过程中与西方艺术发生的交流显得特别有意义。这是我对水墨基本的一个认识。

徐:水墨元素其实出现在了你大量的作品中,其实你也是在实验这一转换的可能。

戴:是的。我想在我深入理解了滋生水墨这个文化系统之后,推进水墨的现代性转换,就成了我一生的工作。

徐:我觉得在你的作品中,经常出现的都是一些非常日常的材料,似乎你这种日常性是有意为之,但这会不会影响到作品的观感,观众会不会认为这种的作品材料上有些“简陋”,还是说日常性就是你作品中的一个诉求?

戴:我想从古至今的艺术都有一种日常性存在在其中。比如《兰亭序》产生的背景,无非也就是文人雅集,吟唱和诗饮酒聚会中的偶发。曲水流觞举杯畅饮,很日常化的。日常化、生活化恰恰可以更好的释放创作者的真情实感,因为它的发生自然而然。作为一个当代艺术家,我们面对日常生活中的审美经验更为丰富,日常用具和生活材料转换成艺术材料进入语言层面,应该是很恰当的。艺术本来与生活息息相关,其关注点也必然源自于生活。因此,现成品就成了现代艺术创作中广泛使用的材料。既然如此,水墨何又例外呢?

“风水-墨水-冰水”地景,2004-2005年,北京

徐:在你的早期作品,如《文字消解》系列,乍一看是很像文革时期的大字报的,我知道这其实和你的童年成长经历有关。你选择大字报这样的视觉效果是不是也是想通过这样来对权力进行一种有意为之的解构?

戴:的确是有意为之,因为它和我的成长经历有关。文革时期铺天盖地的大字报是一个方面,我同样敏感于中国的文字演绎。我觉得它本身有一种杀伤力,用文字来阐释精神维度也始终贯穿于我的创作之中。不断地以密密麻麻的方式去覆盖、重叠文字,这也真实的反映出文字对我本身和生活构成的影响。无论是针对压抑还是压制,尤其是生活在极权专制文化体系之中,我们始终无法摆脱它,文字每时每刻都会给我们一种昭示。所以在这些作品中,文字成了一种自然而然的精神留念。

徐:那么《风水•墨水•冰水》和《山水•墨水•冰水》这些地景装置中也使用了文字,当这些文字消失于冰面的时候,是不是也是最终真相的获得,因为文字消失之后我们看到的会是一个更自然的世界。

戴:文字是人类文明的精神符号,既特殊又普通。这个没有东西方之别,无论是用它来记录历史还是阐述思想,这些都要依靠文字来进行一种精神转换。但是正如你所说,这一系列作品,当我将文字投置于大自然之中,文字进入一个特定的场景——随着季节变化冰消雪融,文字依托物不再,文字随之消失。这些文字被赋予一种特定的意义——因为它被设定在特别选择的场景,从而,一个词的特殊意义产生了,然后作用于我们。但当它面对大自然不可预知力量的时候,文字传递的意思倾刻可以改变。这时,文明的脆弱、易于流失的时间所指就出现了。这是特定场景中文字为我们传递的另一种信息,它像严酷的拷问。我喜欢利用大自然这种天然的力量,来获得词语消解劝谕式的警示。它具有一股神秘的力量。

徐:我觉得你作品中有一种刻意的对抗性,包括这种和自然的对抗,也包括像你《兴风作浪》(吹墨)的那个行为,众人都拿着管子往一个盛满水的盆里吹气,只有你一个人吹墨,墨与水在不同的管子中此消彼长,最后是因你耗尽所有力气而告终,似乎是你要以个人之力对抗众人之力,尽管众人的力量最终取胜。这好像是在诠释一个个体在群体中的存在感。

戴:这种存在感会在知识分子型艺术家身上时隐时现。似乎我的体验尤为深刻。作为一个独立的个体,当面对强大的社会力量发出不同声音时,也极易被吞没。但是,只要敢于喊话,善于棒喝,个体独立声音也会在这种对抗面前展现出一种力量。《兴风作浪》(吹墨)这个行为,过程中一直有种坚持在里面。面对众人吹气之口我一个人在吹墨,看上去他们有一个集体的力量,会将我吹出的墨推回来,但是实际上,作为一个独立的个体的我,却在固执地坚持中、对抗中逐渐赢得了局面。而众人的力量说来强大,但他们离心离德并不是在一个统一的推力之上,很多人会在中途停下来歇上两口气,这反倒让我有机会对群体产生冲击。

“天安门……天知道”1#行为摄影,2004年,北京

“天安门……天知道”2#行为摄影,2004年,北京

“天安门……天知道”3#行为摄影,2004年,北京

徐:集体和个体这种强烈的对抗关系应该和你的成长环境也是相关的,因为像文革的那种环境由乌合之众构成的集体对个体形成的打压太过强大,个体的独立空间几乎不可能有,而想要做一个独立的个体就必将形成一种对抗关系。

戴:所以艺术语言就像一种推演,它会将艺术关照的问题隐秘地表达出来。表面上,在面对集体之时个体非常弱小,但当你有知识背景的正气和信仰提供支撑的时候,个体往往可能战胜集体,改变现状。集体在很大程度上会是一种盲从状态。

徐:我之前看过你一件很早的作品,是将自己画的一张很传统的中国画撕碎之后又重新还原在一起组成了一件新的作品,而这个后来和你的《64个中国人》与《人质》系列的创作方法是一致的。其实在我看来,这和中国的几代社会理想主义的思维方式很相似,最先是要去摧毁一个社会,然后再用摧毁的社会部件构筑一个新的世界。在你对这些作品做重新拼接的时候,有些是可控的,有些是不可控的,不可控就成了肖像的错位,对于一个社会的革命与重建而言也是如此,所以我始终觉得这些作品有一些社会学的问题在里面。

戴:可以么说。然而无论是面对具体的一个人还是人类社会,我的经验是,人族总是在经历从撕裂再到还原、复归的一个循环过程中,重复错误又纠正错误。说来虽然可悲,其结果无论是破坏性还是建构性的,我想都是一种周而复始的循环,我们也可以从中体会到人类文明进程的苦难与不易。

徐:毁灭和重生。另外一个问题,书法也是你作品中很强的一个元素。

戴:我在文化上的进取心显明我不是守旧的。并不是为了证明书画同源,从而将书法融入到我的创作之中,我觉得书法是东方艺术一个基本的精神性元素。因为我们的文化源头就是这样开始的。无论当代艺术在技术及展示上有多大的变化,我们都不得不考虑一种艺术元素在我们的精神层面的显影,究竟预示了什么?而书法不仅仅是在书写技术上为艺术提供路径,也不仅是在结构上对中国绘画施予影响,我想它还有一个书写性的美学价值在里面。书写性其中很重要的一层作用,就是要我们通过书写的抒写感受,去认知自己的心性。

徐:书写其实也是强调身体参与的。

戴:对,任何一种艺术创作过程,身体运动都会给人带来一种美学理解。无论是肢体语言还是具体材料,都会在这种运行中给我们提供一种品位与方式的塑造。

徐:我想无论文化如何断裂,在过去的岁月如何备受摧残,但是我觉得依托个体建立起来的精神谱系不会断裂,但我们依托个体的努力和创造试图去建立起这样一个精神谱系的时候,传统就会在个人身上,虽然它的呈现方式与传统的呈现方式会不尽相同。

戴:是这样,我完全同意。在一个群体社会中,我觉得的确需要先知先觉者。而这种以个体形式来呈现的先知先觉,会成为文化的延续者和捍卫者。

编辑:赵成帅

相关新闻

0条评论

评论