买家转变带动稀缺资源上升

相较当代和近现代艺术,古董本期调整幅度相对平稳。但若与2010和2011年的疯狂相比,滑落还是非常明显的。市场不振的重要原因首先是卖方惜售,一旦缺乏吸引眼球的拍品就动力渐失;再者2010、2011年高峰期引发的疯抢,高价艺术品到了今天即便想以平价出售,拍卖公司也不敢接手;加之经济不景气令投资和投机者不再恋战,拍场上就只剩下了为数不多的艺术品真正拥趸者。他们既是艺术品收藏者也是真正行家,对拍品的挑剔程度和对价格的熟知程度让一般的行货根本无法流通。从伦敦纽约到香港的拍行都一致反应:买家对价格特别敏感,不是真正的好东西很难实现流通。梁晓新在看完香港秋拍后发声到:“如今,买卖双方与拍卖公司均陷入了一个恶性循环,刚刚结束的香港佳士得秋季拍卖会,流拍的情形已经蔓延到了很多行里过去一直公认并热衷的‘硬货’官窑,不禁令人非常担忧!”

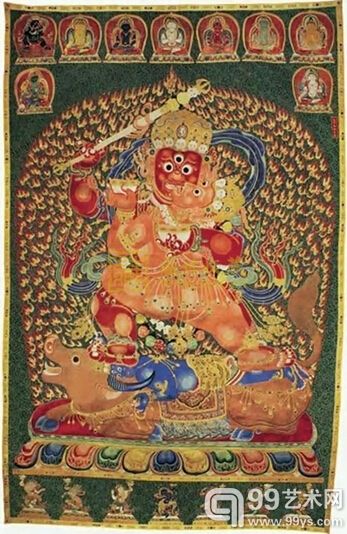

既然“硬货”已经不硬了,那么在调整世道中还能寻到“硬通货”吗?古董商大威德认为,决定一件艺术品的价格因素非常多:文物价值、历史价值、艺术性、保存状态、存世量、传承等等。他发现在逆市中,艺术品在具有同等文物、历史价值的前提下,稀有艺术品的价值则分外凸显。究其原因还是买家群体的转变,市场热闹的时候买家多是投资、投机客,他们喜欢追逐市场热门,并期望占有一定热门存世量的东西以实现资金短炒。这也是明清官窑瓷器在一段时期被广泛认同和普遍接受,于是价格在推波助澜中节节拔高。然而今天留在市场中的买家多是有一定沉淀和富有独立研判能力之人,他们相对成熟,普品已经看不上,宁愿将资金留置等待最中意的艺术品出现。他们相信,那些存世较多的品种,今次买不到,下次可以再来,并不会造成太多遗憾。这样的思维就导致了稀缺资源成为争夺的对象。于是永乐御制红阎摩敌刺绣唐卡在将信将疑中3.58亿港元成交——成为稀缺品在弱势创造天价的范例。另一件成化斗彩鸡缸杯也是基于同样的原因在春季拍卖中以2.8亿港元成交!前者是世间独此一件,后者在市场流通中仅见四例。这些“绝对稀缺”品种不畏市场调整,强势获得推崇。

也许还能举出几例。与天价唐卡成交的同日,一尊何朝宗款德化白瓷达摩立像以1200万港元落槌,刷新了德化白瓷的成交纪录。何朝宗款的东西本就名贵,但这件瓷器却逆势刷记录,令人匪夷所思。一方面归咎于雕塑极美,但更重要的是何朝宗德化雕塑中观音为多,达摩像极其少见,于是“稀有”再度引发争抢。香港佳士得在“寓觉于物”专拍中,一件炉钧釉双耳炉取得了724万港元的高价。炉钧釉不算稀有,香炉制式也非特殊,但是在炉钧釉中,大部分釉色泛绿松石色,而该器则呈现少见的玫瑰红色,相对特殊也为其赢得了一个不错的身价。香港邦瀚斯拍卖中,清雍正青花纏枝花卉紋蒜頭大瓶,以7628万港元拍出,超估值近12倍。据邦瀚斯专家王晰博介绍:如此形制以及如此之大在雍正青花中也是独一无二的,从而成就了香港邦瀚斯历年古董拍卖单品的最高价。但此次同样是香港邦瀚斯重点推荐的英國SomersetdeChair先生收藏的青玉水牛,虽然来源显赫,亦是宫廷之作,估价达到1200-1500万,但题材玉料都稍显平庸,终因未达底价而流标。现场即有人小声私语:“估价太高,流标也是情理之中。”

古董商铺成交艺术品也在今年演绎“稀”者尊、“普”者流。秋拍的时候知名古董商Rossi告诉记者,他于今年较早时候卖掉的一个金刚双身本尊像,卖价达150万美元。其实此类造像(双身本尊像)在藏传佛教题材中并不稀见,普通的造像在数万到数十万人民币之间,而前述造像不仅流传和保存完好、做工精细,更难能可贵的是一般此类造像的母体描绘都不甚清晰,而此尊面相描绘极其生动,殊为难得。仅仅因细节不同凡响,就让该造像鹤立鸡群。

编辑:江兵