“欲识泉石心,须得松风意”

捐赠中跟重庆和高罗佩都联系最紧密,也勾连着一段浪漫历史的物品,就是古琴。此次捐赠的古琴有三件,基本上是高罗佩藏琴的全部精品,只余一件高罗佩日记中曾经记载的宋琴,没有人知道其下落。

高罗佩第一次从书本上认识“古琴”,是早在他首次去日本赴任之前的1935年,通过阅读中国古代的诗歌。汉学是他毕生的爱好和生命动力,所以在日本,或其他任何国家工作的年代中,他都从未动摇或停止做一个汉学家的实践。据三峡博物馆前任馆长黎小龙回忆,他藏品中的别国对象很少,只有少数日本文物。

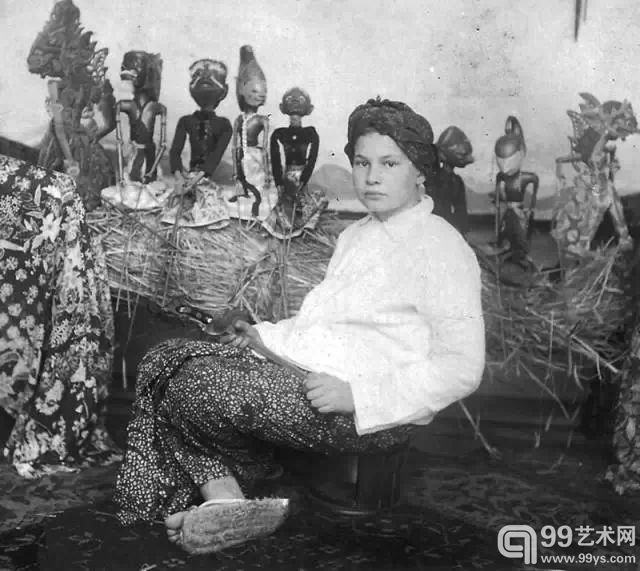

高罗佩年少时在印尼爪哇岛留影

他在日本时孜孜以求的,仍然是与中国相关的书籍或物品。那时他常常找机会去北京出差,在1936年就拜古琴大师叶诗梦为师,每到宛平必拜访求教。而且在宛平购买了一张终身携带的古琴,即高罗佩家族捐赠的这张“松风”琴。“松风”即“松林之风”,其典故出自《南史·陶弘景传》:“特爱松风,庭院皆植松,每闻其响,欣然为乐。”言隐士陶弘景尤喜风过松林之感,于是在院子里遍植松树,以听松涛之声为乐。亦有古琴曲名为《风入松》,相传为嵇康所作,多被简称为《松风》。高罗佩对“松风”一词似有特别的偏好,除此二琴外,他在20世纪60年代还为浙派古琴大师、徐元白之弟徐文镜制的一张琴题名为“松风寒”,可惜字写好了还未及刻勒上琴,高罗佩就逝世了。另外,在他的随身记事本上,还曾发现过用中文写的两句诗:“欲识泉石心,须得松风意。”后人推断这两句诗也可能是高罗佩自己的创作。

高罗佩一生曾拥有过数张古琴,这张明代“松风”琴是伴随他时间最长的一张,直至他逝世之后仍为其后人所收藏。重庆三峡博物馆也有一张名为“松风”的古琴,系民国时期重庆琴家杨少五旧藏。二琴的琴名、刻章完全一致,均为琴底项部篆书琴名“松风”,龙池下一枚4.5厘米×4.5厘米阴刻填红篆书印章“中和琴室”,应出自一人之手。据专家考证,刻款人应该就是高罗佩,而这两张“松风”琴当年曾同为其所有,后将其中一张赠予了杨少五。此次高罗佩家族的捐赠,使得这对见证了战乱情谊的古琴在分隔70年后再度相聚。

高罗佩当年买到“松风”琴后回到东京,就买了定音笛和琴台,找老师继续学习,并且写作了《琴道》以及《嵇康和他的琴赋》两本至今为古琴学经典的书籍。

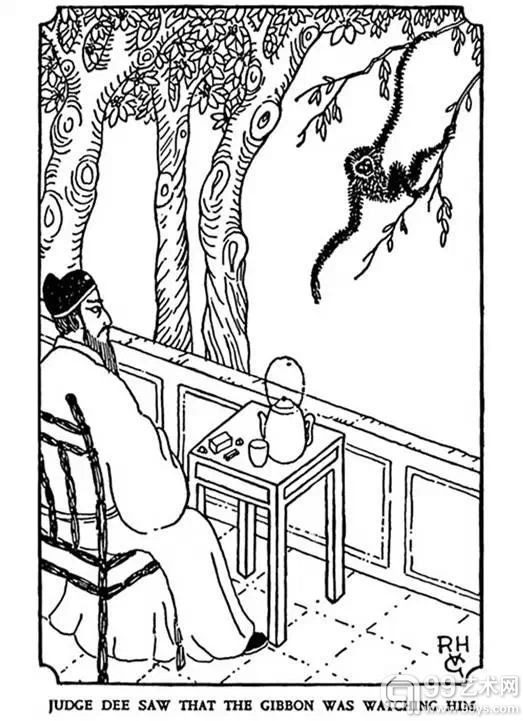

如同他对任何东西的研究一样,高罗佩在研究琴的时候,十分重视的是其中的技术细节。比如琴的材质是什么木头,什么清漆,什么丝线,琴弦粗细应该怎样。弹奏者应该如何坐,如何讲究手指的运动。甚至携带琴外出的时候,也就是“明朝有意抱琴来”应该用什么姿势来“抱”,他都不仅有讲解,还尽量加以配图。这个特点也体现在他的书画研究中。

他关于琴的著述,基本完成于日本。关于琴的实践,则在来到重庆之后达到高峰。陪都时代的重庆是一个奇幻的地方,随着国民政府的迁都,以及各地战乱影响,全中国的达官贵人、知识分子、文化精英齐聚这个山河之间本来比较淳朴蛮荒的城市。除了中国的精英人士之外,所有与国民政府有外交关系的使领馆也纷纷随迁,因此世界各地的外交官,基本也是汉学家和高级知识分子亦全部聚集于此,除了这个著名的荷兰汉学家、小说家高罗佩之外,还有英国的生物化学家、汉学家、科学史专家李约瑟,英国生物学家、中国音乐史家毕铿(Laurence Picken),美国汉学家艾维廉(William Acer)等等。如此高密度地集中了中外文化精英,使重庆在抗战后期于某些方面类似于“二战”中的巴黎,只是战火还未真正烧来。这段时光是这座山城在现代史上的文化高峰。

从古琴来讲,唐中六先生在他的《巴蜀琴艺考略》中记载,抗战中进入重庆的外国人当中,会弹古琴的有高罗佩、英国的毕铿和美国的艾维廉。高罗佩与他们均有过往,还给艾维廉修理过古琴。

天风琴社送别高罗佩夫妇晚宴合影(摄于1946年3月的重庆)

陈之迈在《荷兰高罗佩》传中写道:“我刚认识高罗佩时,他已经是弹奏中国古琴的大师了。古琴是相当笨重的乐器,但高罗佩习惯于把它带到重庆的各种社交场所……吃完饭后,高罗佩博士就开始弹奏一只古老的曲子,那是一首名为《高山流水》的曲子。那次聚会充满着极其浪漫的气氛,我们大家都极其享受这种浪漫,高罗佩博士也非常喜欢这种中国传统含义上的浪漫。”

高罗佩就这样抱着他的松风琴,加入了陪都重庆最严格的一个琴社:天风琴社。天风琴社据最新考证成立于1945年2月25日,以当时重庆著名琴人和实业家杨少五家为据点,社长为来自浙江的古琴大师徐元白,地点位于当时的南纪门凤凰台1号“清白家风”宅。但天风社的成员到底有谁未有定论,从不同的照片上,我们分别可以看出,除了杨少五、高罗佩、毕铿、徐元白、徐元镜等琴家,还包括冯玉祥、于右任等政治、文化名人。这个团体除了让他享受古琴带来的中国式浪漫之外,也帮助他完成了与高层人物的社交。高罗佩还亲自组织过为抗日捐款的演奏活动。陈之迈对此这样评价道:“他的音乐成了他的外交活动的一部分。”

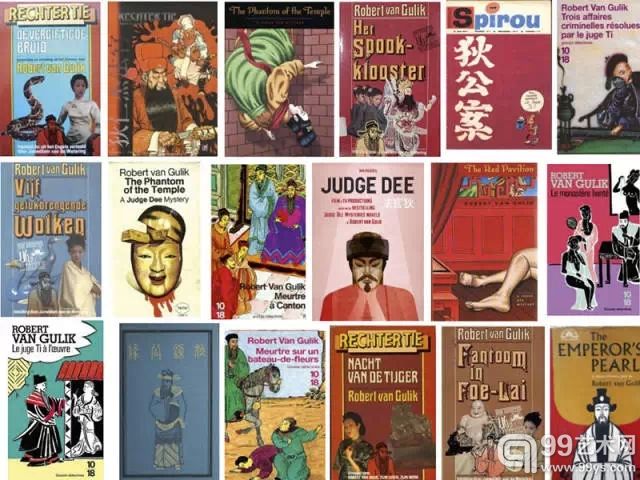

各国出版的狄公小说

狄公计划

在这次捐赠中,重庆三峡博物馆最特殊的收获就是得到了一大批《狄公案》不同年代、不同语言的版本,以及与此书相关的高罗佩亲手为初版绘制印刷的插图。

狄仁杰是高罗佩收藏的18世纪出版的《武则天四大奇案》的主人公。高罗佩发现中国在如此久远的年代就有了自己的侦探小说传统,于1949年翻译出版了这部清代小说,而后就决定续写狄仁杰故事。从1957到1968年共完成出版了24本。在高罗佩去世之后,无数狄公迷不忍心让这位神探消失而接力创作,其中最有成果的是法国人弗里德里克·勒诺芒(Frédéric Lenormand),他续写了15部法文续集。狄公案向世界广泛传播了中国文化,其影响力远胜任何一本汉学著作,许多后来跟中国深深结缘的西方人,都在启蒙求学阶段就阅读过这套侦探小说。其影响力卓越的原因可以从高罗佩自传的阐释中找到:“我发现人们对中国人和他们的生活方式很缺乏理解,缺乏得令人吃惊。我觉得,我的狄公小说也能促使这个问题受到广泛注意。因此我一直竭尽全力把这些小说,直到最小的细节,写得尽可能逼真。

高罗佩为《狄公案》创作的插图

由于内心巨大活力和对“惊险”的戏剧性的渴求,高罗佩曾经在一个文学讨论会上反驳那些认为侦探惊险小说不是文学的人:“每个作家都依赖自己小说里的‘阴谋’情节,因此小说里都有惊险小说的成分。”

这种活力留在了高氏家族的基因中,他们与中国的关系今天还在进行中,其最直接的执行者是高罗佩的外孙女,也就是他唯一的女儿宝琳的后人高若兰(Marie-Anne Souloumiac)。高若兰于2005年在伦敦大学金匠学院(Goldsmith College)修习视觉人类学的时候,做了一个关于她的祖母,也就是高罗佩之妻水世芳的录像作品。通过做外祖母的纪录片,高若兰大量回顾了外祖父的档案数据,她由此而决定了自己下一步人生的落脚点。

高罗佩与夫人水世芳在家中书房前合影

高若兰的性格中深深承袭了高罗佩那种对知识、“有趣”和冒险的追求。她来到中国,首先定居杭州,在浙江大学学习中文,然后到了上海,在荷兰领事馆工作的同时,推行她和一个高罗佩的“粉丝”维尔伯特·克拉葛藤(Wilbert Kragten)创建的文化计划:狄公计划(Project ofJudge Dee)。“狄公计划”的目的是把狄仁杰这个形象,作为介绍他身后蕴藏的大量中国文化信息的门槛,进一步鼓励对高罗佩的文化研究和汉学成果的深入探索,并且把这些成果运用到当代中国的创造性工作中,比如教育、写作、电影、设计以及艺术中。具体主题全部从《狄公案》书中存在的事物引发,包括狄艺术(卷册、绘画、书房、刻章),狄文学(侦探文学、诗歌、故事)……2014年,他们分别在北京和重庆举行了两次“我是狄公”儿童工作坊。

高若兰最认同她祖父的事情是,他在写狄公的时候觉得开心。她请求一定给她写下一个孔子的说法:“知之者不如好之者,好之者不如乐之者。”因为这正是她祖父的最佳写照。

编辑:罗远