巴黎见识过的艺术家太多。对于巴黎,任何时代都是黄金时代,它深深影响了中国近代和当代的艺术史,略数一下曾经在巴黎的中国艺术家们:从林风眠到徐悲鸿,从刘海粟到庞薰琴,从潘玉良到常玉,还有后来被称为“留法三剑客”的吴冠中、赵无极和朱德群。这些照亮中国艺术史的名字,在巴黎寻找到了属于自己的轨迹。

1、

1948年,赵无极和妻子谢景兰离开中国,奔赴法国。到达法国后的第一天,他们不顾旅途劳累,直奔卢浮宫。赵无极后来回忆:那天,他呆立在达芬奇、波蒂切利和提香的作品前,那一刻巴黎进入了赵无极的生命,那一刻注定了赵无极将成为了巴黎的一部分。

面对机械化的写实主义教育,赵无极却背道而驰,力图捕捉构图的“理”与“力”,抛弃情节性,以求主题的统一。他不等到最后学年,便以自己的方式创作风景和《妹妹的肖像》等油画。

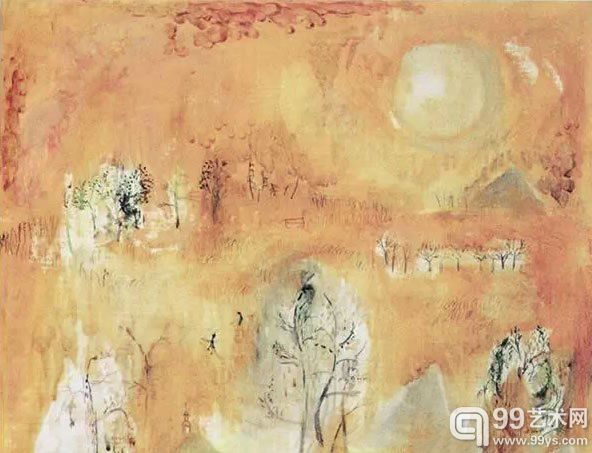

赵无极《有太阳时候的田野》,37.5x45cm,1949年

赵无极早期作品主要以塞尚、马蒂斯、毕加索为师,画风比较接近西方印象派。他由克利的画中得到启示,一跃而入抽象的世界。

赵无极《抽象山水》,水墨紙本,91.2x98cm

在其一生的创作生命里,在对西方绘画的材质及方法论的沿袭中,始终不断地在东方传统美学的延续和发展上寻求突破,在精神上回归中国传统艺术的人文精神,一步一步地实现中国与西方这两大古老文明在传承与创新间的激荡与融合。

蓬皮杜第一次与中国当代艺术家的相遇是在1989年。顾德新、黄永砯、杨诘苍应邀参加了巴黎蓬皮杜艺术中心组织的展览。“其他几个房间都是著名的大师,我的作品被扣在海关出不来。”杨诘苍回想那一次展览,觉得是一次绝境下的创作。

杨诘苍《地下花1989-2009》,装置,2009年

2、

在巴黎留下足迹并不难,在巴黎留下名字很不容易。巴黎见识过太多的艺术家了。

对于巴黎,任何时代都是黄金时代。蒙马特和蒙帕那斯的咖啡馆里,从过去到现在,最不缺的是富有才华的艺术家,他们下午喝咖啡,晚上喝酒,深夜画画,谈恋爱,不停地创作,把画布上惊人的杰作毫不犹豫地刷过重来。

寻找艺术,寻找自己,寻找道路——在巴黎的艺术家拥有一切属于普通人的烦恼,以及一切属于艺术家的困难。1949年,熊秉明在自己的日记里这样写到:“艺术家从世界的各个角落跑到巴黎来,其实都是脱离自己的土地,拔出自己的根,变成一种孤立的荒谬的存在,在贫困、惶惑和绝望里磨炼,寻找生命和艺术最后的意义,通过一个极限情况来观察个人化成怎样的元素或结晶。”他曾与吴冠中为回国与否,如何创作的问题常常有交流,甚至激辩。

当1949年新中国成立的消息传到巴黎时,吴冠中渴切地想要回国。而熊秉明在日记中写:“说离开故土便缺少营养,是不一定的,正像回到故土也不一定就结得出果实。”

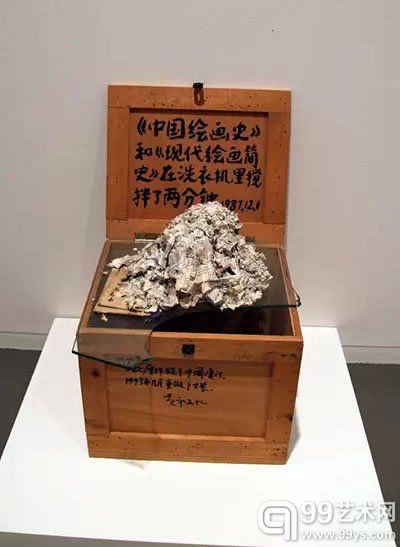

黄永砯《中国绘画史》和《现代绘画简史》在洗衣机里搅拌了两分钟,1987-1993年

熊秉明选择留下,一个在异乡奋斗,作品不断入选沙龙,经常有展出和获奖,在不同的大学开设书法班、哲学班,任大学教授。吴冠中选择回国。

80年代来到巴黎的中国艺术家有:黄永砯,严培明,陈箴,沈远、王度、茹小凡等。从事策展和理论工作的有费大为和候瀚如。他们常聚在一起,聊艺术、创作、未来,后来话题是各自的生活,婚姻,孩子的入学和教育。再后来,聊的话题竟然和许多年前吴冠中和熊秉明的一样:如何回国,如何办展览。

3、

卢浮宫曾俯视过无数艺术家,但是这一次,卢浮宫甘心成为了严培明的舞台。2009年,严培明受到卢浮宫邀请,举办个展。这个展览获得了空前的成功,严培明的名字已经成为卢浮宫和巴黎的一部分。

总需要二三十年,才能看出命运的轨迹。

1990年7月,费大为在法国波利耶尔策划了展览《献给昨天的中国明天》,这是当时在西方举办的规模最大的中国当代艺术展。其中黄永砯的作品是一个易经的符号。

黄永砯《世界剧场》,1993年

费大为回忆那时的情形,当时和负责制作的单位发生了剧烈的冲突,“每天都有可能散伙,每天都有可能取消展览。到底还要不要做下去,会不会成功,如何才能做出正确的决策,我们都越来越没有底。在这样的情况下,我请黄永砯给这个展览算一卦,问一下易经,我们的展览到底能不能成功,还要不要做下去了。”

4、

2014年5月,杨诘苍在北京墨斋画廊举办了展览《还是花鸟山水画》。

巴黎著名的画廊贝浩登在2014年4月举办了陈箴的回顾展,高度评价了他的作品。侯瀚如在2013年接受了意大利罗马市MAXXI博物馆的艺术总监的任命。巴黎再一次成为了侯瀚如的起点,拥有在广州、北京、巴黎、旧金山、上海的全球经验的他,这一次将带给老派的欧洲人一个新的全球视野。

巴黎郊外艺术家王度的工作室是中国的艺术家们经常聚会的地点,爱大口喝酒大口吃肉的王度十分好客,每次有来到巴黎办展的艺术家朋友,他都会叫上他们一起吃饭。在巴黎的艺术家朋友们也因此再相聚一次。他们迎接着来到巴黎的客人们,他们送走要远行的朋友,年复一年。他们散落四方,他们深信会再相聚,在巴黎,任何时代都是黄金时代,怀有同样心愿的人无别离。

当初在巴黎相逢的人们,继续在这世界上游荡。以巴黎为起点的人们,永无终点,也永不分离。

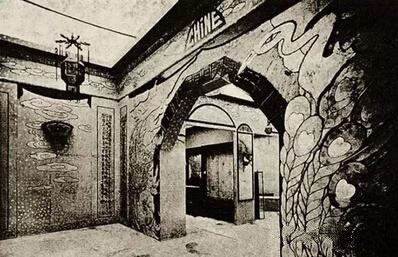

1925年中国参加巴黎国际装饰艺术和现代工业艺术展览会,图为中国馆内景

编辑:陈荷梅