谢正莉,生于重庆。2005年毕业于四川大学美术学院,毕业后在四川大学美术学院继续深造,并于2008年获得油画专业的硕士学位。现工作生活于成都。作为一位80后的青年艺术家,谢正莉通过不断地勤奋努力,在绘画的道路上逐步地找到了属于自己的艺术发展脉络。

童年的风景

在谢正莉很小的时候,家的背后有一座教堂,教堂背后有一条上山的路。这条路在某处一分为二:一头通向悬崖。在悬崖峭壁上,有很多凿出来的方洞,洞里放着人的骨灰盒。有一些方洞外面的石碑被砸坏了,露出里面的盒子和白色粉末;另一头通向一片小树林,冬天是一片静谧深邃的绿色,而夏天是一片明朗的花海。

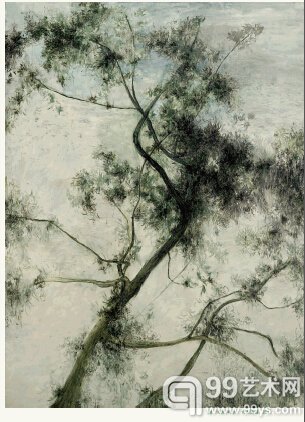

童年的风景对每个人而言都是嵌入式的,深扎在灵魂体验的开端。也许,这种童年的体验是谢正莉对生命、自然这类绘画主题持续关注的原因,也是谢正莉进行艺术创作的源泉和动力。从2008年起,谢正莉开始了第一个系列"不眠的森林"的创作。在这个系列中,她不停的画树林,画树林中的猫头鹰。谢正莉说:"那个时候画树、画自然单纯的觉得很神秘,猫头鹰也是,它们都隐藏着太多的未知。现在看来其实是对生活和自己的未知。面对自然就是面对你自己。"

在画树的时候,谢正莉的状态的确是很着迷的,甚而可以说是很偏执的。在画布上,你可以看到一遍又一遍绘画留下的痕迹。在采访中,当谢正莉谈到自己的绘画手法时,她说:"绘画需要走出各种困境,去找一个出口。这个出口不一定是'生',也可能是'死'--某部份的'死'。我所说的'死'不仅指画中描绘的对象,还包括了艺术家对绘画技法的突破,要舍得放弃和破坏前一天所有的劳动,要坚信自己直觉的判断,这个过程很难。每张画都像是被改出来的。但是,当你真正的将身体的劳动和思考的痕迹放入画中,最终一切都会变得越来越清晰。"

谢正莉笔下的树,有点梵高的味道。那些线条是卷曲的,笔触是有力道的。观者可以从叶子的形态上感觉到火烧,感觉到尖锐和温柔,感觉到痛,而这种痛能生成一种生命的真实。虽然谢正莉的笔触很有表现主义意味,但是画面的结构,以及色调的气韵却比较偏向中国传统山水画。这与谢正莉从小学习国画的经历有关,也与她对中国文化的喜爱有关。总体而言,从色调来看,谢正莉的"树"色彩明度不高,极显雅致,给人一种浓稠深邃、淡然沉静的感觉;从构图来看,近处的树、远处的树,或者就在一棵树之内,谢正莉很注意对疏密的把控,对虚实位置的经营,画面层次很丰富。童年的风景,童年的体验,会伴随着我们的成长而成长,与成年后的人生经验形成互动。"不眠的森林"系列就是这样透过那些姿态各异的树,谢正莉开启了与自己对话的一扇窗口。

向死亡叩问

谢正莉喜欢旅行。在旅途中,谢正莉两次偶然地走进了自然科学博物馆:一次在加尔各答的印度博物馆,另一次在中国周庄的一家私人博物馆。虽然两个博物馆在规模上一大一小,但是都给谢正莉留下了很深刻的印象。那些被陈列出来的动物标本,比如蝴蝶、蛇、各种各样的石头、各种啮齿类动物的牙齿,在她后来的作品中都有所呈现。实际上,在谢正莉看到这些标本之前,就已经开始了以动物标本为母题的创作。

谢正莉第一次画动物标本缘起于一个故事:2010年,谢正莉养的几只小鸟死了。伤心之余,她决定要将这几只小鸟制成标本,保存下来。然而,在实际操作的过程中,谢正莉意识到:标本只是标本标本留下的是躯壳,而不是自然的生命。这种意识的转变对谢正莉而言是失落的,也是震撼的这种内心的震撼直接触发了谢正莉绘画语言的转变。她开始走出"树林",将视角转向"标本"。于是,从2010年之后,谢正莉创作了一批关于标本的油画,并于2012年在Boer-Li画廊举办了个展——"形骸"。

形骸顾名思义就是躯体。躯体本身是自然的一部分。同时,躯体也是灵魂寄居的自然。因此,"画树林"和"画标本"其实是殊途同归的。当我们在阅读艺术家的作品时,我们不仅要看到她在绘画语言、绘画技法上的成长和改变,也应该看到她在变化中保持了哪些不变。"形骸"系列作品延续了谢正莉"擦"、"刮"、"磨"等极具个人特色的绘画技法。但是,较之以前的作品,"形骸"系列"反复打磨"的成分少了,"擦"和"刮"的比例多了。这样的绘画手法能使画面笔触的细节更有穿透力;画面结构的节奏对比更强烈;画面意味的张力更具有弹性。谢正莉在谈到这两批作品之间绘画技法的变化时说:"到了2010年的时候,我看着自己画的树,感觉画面的视觉效果太软了。我想要挥舞更有力道的笔触,表达更加震撼的画面。那种感觉似乎来自于我的身体,而非大脑。""形骸"系列作品除了在笔触的运用上有明显的改变,画面的色调也一改以往清爽雅致的绿色色调,取而代之的是忧郁的灰色色调。比如《蛇》这幅作品,画面中高低起伏地分布着各种圆柱形的玻璃器皿,里面是福尔马林浸泡的各种蛇的标本。整个画面的色调像雨后墓地里石碑的颜色,读不出一丝生命的气息,只是觉得特别的安静肃穆。

对死亡题材的探索,其实是在不断地叩问生命的意义。一个真正热爱生命的人,必然要先学会思考死亡。然后,从失去的阵痛中拾起珍惜和感恩。

生命的礼赞

年轻的时候,我们总是想要去探讨一些沉重的话题,总感觉自己会发现点儿什么。然而,随着年龄和阅历的增长,反而觉得简单一点更好。谢正莉就是这样:画标本,看天葬;思考死亡,叩问生命。心灵在受到百转千回的磨砺之后,才开始变得明朗,开始关注生活中的美,开始看到且追寻希望。

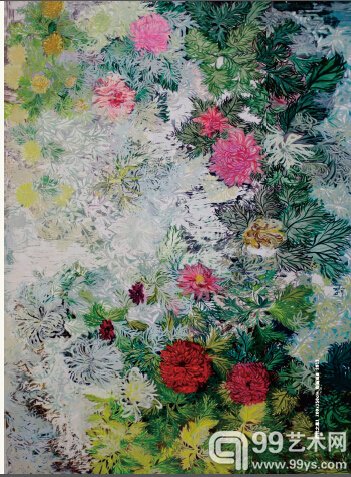

从2013年开始,谢正莉作品的题材主要是花和蛇。画面的色调鲜艳明亮,与2012年之前的所有作品截然相反,而且画面的构图更加的饱满,赋有年轻的生命气息。

谢正莉自述从2012年到2013年走过的心理路程:"长时间地画死亡,让我的情绪纠结、沉重。感觉自己在黑暗中行走。在2012年'形骸'那次个展之后,我再开始画画的时候,画面自然而然地变得明亮鲜艳了。我觉得这是人本能的选择,反而让之前的标本更完整了。"

在近期的作品中,不仅画面的色调和结构发生了很大的转变,而且绘画的母体也走到了"死亡"的对面。谢正莉近期作品中"蛇"的原型来自于古印度的开天神话。蛇是印度教教徒所崇拜的神,也是大神毗湿奴和湿婆的卫士。在印度教的传说中,宇宙的初创是由两条大蛇搅拌乳海开始的。天神和魔鬼,手中各执一条大蛇,在乳海中翻滚厮打。它们每造出一朵浪花,就诞生一个生命。

谢正莉说:"当我第一眼在加尔各答的博物馆看见它们,已经和那些久远的传说重叠在一起,两条大蛇搅动乳海,每一朵泛起的浪花是一个生命的诞生。在这样的世界里,既动荡不安,也藏着巨大的激情和生命的力量。这是一个更加有活力的创世纪。也许,活力的开始和最后都是毁灭,但是我相信世界是一个'成住坏空'的循环。"

谢正莉近期作品中的蛇,与之前"标本"系列中的《蛇》气质迥然不同,非常的年轻强壮,可以看做是生命力的象征。谢正莉近期作品中的"花"是美丽的象征。也许,谢正莉就是想说:生命是如此的美!尽管一切终将逝去,但是没有什么比活着更好。究竟是不是如此,我们不得而知。

纵观谢正莉的作品,从2008年的"不眠的森林"系列到2012年的"形骸"系列,再到最近的"花与蛇"系列,都是在自然的范畴里探索生命的纯粹性。从作品中,不难发现谢正莉一直在思考,一直在成长。这个过程本身是艺术家生命力的体现,也是艺术家对生命最好的礼赞。

编辑:罗远