苏新平:早期石板画上的草原情怀

0条评论

2015-04-13 17:03:32 来源:中央美术学院艺术资讯网 作者:宋晓霞

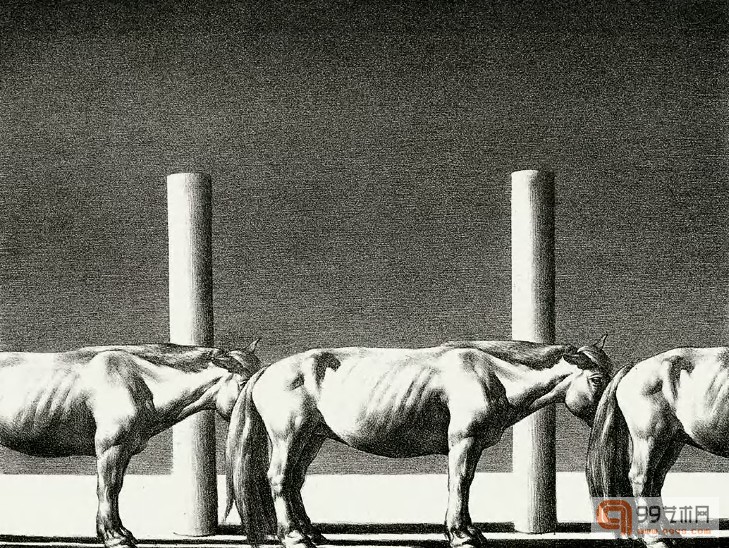

1989年作 木桩与马

苏新平的父母20世纪50年代来到内蒙支边,苏新平就出生在内蒙古集宁市。集宁的北端与外蒙交界,在60年代是反修的前线。父亲有枪,家里有报,是苏新平对早年生活的记忆。盟委大院里的日常生活,全无人们想象之中的赛马、摔跤、射箭之类的活动,能歌善舞、浪漫奔放的蒙古族生活景象,苏新平还是上了美术学院之后藉当时风行的边疆风情画的眼睛才看到。

在他幼时,苏新平的全家还住在大院里的土房中。每逢夏季的暴雨,雨柱好像刺破天空的玻璃针,千针万针钻透屋顶,排鞭而下的雨水随时会将苏家的土房融化进雨洋的浪涛里。苏新平在灭顶的惊悸中,体验到了人情的冷暖。60年代末,对“内蒙古人民革命党”(简称“内人党”)血腥残酷的“挖肃”运动,虽与他的家人无关,也让少不更事的苏新平陷入了极度的恐怖之中。

这时,他已经习惯于坐在人间与天空之间的树上,习惯于任心神行走在远方的天际线上。从盟委大院里的这个棵开始,在苏新平的灵魂里,就是说在经验的感受与超验的诘问之间,发生了某种关系。从那以后,这种关系,这种启示,这种同空间的联系,就一直存在于苏新平的艺术生活中,并且成为苏新平创作的根本资源。

1979年,苏新平从内蒙考取了天津美术学院。此前他在部队画宣传壁画和报刊题花的经历,使他选择美术作为自己的生存之路。

时值“文革”结束之后的中国社会主义革命和建设的“新时期”。20世纪70年代末到80年代初广泛存在于社会各阶层的“新时期”意识,其核心是以“科学、民主”为内容的对于“现代化”的热切渴望。“现代化”的目标和进程所要求的开放意识,带来了大规模介绍西方文化思想的持久热潮。1979年,邵大箴在创刊不久的《世界美术》上连续发表介绍西方现代美术的文章,闯入几十年来的艺术禁区,为开拓80年代艺术探索的空间作了文化上的准备。

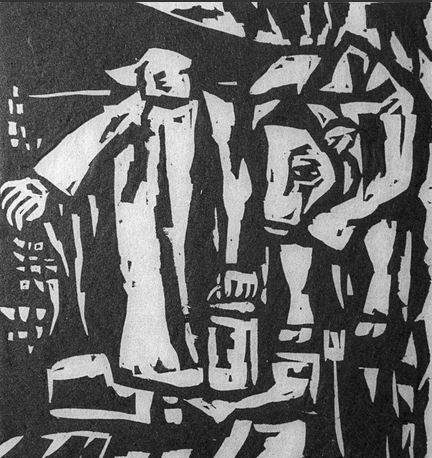

牧童 版画 1986年作

七八十年代的思想解放与文化转型,是苏新平最初形成艺术认识的背景。他像蜗牛出壳似的来到内地求学,钻出壳是为了了解海,了解世界。陌生的海就是蒙满历史尘土的城市,这里是与草坡连着草坡的家乡截然不同的空间。陌生的世界就是各种价值观念交织的美术界。由于几个世纪的西方文化成果几乎同时被介绍和传播,各种艺术观点、各种艺术流派、众多的艺术家与作品纷至沓来,令许多原本对“外界”不了解的人,既兴奋莫名又惶惑备至。何况当时刚刚踏入版画艺术世界的苏新平,无论是对欧洲艺术文化史的文脉,还是对新兴木刻运动—解放区革命木刻—50年代的中国现代版画传统,在认识上几乎还都是空白。

20世纪70年代末至80年代中期,中国版画的创作继40年代和50、60年代之后进入了第3次高峰。当时最有影响的版画家,主要是在前两次创作高峰中涌现的中、老年画家。版画创作也发生了历史性的转折,其主流是旨在将版画从文革时期的附属工具状态剥离出来、趋向轻松愉悦的风情表现。当时苏新平接受的版画艺术教育,是从生活到艺术的方法和艺术反映生活的风格,最高的追求是表现好生活气息和人物味道。4年之后,苏新平的木刻毕业作品所呈现的天然朴茂的品格与唯美矫饰的趣味之间的冲突,折射出彼时版坛主流艺术对他的规范力量。

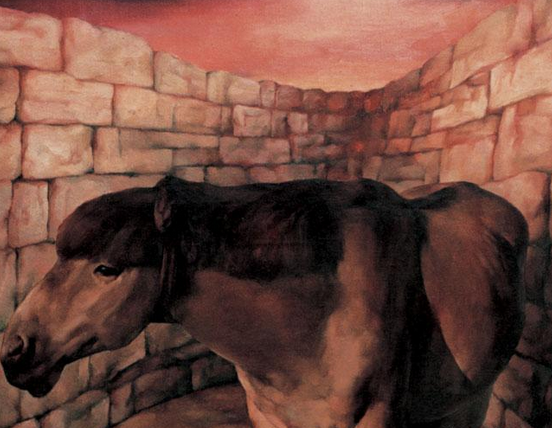

被困之马 1989年作

可是这种满足于局部的现象和趣味,停留在琐碎的、表层的、学院的圈篱之中的艺术,与苏新平自身的器性不合,也与他即将形成的艺术认识相抵牾。就在这时,美国版画家肯特像一道闪电,点亮了苏新平心里的光。在那里,他看到了自己梦寐以求的在版画中将大自然和内在力量融于一起的愿望。肯特的版画向他昭示了一种庄严肃穆的境界,一种至上的感情悟,一种爱与创造力的源泉,一种个性发展的最为充分的形式。这种人类的超越性价值深深地吸引了苏新平,尽管当时他还不能使它成为自己在精神世界中安身立命的支柱。同时,从当时最有影响的伤痕美术和乡土写实主义中,苏新平自省风情版画远离了社会现实和人们的所思所想,失去了对时代生活总体精神的把握。

1983年,经历了4年艺术远游的苏新平回到了内蒙古,在内蒙古师范大学美术系任教。内蒙师大位于呼和浩特,是边疆少数民族地区在建国后最早成立的高等学校,承担着发展民族高等师范教育的重任。然而这些根本不是吸引苏新平穿越内地和边疆之间无法衡量的距离重返内蒙的原因。

在随后的几年里,苏新平几乎年年都去草原,看上去这很象是当时美术界流行的“深入生活”和“下乡采风”。

苏新平只是为了和草原近些,再近些,近到他在心里能闻得见草原的香,那是一股大地野生物的山香,是童年与他共同生长、而在城市生活中渐行渐远的芳香。当他回到草原,在田土的温声细雨语中,安静地体验着早年在盟委大院的树上的内心体验,就好像在10余年后为那个少年找到了知音。同时代的艺术家在草原找到的是丰富的生活素材,是绚烂的蒙古文化,而苏新平找到的却是自己,他在草原上“深入”的与其说是“生活”,不如说是自己孤寂的心灵。苏新平在草原上塑造了自己艺术主体的创造性思维。

草原是所有人的,沉重而又隔绝,它是一种不能传播的声音,是一种终将使人的梦想变成粉沫的孤独运动。

苏新平发现,在草原的孤寂之旅中,不是蒙古族牧民新鲜的生活或动人的情节,而是天、地、人的母题牢牢地把握着他。于是苏新平从经验的感受中生出了对天、地的爱与畏。这种由广漠的草原所激发的超越价值的觉醒,对于苏新平的一生来说是很重要的。在此后的艺术态度中,他始终以自己得自草原的心灵体验作为拷问自我与同代人灵魂的契机,对蒙古人—中国人—当代人的精神现象作出了独有的洞察。

几年之后,在草原的磁力召唤之外,还有一个文化都市让苏新平又一次感到了那种无法解释的召唤,那就是北京。

初升的太阳1990年作

1986年,苏新平考取了中央美术学院版画系研究生。这一年,是“’85新潮美术”在全国狂飚般兴起的一年。在随后的3年里,现代艺术群体蜂拥而起,各种展览、宣言、论文呼啸而至。新潮美术泛指1980-1989年间在美术界所形成的、以西方现代主义艺术形态为参照的中国现代艺术的探索实验运动。新潮美术的兴起,根源于思想解放运动的深化,应合了“实现现代化”的意识形态诉求,自新时期以来,它深刻地改变了中国美术的现状和发展趋势,是在中国语境中具有典型的中国特色的文化现象。苏新平没有卷入这场启蒙性和集体性的现代艺术运动,他被距离和沉默分隔在他自己的世界里——他在中央美院的工作室里闭门钻研石版画。从《少女》、《晨》到《傍晚》、《牧童》和《母与子》(1986年),可以看出他最初也是从描述与抒情的路子中走出来的。不过,这些早期石版画已经显露出苏新平典型的艺术样式:突出的单体形象与抽空了的物质空间,以写实的表象进行超写实的想象。

当时,在中央美术学院内占据主流的是讲究形式和技巧、强调意蕴和格调的纯艺术倾向,在形态上既有西方古典主义风格,也有西方印象主义或表现主义风格;既有较为抽象的形式,也有超现实主义的风格。苏新平虽然在这样纯艺术的氛围里得以深入地研究石版画的语言,但他终究不能将艺术语言作为一种纯粹的境界或科学理性的认知来追求。他着魔于用石版语言创造一种空旷的光感,早年他在草原上的心理体验和如今他与当代社会的文化关系,就像两股线索相交编织而成苏新平版画语言中醒目的孤寂感和沉重感。因此,苏新平在艺术上的进展是有根的,而且这个根既不是生长在艺术样式与艺术样式之间的关系上,也不是泛泛地搭建在艺术与社会文化之间的关系上,而是深深地、牢牢地扎在艺术样式与个人体验、社会文化之间的关系上。

难怪他在接触石版画一两年后,就创造出了像《躺着的男人和远去的白马》(1988年)这样联结了经验的感受与超验的诘问,兼容了幼年的体验与成年的认识的代表作品。在这幅作品中,人与马、杆与天际线、神秘的强光与投影,都不是某种生活现象的铺排与堆砌。写实的造型语言,使它们完整地保留了视觉的真实感,足以作用于观者的直觉与感观。同时,苏新平又抽空了背景的物质空间,灵活地处理和表现形象的时空关系、主宾关系,使整个图式带有更大的弹性。比如,画面中的黑白相交之处,并没有按照写实绘画焦点透视的关系摆设,它看上去像是天际线,却又让人联想到星体的边缘。天空是黑暗的,然而地面上的强光与投影不会让人想到这是夜晚,却会让人联想到浩渺的宇宙。最值得玩味的是画中形象之间的关系。苏新平显然有意识地放弃了对这些形象的组织,而以平均的力度去刻画这些形象。这些形象摆脱了情节,甚至也摆脱了焦点透视的观看脉络,因而在形象之间留下了较大的审美空白,引导读者自己去联系和补充,以达到画家的意向所在。心理的、文化的、精神的意蕴,就隐约地浮现在这非集中的、无中心的画面结构间。这是苏新平石版画最有魅力的地方,它状物而不滞于物,引导我们由此及彼地展开联想和想象。最终以非现实的情境,构成了它与现实对话的精神力度。这一成就,也得力于苏新平这几年对图式和语言的锤炼。

大约与此同时,美术界出现了“纯化语言”的声音,这是针对新潮美术中盲动的、浮躁的倾向,比照以形式的创造为先导和理论基础的西方现代主义,从现代主义内部对新潮美术所作的反省与清理,寄托了寻找中国现代艺术自身的语言与超越社会功利性的人文内涵的努力。其潜在的一个理论问题是:什么是中国现代艺术的价值支点?

提水的女人 木刻 1983年作

1988年10月,中央美院版画系徐冰在与同行吕胜中的联展中展出了装置《析世鉴》。这是费时一年、将自造的两千多个“伪汉字”活字印刷的“天书”,或印在10米长温州皮宣上漫卷张挂,或以线装书样式装订成册,展场综合了古籍线装书、长卷、大字报的样式。在当时,《析世鉴》既以制作技术精致考究、视觉语言极度纯粹震撼了美术界,更以全场48万个欲读不能的“伪汉字”破坏了既定的文化概念和人们固有的思维模式,在观念上是针对二十世纪80年代中国文化界书写的一部“警世通言”。苏新平也认真地看了这件被批评家称为嫁接了“新潮”与“学院”的作品,他看到徐冰在刻字的过程中获得了自我的超越,进入纯净自由的精神境界,这个过程既是艺术家实现自己思想的过程,也是摆脱文化困境的一条切实的道路。

1989年,不仅是中国社会的一个转捩点,也是中国现代美术发展的转折点。正是在这个转折的关头,苏新平在版画界乃至美术界建立了个人的艺术风貌。

这一年2月,苏新平的石版画《大荒原》(1988年)参加了“中国现代艺术展”。在这个标志着80年代中国现代艺术运动终结的大展上,苏新平以空寂的草地、沉默内省的人与神秘的光,开始在中国美术的舞台上崭露头角。同年4月,他参加台湾“中国大陆青年版画家大展”获得第一大奖,7月参加“第7届全国美术展览”获得铜奖。次年,他的作品被英国大英博物馆和美国亚洲太平洋博物馆收藏。

也是在1989年,苏新平研究生毕业留在中央美院任教,他的毕业论文《母题与空间—绘画表现意义和表现语言》发表在《美术》1989年第11期。这时,他所创造的具有象征意义的精神性的空间,已经成为画坛认可的苏新平风格。在随后的几年里,他一气创作了《影子》系列、《寂静的小镇》系列、《空旷的草地》系列、《无题》系列、《对话》、《行走的男人》等大批石版画。1990年苏新平在香港举办了个人版画展,1991年他在上海美术馆举办个人石版画展,1992年在中国美术馆举办个展。

苏新平的“出场”,适逢中国美术从80年代到90年代的转换之际,他的发展从一开始就在一定意义上代表着中国当代艺术的转折与变化。90年代初,主要由美术学院毕业不久的青年画家构成的“新生代”,成为新潮美术结束后的第一个艺术思潮。“新生代”的出现,既反映了90年代中国社会的现实变化,也标志着中国艺术从西方向本土回溯,从集体主义向个人价值回落,从意识形态的乌托邦向当下的社会与现实回归的趋势。苏新平和“新生代”画家有很多相似之处:他们同是从美术学院毕业的艺术家,同样在读书期间旁观了新潮美术的风起云涌,同样用在学院里接受的写实技法表达个人对生活的感受,在评论家的眼中他们也同样构成了对80年代现代主义美术运动的反思。就个体之间的关系来说,苏新平和“新生代”画家都有疏离外部世界的倾向,他们同是回到自我的生存状态、从个人出发对现实进行观照。但是,在艺术与现实的关系上他们却不一样,这就决定了苏新平只能成为苏新平,并使他的艺术创造成了真正的个体活动。

“新生代”的代表画家是近距离地直接揭示现实的处境,追求的是一种具体切身的真实。几乎是相反,苏新平以写实的造型寻找某种意向和表现的意义,通过虚构的艺术情境来象征艺术家在现实中的生活实境。用他自己的话来说是:“既有生活现象,又有笼罩在这一生活现象之上的某种意念的立体综合的视界。”(苏新平《母题与空间》)。前者是谋实境,后者是建心界,这是苏新平与“新生代”画家在根本上不同的地方。在90年代初普遍的信仰危机和无所适从的精神困惑中,苏新平在对精神真实的肯定中牢牢地维系了自己的思想和感觉。

在这些年里,苏新平用石版画把他的早年隐秘的经验,连同他在津京两地空荡生活中的各种体验收集起来,绘画就像盟委大院里的那棵树一样,帮助他确立了一个真正属于私人的领域。在这个私人的领域里,苏新平确立起自我意识,建立起自己的主体性,明确了个体的自我认同。其实,自我认同是一种双向的确认,它不仅是自我与自我的认同,同时也是自我与他者的认同。处在这样一种双重关系当中,每个个体既自我关怀,又关涉他者。即使是最最内在的私人主体性也都是和他者联系在一起的,是和公众联系在一起的。苏新平90年代初的作品,将艺术家、绘画及观者之间的关系,变成了内心对人性、自我认识、同情深感兴趣的私人之间的亲密关系,在呈现个体的内在精神世界的过程中,苏新平让我们参与到艺术家自我的意识活动之中。

在苏新平对自我有了清晰的意识之后,并没有死抓住个体不放,他要和自我之外的他者建立起关系,要将自己艺术中的私人领域与公共领域发生关联。这一回,仍然是艺术帮助了他。

编辑:孙毅

延展阅读

相关新闻

0条评论

评论