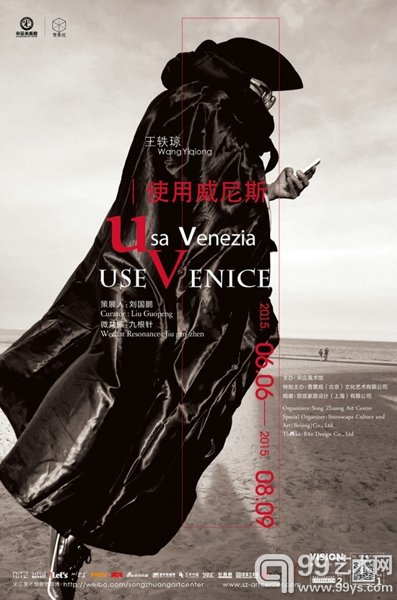

占有一个空间,不如占有一个境界---关于王轶琼作品“使用威尼斯”的对话

0条评论

2015-06-08 18:00:17 来源:99艺术网专稿

对话者:王轶琼、九根针

时间:2015年4月27日

王轶琼这次在威尼斯的《使用威尼斯》,以及他的“微微信神”在双年展和徐冰的作品形成了鲜明的对比。徐冰将展览现场变成了一个虚构的文化战场,他用各种工业废弃物做成文化符号去占有一个实体的展览空间,还是传统方式。而“微微信神”与展厅空间已经没有什么关系,信神通过游离于现场之外而绝对存在,是非常智慧的作品。实体的牢笼空间被抛弃不用之后,却占有了一个更大的境界空间。

王轶琼:谢谢这么说!九根针你好,非常高兴,我在威尼斯,非常想念你和各位。最近一年多时间你利用“群”作了非常多的言说,放电和共振都发生在群里,特别好。这一段我在威尼斯,在做一件作品,叫“使用威尼斯”,你有什么感觉?我们可以用文字或语音聊一聊互动一下。我觉得我在用另一种符合中国人的禅意的、自由的方式在做作品,中国艺术家使用微信文字的方式与西方人有很大差异!这种差异的解读挺好,我觉得同样都在面对威尼斯,双年展,那就看在这个问题上谁先找到了一种新的方法。“使用威尼斯”是个开始,我在威尼斯的这几天感觉就是回了一趟老家,和走在苏州、南京的街巷的感觉是一样的没有任何区别,感觉是回家了。

九根针:好的,作品非常好,还在威尼斯吧?祝一切都好。 作品很智慧,“使用”是非常好的概念,这次你用手机“使用”了威尼斯的文化和空间之场,比“使用水墨”更进了一步,“回家”是暂时假装忘记中国身份,是对文化身份的再次定位和寻找。

王轶琼:我这次使用微信文字参加一个威尼斯外围展,其中还有一件作品是一个更大的装置作品,在《东来西去》展里,五月八号开幕。

在来威尼斯之前,我就在思考一个在威尼斯双年展期间的用比较长的时间实施的方案,希望这个方案是轻便的、共时的、流变的。最后我选用了“使用威尼斯”这个概念。手里只拿一个手机,差不多相当于空着手去做作品,想利用这个城市的所有一切作为材料来完成这个作品。这个考虑和“十墨”、新京派的精神形态比较吻合。因为我一直在提“使用”的概念,使用水墨、使用版画、使用摄影、使用大理石、使用金刚、使用木头…,等等一系列使用,都是属于材料的范畴。那么现在的问题是,它是一个文本,我就在文本的使用。那么对威尼斯这个城市的使用是我这次“使用”的一个最大的感受,它有一种跨越文化时空的感觉而且特别直接。

也很高兴能够来到威尼斯做这个微信作品,这个城市面貌好,好看,在这呆着觉得很舒服,这儿空气的湿度、透明度是在别的城市没有的。威尼斯电影节能在这地方举行跟它有很大的关系,就是看起来那个云彩、空气感跟你在国内拍摄的不太一样,他们当地人自己也都说跟别的城市是不太一样的。其实我的这个片子拍的有些效果跟这有关系,我觉得这个也恰到好处地使用了这个环境。气候温和,它的温度和透明度都很好。

九根针:精神分析学对人类精神认识的成长过程经历了:弗洛伊德--荣格--方迪这三个阶段。

这三个人对意识的看法是截然不同的,弗洛伊德认为人的潜意识是理性意识的对立面,他认为潜意识与个人童年经验、性本能、以及社会成长经历有关。而荣格的“集体潜意识”不是个人经验,而是“祖先脑”、“集体脑”或称“太古自我”更精确一些,包括个人潜意识和集体潜意识。而方迪不同,方迪称人的潜意识为“伊德”是宇宙虚空能量。也就是说意识分析到最后与人几乎无关,意识的本性是虚空,是宇宙的。

也即精神分析学对人大脑中潜意识的认识经历了:“个体脑”、“祖先脑”(也可称集体脑)、“宇宙脑”这三个阶段。

方迪的“象”、“伊德”、“虚空”等概念是立足于宇宙的本体来研究人的潜意识的,已经接近了完美。他的理论与道家的老子、墨家的学说有天然的、不言自明的融通性,这个是我最感兴趣的。

奥利瓦就认为西方艺术对“图像库”资源的处理大部分是弗洛伊德式的(个体脑),还没到进入到荣格的“祖先脑”阶段,所以他提出了超前卫。

而我认为方迪意义上的(宇宙脑)西方当代艺术还没有出现。

在荣格的祖先脑(或集体脑)对图像库的“使用”意义上,从农业社会转型过来的中国人对祖先脑的“使用”(我在此处借用了你的“使用”概念)有很大的优越性,在对“宇宙脑”的“使用”上中国人的优越性就更强了。

未来二十年内,中国当代艺术必将全面超越和完胜西方国家,这个是无须去证明和预言的,十年后这个结果很快就能被我们慢慢感觉到。

王轶琼以一个画家的身份创作了“微微信神”系列,他不仅仅创作了文字,同时也创作了“形象”,只是这个形象在一个更大的场态空间中存在着,他自己称之为“文字装置”。他在经营着一种与传统展览空间完全相反的负空间。正如我之前说过的:所有的依赖于展厅而存在的作品都不是未来艺术。王轶琼的微信作品“使用威尼斯”对于当代艺术的未来学型态的启示意义即在于此。

用绘画或别的艺术形式来表达一种观念的想法,是不正确的,因为分析到最后,这个世界上是没有绝对的观念的,观念也是一种材料,观念不是观念。观念本身就是一种材料,这意味着我们用观念这种材料去指挥另外的材料的方法是错误的。 既然观念就是材料,那么不断的用手指在手机触摸屏上写一个观念,并不停的重复这个书写行为本身才是最关键的。

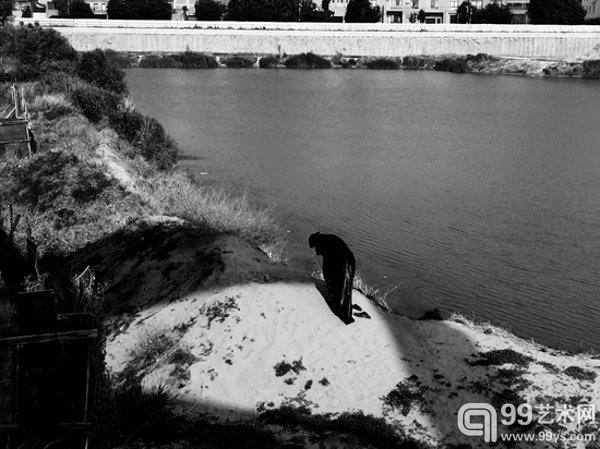

正如王轶琼所说:“《使用威尼斯》好像有表演的成分,但实际作品的发生都是在无人观看、相对封闭的条件下完成的,如果有观众在现场也不以吸引观众为目的。作者只是按照预定的计划完成这个作品的过程,最后通过微信的形式发布出去,作品的完成在发出微信的那一刻,而之前所有的变数都可以一次再一次的预演,直到作品达到预计的目标。”

所以王轶琼写了什么,说了什么就更不重要了。重要的是他这个一直在重复的若有所思、若即若离的思考行为本身。

九根针:这种若有所得又好像什么都没有说的境界可以称之为“无我重复”而不是“观念重复”,在“无我重复”中说了什么,想了什么一点都不重要了,这种方法类似于禅,是艺术禅,也是生活禅,是自我治疗和自我超越的最佳路径。

王轶琼:用荣格来解释“微微信神”和“使用威尼斯”,真是谢谢了。

九根针:“微微信神”是“集体脑”向“宇宙脑”过渡的之间形态,是过渡体。是“扶箕”和“笔仙”的当代微话语的放电形态,扶箕和笔仙是传统“放电体”,放电体的特征正是你说的掏空(释放、搬运)大脑中的物质,“微微信神”其实就是当代“放电体”。 “放电体”的主要特征正是荣格说的共时性。

荣格共时性理论的奇妙之处就是他将一切偶然性的东西都解释成了必然性的,一切必然性的东西又可以变成是偶然性的。不是自然感动了艺术家,而是艺术家感动了自然。大自然的一切物质和人和物都围着艺术家或心理分析师在运转,所以一直以来都有人认为荣格是西方学术界最大的巫师。

你用西方中世纪贵族穿的的圣衣包裹自己就是用物质性的“附体”来表达一种人类精神的共时性。

西方圣衣里包裹着一个中国艺术家,这个人没有像波伊斯那样用嘴在苦口婆心、喋喋不休的在说,而是用手机在发微信,以放电体的形式将思想和图像迅速传播出去。

时间:2015年4月27日

王轶琼这次在威尼斯的《使用威尼斯》,以及他的“微微信神”在双年展和徐冰的作品形成了鲜明的对比。徐冰将展览现场变成了一个虚构的文化战场,他用各种工业废弃物做成文化符号去占有一个实体的展览空间,还是传统方式。而“微微信神”与展厅空间已经没有什么关系,信神通过游离于现场之外而绝对存在,是非常智慧的作品。实体的牢笼空间被抛弃不用之后,却占有了一个更大的境界空间。

王轶琼:谢谢这么说!九根针你好,非常高兴,我在威尼斯,非常想念你和各位。最近一年多时间你利用“群”作了非常多的言说,放电和共振都发生在群里,特别好。这一段我在威尼斯,在做一件作品,叫“使用威尼斯”,你有什么感觉?我们可以用文字或语音聊一聊互动一下。我觉得我在用另一种符合中国人的禅意的、自由的方式在做作品,中国艺术家使用微信文字的方式与西方人有很大差异!这种差异的解读挺好,我觉得同样都在面对威尼斯,双年展,那就看在这个问题上谁先找到了一种新的方法。“使用威尼斯”是个开始,我在威尼斯的这几天感觉就是回了一趟老家,和走在苏州、南京的街巷的感觉是一样的没有任何区别,感觉是回家了。

九根针:好的,作品非常好,还在威尼斯吧?祝一切都好。 作品很智慧,“使用”是非常好的概念,这次你用手机“使用”了威尼斯的文化和空间之场,比“使用水墨”更进了一步,“回家”是暂时假装忘记中国身份,是对文化身份的再次定位和寻找。

王轶琼:我这次使用微信文字参加一个威尼斯外围展,其中还有一件作品是一个更大的装置作品,在《东来西去》展里,五月八号开幕。

在来威尼斯之前,我就在思考一个在威尼斯双年展期间的用比较长的时间实施的方案,希望这个方案是轻便的、共时的、流变的。最后我选用了“使用威尼斯”这个概念。手里只拿一个手机,差不多相当于空着手去做作品,想利用这个城市的所有一切作为材料来完成这个作品。这个考虑和“十墨”、新京派的精神形态比较吻合。因为我一直在提“使用”的概念,使用水墨、使用版画、使用摄影、使用大理石、使用金刚、使用木头…,等等一系列使用,都是属于材料的范畴。那么现在的问题是,它是一个文本,我就在文本的使用。那么对威尼斯这个城市的使用是我这次“使用”的一个最大的感受,它有一种跨越文化时空的感觉而且特别直接。

也很高兴能够来到威尼斯做这个微信作品,这个城市面貌好,好看,在这呆着觉得很舒服,这儿空气的湿度、透明度是在别的城市没有的。威尼斯电影节能在这地方举行跟它有很大的关系,就是看起来那个云彩、空气感跟你在国内拍摄的不太一样,他们当地人自己也都说跟别的城市是不太一样的。其实我的这个片子拍的有些效果跟这有关系,我觉得这个也恰到好处地使用了这个环境。气候温和,它的温度和透明度都很好。

九根针:精神分析学对人类精神认识的成长过程经历了:弗洛伊德--荣格--方迪这三个阶段。

这三个人对意识的看法是截然不同的,弗洛伊德认为人的潜意识是理性意识的对立面,他认为潜意识与个人童年经验、性本能、以及社会成长经历有关。而荣格的“集体潜意识”不是个人经验,而是“祖先脑”、“集体脑”或称“太古自我”更精确一些,包括个人潜意识和集体潜意识。而方迪不同,方迪称人的潜意识为“伊德”是宇宙虚空能量。也就是说意识分析到最后与人几乎无关,意识的本性是虚空,是宇宙的。

也即精神分析学对人大脑中潜意识的认识经历了:“个体脑”、“祖先脑”(也可称集体脑)、“宇宙脑”这三个阶段。

方迪的“象”、“伊德”、“虚空”等概念是立足于宇宙的本体来研究人的潜意识的,已经接近了完美。他的理论与道家的老子、墨家的学说有天然的、不言自明的融通性,这个是我最感兴趣的。

奥利瓦就认为西方艺术对“图像库”资源的处理大部分是弗洛伊德式的(个体脑),还没到进入到荣格的“祖先脑”阶段,所以他提出了超前卫。

而我认为方迪意义上的(宇宙脑)西方当代艺术还没有出现。

在荣格的祖先脑(或集体脑)对图像库的“使用”意义上,从农业社会转型过来的中国人对祖先脑的“使用”(我在此处借用了你的“使用”概念)有很大的优越性,在对“宇宙脑”的“使用”上中国人的优越性就更强了。

未来二十年内,中国当代艺术必将全面超越和完胜西方国家,这个是无须去证明和预言的,十年后这个结果很快就能被我们慢慢感觉到。

王轶琼以一个画家的身份创作了“微微信神”系列,他不仅仅创作了文字,同时也创作了“形象”,只是这个形象在一个更大的场态空间中存在着,他自己称之为“文字装置”。他在经营着一种与传统展览空间完全相反的负空间。正如我之前说过的:所有的依赖于展厅而存在的作品都不是未来艺术。王轶琼的微信作品“使用威尼斯”对于当代艺术的未来学型态的启示意义即在于此。

用绘画或别的艺术形式来表达一种观念的想法,是不正确的,因为分析到最后,这个世界上是没有绝对的观念的,观念也是一种材料,观念不是观念。观念本身就是一种材料,这意味着我们用观念这种材料去指挥另外的材料的方法是错误的。 既然观念就是材料,那么不断的用手指在手机触摸屏上写一个观念,并不停的重复这个书写行为本身才是最关键的。

正如王轶琼所说:“《使用威尼斯》好像有表演的成分,但实际作品的发生都是在无人观看、相对封闭的条件下完成的,如果有观众在现场也不以吸引观众为目的。作者只是按照预定的计划完成这个作品的过程,最后通过微信的形式发布出去,作品的完成在发出微信的那一刻,而之前所有的变数都可以一次再一次的预演,直到作品达到预计的目标。”

所以王轶琼写了什么,说了什么就更不重要了。重要的是他这个一直在重复的若有所思、若即若离的思考行为本身。

九根针:这种若有所得又好像什么都没有说的境界可以称之为“无我重复”而不是“观念重复”,在“无我重复”中说了什么,想了什么一点都不重要了,这种方法类似于禅,是艺术禅,也是生活禅,是自我治疗和自我超越的最佳路径。

王轶琼:用荣格来解释“微微信神”和“使用威尼斯”,真是谢谢了。

九根针:“微微信神”是“集体脑”向“宇宙脑”过渡的之间形态,是过渡体。是“扶箕”和“笔仙”的当代微话语的放电形态,扶箕和笔仙是传统“放电体”,放电体的特征正是你说的掏空(释放、搬运)大脑中的物质,“微微信神”其实就是当代“放电体”。 “放电体”的主要特征正是荣格说的共时性。

荣格共时性理论的奇妙之处就是他将一切偶然性的东西都解释成了必然性的,一切必然性的东西又可以变成是偶然性的。不是自然感动了艺术家,而是艺术家感动了自然。大自然的一切物质和人和物都围着艺术家或心理分析师在运转,所以一直以来都有人认为荣格是西方学术界最大的巫师。

你用西方中世纪贵族穿的的圣衣包裹自己就是用物质性的“附体”来表达一种人类精神的共时性。

西方圣衣里包裹着一个中国艺术家,这个人没有像波伊斯那样用嘴在苦口婆心、喋喋不休的在说,而是用手机在发微信,以放电体的形式将思想和图像迅速传播出去。

编辑:李保兴

相关新闻

0条评论

评论