乔治·贝娄,《淋浴》,1917

抽象的守望

王尔德曾经称同性情欲为“不能言说的爱”,对于曾经被视为禁忌的身份进行编码、掩饰和升华,也成为不少艺术家表达同性情欲的一种惯用手法。

美国艺术家马斯登·哈特利(Marsden Hartley)花了一辈子时间寻找适合自己那永不停歇又矛盾重重的个性的表达方式。他一生中唯一一次似乎找到了宁静的时刻,是在一战前。当时他来到德国,爱上了一个名叫卡尔·冯·弗莱堡的德军军官。他同时着迷于这个国家的速度、效率和充满活力的色彩。沉浸于柏林的文化中——包括他所热爱的军国主义——哈特利发展出一种独有的抽象风格,他结合了德国的各种符号和徽章。在《第47号绘画,柏林》(1914-1915)中,哈特利用心上人外在身份的一些符号组成了心中爱人的肖像,以表达对弗莱堡的感情。

1932年4月,现代主义诗人哈特·克兰(Hart Crane)坐着自己的船奥里萨巴在墨西哥返回美国途中,他因感情不顺跳海自尽。闻知此讯,艺术家马斯登·哈特利使用当年画心中爱人卡尔·冯·弗莱堡的方法描绘了诗人。在这幅名为《八击钟的蠢事》的作品中,画中元素包括克兰的年龄——38岁,他的生活,他的跳船自杀,以及最重要的——他的诗作。整幅画上方有一枚血红的太阳(克兰死于正午时分,即八击钟击响八下的时候),两个弧线代表克兰的伟大诗作《桥》。

10年之后,乔治·普拉特·莱斯(George Platt Lynes)为哈特利拍摄了一张相片,年届70的哈特利憔悴地依靠在椅子上,他身后的阴影里,一个年轻人穿着军装。这张照片似乎在追忆那些在两次大战中失去生命的情人,也是对于青春一去不返的祭奠。拍摄了这张照片之后一年,哈特利便去世了。但他与前后艺术家的相互联系,代表了同性恋者在直人社会中逐渐建立起自己的关系网,对自己的身份进行确定,并创造了一个自我保护的空间。在前一代人的示范和贡献下,同性恋亚文化社群开始创造自己的历史。

1950年代充满了社会和文化的冲突。政府的压迫对同性恋者造成了巨大的压力。在这种气氛中,艺术家罗伯特·罗森伯格、贾斯帕·琼斯将他们对政治和文化风向的反抗情绪呈现在作品中,而这对情人的彼此感情同样为人所津津乐道。

另一方面,在现代民权运动的萌芽阶段,作家詹姆斯·鲍德温、拉尔芙·爱丽森等人探讨了在美国与众不同意味着什么。垮掉的一代更是粗声粗气,在艾伦·金斯堡领导下,对一本正经进行反击,在惠特曼的自由体诗篇中注入痛苦的嚎叫。

1950年代早期,抽象表现主义大行其道,罗伯特·劳森伯格以他著名的“空白”与其对峙,他最著名的作品就是将威廉·德·库宁的一幅画擦掉。这一行为也让劳森伯格意识到,沉默是对政治和社会压制的一种反抗。在1950年代末期,另一种反抗的策略开始显现,劳森伯格在他的但丁《神曲》系列绘画中有所呈现。其中一幅作品表达了地狱的轮回,索多玛人被强迫在灼热的沙地上不停奔跑。艺术家将自己的脚的形状也置于画面上方,将他后来的恋人贾斯帕·琼斯放在画中左侧,代表琼斯的是他最著名的作品美国国旗。

弗兰克·奥哈拉(1926-1966)是美国战后最重要的诗人之一,他的创作使美国诗歌更个人化、更亲密、更自省。他也是MoMA的策展人,每天午餐时会写一首诗。他崇尚自然,抗拒概念性化、抽象化的搔首弄姿。而他云遮雾绕的性倾向,可看作是其身为男同性恋者的自我保护意识作祟。他曾是很多艺术家笔下描绘的对象,但即使与最亲密的朋友,他也始终保持距离。美国现实主义画家爱丽丝·尼尔(Alice Neel)在一幅肖像画中抓住了他独特的形象,并将之描绘为“浪漫的,像鹰一般的侧像,和一束紫丁香”。另一幅极具冲击力的肖像画是奥哈拉的艺术挚友和恋人拉瑞·里弗斯(Larry Rivers)于1954年绘就的,里弗斯的这张裸体肖像是高雅艺术和低俗艺术的有机结合,奥哈拉在画中的动作既有古代大师画笔下维纳斯的影子,也撩拨着同性恋者的情欲。这般描摹也是对于当时政治气候的勇敢反击,在战后的这段时光里,政府对于同性恋者及持不同政见者都采取了严厉的压制措施。

弗兰克·奥哈拉选择了抽象表现主义的自发性,在生活的表面自由驰骋,迅速地将印象表达成诗句。在他具有欺骗性的简单表象之下,是对于世界的复杂感受。他的诗《纪念我的感觉》是对失去爱人的挽歌,同时他将这种感受升华成为一件艺术。1961年,当贾斯帕·琼斯借用了这首诗作为自己的创作主题时,他很有可能在想着自己刚刚分手的恋人罗伯特·劳森伯格。事实上,这两位艺术家尽管作品均有各自截然不同的风格,但他们的创作也时而会有一些彼此的呼应和联系,似乎也成为他们感情的伏线。

大卫·霍克尼是另一位重要的同性恋艺术家。他于1964年从英国移居美国西海岸。英国直至1967年才将同性恋非罪化,因此,霍克尼在英国时完成的与其性取向有关的创作都运用了一系列的符号与编码。只是他的作品内容中透露出来的执着与坚定,让人们感受到,与其说这些编码是为了掩饰,毋宁说它是一种对于当时英国压迫制度的评论。在《我们两个男孩互相依偎》(1961)中,他勇敢画出了两个男孩的图像,让同性情侣为人所见,他的绘画是后来平权运动的先声。有趣的是,当他移居美国后,逐渐不再创作这一系列的绘画了,也许,他在新的大陆终于获得了心灵的自由。

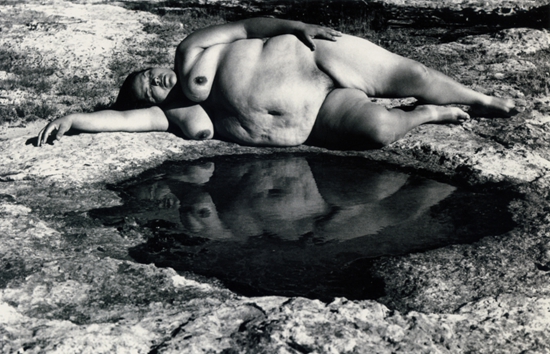

劳拉·安圭拉尔,《自然自拍像第4号》,1996

石墙以后,及与艾滋病的战役

1969年6月,纽约格林尼治村发生了石墙事件,当地同性恋社群针对警察的暴力进行了自发的抗议,同志平权运动似乎突然之间得到了爆发。在1960年代大规模政治抗议的历史潮流中,同性恋者突然受到了高度关注。同性恋社群意识到,他们并不需要被动地接受被社会的裁判,或者在社会中隐匿自己。

“出柜”成为一种个体的和政治的宣言,也反映在了文化和艺术中。此时,艺术作品可以直接与其个人身份相关,自我和社会不再泾渭分明。以往被编码、隐藏甚至忽略的主题现在可以在更广泛的空间里进行自由的表达。

苏珊·桑塔格在上世纪60年代成为美国知识分子界的突出形象,她美貌与智慧兼备。她十几岁时就从芝加哥大学毕业,然后先后就读于哈佛、牛津和索邦。1966年发表《反对阐释》,1977年发表《论摄影》,对影像的意识形态进行再思考,又发表两篇关于“疾病和隐喻”的研究。她在早年与社会学家菲利普·赖夫结婚并育有一子,但她一生中拥有很多段与女性的情史。她后来还对没有更多讲述自己的女同性恋主义感到遗憾。在她的晚年,桑塔格和摄影师安妮·莱伯维茨有一段互相承诺的关系。

在1960年代的名人文化中,另一个显著的同性恋偶像是艺术家安迪·沃霍尔。作为一个众所周知的同性恋者,他的苍白、面无表情、古怪的表达方式和著名的假发创造出一个“个体”。在他这个“伪装的自画像”系列中,每幅都有不同色彩的伪装覆盖在艺术家的脸上,沃霍尔提出了这个观点,肖像不过就是个面具。沃霍尔躲在众目睽睽之下——没有伪装,即刻可辨,他的脸即是他的伪装。

爆发于1960年代的酒神狂欢——“性、毒品、摇滚乐”——无法持久。爆发繁荣之后,便是精疲力竭。美国文化在1970年代似乎又转向传统,他们选择了罗纳德·里根为新一任总统,充满雄性气息的“肌肉男”形象再次回归,家庭也回归“传统价值观”。

悲哀的是,伴随着政治上的摇摆,出现了美国历史上最严重的健康危机之一——艾滋病和HIV病毒的传播。起初,人们的反应是零星、零碎和政治化的,很多人将艾滋病妖魔化成“同性恋瘟疫”,暗示他们因为道德堕落而“自作自受”。面对重重危机,同志社区只有依靠自己的努力。

1990年,18447个美国人死于艾滋病,艺术家基斯·哈林是其中之一,他死于1990年2月16日,年仅31岁。哈林以涂鸦艺术家的身份为人所知,他的画作经常出现在纽约地铁站里,但他的架上绘画同样广受欢迎。他的《未完成绘画》(1989)同样有随性涂鸦的痕迹,但未完成的结构使它有了一种正式作品的分量。淌下来的颜料不仅暗示着未完成,也是一种解脱。

菲利克斯·冈萨雷斯-托雷斯,《无题(洛杉矶罗斯肖像)》,1991

极简主义艺术家菲利克斯·冈萨雷斯-托雷斯(Félix González-Torres)及其伴侣罗斯·莱考克均感染上了HIV病毒,莱考克更是先他一步去世。冈萨雷斯-托雷斯有很多作品展现了对于感情的纪念。在一件莱考克的“肖像”作品中,艺术家用一堆和罗斯健康时重量相同(175磅)的糖果来代表他。参观者可以拿走一颗糖果,糖果堆会逐渐变小,然后会有新的补充进来,就像生死不断循环。

艺术家希望参观者/参与者也能分享到他与恋人感情的甜蜜。同时,逐渐减少的糖果也代表如果社区不重视艾滋病,那么同志社区会逐渐消失。当糖果融化在参观者口中,参与者也将体会到罗斯正在消亡中的震惊现实。

米斯蒂和吉米·宝莱特是南·戈尔丁(Nan Goldin)最喜欢的两个拍摄对象。一个早上,在尽夜狂欢之后,两个精疲力竭的派对动物打车回家。吉米·宝莱特的肩带掉下来了,这不是性感的暗示,而是精疲力竭和绝望。戈尔丁赋予对象一种尊严,一种分量,观者既无法偷窥,也无法站在道德制高点评判。相反,作为艺术家记录艾滋病后十年计划的一部分,戈尔丁提出,我们都和她一样坐在前排,困在同一辆不知去向何方的出租车上。

复数的自我

在可以预见的未来,艾滋病/HIV病毒依旧将成为社会的一部分。然而,在病毒出现1/4个世纪之后,一种大致的平衡已经达成。近些年来,关于身份的问题在后现代的语境中重新显现:我是谁?新一代的艺术家重新检视这个问题,就像开始的时候,沃尔特·惠特曼做的那样。

“有些男孩一辈子都想成为女孩,我为他们的故事所着迷,因为他们得非常努力,”在《安迪·沃霍尔的哲学》中,艺术家曾经做出如是表述,“自然赋予你外表,而你期望展现截然相反的一面。”他在1981年的肖像《篡改的肖像:变装的沃霍尔》而今已成为经典图像,在照片中,沃霍尔穿着男人的衣冠扮演一个女人,对于符号的“错误”运用和混搭却展现出一幅耐人寻味的画面。10多年后,另一位艺术家狄波拉·凯斯(Deborah Kass)——她是犹太人、女同性恋者——摆了和沃霍尔同样的姿势,她扮演了一个穿着男人衣装扮演女人的男人,以此给这堆标签符号增加了一层编码,同时也对艺术界依然存在的家长制性别主义的进行了批判。

世人对于同性恋者的关切逐渐深入到各个特定的领域,推导向对于每一个少数群体的关照。劳拉·安圭拉尔(Laura Aguilar)的父母分别是墨西哥裔美国人和爱尔兰裔美国人,除却种族身份,可以定义她的另外两个显著的标签是:女同性恋、肥胖。作为美国社会的“局外人”,她创作了一系列“自然自拍像”,在自然中,她袒露的肥胖身躯不再显得触目惊心,反而和周边环境融合在一起。她希望以图像形式,探究超越社会强加的分类之上的普遍性内涵。

好莱坞在政治上一般是进步的,但谈到性倾向的问题,总是摇摆不定含糊其辞。1997年4月,情景喜剧明星、脱口秀主持人艾伦·德杰尼勒斯(Ellen DeGeneres)在接受《时代》杂志采访时说:“是的我是gay。”

这成为一个历史性的事件。德杰尼勒斯也曾经考虑要不要出柜,最后她意识到,如果自己不能坦承自己是女同志,那么她对于自己的生活和职业都没法控制。出柜,她后来说,成为最自由的经验,因为“从此以后再也没有人能够伤害我了”。

安妮·莱伯维茨给德杰尼勒斯拍摄的照片是一场视觉符号的狂欢,强调了这位主持人在公众面前的模棱两可的形象。她穿着胸罩,也戴着拳击手套,德杰尼勒斯像小丑一样的装扮,是揭露也是隐藏,烟赋予她一种“硬汉”的腔调。

黑人艺术家格伦·利贡(Glen Ligon)创作了一系列作品,全部借用了美国黑人作家詹姆斯·鲍德温的文本,探讨作家如何被世界异化,以及艺术家本人不想被自我异化的努力。利贡关注美国黑人的历史,探讨在历史和艺术中对黑人身体的描绘和排斥。在名为《镜像》(Mirror,2002)的作品中,鲍德温关于黑人状况的字句首先被涂抹在画布上,然后覆盖其上的煤灰将字句打断,使其变得支离破碎,最后仅仅依稀可辨。鲍德温是黑人,也是同性恋者,与此同时,他有自己的复杂个性——但最后,全部被“他是黑人”这个社会印象所覆盖。利贡的作品探讨了不同身份标签背后的复杂性,这些标签定义着每个具体的个人,最后却常常让人们的认识变得肤浅而表面。

杰克·皮尔森(Jack Pierson)创作了一系列名为《自拍》(2005)的作品,但镜头对准的都不是他自己。“我如何能表现自己?”他问自己,弗兰克·奥哈拉的诗句,似乎是在回应,“他有很多肖像,星星,年岁,数字/我的寂静里蕴藏着很多赤裸的自我”。在21世纪,身份政治深入人心,皮尔森的图像再现了媒体中人们熟习的男同性恋者的欲望投射。皮尔森反问道:人们是否必须接受被指派的面具和身份?或者说,创造一个独特的自我如何可能?

这些艺术家的创作似乎和华尔特·惠特曼遥相呼应。性取向的历史又经历了一百多年的演进,而今性少数群体可以在社群中看到彼此,拥有共同的文化和历史;而今世人发明了大量字词去描述,各种深入的理论去分析……然而,历史增添的这些理论知识并不能直接帮助人类认识彼此,他们依然需要敞开内心,去感受世界的真实样貌。

编辑:江兵