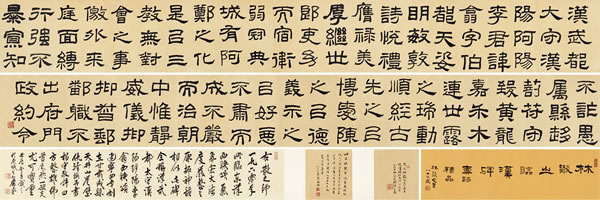

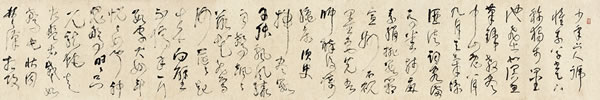

《临汉碑西狭颂》24×393cm

备注:林筱之、李秋水、萧平题跋

林散之(1898-1989),名以霖,字散之,号三痴、左耳、江上老人等,以字行,祖籍安徽和县乌江镇七棵松村,生于江苏江浦县乌江镇江家坂村(今属南京市浦口区)。中国近代书法家、画家。林散之幼年即开始作画,1930年拜入黄宾虹门下学画。中华人民共和国成立后,曾任江浦县副县长等职,1963年被聘为江苏省国画院专职画师,迁居南京。曾为江苏省国画院一级美术师、江苏省书法家协会名誉主席。

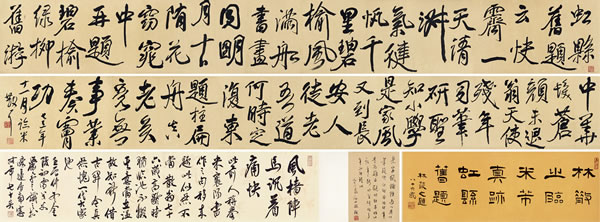

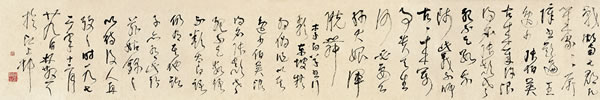

《临米芾虹县旧题》 24×393cm

备注:李秋水、萧平题跋

1970年初,启功先生看到林散之书法作品,曾恭敬的脱帽三鞠躬。赵朴初先生有诗赞曰:“散翁当代称三绝,书法尤矜屋漏痕;老笔淋漓臻至善,每从实处见虚灵。”日本书坛巨擘青山杉雨也曾书赠:“草圣遗法在此翁。”1972年中日书法交流选拔时一举成名,赵朴初、启功等称之诗、书、画“当代三绝”。林散之也被称为“当代草圣”。

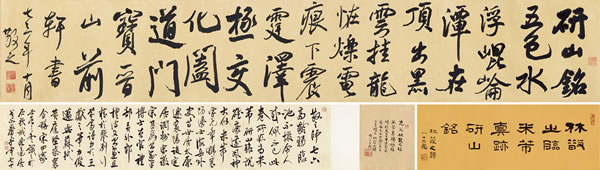

《临米芾研山铭》 24×142cm

备注:林筱之、萧平题跋

林散之是诗、书、画三绝的艺坛大家。其书震撼中外后不几年,中国进入改革开放的新时期,书法艺术的发展很快出现了全面兴盛的局面。林散之的书法,从其审美观到形式技巧都对国内外书坛产生了巨大的影响,江苏及南京地区的中青年受益尤多。林散之对现代中国书法艺术事业的贡献,真可谓“功莫大焉”。

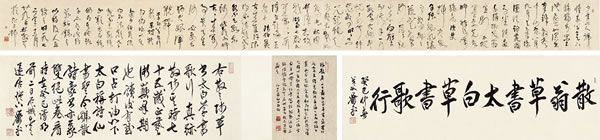

《李太白草书歌行》 28×330cm

备注:李秋水、萧平题跋

1963年,林散之应聘为江苏省国画院画师之后,曾与画院同赴苏南、苏北写生。三年间,作画甚勤。1966年“文革”浩劫开始后,所藏大量书籍、字画、碑帖被查抄焚毁,生活动荡不定。1970年全身严重烫伤,险些丧命。此后,他作书较多;而作画,未再外出写生,多追忆往昔写生印象,尤以画黄山烟云景色为多。其用笔与作书同,曲中求直,方圆相兼。水墨则竭尽干湿浓淡的交互变化,表现烟云气象的丰富意趣,从而造就其高出时人的水墨技巧,与其师黄宾虹不同。黄之墨法有苍浑之气,林之墨法则更多灵润之意。他在这一方面深切而独到的体验,施之于草书,为草书开一新境界。而其在写意山水画的意境追求上,景物造型上及布白的奇正、虚实、墨白的处理手法上所获得的深切体会,渗透其书法的字法、章法,又使其书具有了独特的个性趣味。

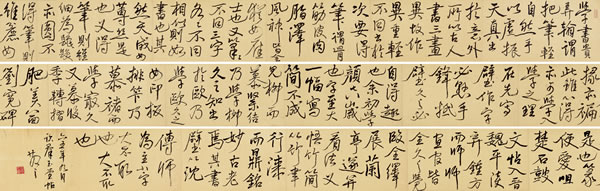

《临群玉堂帖》22.5×649cm

笔法与墨法互为作用。林散之从王铎书法中悟得涨墨之妙,又从黄宾虹画法中承取焦墨、渴墨与宿墨法,随其兴致所至,施之于书法创作,其八十岁后作品,有时通幅以浓墨焦墨为之,聚墨处黑而亮,神采夺人,枯墨散锋处一枯再枯,墨似尽而笔仍在擦行,只见笔墨化作虚丝,在似有若无间尤显其意韵、精神之超凡。有时又以宿墨为之,时而墨晕中见有浓墨凝聚,乃运笔之实迹,时而变枯、变淡,笔意一翻转,又变润、变浓。他充分利用长锋羊毫蓄水多、下注慢,便于连续书写的特性,笔毫内所蓄水、墨不匀,即可随笔锋翻转、运笔速度的快慢产生浓淡干湿的无穷变化。

编辑:江兵