《太湖纪游》 20×59cm

著录:1.《林散之书画展导读》封底,大家画廊,2005年。

2.《林散之作品精选集》,P53,"江苏画店"书法系列丛书,2011年。

林散之中年时代的行书基本面目是米芾、董其昌和黄宾虹的合成。后又钻研王铎的行书与草书。关于他学草书的年龄,其自言:“我到六十岁后才学草书,有许多甘苦体会。没有写碑的底子,不会有成就。”他学书数十年,常写碑,旨在锤炼其书法线条的力度、涩度、厚度与拙朴趣味。所谓“六十岁后才学草书”当指其六十岁后才以草书为专攻。现存他三十余岁时的草书作品已颇见功力,四十余岁所作草书已形成其个人风格的基本模型,大抵为黄宾虹笔法与怀素草书体势相渗透。六十岁后,他将主攻目标转向了草书,对书体中难度最高、艺术抒情性最强的草体作最后的冲刺,以攀登书法艺术的最高峰。

《秋林策杖》 108×23cm

备注:上款人"葛介屏"(1912-1999)曾任安徽省博物馆研究员,中国书法家协会理事,安徽省书法家协会副主席,安徽省金石学会会长。

林散之生前曾经自谓:其诗第一、画第二、书法第三。但现在“回头看”,尤以其草书艺术成就为最高。他在书法艺术上毕生曾下过很大功夫,大致可分为如下三个阶段:年少时初学楷体,由唐碑入手,后受碑学影响改学清代包世臣执笔悬腕方法,临习《张猛龙碑》、《贾使君碑》等魏碑,后又临写《礼器碑》、《张迁碑》等汉碑,继而又摹习颜、柳等诸人法度;第二阶段为从30岁起学笔行书,汲取米芾、赵孟頫、董其昌、王铎、黄宾虹等先贤精髓,博采众家之长,书风为之一变;第三阶段为60岁后专攻草书,师法“二王”、怀素、祝允明、董其昌、王铎等人笔墨意韵,以画法入书,知白守黑,计白当黑,精积力久,自成一格。72岁后因洗澡不慎烫伤小指和无名指后改以三指执笔,最终“集千家米成一锅饭”,达到了炉火纯青之化境。

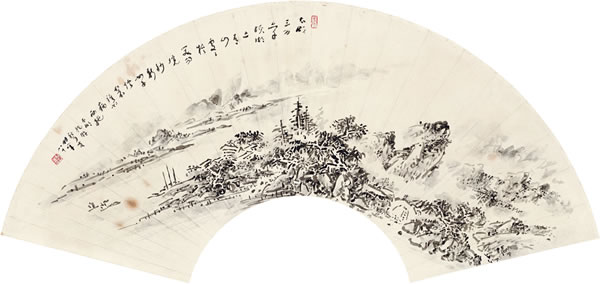

《荆溪纪游》 68×34cm

展览:林散之书画展,南京大家画廊,2005年。

著录:《林散之书画展导读》,P4,2005年。

他在创作上力倡书画同源、先入后出,既学古人但却更师造化、重参悟、求创新。他尤重执笔,认为应以中锋为上,爱用长锋羊毫,融合碑帖,多以水墨参差,刚柔相济,虚实多变,取意外之境,凭藉灵性淋漓尽致地进行创作。其行笔相对较慢,常常力透纸背,所作草书如龙飞凤舞、似仙风道骨,老辣瘦韧,圆浑矫健,果感飘逸,可谓“远看有势,近看有质”,颇具一种“得道成仙、出神入化”之书卷气息,人们从起伏跌宕的满纸烟云中还可领略到如同音乐的节律美、诗文的抒情美和国画的虚实美。

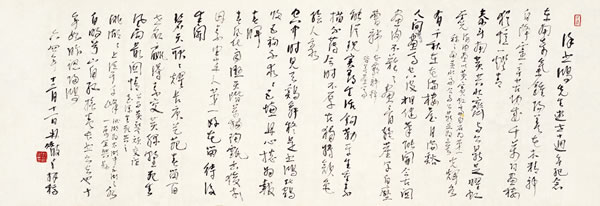

徐悲鸿先生逝世十周年纪念 28.5×82cm

著录:诗文内容收录于《江上诗存》P271,P272,花山文艺出版社出版,1993年。

南京经典春季拍卖会预展时间2015年7月31-8月1日,拍卖时间2015年8月2日,南京丁山花园大酒店。

编辑:江兵