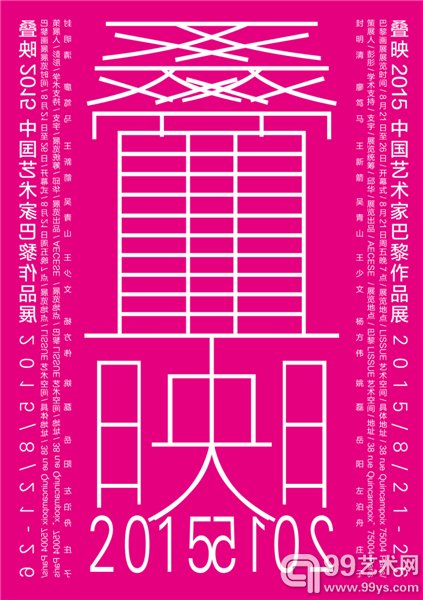

对“叠映2015:中国艺术家巴黎油画展”意义的思考与推衍,可以将我们带入相当宽广的文明背景与思想领域。

思想家雅斯贝斯(Karl Jaspers, 1883-1969)在阐释世界历史的时候提出过“轴心时代”(Axial Era)命题。在《历史的起源与目标》(The Origin and Goal of History)一书中,雅斯贝斯将世界主要文明的历史发展阶段一分为四:从“史前的普罗米修斯时代”、“古代文明”到“轴心时代”再到“科技时代”。从中西文化关系看,中国与西方文明在“轴心时代”处于独立发展的时期。而到了“科技时代”,西方文化开始了向全世界的扩张与征服过程。如果说中西艺术交流史开始于全球化的“科技时代”,那么我们可以说“轴心时代”中西艺术则在各自的文明体系中经过了漫长而孤独的发展时期。从比较文化学理论看,除了作为历史事实的影响关系之外,作为“轴心时代”文明遗产的中西艺术依然存在着相互辨识与对照的“叠映”关系。这样,“叠映2015:中国艺术家巴黎油画展”的思想史意义和艺术学价值是双重的:一方面,它有志于呈现全球历史进入“科技时代”之后中西艺术开始产生直接交流的面貌与状态,另一方面,它还潜藏着对“轴心时代”不同文明体系与艺术性质差异的提示与确认。

新世纪以来,随着全球化趋势的加速,世界各大文明体系有重新回归文明母体与本源的冲动。我们可以从汉语文化圈的讨论看到这一变化。在香港,中文大学《二十一世纪》杂志联袂余英时、杜维明、金观涛、许倬云、张灏、陈方正等提出了“第二轴心时代”命题。在大陆,继季羡林的“东方文明复兴”论题之后,杜维明、汤一介等郑重提出了“新轴心时代”观念。如果说,哲学与思想必须通过语言文字来重返传统并开创未来,那么,在艺术领域,这一过程的中介将是视觉性的图像与影像。毫无疑问,1980年代以来,中国当代艺术受到了西方艺术巨大影响。借助于西方艺术资源,中国当代艺术家们自觉不自觉地表达着自己对中国历史、现实与生存命运的思考与体验。近年来,中国现代化步伐开始放缓。与西方同行一样,中国当代艺术家们明显感受到了现代性所内生的矛盾性张力。在“新轴心时代”这样境遇中,中国一方面不得不重返文化母体以寻求滋养,另一方面也不得不借助于先行一步的西方“他者”来处理与统合现代性问题。

参加“叠映2015:中国艺术家巴黎油画展”的艺术家们,都成长并活跃于后89中国艺术史的语境中——按批评家栗宪庭的说法,这个时代的艺术已经完成了“从意识形态的出走”。质之于参展艺术家封明清、廖笃马、王少文、王新箭、吴青山、杨方伟、姚磊、岳阳、左泊舟、庄子,他们的艺术语汇与生存感觉与西方当代艺术家相比已经不存在什么国别或时代的差别。不仅20世纪中国独特的政治文化从他们身上褪去了色彩,而且作为农业文明与乡村生活表征的东方身份也在他们近年的创作中销声匿迹。在他们的艺术世界里,我们看不到新世纪以来在中国当代艺术圈里蔚为大观的“泼皮玩世”、“政治波普”和“东方风情”……一句话,一切流俗的艺术方式与群体化的感知模式都已经无法满足他们的生命需要与创作冲动。通过他们,一种跨越文明冲突论的更为本真的艺术交往方式得以徐徐浮现。

我相信,“叠映2015:中国艺术家巴黎油画展”所呈现的中国新一代艺术家们基于个体生存经验的相互映照与重复叠加的关系,不仅存在于中国艺术家身上,也将或明或暗地发生在西方艺术家身上。如同历史上已经发生过的本真意义上的艺术交流、互动、影响与反影响,西方艺术也会借着这些中国当代艺术家复数性的“他者”形象,产生出这样或那样难以预料的触动、反观、思索,乃至变化。

编辑:孙毅