艺·凯旋展出“形式乌托邦”三个专题:理性与意志、反形式的形式、日常与观念

0条评论

2015-09-27 01:16:47 来源:99艺术网 作者:南棠

嘉宾合影

9月26日下午4点,艺·凯旋艺术空间呈现群展“形式乌托邦”,此次展览策展人何桂彦力图讨论的是中国的艺术家在致力形式——语言的探索时,如何为其注入艺术理想与文化观念。参加展览的艺术家有朝 戈、丁 乙、舒 群、王广义、王鲁炎、刘文涛、孟禄丁、谭 平、杨黎明、朱小禾、陈文骥、陈彧君、刘 刚、王光乐。

展览现场

策展人何桂彦认为本次展览遵循一条线性的发展轨迹,尝试讨论“形式”在1980年代、1990年代、2000年之后这三个十年中,所呈现出的基本特征与艺术观念方面形成的差异。譬如1980年代的“形式美”与“纯化语言”,以及“新潮美术”时期,受到西方人本哲学的影响,如何出现了作为理性与意志的形式。1990年代,“形式”与抽象的关联,“形式”如何实现本土化,如何在全球化的背景下,凸显艺术家的中国身份。2000以来,“形式”如何走向了日常,如何被观念化、仪式化。以及,“形式”的视觉逻辑与话语权力又呈现出哪些新的变化?表面看,这些问题可能会比较分散,但彼此之间实质是有内在关联的。

展览现场

展览分为三个部分:理性与意志、反形式的形式、日常与观念。“理性与意志”集中讨论1980年代中期的形式与语言问题。“新潮美术”时期,当时的年轻一代的艺术家们笃信,唯有语言与风格的个人化才能标识现代主义的文化立场,才能赋予作品以审美现代性的特征。对“理性”与“意志”的崇尚,则基于一种人文理想,即唯有保持理性的批判精神,才能真正实现主体的解放。在当时涌现出的一批艺术家中,虽然在形式与风格上各有侧重,但其内在的人文诉求仍具有一致性,那就是强调大写的“我”或者说自我的价值。

展览现场

“反形式的形式”是讨论1990年代艺术家们在形式领域所做的实验。“反形式的形式”既不同于西方现代主义早期的追求,即创造一种“有意味的形式”,也不同于西方盛期现代主义的抽象,即将一种原创的、个人的、精英主义的形式探索作为目标,相反,这是一种观念的形式,抑或说是反现代主义编码的形式。虽然作品最后仍然具有形式化的痕迹,但是,“形式”只是某种方法论的结果,是观念化的副产品。而且,艺术家的创作从一开始就是以颠覆既有的形式观念而展开的。

展览现场

在“日常与观念”中,讨论的是2000年以来中国当代绘画创作中的一个重要特点,那就是一部分艺术家们将“日常”纳入形式的表达中。对“日常”的关注,在于我们可以感悟其背后蕴含的中国思维、哲学、审美及其文化经验。见微知著——而这一切是以“润物细无声”的状态与我们周遭的现实相联系的,也是蛰伏于日常生活之中的。实际上,不管是从本土文化现代性的角度,还是从艺术本体的角度考虑,艺术家的任务之一是在观念的转换中,赋予形式以新的美学意义,使其在当代文化的语境下提出有意思的话题。

展览看场

为什么会以“形式乌托邦”作为本次展览的主题呢?毕竟,“乌托邦”的意思,就是表明它是一种不能实现的理想。策展人何桂彦进一步解释,用这样一个主题,原本就是一个悖论。事实上,“形式乌托邦”强调的正是形式——语言探索这一脉络的艺术家们普遍面临的一种尴尬状况。之所以会造成尴尬,最为本质的原因,就在于中国的当代艺术缺乏一个现代主义的文化传统。换言之,当形式的变革既不能纳入美术史的叙事,也不能提升到现代主义文化的高度时,那么,形式——语言最终只能成为社会学叙事的附庸,不能真正彰显自身的内在价值。而现代主义的文化传统,最为核心的要点,就在于强调,艺术完全可以立足于自身的语言批判、形式批判来捍卫艺术的价值。

展览时间是2015年9月26日至10月29日。

展览现场

展览现场

展览现场

作品欣赏

朝戈 葛根敖包 70×145cm 布面油画 2005

Chao Ge, The Aobao on the Gegen Plains, 70×145cm, Oil on Canvas, 2005

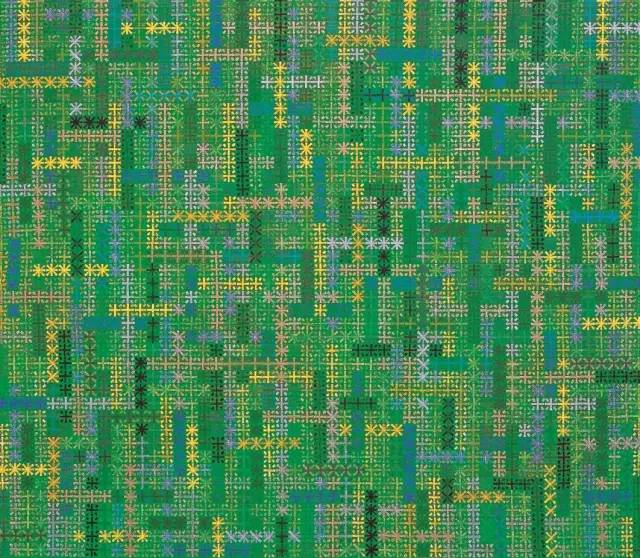

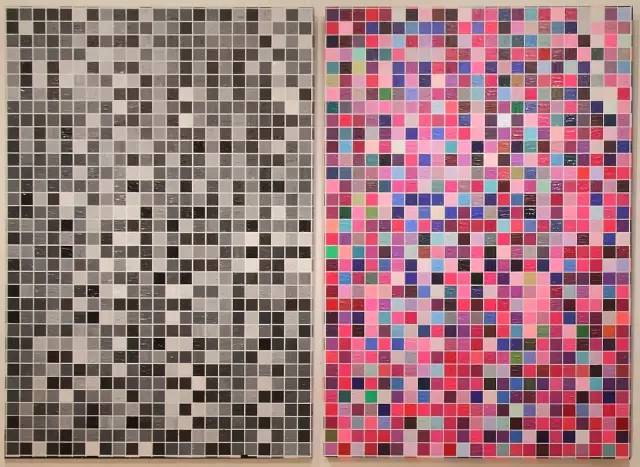

丁乙 十示 2002-12 140x160cm 布面丙烯 2002

Ding Yi, Appearance of Crosses 2002-12, 140x160cm, Acrylic on Canvas, 2002

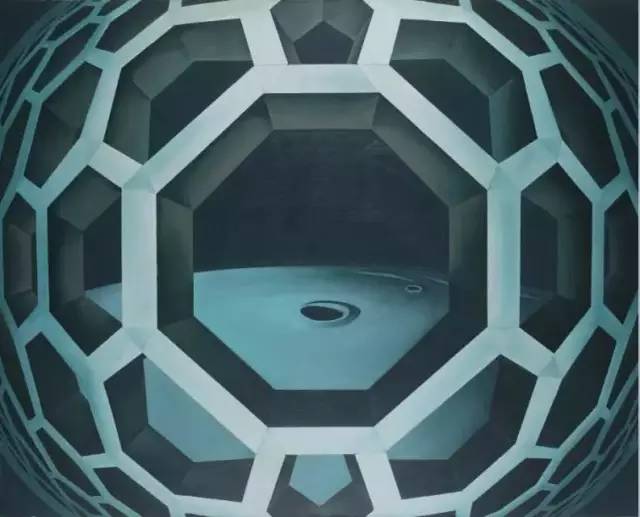

舒群 绝对原则消解系列2号 160×200cm 布面油画 1993

Shu Qun,Frozen Northen Land No.2,160×200cm,Oil on Canvas,1993

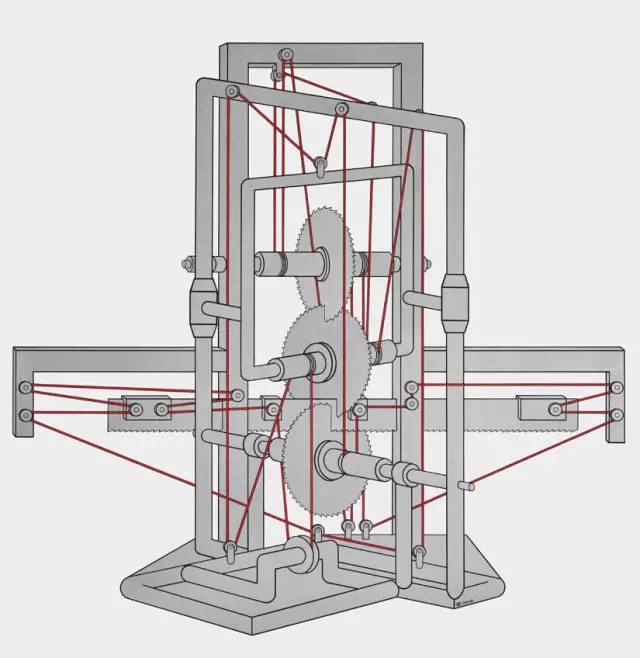

王鲁炎 被锯的锯 D13-01 250×250cm 布面丙烯 2013

Wang Luyan, The Saw Being Sawed D13-01, 250×250cm, Acrylic on Canvas, 2013

王广义 后古典——大悲爱的复归 草图 37.3×26.3cm 纸上草图 1986

Wang Guangyi, Post Classic The Return of Tragic Love draft, 37.3×26.3cm, Draft on Paper, 1986

谭平 穿越 200x300cm 布面丙烯 2014

Tan Ping, Pass Through, 200x300cm, Acrylic on Canvas, 2014

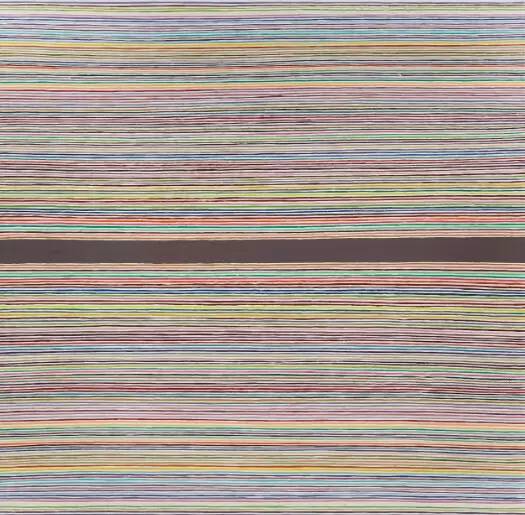

杨黎明 2008 No.8B 280×215cm 布面油画 2008

Yang Liming, 2008 No.8B, 280×215cm, Oil on Canvas, 2008

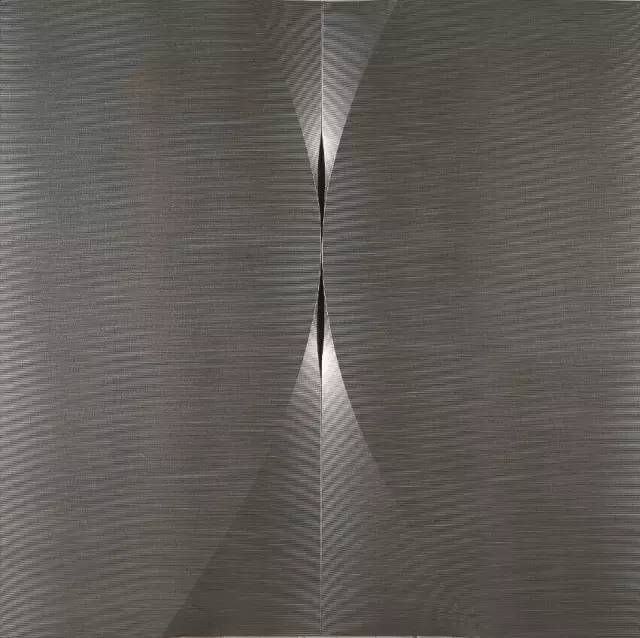

刘文涛 无题 (200×100)× 2cm 布面铅笔 2009

Liu Wentao, Untitled, (200×100)× 2cm, Pencil on Canvas, 2009

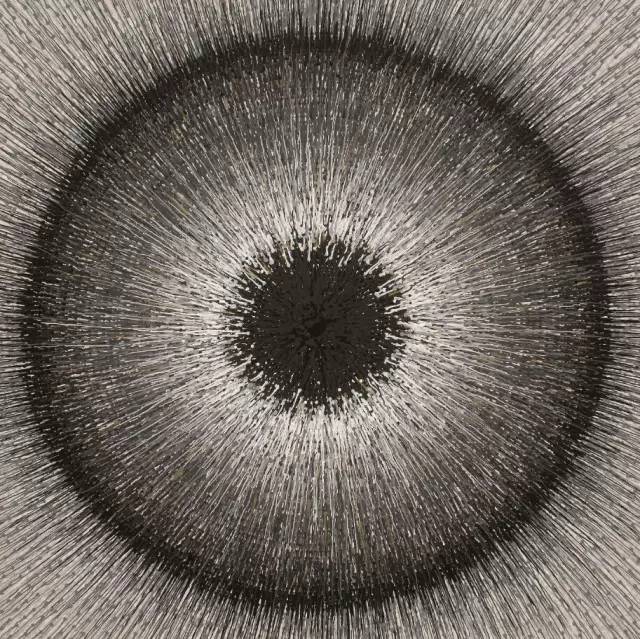

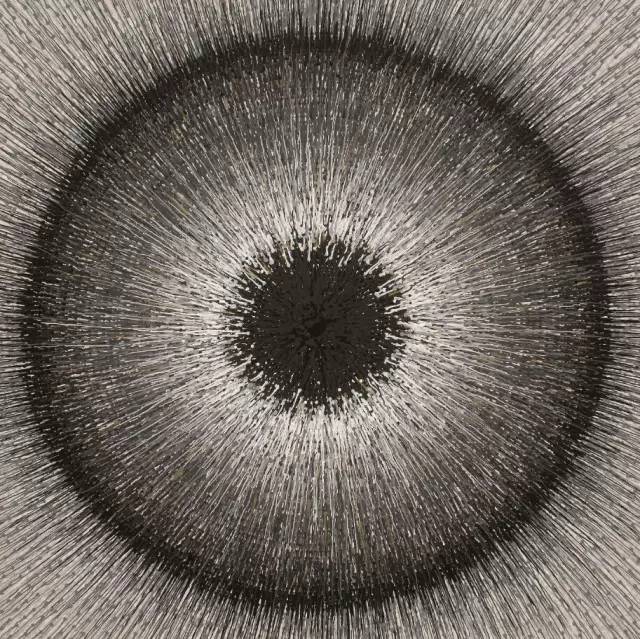

孟禄丁 元速 No.0901 左 200×200cm 布面丙烯 2009

Meng Luding, Original Speed No.0901 Left, 200×200cm, Acrylic on Canvas, 2009

朱小禾 书写1194页 120×150cm 布面丙烯 2011

Zhu Xiaohe, Hand Writing on Page 1194, 120×150cm, Acrylic on Canvas, 2011

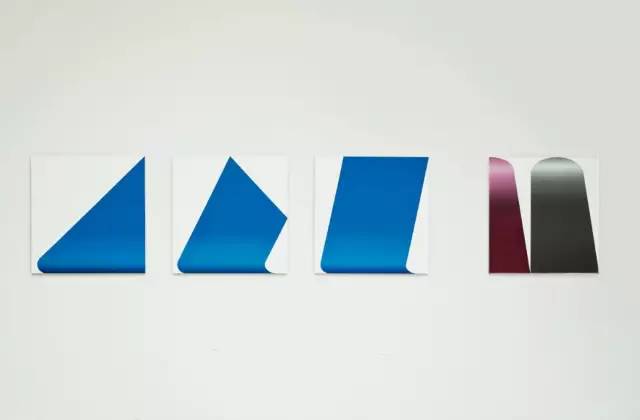

陈文骥 3+1 (80×80cm)×4 铝塑板上油画 2014

Chen Wenji, 3+1(80×80cm)×4, Oil on Aluminum Panel, 2014

陈彧君 临时家庭 NO.2014 200×300cm 布面丙烯 2014

Chen Yujun, Temporary Family NO.2014, 200×300cm, Acrylic on Canvas, 2014

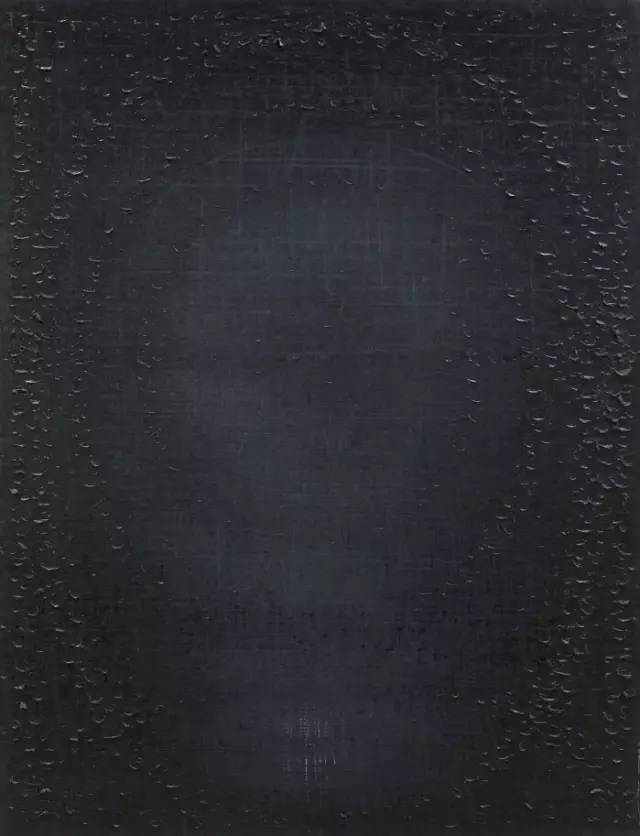

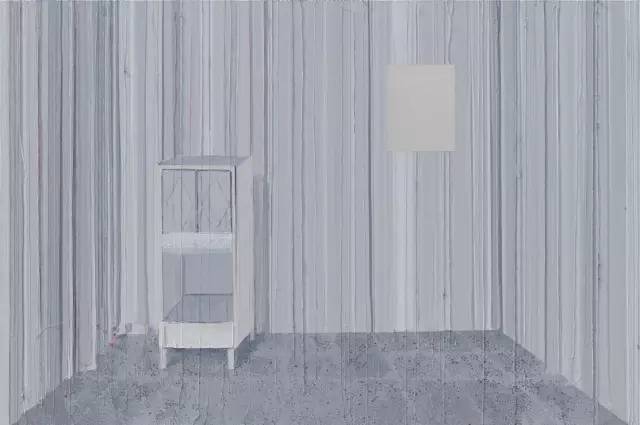

王光乐 寿漆 131116 116×114cm 布面丙烯 2013

Wang Guangle, Coffin Paint 131116, 116×114cm, Acrylic on Canvas, 2013

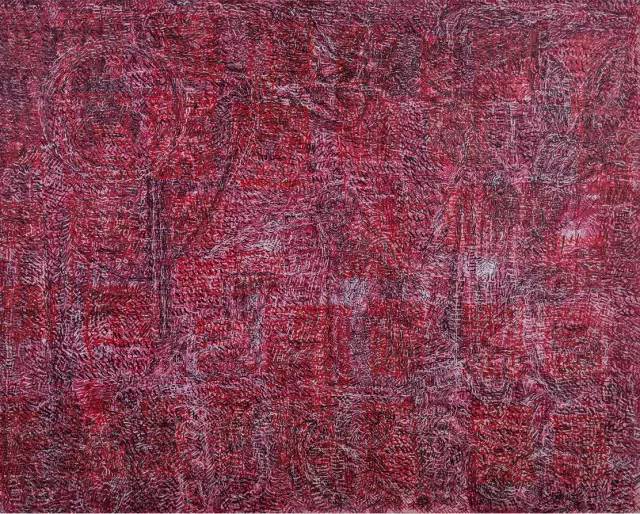

刘刚 1584之二 300×400cm 布面油画 2010

Liu Gang, 2/1584, 300×400cm, Oil on Canvas, 2010

编辑:丁晓洁

相关新闻

0条评论

评论