她的在场让他获得超越

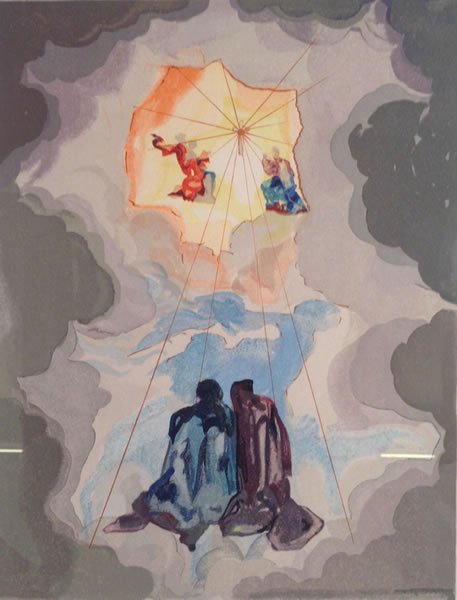

在但丁的旅途中,他与贝缇丽彩在伊甸园中相遇(《炼狱篇》第30歌)。诗人维吉尔无法继续旅程,因为身为异教徒,他不能进入天堂。因此,但丁由贝缇丽彩的灵魂陪伴,经过天国,面见上帝。

我们对于贝缇丽彩这个人物所知甚少,根据但丁在《新生》(Vita Nova,1293-1295)中的描述,贝缇丽彩是一个佛罗伦萨银行家的女儿,比但丁小几岁,但是在24岁的时候就不幸去世了。据悉,但丁一生只和贝缇丽彩见过两次,一次是在她9岁的时候,还有一次,她是18岁。然而但丁依然无可救药地爱上了这个姑娘。

在但丁的作品中,贝缇丽彩代表了理想女性的形象,她可以引起一个人痛苦而美好的爱恋,也可以将平凡的激情转化为纯粹而高尚的情愫。她是人类情感和上帝慈悲之间的调和剂。她灵魂的在场让诗人超越自己智性的局限,以最完整的方式表达爱这个词,即永恒和神圣之爱。

好像但以理消除了尼布甲尼撒的怒气,让他不再因为怒气而变得残暴无理,俾德丽采消除了我的疑惑,(天堂篇·第4歌)

这样一个强有力的人物在此后数个世纪的艺术和文学之中具有重要影响。对于达利来说,他也有自己的贝缇丽彩,那就是卡拉。1929年,达利和卡拉相遇。当时,卡拉是诗人保尔·艾吕雅(Paul Eluard)的妻子和缪斯,而且她比达利大11岁。但是二人冲破了世俗的一切阻隔,伴随彼此直至终老。他们结过两次婚,1932年通过法律程序民事结合,1958年在教堂中举办婚礼。

就像贝缇丽彩和但丁的关系,卡拉之于达利同样是一个像是上帝信使一般的人物。她不仅是他的创作缪斯,也让他得以更加完整地理解、体验这个世界。这种关系同样体现在艺术家的创作中。

从说出了“福哉马利亚”的那天,(天堂篇·第16歌)

20世纪,人们开始重新审视世俗和宗教之间的关系。达利出生在一个意见极其不统一的家庭中,他的父亲是激烈的无神论者,母亲是虔诚的天主教徒,达利本人也毕生在与这些根本性的问题做斗争。早年,他带有性意味的作品被视为罪恶的象征。达利也常常探索宗教主题,毫不在意可能会引起的争议。例如在《里加港的圣母》(The Madonna of Port Lligat)中,卡拉做了这幅画的模特,而在达利眼中,卡拉正是这样一位兼具神性和母性的形象。

在二战之后,达利为战争的残暴和原子弹的爆炸所影响,发展出一种所谓“核神秘主义”风格。20世纪四五十年代,他通过核物理学、数学等科学视角来表达宗教主题。有一次,他甚至梦到一个原子变成了基督,宇宙的核心。

编辑:江兵