尽管马蒂斯对东方装饰艺术有着近乎于迷恋追随的态度,他对这些异域文化的理解有意无意中仍夹带了具有种族优越感的偏见。

亨利· 马蒂斯(摄于1940年)

当谈起亨利·马蒂斯(Henri Matisse)的时候,野兽派创始人、色彩主义者或是装饰艺术大师,这几个词是依附于这位20世纪法国著名艺术家身上最常见的标签。刚刚在罗马奎里纳勒博物馆(Scuderie del Quirinale)结束的展览“马蒂斯:阿拉伯花饰”(Matisse:Arabesque),却将目光投向马蒂斯的另外一个身份——东方主义者,展示东方文化,尤其是东方的装饰艺术对其艺术作品的深刻影响。

如展览名称所暗示的那样,伊斯兰文化给予了马蒂斯无尽灵感。他为人熟知的人生经历之一就是在1912至1913年曾旅居摩洛哥,寻找不同于西方传统的创作方向。

1910年冬,马蒂斯受到西班牙伊斯兰文化区的吸引,决定去摩洛哥深入探索异域风情,以期这种异国文化能激发出别样才思。到达摩洛哥后,他才意识到想寻找一个女性模特是件很困难的事。根据记述,由于宗教原因,大多数伊斯兰妇女终日披戴面纱,只有少数不同信仰的妇女或者妓女可以例外。终于,一位名叫索拉(Zorah)的妓女愿意充当他的模特。尽管索拉愿意裸露自己的身体,马蒂斯却选择让她身着保守服饰,用审慎的姿势端坐在画布前。除去对性主题的依赖,是他从自身早期现代主义中突破的一大步。

斯画作《摩尔式屏风》(1921)马蒂斯画作《摩尔式屏风》(1921)

回到法国后的马蒂斯创作了一系列带有浓厚伊斯兰元素的绘画作品,并持续类似风格长达数十年之久。此次罗马奎里纳勒博物馆展览中最重要的画作《摩尔式屏风》(Moorish Screen)便是该类型作品的代表。层叠的繁复纹饰几乎覆盖了画布三分之二的空间,一扇亮眼的蓝色屏风更是占据了画面主要位置,向观者宣示着它的穆斯林根源。花砖、墙纸、香炉、波斯毯等房间内饰,以及或坐或卧的慵懒宫嫔形象常常是马蒂斯此类画作的主题,这些“符号式”的阿拉伯元素又恰恰透露出他对中东文化的迷恋。

《三色堇》1903(Pansies)《三色堇》1903(Pansies)

这种迷恋的本源也许可以追溯到他的童年。儿时马蒂斯的家中收藏有大量东方布料,他对纹饰和装饰艺术的喜爱从那时就萌芽了。事实上,他的家乡、法国北部纺织小镇勒卡托-康布雷西(Le Cateau-Cambrésis)和邻近的布料纺织工业重镇博安-昂韦尔芒多瓦(Bohain-en-Vermandois)很早就给他的童年提供了足够的艺术给养。马蒂斯的父亲家族一直从事纺织工作,他的母亲则来自鞣革世家,她自己也是一位技艺高超的陶瓷画师。家中的布料和染料生意以及家乡纺织制造业的传统,浸润了他对色彩和材料的原始认知。马蒂斯较早期的画作,如创作于1903年的《三色堇》(Pansies),就已显露出他对东方纹饰的偏爱。同年,马蒂斯特别去往巴黎装饰艺术博物馆参观伊斯兰艺术展,并于1906年去阿尔及利亚学习非洲艺术和尚古主义(Primitivism)。

《果盘及玫瑰花瓶里茂盛的常春藤》1941(Fruit Plate and Flowering Ivy in a Pot with a Rose)

为了直观地体现马蒂斯和东方艺术的关系,策展人埃斯特·科恩(Ester Coen)特意展示了艺术家一部分私人收藏。偌大的展览空间一半被用来展示画作,而另一半则充满了各式各样的艺术品和工艺品:非洲面具和布料、伊朗或叙利亚等地的花砖和瓷片、阿拉伯刺绣、印度的布匹等等。令人意外的是,这其中一大部分收藏事实上并不属于马蒂斯,也和他的画作没有直接联系,只是作为一种“文化注脚”出现在展览中。为了能给观者营造出一种更加“身临其境”的氛围,同时让不甚了解东方的欧洲人尽可能快捷地领略到东方的文化和风情,策展人从欧洲乃至世界各地的艺术机构搜集了这些物件,可谓是煞费苦心。

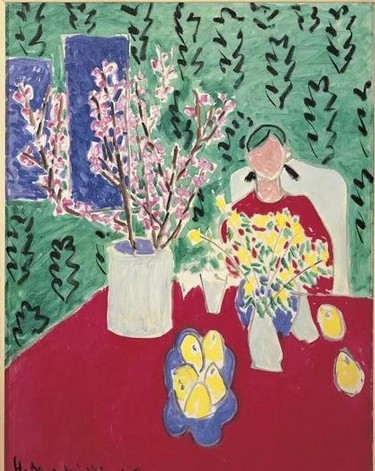

《梅花,绿色背景》 1948(Plum Blossoms,Green Background)

作为一位名副其实的“东方主义者”,马蒂斯的兴趣自然不局限于近东文化。据艺术史学家丽贝卡·丹尼尔斯(Rebecca Daniels)指出,马蒂斯是中国文化的狂热爱好者。他不仅收集了大量的中国画作、布料、地毯和工艺品,还尝试用中国水墨作画。更有意思的是,中国的剪纸艺术对他绘画和剪纸拼贴作品的色彩和构图据称也产生了很大影响。不少中国布料和服饰、水墨画作品以及日本和服、浮世绘出现在展览中,用以代表远东的装饰艺术。画作中的《梅花,绿色背景》(Plum Blossoms,Green Background)和《果盘及玫瑰花瓶里茂盛的常春藤》(Fruit Plate and Flowering Ivy in a Pot with a Rose)尤其凸显远东文化的细微影响:画面色彩依然是明丽绚烂的,但花卉品类的选择和更加简洁的笔触则源自朴素古典的东方审美品位。

尽管马蒂斯对东方装饰艺术有着近乎于迷恋追随的态度,他对这些异域文化的理解有意无意中仍夹带了具有种族优越感的偏见。近东和远东这样的地理划分原本就是欧洲中心主义的表现,而以他为代表的一系列“东方主义”画家更是将北非、西亚、东亚、南亚甚至部分南欧这些艺术文化大相径庭的板块统称作“东方”(the Orient)。西方的东方主义者一方面对遥远而疏离的东方文化抱有不切实际的浪漫主义幻想,另一方面又认为东方文化是西方文化的对立面,是原始的、落后的、腐朽的甚至可憎的。马蒂斯对非西方艺术的理解大抵也跳脱不出这样的框架。对他来说,不论是非洲艺术、伊斯兰艺术、东亚艺术、南亚艺术还是其他各类型原住民艺术,相较于欧洲古典艺术都是更加原始的。这种所谓的原始力量在他看来极贴近于自然,激发他创造出异于西方古典绘画风格的现代感风格,亦即是一种更加简洁且富于表现张力的绘画方式。不过,他对非西方艺术的片面化理解和基于精英主义的居高临下的欣赏,却在客观上帮助他释放了自己,从而能够进一步直面创作的冲动和本能。正如他自己所说:“一个艺术家必须占有自然。他必须要在自然的韵律中努力识别出自我,并由此掌握用独特的语言来表达自我的能力。”

《室内留声机》(1924)《室内留声机》(1924)

像同时代的很多艺术家一样,马蒂斯与谢尔盖·迪亚吉列夫(Serge Diaghilev)在巴黎创建的俄罗斯芭蕾舞团(Ballets Russes)有过“跨界”合作。和他的朋友兼“对手”毕加索一样,他参与了舞台设计和服装设计。沿奎里纳勒博物馆的旋转楼梯徐徐而上,登上二层就隐约听见斯特拉文斯基(Igor Stravinsky)的乐曲,随即可以看到马蒂斯为芭蕾舞剧《夜莺之歌》(Le Chant du Rossignol)设计的演出服饰遍布展厅。《夜莺之歌》的剧情取自安徒生的童话《夜莺》(The Nightingale),讲述一只夜莺用动人的歌声陶醉死神,从而挽救一个中国皇帝生命的故事。马蒂斯在当时的巴黎被认为是最了解东方文化的艺术家之一,他对中式和日式服饰及布料的认识自然也比其他人要深刻一些。从中国人的角度来看,马蒂斯设计的中国服饰也许难免有一种滑稽的卡通感,不过这种用极简线条勾勒中国元素的做法在当时正是摩登的表现,更不用说马蒂斯的现代艺术风格与迪亚吉列夫对传统芭蕾的颠覆性态度殊途同归。芭蕾、音乐、绘画,这三种截然不同的艺术形式在舞台上交汇融合,整合出一出现代派东方主义的综合体。

可以说,此次展览前所未有地集合了马蒂斯各种艺术形式和各个时期的东方主义作品,对它们进行了一次完整回顾。遗憾的是,展览没有回避使用“原始”(primitive)这样颇具争议的词形容非西方艺术,也并未提到东方主义和尚古主义在文化认知上的时代局限性。著名批评家爱德华·萨义德(Edward Said)在其著作《东方学》(Orientalism)中,对东方主义的核心观念进行过准确的阐述:“所谓的‘东方’和伊斯兰具有一种超现实的、现象上和形象上简化的身份地位,这让它们难以被除了西方专家以外的一般人接近。西方对东方文化最初的猜测和判断就是:东方没有能力代表自己。只有通过东方主义者作品的提炼与肯定,有关东方文化的种种才可能是可信的。”哪怕是最有见识、充满善意与欣赏的西方“东方主义者”对东方的描绘也都是充满误导的,因为这是基于欧洲标准上对亚洲身份的构建,而种种偏见的渗透却难以被西方主体察觉。

展览有两个主体——马蒂斯和影响马蒂斯的东方艺术,但从绝大多数欧洲观众的角度来看,他们不太关心也没有必要关心真实的东方文化是怎样的。况且,当参观者从博物馆顶楼最后一间展厅走出的时候,内心游荡的余味迅速就被眼前落地窗外俯瞰罗马城的壮观景象冲散了。东方文化在过去马蒂斯的世界、在眼前观者的脑子里都只是留下了陆离的幻象。

编辑:江兵