2016年1月12日下午三时,伴随着北京冬日的阳光,“文明的回响”在太庙奏响,“穿越敦煌”开启2016新年大展。宏大而精美的敦煌艺术穿越时空,包罗着涵浸丝绸之路文明精神内涵与璀璨文脉的300余件古今艺术佳作,与拥有着600多年历史的恢宏紫禁城太庙相遇,共同奉献了一场煌煌大美和穿越时空的艺术盛典。

太庙艺术馆

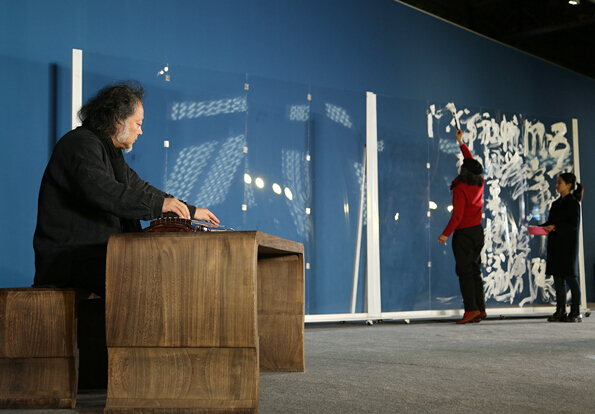

此次“文明的回响(第一部):穿越敦煌”大型艺术展在一场文化盛宴中隆重启幕。精彩的展览预告片、“敦煌飞天”舞蹈、现场书法表演、古琴演奏、谭盾特制的音乐创作视频,“盛世唐风”服饰表演,别开生面的开幕式给人带来了一场演绎中华文明经典的感官盛宴。

古琴书法、服饰表演带来了一场别开生面的开幕式

“中华文明创造了悠久的文化历史,为世界文明做出贡献,而人类文明正是在不断的交汇、融合和互见中形成了文明的共鸣和回响。”与书法家王冬龄先生现场书写乱书作品,古琴演奏家王鹏的即兴演奏相映相和,范迪安为现场嘉宾和观众介绍了此次展览的缘起,他谈到,这次展览是弘扬中华优秀传统和激励现代美术创作一次新的举措。“文明的回响”向文明投以真诚地敬意,也向文明的源流投入更多地思考。为了教学、为了保护古代遗产,吴作人、董希文,张仃,常沙娜等一代又一代的中央美术学院教师前往敦煌,他们的作品体现着研究和创作的印记。特别是展览邀约了不同种类,不同媒材艺术家的创作,中国水墨、油画、雕塑、装置、影像……当这些作品古今并置在一起时,能够更清晰地感觉到敦煌不仅本身就是创造古今、中西文明文化的结晶,更是二十世纪以来几代艺术家取之不尽的艺术宝藏,到今天仍然是感召艺术创造的情怀。

“展览涵盖老中青几代艺术家的创作,他们汲取了敦煌艺术的营养,采撷了敦煌艺术的元素,运用不同的材料、技法,通过多种形态、多种风格,既展现了丝绸之路的丰富内涵,也展示了当今社会丰富多彩的生活状态,当今时代的气魄、自信、力量。”敦煌艺术研究院名誉院长樊锦诗表示,“文明的回响”融合了传统与现代,体现了继承与创新。特别是展品当中对敦煌艺术的临摹,代表着中华艺术的精华,是敦煌艺术的浓缩与集中。这些作品是敦煌研究院以常书鸿先生、段文杰先生为代表的一代艺术家与中央美院老一辈艺术家长期与古代艺术家的对话,启悟先辈们的思想,并不断临摹和再现敦煌艺术神韵的作品。

展览现场

中国文联党组成员、副主席、书记处书记左中一,甘肃省文物局局长马玉萍,敦煌研究院名誉院长樊锦诗,中央美术学院教授靳之林,原中央工艺美术学院院长常莎娜,中央美术学院党委书记高洪,中央美术学院院长、中国美术家协会副主席范迪安,北京市总工会党组书记、副主席曾繁新,北京市总工会党组成员、副主席韩世春,中国美术家协会分党组副书记、秘书长徐里,甘肃省文化厅副巡视员王春生,中央美术学院党委副书记王少军,中国美术馆副馆长安远远,中央美术学院院长助理王晓琳、卢斌以及北京市总工会系统的相关领导、参展艺术家和媒体记者齐聚太庙艺术馆祧殿,共同见证了“文明的回响”大幕开启。

展览现场

开幕式现场由中央美术学院和北京服装学院的两位设计师吕越和楚燕联袂献出的服饰表演《盛世唐风》,以来源于敦煌壁画中的绮丽形象和花卉纹饰的灵感设计,展示了唐宫与现代时尚的完美结合,带大家穿越到了恢宏壮丽的大唐,更将现场的气氛带入了高潮。

展览现场

此次展览由中央美术学院、北京市总工会和敦煌研究院联合主办,中央美术学院丝绸之路艺术研究协同创新中心、太庙艺术馆承办,由中央美术学院院长范迪安先生担纲展览的总策展人。作为一次联接古今、综合研究的视觉艺术大展,本次展览汇聚了来自敦煌研究院、中央美术学院美术馆所藏现当代美术名家的敦煌壁画临摹和意临作品,并特别邀请到一批优秀的当代艺术家的艺术力作,以丰富的展览结构组织300多件/组多元形态的视觉艺术作品,开启一场围绕敦煌艺术和丝绸之路文明展开的跨越地域、穿凿古今的视觉艺术之旅。

展览现场

灿烂的敦煌艺术遗产代表着古代丝绸之路文明的辉煌成就,也是20世纪中国美术发展的源头活水,更在当代艺术创造中产生着广泛而重要的影响。正如范迪安院长所说:“从敦煌开始,进而延展到对整个丝绸之路的文化探索,是贯穿二十世纪始末的重要文化现象。丝绸之路的物质和精神资源为中国现当代美术的创新、发展与转型提供了重要支撑,更促成了中国传统文脉向现代文化形态的延伸与拓展。”因此,此次展览作为中央美术学院和北京市总工会联合打造的“文明的回响”系列展览的第一部,选择以敦煌为起始,将目光投向这座漫漫大漠中的文化宝库,旨在通过传统艺术经典和当代艺术创新的对照,领略传统文化遗产的丰厚,感受艺术创造的源起与流传,思考文化创新的成因与真谛,并籍此展开有关本土传统文化资源与现当代艺术创造之间关系的讨论。

展览现场

作为丝绸之路上的咽喉之地,长期持续的多元文化交融、荟萃,使敦煌吸纳了不同地区的文明精华,形成了丰富的艺术表现形式和文化内涵。此次展览以“凿空”“飞天”“司乐”“供养”四个主题篇章,串联起敦煌艺术院提供的魏晋南北朝到元代最具代表性的敦煌艺术作品、现代美术名家的经典临本以及当代艺术家的审美创造,既展示了敦煌艺术穿越不同文明的创造特质,也展示了现当代中国艺术在精神层面对敦煌的穿越。

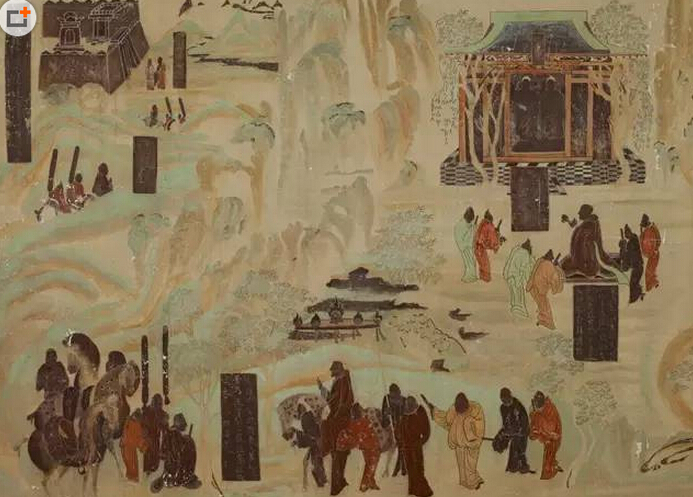

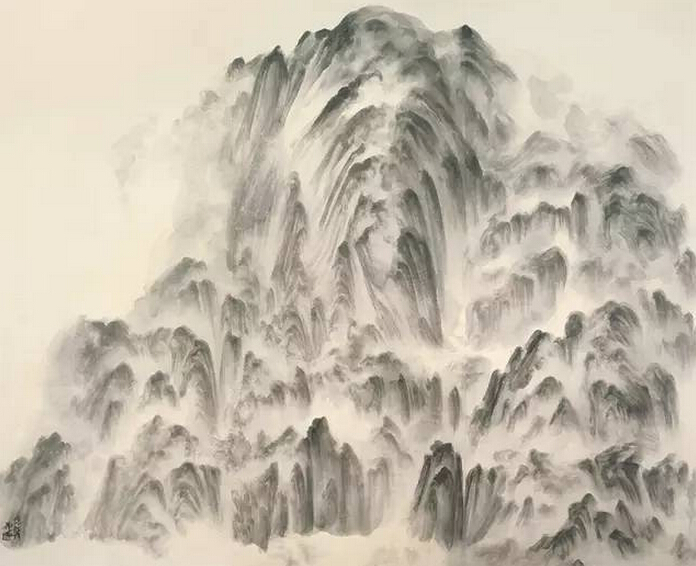

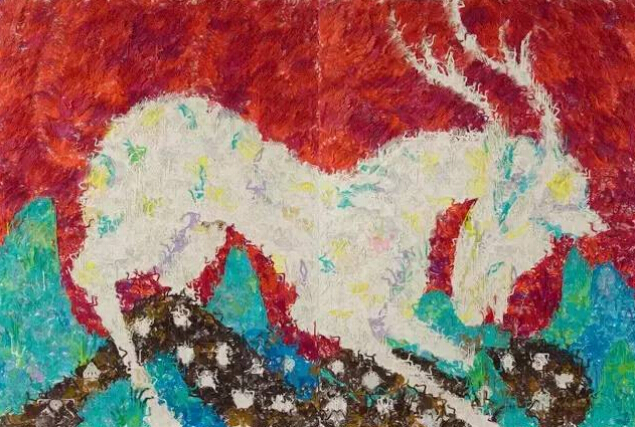

丝绸之路的“路”,既是空间之路,也是时间之路。展览的第一个篇章“凿空”,旨在反映“路”的交汇与延伸、空间的宽远与无限。在这个篇章中,敦煌研究院提供的古代壁画临本和董希文、叶浅予、詹建俊、吴作人等现代艺术大师的意临和写生作品,真实地再现了古代丝绸之路上经贸与文化交流的场景,展现了佛教艺术的精深;另一方面,从徐龙森、丁方、展望、金日龙、王刚、章燕紫等艺术家通过多种艺术手法对洪荒开辟和山形地貌的“再造”,谢振瓯、邱志杰、刘佳、于凡等对敦煌和丝绸之路上的文化交往、莫高窟的当代景象的描绘,到武艺、邬建安、向京、杨惠姗等对佛本生故事等不同母题的精彩演绎,当代艺术家们思接千载,图观世界,以当代的文化观念和丰富的艺术语言对“凿空”的概念进行诠释。

展览现场

在“飞天”的篇章,敦煌研究院的经典飞天壁画、藻井临本展现了飞天形象传入中国后在形象、姿态以及意境、情趣和形式风格上的融通与演变;戴泽、陆鸿年、邓白等老一辈艺术家在对飞天的临摹中贯注了表现性的激情,为认识敦煌飞天图式提供了直观的呈现。徐冰、陈鸿志、李天元等当代艺术家从当代视角仰天叹问,神游浩宇,将藻井的观看方式和飞天的视觉特征转化为艺术创造的要素;江大海、喻红、胡明哲、王光乐等则以材料实验和创作方法研究的方式表达了对飞天这一经典艺术形象的理解和重新诠释,当代文化问题的切入更拓展了将飞天作为形式元素的传统观念,使得古代的飞天造型成为包含当代多元文化景观的视觉表征。

邵宏江临摹 张骞出使西域 136.5x163cm 纸本 2012

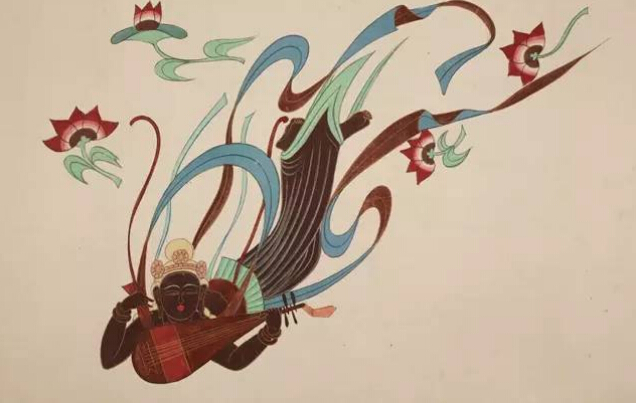

在敦煌洞窟中涌现的大量乐舞壁画展现了浪漫的艺术想像,它们是宏伟的古代乐器史、舞蹈史的形象资料宝库,也是中西方礼乐文化传统相互激荡、共生发展的见证,更沟通了宗教信仰和世俗风尚的关系。在“司乐”的篇章中,敦煌研究院的藏品以宏大的绘画场面、多彩的视觉形象对本篇“司乐”的主题进行了生动的展现;刘凌沧、常沙娜、萧淑芳等现代大家的巨制运用艺术的方式重新诠释传统的司乐题材,体现了时代性的文化选择;当代艺术作品从“司”与“乐”两个维度对本篇的主题进行立体的诠释,一方面,有史金淞、王雷等艺术家通过对经卷、书帛和经变故事等的演绎,表达对乐舞场面和内容的掌管与谱写;另一方面,王冬龄、李洪波等艺术家通过对乐舞的姿态、内容等的提炼和抽象化表达,以多种样式的艺术创造对乐舞的节奏、场景、气氛等进行抽取、演化,更有谭盾的音乐佳作,从多个角度来表现“司乐”的当代文化意涵。

孤峰之四 徐龙森 364x424cm 纸本水墨 2013

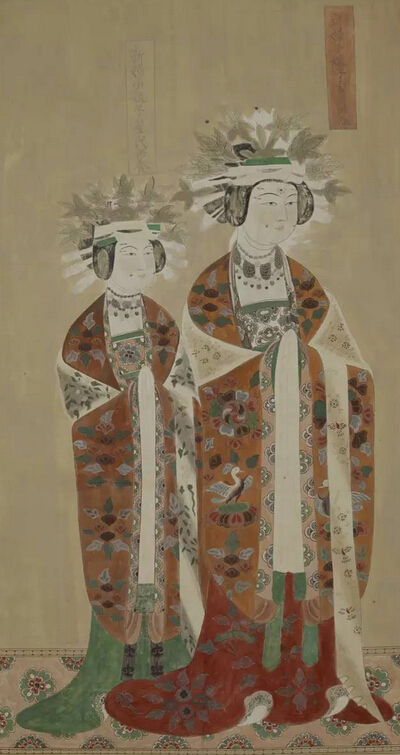

在敦煌壁画中可以见到众多的供养人形象,从帝王将相、僧官寺主到黎民大众,都在壁面上驻影留形,留下了一部中国古代肖像画史,让宗教的信仰浸染上鲜活的生活气息。在“供养”的篇章中,古代供养人壁画为我们展开了一幅幅生动传神的信众群像,也描绘出多彩多姿的古代物质文化景观;孙宗慰、吴为、孙景波等艺术大师以精湛的技艺展现从天人到凡人的形象,是对古代肖像造型方式的读解,新的时代审美特征也潜移默化地体现在作品中。吕越、楚燕、彭薇、张凡等当代艺术家或巧思于霓裳,或设计于金饰,运用多样的媒材语言和当代设计手段,将传统图式、经典人文底蕴和当代文化风貌相结合;陈志光、李一、艾敬等则于材料装置方面入手表达供养的主题,他们演绎的对象已不是参禅悟道的佛祖菩萨,而是时光、生命和艺术,蕴涵着循环往复、生生不息的哲学寓意。

我的宇宙 展望 尺寸可变 不锈钢 2011

可以看到,艺术家们对敦煌壁画的研摹,不仅沿袭了敦煌艺术的宏阔气度和精美造型,在形式风格上再现了敦煌壁画的神采真身,也以艺术的慧眼和感觉,在意韵上感受和展现敦煌壁画的精彩手笔。这些贯注了艺术家情感与才华的“摹本”,具有重现经典与转换创造的双重价值。当代艺术家则在精神内涵上与敦煌艺术、丝绸之路主题相接,在古老的母题中注入了新的时代观念与文化意涵,以独特的视角、丰富的形态和个性的语言体现出向文明的致敬,展现了对传统艺术的创造性转换和创新性探索,为古老的艺术瑰宝注入新的生机。

鹿王之一 邬建安 250x180cmx2 彩色剪纸激光切割手工拼贴 2015

而在此次展览的展陈方式上,也充分可见“古今对照”的“穿越”思路,与艺术作品、展览主题形成了绝佳的呼应关系,可见策划团队的精致用心。在展厅中,作品并没有严格按照来源、艺术家或者时间的顺序分类排布,而是依照作品的题材和主题、视觉语言的承接关系等,进行不同时期作品的交汇并置,构成了内容与视觉形态上的双重融通。在作品的排布上,高低错落、疏密聚合的排列关系充满了视觉上的韵律和动感,悬挂的莫高窟藻井装置,以创造性的方式“重构”洞窟艺术的观看情境,使得观者的视线和情绪得到了充分的调动。甚至建筑空间本身也被赋予了充分的考虑,超长体量和特殊形态的当代艺术作品或悬挑在殿堂的高处,或巧妙地环绕在立柱的周边,建筑的空间与艺术家的创造发生了奇妙的组合关系。这种极具感染力的形式和富于创造性的展览“语言”,也让观众从多角度理解这段传奇的“丝路”历史,使得古代的物质文化遗产、经典艺术形象和当代视觉艺术创造相应交辉,在探讨和呈现文明的交往、文化传统的传承和创新等重要命题的同时,也观众带来了新鲜丰富的视觉感受,更为这座拥有600多年历史的古典庙堂增添了别样的文化景观。

天问 喻红 500x600cm 布面油画 2010

随着国家实施“一带一路”战略,从视觉艺术的领域探寻文明交融的脉络,展示文明交融的成果,有助于形成创造上的古今对话,推动社会的文化认知。此次“文明的回响(第一部):穿越敦煌”以丰富的展览内容和形式,在对古代文化遗产的重新发现中,汲取了丰富的文化资源,有助于催动当代文化的创新与创造的精神动力,进一步提示丰厚的传统文化资源对今日艺术创造的启发与支持。

据悉,本次展览展期将持续至2016年3月16日。

史苇湘临摹 伎乐飞天 42x80.7cm 纸本 1948

常沙娜临摹 观无量寿经变 272x300.5cm 纸本 1946

段文杰临摹 龟兹舞 68x64.3cm 纸本 1948

万庚育、冯仲年临摹 反弹琵琶舞乐图 45.5x71.1cm 纸本 1974

唐-官吏 于凡 80x40x23cm 玻璃钢喷漆 2015

欧阳琳临摹 女供养人像 226x110cm 纸本 1985

编辑:李杨雷