春暖花开之际,带一壶香酒,熏一炉供香,携一份手卷,邀三五好友,开案展卷,最时令的,比来童子拉来立轴另增些惊喜和互动。

朵云轩此次的手卷展,无疑下了场及时雨,不仅是时间上的问题,更是艺术现象问题的及时提出。“手卷展?怎么做?不应该是挂在墙上的吗?现在很少人有画手卷了”,原本再常见不过的文案必备在当下却成了造型神器。这种艺术形式似乎很稀奇很怪异,包括册页也沦为此番命运,是什么所导致?如今大多的绘画都成了“墙纸”,漂漂亮亮的墙纸,绘画的感知性和游戏性变得微乎其微,以至于被日人说成手卷是他们的独创,漫画即来于此,他们称之为“绘物卷”,平安时期大量流行,当然他们目前的手卷发展状况与我们接近。画越画越大,那些小画反被称为“不入流”“小家子气”“进不了展览的”。那么,《女史箴图》《韩熙载夜宴图》《游春图》等按现在说法就是不入流的了?成教化助人伦的思想宣传到记录故事性的文人游戏,这种特有的艺术形式在书画船中、车舆步撵中可读、可卧、可游、可行,恰为妥帖的,每每打开,来龙去脉,大千世界的一本书,尽在其中,因为小巧,以至于溥仪当年偷携大量珍贵手卷藏于小白楼,方便、实用、不易发现。

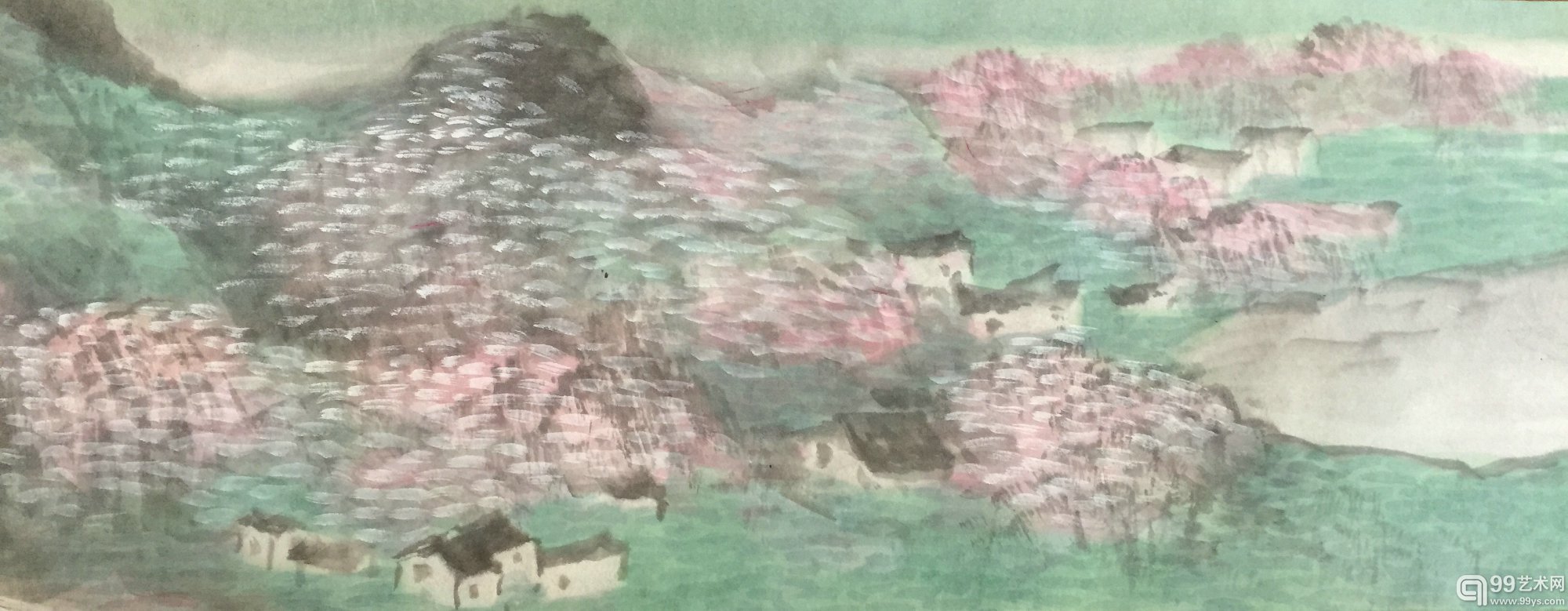

乾隆的“三希”,也是三个手卷的形式,古人并不以大小评定高下,更不以题材取决主次。手卷,既是一种形式,更是阶段停留的记忆,其中味,我们是无法完全理解的,骨上刻字一般,刻那些在今人看来大可不必得大白话,于他们而言,每一句独语,却是前世的耳语。某年某月某天,词语,声音,片段。阅读,体会,接近,他们的用意。俞子才画《阿里山纪游图》,吴湖帆先生见之大赞,除了兴致的题了跋外,还即兴画了《阿里山云海》图卷,由沈尹默题引首,师友同道间在云衣素纸中留下一段1948年的纪盛;1931年陆小曼画了张山水长卷,徐志摩极爱,11月19日,飞机失事,当搜救人员清理事故现场,这张手卷还安然躺在铁匣中,上面留有徐志摩请诸家题跋的片片断断,小曼临终之际托付徐志摩表妹夫陈从周,陈又交予浙江省博物馆保存;海上一裱刘定之的生辰,吴湖帆、周炼霞、陆俨少等合力绘制,并题以跋文做念。

忽有斯人可想。引首,题跋,揭裱,装池,供匣,编号,就是一段刻骨铭心,不可言传的。每每打开手卷,变卷边看,总有一种紧张感,好的,坏的,悲的,喜的,那些故事又绕了回来,但有时享受的,有温度的,你以为还未到,其实已经远去。

起承转合中,思绪荡远了。

编辑: 冯轩羽