有太多的图像令我们的周围充斥着喧嚣,使我们做出不妥当的判断。事实上,这样的批判有两种明显矛盾的形式:有时它指控图像以其感官的力量把我们浸没,有时它指责图像以其对过去信息的漠不关心使我们麻痹。数十年前,我们就认为图像误导我们,正如举世闻名之作以其魅力阻挡我们看见权力统治的过程,甚至通过把我们被剥夺的产品转换成将我们映射成引以为豪的愉快消费者的镜子,从而使我们成为那些过程的共谋。那就是为什么社会科学家和忠诚的艺术家必须教会我们阅读图片并发现它们产生和隐藏着的工作机制,以此使我们拿起反抗的武器。今天我们被告知图像使我们盲目,并非指它们隐藏真相,而是它们被置于平庸的处境。太多关于大屠杀、血肉纵横、截肢儿童、堆砌肢体或大量坟墓的图像使我们对什么是奇观不再敏感,甚至感到与那些血腥电影提供的虚构无异。我们仍然漠不关心地面对本该引起我们愤慨、挑起我们干涉的大规模罪行,评论家和艺术家有必要阻挠我们爱好窥视的习惯,减少那些使我们麻痹的图像甚至将它们全部查禁。这就是为什么克劳德·朗兹曼(Claude Lanzmann)否认所有关于大屠杀档案文件,为什么有约亨·吉斯贝瑞斯(Jochen Gerzburies)的纪念碑,为什么阿法瓦多·加尔(Alfredo Jaar)首先引导参观者通过走道并到达一个空无图像的巨大发光屏幕前,然后展现隐藏在一些盒子中的卢旺达大屠杀照片。

这种表达图像的罪恶和救赎的方式已被广泛地接受,但它是否精确?《图像的挽歌》确实把参观者引向一个刺眼的白色屏幕,但它真的是为了纯化他们被大量图片蒙蔽的眼睛吗?事先安排在展览中的三个文本似乎告诉着我们一些完全不同的内容:并没有关于曼德拉在他被释放时流出喜悦之泪的图片,因为在他被迫在石场劳改27年之后,他的眼睛已经不能再流出眼泪;并没有阿富汗战争的卫星图片,除了那些已经被五角大楼买下传播权的图片——还有一千七百万照片被比尔·盖茨买下,它们注定埋在220英尺的地下,而把这些图像全部修复并以数据形式公开将花费400年的时间。所以空白的屏幕并不是要将我们的眼睛从越来越快增长的图像中纯化,而是相反地使我们看到大量被“除去”的现象。“举世闻名之作通过向我们展现太多图像来误导、蒙蔽我们”并不是事实。它们的力量首先通过把它们挪走的事实来发挥。如果阿法瓦多·加尔把他的卢旺达大屠杀的图像放在封闭的盒子里,这并不是为了让我们的眼睛从如此多的被屠宰的躯体中获得清净,这是因为这些躯体事实上不再是我们的当下:大屠杀曾经发生,伴随着没有任何提供给我们的关于它的图像。这就是装置《无题》(新闻周刊)(1994)告诉我们的:在整个大屠杀过程的每一周中,新闻周刊总有更有趣的事件在封面上展现给它的读者——杰奎琳·肯尼迪(Jacqueline Kennedy)或者理查德·尼克松的去世、诺曼底登陆的周年庆、支持美国价值的十字军东征、或者癌症的新疗法。正是我们的媒体在最重要的位置隐藏了大屠杀的图像,或者更精确地说,把它们作为不直接关系到我们的事件放在一边。因此对于艺术家这不是关于戒除大量图像的问题,而是关于它们的缺席——在由趣味性支配对展示图像的选择中特定图像的缺席。“太多图像”的观念事实上是那些自认为在批判杰作的人对杰作的裁决,这是他们为自己设定之救赎任务的瑕疵。所以感兴趣政治的艺术家们的策略不是减少图像的数量,而是去反对减少它们与估算它们价值的方式,代之以另一种。

Lament of the Images

因此,分隔引起过量图片的关键时间点,来准确知道是什么构成这种或那种形式的过量,并且如果减少会产生什么结果,这些都合适于理解那种策略并假设了一个简短的系谱弯路。我们社会中“过量图片”的主题具有一段历史,它并不以寻找日常事物的伪装或罗兰·巴特(Roland Barthes)神话学及居伊·德波(Guy Debord)“社会景观”理论的控制力量为开始,甚至,把批判的冲击力追索至摩西禁止为上帝造像的禁令也是不必要的。以我们所认知的方式,这个主题在19世纪末的一个非常特殊的文本中走进我们的视野。当时正值生理学发现刺激物的多样性和神经回路来代替统一和简单的“灵魂”说,以及心理学上把大脑转变为“图像的附着基”。问题是这种科学的推进巧遇了另一种升级——民主,即人民作为政府形式的主体,意味着被商业城市中的商店橱窗、复制的文本和图像、灯光景观增生包围的多样化的匿名个体转变成分享世界中知识和快乐的羽翼丰满的居民。旧的分隔分离了为致力于思考工作的少数人,和被认为是掩埋于感官的直接性中险于迷失的大众。为了从民主党群体中分离出科学化的群体,有必要给予传统的对立以新的形式——即小众与大众,更高级的理念世界与感官多样性群体。今后这将会是两个紧张系统,两种对多样感官信息组织的对抗。

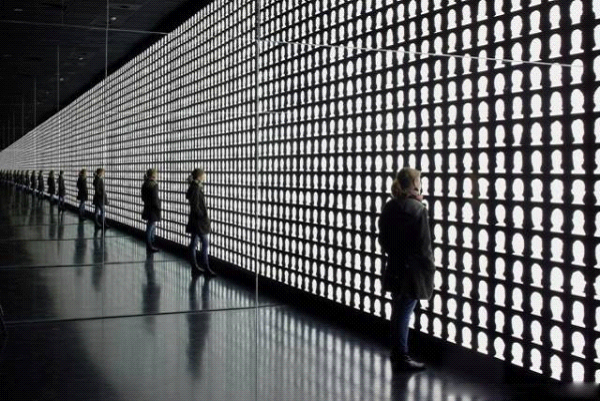

One Million Finnish Passports, 1995

就是在这样的上下文中图像的喧嚣开始增强:有太多的刺激物无处不在地宣泄、有太多的观念和图像以不妥当排列的多重性涌入头脑、有太多取悦可能的图像被提供给我们城市中穷困的男人和女人、有太多东西被置入普遍的孩童以及特殊群体孩童头脑中。这些焦虑力量的兴奋刺激是一种严肃的威胁。其所伴随的将会是欲望无智地宣泄、攻击社会秩序的煽动,反之则是在竞争中的精疲力竭,在面对敌人时的软弱,或是对暴行的屈服。对过量图像的哀悼首先是一幅拥有太多个体、太多言辞与图像消费者相互挤在一起,阻碍我们凝视和思考更广泛观点的未来民主社会图景。没有比依波利特·丹纳(Hippolyto Taine),即“图像附着基”一词的发明者,对这种奇幻矩阵的更好表述了:不再被宗教和封建制度所庇护的社会风景描绘者,也是大街和商店橱窗作为言辞和图像超载的现代都市描绘者,一个安全意识低下的民主个体和宣泄错误知识和虚幻图像的革命团体斥责人。最初这种裁定是来自于被选择的少数,其唯恐受到人民头脑中的意见所纷扰——这些都为那些被轻视的批判主义图像主题永远封存。

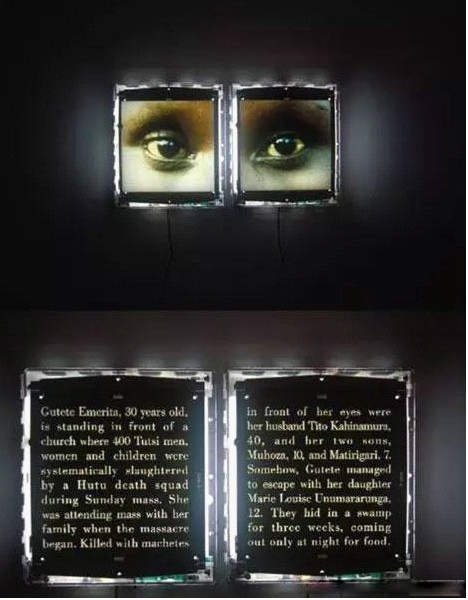

The Silence of Nduwayezu,1997

1 million slides, light table, magnifiers, and illuminated wall text.

“过多的图像”最初被简单地说成“过量”;秩序必须被带入两类民众的关系之中,即可获得图像与声音的一类和被赋予观看之眼、聆听之耳与联系图像声音和含义之头脑的个体一类。这正是大量信息的核心所在。它们被指控将我们淹没于图像的波浪之下,但事实上它们所做的恰恰相反。其不满足于降低可获得的图像数量,并首先要求规划图像的上演方式——那正是统治体系中公众告示的意味:赋予形式,排除图像中的任何异常以及其中所有延展内容、传达含义之物,把它们置于符合他们利益的等级制度的远处,简而言之把图像简化到严格的直指功能,但这实质上是那些知道哪些图像值得保持关联并有能力告诉我们它们所言之物的人的言辞。不管别人怎么说我们的新闻布告很少向我们介绍战争、暴力或者不幸的图像,而恰恰是它们刻画了我们星球的当下:粗鲁的、暴力的、残缺的或者罹难的肢体。我们所看到的大多数是那些“制造”新闻的面孔——权威的发言人:主持人、编辑作家、政客以及专家、能手在解释或辩论事件。在屏幕上的“图像”是“他们的”图像:这首先意味着他们的肖像,他们言辞分量的可视性,然后是关于他们言辞使之生效并值得被从世界上众多事件中描绘出的小部分可见物,这也反过来使他们的言辞生效。这里并没有图像洪流,那些抱怨图像洪流的人正是实际上或潜在的选择者。这里有一个被审定的言辞权威与为我们的利益所挑选的可见物之间关系的工作台:一个事件价值依他们所认为的价值估量的工作台。理查德·尼克松或杰奎琳·肯尼迪的死亡显而易见不能与那些成百上千的我们从未听闻而名字发音古怪的人们被屠杀于遥远地方的事件相提并论。

正是在这种言辞、可视物、价值估量的中枢交界处为阿法瓦多·加尔的介入所置身。我们或许记得他为卢旺达大屠杀创作的第一件作品,一件临场介入的作品:《生命的记号》(1994)。他买了大量的绘有野生公园中的动物的旅游明信片,在每张上面写上简单地信息词并寄给朋友,诸如:“卡瑞塔斯·娜扎穆如(Caritas Nazamuru)仍然活着”,“耶米哈·姆赫瓦尼玛娜(Jyamiha Muhewanimana)仍然活着”,“卡尼西斯·尼瑟易斯安格(Canisius Nzayisenga)仍然活着”。简而言之是一个有着相反信息的短语:这样的信息通常被寄到那些急切期待他们亲人讯息的地址。但是这些地址中又没有一个地址是真正期待收到这些人们的讯息(或噩耗),因为一个简单的原因:这些人中没有一个有丝毫生还的迹象。这实际上恰是寄送明信片的用意所在。这种看来似乎极简式姿态的复杂性在于:通过谈论一些不被知晓的生者来谈论不被注意的大量死亡,用一些可见的名字来示意没有人愿意看的大屠杀。当然无论是卡片上绘有赤道地带美丽风景的正面,还是它的背面都没有提到幸还者,也没有展示大屠杀或者谈论它。然而这不是一个为了指涉不能描述之事的“现代主义者”的策略。相反,这是对两种最为经典的诗学艺术的描绘方法的贯彻:以动物寓言人类,以部分生还反语大量死亡。

阿法瓦多·加尔没有抑制图像。他提醒我们图像不是一件简单地可视物,而是一个可见物的工作平台,一个可视物与所言物,呈现与言辞的挽结。这些明信片同时也是一个修辞学的设计。人们趋向于认为演说的修辞不应当被用于表达大规模的罪行,惯例上反语法只适用于皇室的桃色事件之类,而寓言则用于他们孩子的教育中。然而这种保护大规模罪行的“受害者”远离语言学的微妙言辞的惯常方式事实上是一种使他们更虚弱,把他们定名为“适合屠杀的,没有名字的,在语言学游戏之外”的畜群的方式。并且阿法瓦多·加尔发现这正是我们冷漠的深层原因。我们没有看到太多罹难的身躯,但我们看到很多没有名字的身躯、很多没有对我们直视的目光,同时述说着我们自身的目光并作出回应的身躯,但他们毫无机会与我们交谈。如果这些罪行的进行于我们可能毫无影响,这是因为它们关系到的是于我们毫无影响的生物、名字对于我们毫无意义的个体。并且大规模罪行涉及之处必有相应的等级制度:名字的等级制度。所有的人都知道奥斯维辛的地名,即使是那些否认它曾发生于那里的人们。相反地,没有人想过否认卢旺达大屠杀,然而我们抗拒给予那些名字以含义,阿法瓦多·加尔的另一个装置——《光的符号》(2000)中迫使我们观看在白色光芒对立于黑色地面的书写于信件中的地名:布塔雷(Butare), 阿玛霍罗(Amahoro), 尚霍因达(Cyahinda), 尚古古(Cyangugu)……重要的是这些地名必须与我们交谈,而为了与我们交谈,它们必须成为可见物。这些嵌入大屠杀照片的灯箱并不作为空无现实的图片。它们所展示的现实是那些名字所对应的故事。这些地名必须成为可见的,这些沉默的躯体必须成为述说者。这不是一个关于除去的问题,而是关于重新分配我们的价值估量。这不是一个关于抹去可感物的问题,而是关于产生可感物以及使之交织扩增的力量。

the geometry of conscience memorial

关于重新分配我们的价值估量方式:告知是一种选择代表众人的图像方式。占统治地位信息系统的行事方式是选择权威的图像,图像的自身说每个人并不具有平等估量图像价值的能力,平等言说或观看的能力。艺术和政治的发明可以作为一种不同的选择来对抗这种系统,一种不同的方式来构建一个个体或一些个体与大众之间的关系:使这个系统困惑的部分成为一个突出的模糊团块,给予个体新的力量来代表大多数。政治的价值估算也有效于以一句言辞一个图像来替代另者,以一个部分一种多样性来替代另者的演说修辞与诗学经营。这种在人众数目的政治重新分配与演说修辞的诗学运用之间的认同是许多阿法瓦多·加尔装置的潜在原则。一个标准的例子是《戈迪特·艾玛瑞塔(Gutete Emerita)之眼》(1996)所构成的转喻词。我们并没有亲见大规模死亡的景观,我们看见一双亲见那个景观的眼睛。某种意义上,这是马拉美原则的政治应用:描绘的不是对象而是它所产生的效应;在这里,一双眼睛盯着我们;在别处,两个孩童紧紧搂住对方的背影姿态。而这种替代同时也是一种倒置。那些我们试图从中阅读可怕事件效应的眼睛颠覆了刺探隐秘者的特权。他们不仅仅是“看着我们”,一个有时用于传达“庄严”所带来的震耳欲聋的冲击的表达。首要的是,这种凝视,尽管它曾亲见大屠杀,但并不为我们重新构成对大屠杀的觉察力。我们或许知道她所看见的东西,我们却不知道她所想的东西。换句话说,我们看见大屠杀与冷漠所否认的东西,以它们各自的方式:事实上她不是这些事件所镌刻和映照的表面,而是一个思考着的躯体。这种策略在《一百次阮氏》(1994)中已有部署。一个滞留在香港的拘留营中当船夫的越南小女孩,她被给予一个对我们而言笼统的名字“越南人”,站在摄影师前面,像一个预先设定的主题来表明巴特的观点“此曾在”。而正因如此她避免作为“船夫的不幸”的明信片主题产生效用。她更切近代表她与我们分享的人类品质,如她的兄弟姐妹们:以此,乃至从拍摄她的人所展现的力量正如那个谜一般的浅略微笑:恫吓,自尊,或怨恨。

加尔

谈到人类的品质显而易见地带来怀疑。人本主义或者恻隐之心是人们对待阿法瓦多·加尔常会选择的言辞。现在,那些词汇并不被认为是好意的:我们不太喜欢报道那些以我们同伴的不幸扣紧我们心弦的摄影师,至少它意味着为了同情而以昂贵与大尺寸的形式在博物馆或画廊的墙上展示它们的上诉。我们常常对比阿法瓦多·加尔装置的观念和极少主义美学与这种“恻隐之心”的关系。但是恻隐之心不是对不幸的同情,它是与他们共情的能力,等同于产生使他们体会我们的能力,来构成具有船夫和纽约艺术家共有某种能力的感觉器官。观念主义并不是一个抑制智力的策略,正是这种感觉措施的建设得以恢复其自身的注意能力。“观念主义”和“恻隐之心”是同一种态度的两种面貌:这不是一个关于以仁慈的方式看待阮氏或戈迪特·艾玛瑞塔,或简单地把她们从窥刺隐秘者的注视中移去的问题。而是建构一个恢复他们凝视中与我们相似的交谈与沉默能力的措施。这里的极少主义有一个精确的效用:它扰乱少之于多,个体价值估量和群体价值估量的关系——单个凝视在那里代表上百万的尸体。然而也可以使这单个凝视加倍增长,把与那些“戈迪特·艾玛瑞塔之眼”面对过的死者同样数量的幻灯片放置在一个灯箱桌上,进而转喻被转换成隐喻:这不是一个像备受争议的奥斯维辛成堆鞋子的照片那样关于上百万死亡者的隐喻,而是一个指关于上百万生者和图像中个体唯一性的力量,这种力量属于那些受害的人们中的每一个,他们“唯有以成百上千计数才有价值”,这种评估来自受害者特有的估量体系,是那些被我们忘却同为羽翼丰满的人类所特有。而这个设计不惟独预留给大规模罪行的受害者或被迫的移民们,它也可能为上百万被芬兰当权者遣送回国的移民在画廊中提供一个等价物:一百万本芬兰护照构成一个纪念被遗弃的活人的立方体(《一百万本芬兰护照》1995)。一些小众乃至大量人数贡献于这件构思。《我所知的关于她的“两三事”》是由戈达尔40年前所选择的碎片式传说以描述一个生活在巴黎郊区的寻常女人的特殊体验所构成的“现代主义之作”。阿法瓦多·加尔对此加以逐字的运用为的是通过片断式图像的含义使孟加拉的人口可见,这是一个为当地设立的伦敦东部时髦画廊的访客们所视而不见的人口群体。(《我想象的关于他们的两三事》1992)

加尔在柏林老国家画廊的展览

这种小众与大众之间关系的重新分配也通过修辞力量的扩增而发生一个修辞不单是言辞或图像的替代。这个过程可以延展:它也是使用一种媒介代替另一种,一种产生感觉和意义的方式代替另一种,通过这些替换建构一个新的空间。这理所应当从言辞开始,从听觉中抽离而带入凝视,不仅作为有含义的符号也作为视觉形式。此后阿法瓦多·加尔装置中的许多文本将他的声誉树立为观念艺术家。把文本贴在画廊的墙上被认为是使图像背离它们,而这牵涉到依个体单位思考而不是依安排来思考。事实上图像不是根据安排来定义,也不是根据仅有的视觉呈现来定义。言辞也是图像的素材,而且是双重的:首先因为它们把自身出让给诗学经营中的替代和置换手法,其次也因为它们被勾画为影响我们的视觉形式。正是在占统治地位的信息体系中,言辞仅仅是言辞,它们如自身被剥夺的内容一般指出现实,同时当然也允许现实被委托缺席。确实发生的是,电视或者广播的时事评论员带给我们地点的名字和大屠杀的见证,但这些名字逐渐被声音的潮汐所卷去,甚至它们刚被说清楚就即刻被遗忘了。艺术和政治开始于这种持续使言辞滞后于事物或事物滞后于言辞的常规模式被搅乱的时候。它们开始于言辞被赋予修饰,成为固体和可见现实的时候。

因此装置中的文本并没非取代图像。它们自身就是图像。实际上没有一条媒体上传输给我们的信息与把我们导向“戈迪特·艾玛瑞塔之眼”的黑色地面上的白色带状物相似。明亮的条带首先似乎是一个抽象的霓虹灯,置于眼前的是一条以新闻总结为开始的文本,然后被转换成一个女人的故事,并以民谣的叠句结束:“我记得她的眼睛。戈迪特·艾玛瑞塔的眼睛。”这双眼必将赋予一个故事。这个故事必须被赋予一个作为它自身双重的形式:有光管的装饰雕塑,黑色地面上的白色条带,重拾并倒置了马拉美文学中的置于白色地面上的黑色条带;而且还有更传统的诗歌形式,民谣的诗歌形式——一个孤独游荡着的漫步者的故事,如同在骤然奇观前止步的云彩、华兹华斯笔下锦簇的水仙、或是这里的成堆尸体。当我们面对《场,路,云》(1997),怎能不再次想起华兹华斯?然而,在美丽的蓝天白云下漫步的终点却是一个万人坟墓,其在这里并未被拍摄,而是由地点的草图所唤起。但这个唤起万人坟墓的草图和诗篇并不为了揭秘诗人作品中对蔚蓝的隐喻。在《无题(水)》(1990)中船民的图片也不为驳斥海景。这仅从主导逻辑的角度认为必须在梦想家的云彩和人类暴力世界的赤裸现实之间做出选择,而被认定应具批判性的艺术往往因采纳这种逻辑原则,以言辞削弱可见形式的力量,或以可见形式减少言辞的分量而误入歧途。它声称以这种通过揭露双重谎言的方式来武装良知。但又是什么武器被累积的残疾所制造?反之,如果言辞和可见的形式必须放在一起,这是为了以形式增加言辞的分量,以条状词句的引导增加凝视的分量。只有那些知道如何适时拍摄云彩的人也会知道如何适时观看层云之下的事物,以及如何构建最适合的艺术形式来引起看待那些被扔进万人坟墓的人类和眼中遍布万人墓群的幸存者不同的方式。这种不同的观看方式开始于文本信息和可见形式之间、诗歌和所认为的视觉艺术之间、言说之词和沉默之间正常关系的绝裂。

阿法瓦多·加尔曾说信息和图片必须被给予它们的上下文。但究竟应该通过其上下文理解什么?这当然不是一个面对卢旺达万人坟墓,或是栏杆之后被圈起的越南船民而要给予我们现场感的问题,也不是一个关于在全球统治关系体系中重构苏丹人饥荒的问题。这是一个构建可以给予大规模死亡与流放以共鸣的言辞和形式的全新交织空间的问题。一种信息手段的权力首先在于一个组织空间和时间的核心,言辞与形式彼此聚合或分离,加固或抵消于其中。问题不在于批判电视的信息,而在于创造其它时空的安排来反对占主导地位的灯箱频道专制地对立于其它那些文本与图像,并使言辞不再被声音宣读而是被像一首诗般安排屏幕上,其中的信息量更少但却更持久的集聚我们的注意力。例如,它构建除言辞之外别无他物的空间,在其中言辞等同于穿透黑暗的光源。对于编织它们交流与加强它们力量的诗意言辞和塑造形式来说,建筑也必须被包含进来并构建那些交流发生的剧场。马拉美所梦想的,适合发挥文字的图形威力和形式的写作效用的空间在这里再次被转变成一个政治装置。

《寂静之声》在巴黎美术学院展出

无疑《寂静之声》(2006)是对此最好的诠释。此中,阿法瓦多·加尔构建了一个空间来对仅有的一张照片“情境化”:这张照片为南非摄影师凯文·卡特(Kevin Carter)赢得了一个普利策奖,随之而来的是一场诋毁运动和摄影师的自杀。这张照片描绘了一个被秃鹫注视的四肢着地的小女孩。饥饿的苏丹孩子正在爬向一个她将明显没有力量抵达的救济粮分配中心,而秃鹫在一边静静地等待这个可能的猎物。这张照片引起了一场丑闻:这个摄影师何以能伫立在那里20分钟等待具有最佳构图的理想时刻来拍摄一张被猛禽注视蓄意猎取的垂死孩童的照片?他何以没有把拯救这个饥饿的女孩于这恐怖的一幕孕育的完美拍摄之前?通过这种行为方式,他自身是否也表现得像一只秃鹫?显然,阿法瓦多·加尔不同意这个观点。作为被公认的人文主义者,他并不谴责那个煞费苦心地为拍摄一张成功的照片而没有给予小女孩食物的人,一张了不起的照片的成功也是关心死于饥饿的孩子的另一种方式。他或许可以谨慎地不展示卢旺达万人坟墓的照片,但他不认为对这张照片的发表是不合适的。“将恐怖美学化”的指责似乎太轻易了,它显示了太多对在一种凝视中特殊情境的审美强度和目睹人人见之不安的可怕现实所承担的道德政治考虑之间的复杂纠缠的无视。如果凯文·卡特并未能够拍摄到被秃鹰注视的孩子,他就未能带着他的相机步入饥荒时刻的苏丹沙漠核心的无人地带。这里的审美问题不在于对最适合润饰丑陋肮脏现实的准则的选择,而是对空间布置和时间特定节奏的敏感性问题,和那个时空带来体验强度问题。

凯文·卡特摄于1993年

为了让此被感知,阿法瓦多·加尔为关于一个小女孩的摄影构建了一个类比的上下文;当然,这并不意味着承担并模仿受雇摄影记者面对苏丹沙漠中饥荒的处境。但它确实涉及建造一个特定时空视角装置来代替并去除占领报纸和美术馆空间的大尺幅摄影悬挂,同时也包含一种超乎寻常的感官体验:一个封闭的空间,唯有在表演开始时作为剧场被允许进入,并为时八分钟。这里又一次,书面文字被排列成诗的格式无声地追随一个民谣形式的故事,它详细讲述了一个男人经历种族隔离和黑人骚乱等暴力事件的旅途,他在苏丹停留的时刻为一个意想不到的场面着迷,其中饥荒和死亡的故事变成了一个描述人与动物的寓言。所有这些,三个命运交错的故事被编织成一个比喻:那个安置了他精心准备的世纪照片拍摄所用相机的他拾来的卡车;那个因为没有人知道她来自何方而没有人知道其命运的小女孩;那张最终出现在我们面前,以其不可避免,以其拍摄时闪光灯亮的一瞬,打断了对自杀诠释的相片。

然而,这也不是剥夺我们图像的问题。这或多或少必要是因为当摄影师死去,小女孩早已消失得无影无踪,而另一方面,我们非常清楚地知道什么已经成为了照片:这是把图片埋葬于地下220英尺作为最好保存方式的比尔·盖茨帝国的财产。一个允许那个影像作出沉默回响的适合时空必须被构建:一个面积为128立方米的封闭平行六面体只为一个图像,强制禁闭的八分钟只为一秒钟的瞬间。它要求不多不少引领我们思考一张照片的分量,将耸人听闻的图片转变成一种通过观看时间获得精神磨炼并试图使我们看见这个世界所意味着的暴力的一次感官体验机会。显而易见,并不是有过多的图像,也不是有过多的——超越批评的固有陈式——来反映是什么使图像富有深意的艺术家^

编辑:隋萌