曾巩,中国文学史上一个不可或缺的杰出人物,“唐宋八大家”之一。他“生而警敏,读书数百言,脱口辄诵”,“窥六经之言与古今文章”锐意进取,据仁依德,务为经世之学。其为文,浸漫汉唐,砥砺欧(阳修)王(安石),开阖驰骋,言近旨远,在文风极盛,群星灿烂的北宋中晚期大时代中,如云表奇峰卓然崛起。受到欧阳修、王安石、苏轼、黄庭坚等的推重赞誉,“虽穷阎绝徼之人,得其文,手抄口诵,唯恐不及”,[1]影响极为深广。但其身后,却遗墨渺然,连他的推崇者《年谱》编写者朱熹五十年间才一见其真迹手墨。

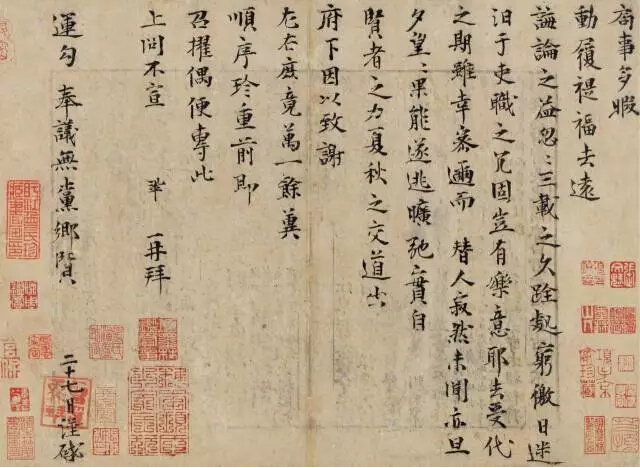

曾巩 局事帖

镜心 水墨纸本

29 × 39.5 cm

幸天助贤者,神物护持,他的一封书信,迭经千百年人间沧桑,经历代有识者的鉴定递藏,据然尚能保存在天壤之间,使我们这些晚生后学,犹得一覩其风韵神采。它就是选录于《唐宋八大家全集》的曾巩《局事帖》。

《局事帖》,宋纸本,纵29cm,横39.5cm,曾巩手书。内容如下:

“局事多暇,动履禔福。去远诲论之益,忽忽三载之久。跧处穷徼,日迷汩于吏职之冗,固岂有乐意耶?去受代之期虽幸密迩,而替人寂然未闻,亦旦夕望望。果能遂逃旷弛,实自贤者之力。夏秋之交,道出府下,因以致谢左右,庶竟万一。余冀顺序珍重,前即召擢。偶便专此上问,不宣。巩再拜运勾奉议无党乡贤。二十七日。谨启。”

曾巩生活的年代,距我们将近一千年。要解读此信的内容,明白其所求、所望,以及在何时、何地、何种心境下写了这一书札,了解他的生平行状是很有必要的。

曾巩,字子固,北宋真宗天禧三年(1019)生于江西南丰的一个数代官宦之家,书香门第,从小就受到家属文明的沾溉,有不同凡近的才华与进取精神。青年时两次落第却有幸投身文坛巨匠欧阳修门下,极受老师的赏识,并以此夸耀于人:“过吾门百千人,独于得生为喜。”得老师的指导,他勤奋精进,名倾一时,有“雷动风兴,声薄于天”之誉,“妇人孺子皆能道其姓名。”嘉佑二年(1057),三十九岁的曾巩考中进士,次年被任命为太平州(安徽)司法参军。嘉佑五年经欧阳修保举返京,迁馆阁校勘、集贤校理,兼判官告院。熙宁二年,曾巩因与王安石政见不合,自请外放,出为越州(今浙江绍兴)通判,熙宁四年改知齐州(今山东济南),熙宁六年六月徏知襄州(今湖北襄樊),熙宁八年底知洪州(今江西南昌),十年加授直龙图阁,移知福州,元丰元年正月(1078)奉诏知明州(今浙江宁波),仅五个月,又徏知亳州(今属安徽),元丰三年又奉命移知州沧州[2](今属河北),在赴任途经开封时被神宗召见始受到赏识而留判三班院,终于结束了十二年的宦游生涯。“十二年间他虽徏居无常,转任大江南北,但所到之处,体恤民瘼,政绩斐然。”元丰四年,他奉敕充国史馆修撰,管勾编修院。元丰五年,擢拜中书舍人,九月丁母忧而罢,次年曾巩持母丧过金陵而获病去世。

知曾巩一生之梗概,现在我们可以来读局事帖了。统观全篇,可以知道这是给“无党乡贤”的一封回信。

“局事多暇,动履禔福。”是复述对方告知的近况并给予祝福。“多暇”是北宋晚期官场人浮于事的实况,也是曾巩多年思考,并终于在他回京后两次向神宗进言要裁减官员提出“可罢者罢之,可损者损之”[3]的原由。在这封信中,他重复无党的话,目的是借以与自己“日迷汩于吏职之冗”作对比,婉转地表示对无党清闲生活的羡慕,是文章的需要。弄明这一点非常重要,因为它牵涉到曾巩行踪的考定,牵涉到本札书写的年代。在余冠英、启功等主编的《唐宋八大家全集》中,《局事帖》首句“局事多暇,动履禔福。”前用逗号,后用句号,可见他们也将此句断为对无党近况及祝福的描述。反之,如“局事多暇”是指曾巩自己,那么与后文“日迷汩于吏职之冗”就显然有矛盾了,“多暇”的“局事”,显然不是曾巩写这封信时的生活状态,也显然,考证此札的写作年代,不能着眼于曾巩任职“史局”的时间段上。

第二句:“去远诲论之益,忽忽三载之久。”是说与无党最后一次见面,听他有益的议论已经三年过去了。一个“远”字,既指时间,也指距离,他们二人不在一个城市,见面并不容易。“跧处穷徼,日迷汩于吏职之冗,固岂有乐意耶?”指自己外放于偏僻的他乡,整天埋没于繁忙的官场事务,哪里有什么快乐啊。

“去受代之期虽幸密迩,而替人寂然未闻,亦旦夕望望。”——朝廷指定的任期已非常近了,但接替我的官员却一点没有消息,早晚都在等待着。

“果能遂逃旷弛,实自贤者之力。”——如果能离开这旷日持久的外放,当然是出自贤者的帮助。

“夏秋之交,道出府下,因以致谢左右,庶竟万一。”——夏秋之交,将便道来府上当面致谢,以表示我的感激之情于万一。

“余冀顺序珍重,前即召擢。”——希望你多多保重,并早日得到升迁的机会。

信不长,提供的信息却不少。(一)它明确告诉我们曾巩当时是在外放的任上。“旷弛”二字,说明外放已久。前面一个“逃”字,活现了他急急希望改变外放现状的心情。(二)他感谢“无党乡贤”的帮助。是怎样的帮助?曾巩没有明说,也不便明说。无党乡贤官职很小,曾巩不可能请托他办调职回京的大事。他们已三年没有见面了,三年间这还是第一次通信。因此从时间上说也没有托他办事的可能。不过,对曾巩长时间放外,很多人为他惋惜,为他不平,“人皆为公慊然。”[4]无党出手帮忙,应该是主动的。或许有人会说:无党官职卑微,只是一个八品奉议,有这个能力吗?要知道,能够帮上忙的未必是高官。何况,在未可明说的情况下,此处所谓的“贤者”,并非一定指无党,也可能是他的亲友师长。无党或许为此传递了一个事有转机的消息。对于行将第七次迁移的曾巩来说,自然会倍感欣慰,并为之感激不尽的。不管怎样,札中所说的“贤者之力”,及“果能遂逃旷弛”的希望真奇迹般的发生。此信发出不到一个月,神宗就接见了曾巩,并大为赏识,还道出了十二年不得回归的玄机:“以卿才学,宜为众所忌也。”“劳问甚宠”,[5]立即起用,留判三班院,真的实现了回京的愿望,连沧州也不用去了。(三)很多人为曾巩长期放外表示“慊然”,而曾巩自己呢?他弟弟曾肇在曾巩《行状》中说“公处之自若也。”其实并非如此。曾巩当年是怀着天真的想法出京的,他认为“文章学问有过人者,宜在天子左右,与访问、任献纳”朝廷觉察你真是个贤者,自然会召你回京,不会“久于外也”。[6]他想不到党争会愈演愈烈,并发展为可以致人于死地的文字狱,也想不到自己后来会列入一份“黑名单”而公之于众。[7]他“请贰外藩”,想用实践来证明自己“治国家、天下之道”。在越州任上,他以民为本,“而州赖以治”。调任齐州后,还向皇上表达了安心地方政治的忠心:“臣心系北辰,身縻东土。”“敢不深究土风,详求气序,躬劝农桑之业,辅成坯冶之仁。”[8]他带着百姓建水闸、疏河道、造桥梁、惩恶霸,不到一年,“春风随我来,扫尽冰雪顽。”“陇上雨余看麦秀,桑间日永问蚕眠。”人民安居乐业,他受到百姓爱戴。曾巩对自己的政绩和生活也很满意,对齐州、越州等处还有着留恋之情:“只恐再期官满去,每来湖边合留连。”[9]他意气风发,眼前光明,既没有“日迷汩于吏职之冗”的烦恼,更未见“遂逃旷驰”的诉求。随着岁月老去,他已成了“齿发凋零”的老人,但仍在年复一年的迁徏,甚至一年二迁,他开始发现当权对自己的疑忌和排斥。于是一而再,再而三地不断在各种奏章及给执政者写的书状中描述这种迁移,提醒朝廷自己已经外放了多少时日,提醒他们自己有一个年近九旬的老母需要照顾。他不断请求皇上召见,多次希望调回京师,即使当个不碍事的“闲慢曹局差遣”,[10]皆不允。他退而求其次:“或引之近畿,属以一郡,使谐其就养之心,慰其高年之母。”都不能答应。就连要求顺道进京接母亲同住也不可。他终于不满了,直接给执政上书:“窃计已在听察之日久矣。”[11]考察这么久,没完没了吗?这种怨忧还发之于诗:“羁游事事情怀恶,贫病年年故旧疏。”[12]“邅穷万里飘萍内,到此登临更几回?”[13]更有一首诗这样写道:“蛮荆人事几推移,旧国兴亡欲问谁?郑袖风流今已尽,屈原辞赋世空悲。深山大泽成千古,暮雨朝云又一时。落日西楼凭栏久,闲愁难有此心知。”清初学者何焯早就指出曾巩在诗中自比屈原,还隐晦地批评神宗“所任非贤,身遭放弃也。”[14]而这种境遇、牢骚,不也隐约可见于《局事帖》中吗?

《局事帖》纸短意长,内容丰富,其字里行间流露的信息,还帮助我们解开了这一书札书写日期之谜。本信末行受信人的称呼是这样的:“运勾奉议无党乡贤。”“运勾”“奉议”是曾巩同乡无党的官职。而“奉议”这一官名,因避宋太宗赵匡义名讳,从太平兴国元年(976)起改称“奉直郎”,直至元丰三年(1080)九月官阶改制,才恢复这一官职。此前一百余年,没有奉议郎之称。[15]曾巩在本札末已用此称呼,说明它书于元丰三年九月或九月以后,而当年十月二十六日神宗已召见曾巩,“赐对延和殿”,并结束了外放生涯。因此,这封信只能书写于九、十月间。由于信末已写明“二十七日谨启”。而九月至十月二十六日之间只有一个“二十七日”,即九月二十七日,它便是书写本札的确切日期。这时,曾巩已经六十二岁。来日无多,(三年后他便去世了)当初“与访问,任献纳,”治国平天下的政治理想与责任感越来越迫切。(这是有他回京后的作为可以证实的)而此顷,他又奉敕要移知沧州了,因此,《局事帖》中急于改变现状的焦灼心态我们就更不难理解了。

本札包括上款、日期,不过一百二十四字,然叙事不少,内蕴丰富。从起首的平静致意,至自述近况后的沉郁苍凉,再至要远离“穷徼”的急迫,最后又理性地表达感谢。文字畅达一波三折却又干净利落,与他晚年的文风同出一辙。类似的文字,类似的情境,在他的“上章”“书状”及其诗文中也屡屡出现。他在回京不久给神宗上的《乞登对状》中对十二年迁播有如此描述:“地穷势绝,(《局事》称之为“穷徼”[16])不敢期于自通。”“陛下聪明睿智……收臣于滞涸”。(《局事》称之为“旷弛”)返京升职了,别人祝贺也,曾巩这样回信:“差池一纪,久落风波,推徏七州,寝沉迷于簿领。”(《局事》之谓“日迷汩于吏职之冗”)均与本札描写一统,词语相似。再看一封他在外放时收到朋友问候后的回函:“感期眷存,特赐诲存,(《局事》称为“诲论”)其为感激,但切铭藏。”[17]把一封问候信称之为“特赐诲存”,并连用两个“感”字,可见,患难之中,即使简单的问安,也足以让曾巩“铭藏”于心。更何况无党乡贤可能给他带来了好的消息,带来了希望呢?

看来,余冠英、周振甫、启功、傅璇宗等前辈学者在主编《唐宋八大家全集》时,将《局事帖》作为曾巩的一篇佚文收入其文集中,[18]确实有其深见卓识——不愧对前贤,怀着温情,尊重历史,这是前辈大家留给我们的启示。

上述所说钤盖在“二十七日谨启”上的一方印章,是“曾巩再拜”四字朱文方印,小篆,四字离开边框都有一定距离,是宋印的特点。用水印,淡而不匀,印色多的地方有晕化的现象,皆与元以后的油印不同。宋人在书札上盖印不常见,但绝不是孤例。《石渠宝笈》着录,今藏台北故宫博物院的《宋人法书册》中王岩叟《岁晏帖》上“岩叟”印,林希《武林帖》上“希”字椭圆印,钱勰《知郡帖》上“穆”字印,(钱勰字穆父)及同为《石渠》着录,台北所藏王巩《安国执事帖》上“王巩之印”,今藏北京故宫博物院的蔡襄《楷书持书诗帖》上“蔡”字椭圆印,皆朱文水印,都盖在日期上,看来这也是当时书札钤印的一种习惯。不过也有特例,如台北故宫博物院徐梦莘《致安国赞善帖》所钤鼎形印,程元凤一札“元凤”印则盖在款字上,就反到少见了。

北宋 王岩叟《岁晏帖》

(现藏台北故宫博物院;印也钤于日期上)

说起书写格式,宋人写信,常见的开头起首总会写上“某启”、“某顿首”自报家门的字样。但不这样写而是直接开始正文,所见依旧不少。着名的米芾《寒光帖》、《盛制帖》(皆藏北京故宫博物院),及蔡襄《癸卯重阳日帖》(今藏台北故宫博物院),都是流传有绪的名迹,和曾巩《局事帖》一样,都直接写正文而不书台头。有些人作书,开头便写“某再拜”或“某某顿首再拜”,结束落款又来一次“某顿首再拜”,也很常见,这种重复,是礼貌的表现。所以《局事帖》上的“曾巩再拜”印与落款“巩再拜”并无重复之嫌,并不违例,只是所见少而已。《局事帖》中凡遇应该敬重的人与物,其第一字都换行抬头,(如“诲论”的“诲”字,“贤者”的“贤”字,“府下”的“府”字,“左右”的“左”字,“顺”字、“召”字、“上”字,包括称呼。)但抬头都平齐,不像明中期以后常要高出一格,这种“平行款“也是宋人书札的习见格式。

北宋 米芾《寒光帖》

(现藏北京故宫博物院;不写台头,也常见于北宋人书札)

曾巩一生勤于学问,不可能在书法上用力太多。但他却是个金石碑拓收藏家,曾收藏拓片有五百张之多,虽主要作为研究历史用,但反覆展对,古人的书艺自然入目。他又是个过目不忘的人,读书多,修养好,古拓书法必能融通于胸中。曾巩文集里有他关于晋唐碑刻的诗文,可以一证他的心印:如题钟绍京《襄州遍学寺禅院碑》:“其字画妍美遒劲有法,诚少与为比。”张旭《尚书省郎官石记序》:“此序独楷书,精劲严重,出于自然。”他还有题欧阳询《九成宫醴泉铭》的跋,及读颜真卿小楷《麻姑仙坛记》诗。他对上述书家的关注和评赞,对我们欣赏《局事帖》的书法很有启发。《局事帖》字形修长,笔画劲挺,明显带有欧字及钟绍京小楷的格局与笔意。“妍美遒劲”、“精劲严重”虽是对钟、张小楷的赞美,但用来衡量《局事帖》,其实也很恰当。看来这种评语,正是曾巩对自己书法的要求。无怪朱熹在见到曾巩遗墨后会如此评说:“简严静重,盖亦如其为文也。” [19]他还说:“欧公(欧阳修)文字敷腴温润,曾南丰文字又更峻洁。”[20]南宋陈黄裳则说:“文定公如谢家子弟……正自爽垲有一种风气。”[21]我们欣赏《局事帖》,扑面而来的不正是“爽垲”“峻洁”“简严静重”的风神吗?曾巩的书法,一如其文,朱熹说得一点也不错。

前文说到“曾巩再拜”四字印有晕化现象,说明它在书写盖章时是一张未经裱背的生纸。此纸质地薄而紧密,间有长而硬的纤维,当是楮与竹的混合料所制,是北宋的特产。后面隐隐有木版印刷的字迹,很多研究者从背面若有若无的字迹认定这是《三国志·魏志·徐弈传》的残页,但却有北宋版与南宋版的不同意见。不过二种意见都不能作判断此帖真伪的主要依据,因为北宋版《三国志》虽然至今还没有发现,但曾巩用此版的废页写信并非没有可能。而背面若印的是南宋版《三国志》,当然也不能论定《局事帖》是伪作,因为用前人书简或公文纸来印书,南宋时期的本子已屡有发现。上海博物馆王南屏旧藏的《王文公文集》便是其中着名的一本。

“曾巩再拜”印

(印色晕化,说明是书写时原打)

鉴定古书画是一个十分复杂的过程,需要从多方面考量,特别是对于年代久远的作品,其流传经历也是极为重要的一环。

《局事帖》的收藏者大致有以下几位:何良俊、项元汴、安仪周、王芑孙、曾燠、费念慈、许源来、张珩、张文魁等。

何良俊(1506-1573)在《局事帖》上钤盖的是一方“清森阁书画印”,朱文,在纸的左下方。良俊字元朗,松江人,嘉靖时任南京翰林院孔目,是一个好读书藏书的学者,久居吴门与文征明等友善,亦好收藏书画,蓄“杨少师、苏长公、黄山谷、陆放翁、范石湖、苏养直、元赵松雪之迹不下数十卷。”[22]他收的宋人书札亦不少,今藏台北故宫博物院的吕公弼、韩绛、孙甫、吕大防、吕嘉问、刘正夫、汪藻、赵令畤、蔡卞、蔡翛、陆游、范成大、张孝伯、吴说,[23]今藏北京故宫博物院的蒋之奇,上海博物馆的张孝祥等等的手札不下二十余通。皆真迹,可见目力之精。其中蒋之奇、吕公弼、刘正夫、汪藻、韩绛、赵令畤、孙甫、吕嘉问、吕大防、蔡卞、蔡翛和曾巩一样都是元佑党争中人物。作为学者,何良俊对这段历史这些人物显然有特殊的兴趣。此后这批书札悉数被项元汴收得,估计在他之手已装裱成册,(十二札裱一册,正是古人装裱册页的标准数字)才能聚而不散地归于项氏了。这种有目的有选择的分类收藏,从一个侧面证明《局事帖》是被何良俊认定为元佑党人曾巩手墨的。

认定上述二十余件宋人书札都悉数被项元汴收得,是因为各帖都钤有项氏天籁阁的藏印。项元汴是明代最为富赡的收藏家,据多位研究者统计,其藏品至少在一千件之上,大多为历史名作。他特别重视宋元人作品,收的宋人书札数量更在何良俊之上。他在曾巩《局事帖》上钤有七印,分别是“项子京家珍藏”、“墨林山人”、“项元汴印”、“宫保世家”(半印,一半在骑缝上)、“檇李项氏世家宝玩”、“退密”。可惜,他和何良俊都没有着录书传世。(一部《蕉窗九录》还是托名的伪作)但在一开不大的书札上连钤七方藏章,已可见他的喜爱之情了。

大概正是上述装潢保护措施得法,何、项收藏的这批北宋遗札至清早期又都到了安仪周手中,安氏是大家公认的清代最有眼力的二大鉴藏家之一,这批书札每一开都被钤上他的藏印,(他在《局事帖》上钤有“仪周鉴赏”及“无恙”鹤形印。)并着录于他的《墨缘汇观》中,而何、项递藏的陆游、吴说、孙觌、张孝伯等札则未见安氏藏印,估计这批南宋人书札并未与元佑人物札装裱保存在一起,而在安仪周之前已分散他处了。

安仪周身后,他的藏品大多被乾隆收入内府,包括上述元佑党人书札。而《局事帖》及蒋之奇《北客帖》(今藏北京故宫)、张孝祥《泾川帖》(今藏上海博物馆)皆未着录于《石渠宝笈》,可见它们是在安氏藏品被收入内府前在安家散出的。

安仪周之后,《局事帖》被王芑孙收得,但不久就为曾燠家族所有,钤有“盱江曾氏珍藏书画印”。清末,它曾入费念慈手,钤有“西蠡审定”的白文印。费氏是晚清着名金石学家,负鉴赏盛名。他久居苏州,可见《局事帖》正流传于江南一带。

民国,它入许姬传、许源来兄弟“天泉阁”,并归之于鉴赏奇才张葱玉,张氏青年时便以善藏闻名上海,吴湖帆等前辈都极为推重,所收宋元名迹多精品。解放后被聘文化部文物局任处长,为国家征集、鉴赏古书画,有一言九鼎之誉。解放前夕,他经济发生巨变,所收宋元书画及大批名人书札皆变卖迨尽,《局事帖》遂为上海实业家张文魁所得。文魁亦善鉴,尤好收书法,后定居海外,一九九六年以其所藏付佳士得纽约拍卖,消息一出,举世震惊,国家文物局亦派专人前去竞争,是有中国艺术品拍卖以来质量最高的专场拍卖。曾巩《局事帖》由此闻世,而为学界、藏界瞻目了。

以上是《局事帖》明清以来的流传经过,由于各家的藏印皆无疑义,故凿凿可考。但它自项氏到安家,时间上尚有一段空隙,而卞永誉、吴升、倪涛三家的着录却为我们填补了这一空白。卞永誉是清初人,尝官刑部侍郎,然独善书画的鉴别与考据,同时商丘宋荦亦称善鉴,却自谓“品题鉴赏逊公远甚”。为了编着《式古堂书画汇考》,他“一闻名迹所在即步履相过身亲目睹,随援笔缮写而归。”他生活的年代,距明亡不久,嘉兴项家的珍藏一部分已毁于战火,余者几乎都被清军千夫长汪六水抢掠一空。一个武夫不可能带着大批书画转战沙场,必然会就近换取钱财。卞永誉很有可能在江南见到项氏这批遗藏。《书画汇考》就逐一记载着上述何、项二家传承的那批元佑党人的书札,除蔡翛外一个不缺。(可能是对蔡京父子的反感,《汇考》于此二人书件都不着录)和他同时的苏州吴升,在其《大观录》里也同样有对包括《局事帖》在内的这批北宋书札的详尽记录。可见在明、清易代之时,这批记载着北宋晚期历史风云的珍贵书札,一直被不知名的江南藏家保存着,直到安仪周手中。由于上述原因,诸如书写格式、钤印习惯及印章的不可能后盖,(经多次装裱的字画,纸上刷有浆糊和胶矾,印泥不可能晕化)以及书信内容、心绪与作者经历的吻合,用词措语与一贯文风的相似,书法气息与文献记载的类比,加上清晰的流传脉络,历代着录及鉴藏家都确认《局事帖》是曾巩的手墨,就像从未怀疑过那批何良俊旧藏的元佑党人书札一样。

古书画的命运,决定于它的流传。《局事帖》和今藏台北的那批北宋人书札,从安仪周那里分出,《局事帖》如本文所述,从王芑孙开始,流转于江南几位有财力、目力的鉴藏大鳄手里,得到了妥善的保存,二百多年来,逃过种种劫难,和进入内府一直安藏宫中并最后被国民党带到台湾的那近十页北宋书帖一样,都保持着纸墨如新的良好状态。不能不说是历史的奇迹,是文博界、收藏界的幸事。(从这批书札的保存状态看,或许在何良俊以前就为人善藏,藏者是南宋?还是元或明初哪一位有心人,尚无法考证。宋元人很少在书札上加盖收藏印,不敢妄断。)

曾巩手墨历来难得一见,除《局事帖》外,宋元以后绝少见于诸录。原因是曾巩自卷入党争并因之外放,十多年中为求自保几乎不再与人通信,更不主动给京中旧友通信。这是他自己说的:“巩久兹外补,利在退藏,一切不为京师之书,以此亦疏左右之问。”“僻守陋邦,远违严屏。自便退藏,莫驰竿牍之问。”[24]返京后,直至去世,更专注于他的“顾问”之责,为整朝纲,除弊政出谋划策,仅在任中书舍人的一百多天之内,就书写有制诰、诏、策二百余首。[25]一心国事,私人通信自然无暇顾及。而其前半生因勤于治学,书札手墨也不会多,在文字狱炽烈的时候,一定又人为地被毁。无怪稍晚于他的朱熹,一生留心曾巩的文字:“五十年乃得见其遗墨”。[26]如今,这历劫不磨,依旧墨光灿然的千年遗珍、人间孤本再度问世,能不为曾巩庆,为中国文化界庆乎?

注

[1]宋·林希《墓志》,见《唐宋八大家集》2369页,国际文化出版社,1998年10月版。

[2]“移知之命当在九月左右,”见李震《曾巩年谱》396页,苏州大学出版社,1997年版。

[3]《再议经费札子》《曾巩集·卷三十一》同上书,2210页。

[4]《行状》《曾巩集·附录》,同上书,2368页。

[5]《行状》《曾巩集·附录》,同上书,2368页。

[6]《馆阁送钱纯老知婺州序》,同上书,2103页。华按:序中称“其文章学问有过人者,宜在天子左右,与访问,任献纳。”并认为同样自请外放的钱纯老必定很快会被朝廷召回,“非久于外也”。其实是曾巩因人及己的真切想法。

[7]见李震着《曾巩年谱》,389页。

[8]《贺熙宁四年明堂礼毕大赦表》及《谢熙宁五年历日表》(见《曾巩集卷》二十七、二十八,《全集》2191、2194页)

[9]《到郡一年》,见上书2059页。

[10]见李震着《曾巩年谱》,389页。

[11]见《福州上执政书》,同上书,2126页。

[12]同见上书2049、2050页。

[13]同见上书2049、2050页。

[14]见李震《曾巩资料汇编》上册,376页,中华书局,2009年6月版。

[15]宋史专家虞云国先生、《曾巩研究》作者李俊标先生对此都作了切实的考证,足资征信。

[16]“穷徼”,是曾巩对十二年外放之地的泛称,意为偏僻滞于信息之处,非仅指海隅和边疆,”“穷”亦并非全指贫困。《曾巩研究》的作者说得好,“对于久倦外任的曾巩而言,不能回汴京,哪一处地方不是“穷徼”。在曾巩的诗文中,凡专指一地者,他常会写明“×郡“”×州”,有时则会用有明确指向的代词,如称近海的福州为“海徼”等。

[17]《福州回曾侍中状》,同上书,2242页。

[18]《唐宋八大家全集》,2357页。

[19]见《曾巩资料汇编》上册,108、109页。

[20]见《曾巩资料汇编》上册,108、109页。

[21]朱存理《铁网珊瑚》,见《中国书画全书》第三册519页;卞永誉《式古堂书画汇考·卷十二》,见《中国书画全书》第六册321页。

[22]何良俊《四友斋丛说》186页,上海古籍出版社,2012年12月版。

[23]以上诸家手札,皆影印于台北故宫博物院《故宫历代书法全集》。

[24]《回枢密侍郎状》,及《襄州回相州韩侍中状》,《唐宋八大家全集》,2241页。

[25]见李俊标《曾巩研究》,第4页。

[26]《晦庵先生朱文公文集》卷三十四,转引自《曾巩资料汇编》上册,108页。

编辑:江兵