2016年6月16日16:00,德国艺术家Enrico Bach在中国的首次个展“如果·但是”在偏锋新艺术空间如约而至,展览展出艺术家2013-2015年的抽象艺术作品。在继 “诗性的抽象绘画--2016抽象艺术第九回展”中受到艺术爱好者追捧后,作为巴赫在亚洲的唯一代理画廊,偏锋新艺术空间将致力于推进巴赫在中国乃至亚洲的艺术发展。

恩里科·巴赫的作品乍一看可能会让人们想起战后抽象主义的康定斯基、蒙德里安、马列维奇等人的作品,好像是平面和几何体的拼图游戏。但是艺术家却另辟蹊径,他试图引导观者在感受图像输出带来的冲击之后转向更深层次的思考。艺术的原生性在促使我们梳理其创作脉络的同时,更倾向于向观者袒露自身,听从审美直觉的裁断。

巴赫将平面绘画模型与空间透视模型两个不同的视觉概念相融合,作品具有结构性,又很有绘画性。他设置格子模板,交错重叠的矩形通过限制图像边界来变换空间或几何体,呈现有深度、多视角的三维画面;硬朗棱角和线条将色域分开,熟练并有控制地让色块构建空间维度;图像空间中的大量光源和各种没影点产生的多视角模式也增添了整体结构的不稳定性,于无空间处打开空间,解构主题,指向图像背后的源头和意义。

巴赫的作品让平面和空间处于运动变化之中,图像世界维度之宽泛可想而知,这种视觉经验转换为画作提供了更多的可能性,使观者的视线得以游走于画布,深入画面空间并融入其中。巴赫的表达纯粹、直接,在强调画面结构、层次的同时,更注重笔触痕迹的保留与精神内核的传达。 ?

为什么还要作画?在绘画创作以前,恩里科?巴赫首先专注于平面绘画的形式条件。除了油画大多为矩形或方形这一文化历史事实之外,通过颜色产生的空间维度起着决定性的作用。矩形也是再创作的确定形式。恩里科?巴赫在画布上以抽象形式运用油彩。 “熟练并有控制地让色彩在氛围过渡和拿捏合适的绘画引导之间转换,硬朗棱角和宽大的线条把色域分开,整体上造成图像与实物分离的印象。

KM 2013 195x160 cm O l auf Leinwand

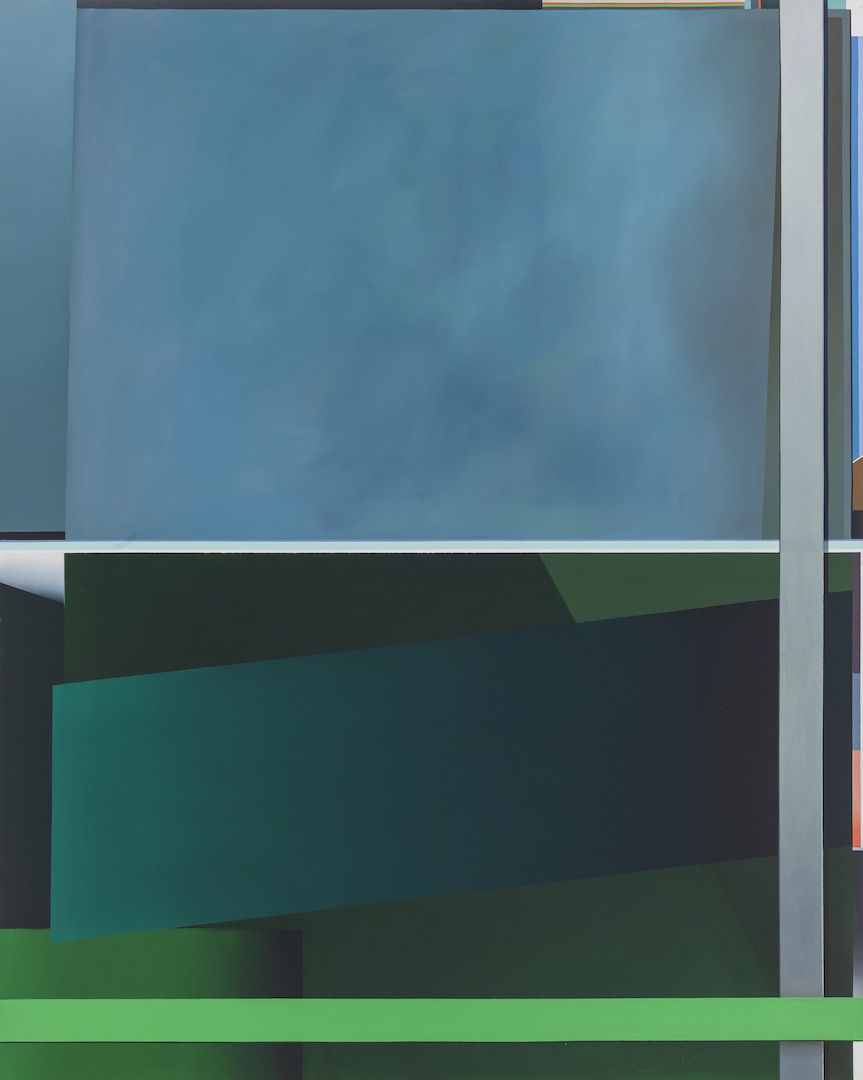

Untitled 2015 195x160 cm O l auf Leinwand

Untitled 2015 250x200 cm Öl auf Leinwand

巴赫对艺术史人物画的研究表明,这种印象具有重要意义。他用色彩平面和形状代替过往大师的一系列作品里的人物形象,然而,著名的大师在他们自己的画作中依然具有清晰的辨识度。这种策略可以看作是媒介领域对画作的干扰,因为过往大师的名望大多归功于媒体的大量图片印刷。这让人想起胶片冲印到纸上时产生的所谓闪光边缘,这在巴赫的作品中以色彩边框的形式成为独立的绘画元素。

1980年生于莱比锡的恩里科·巴赫,2010年毕业于卡尔斯鲁厄美术学院。2010至2011年于古斯塔夫·克鲁格教授研究生班学习。2013年获得州立美术学院新秀奖。现生活、工作于卡尔斯鲁厄。2010年以来,举办过12次个展,参加过30余次群展。巴赫的作品被欧洲许多重要艺术机构、私人收藏,是德国年轻一代艺术家中的佼佼者。

据悉,本次展览将持续到8月7日。

编辑:隋萌