图一,保罗·克利,《新天使》,1920

如今我们说到包豪斯建筑的时候,肯定都会想起理性、功能主义等词语。包豪斯建筑的现代性,首先意味着合理有效的规划。并且当我们理解现代的时候最重要的就是:反对那些神神怪怪的古旧解释,追求实际上有用的新知识。而包豪斯的画家们则被视为“表现主义”的代表,因为对于他们而言,表现自我的情绪和思考比表现宗教的崇高,自然的优美或者描绘光影的印象重要得多。但鲜为人知的是,在这样一种表现主义中,却具有极强的艺术返祖和神秘主义色彩,并且与包豪斯建筑中的功能主义形成了内在张力。要明白以上这句话的意思,不妨以克利的《新天使》(图一)为例。2015年代的威尼斯双年展《全世界的未来》正是以此为切入点展开。

保罗·克利

1921年,本雅明买下了一幅保罗克利的水彩画。源于某种特别的吸引,他为此写下了一段极为着名的文字,在其中,整个现代在风暴和废墟中显身:

“保罗·克利的《新天使》画的是一个天使看上去正要由他入神注视的事物离去。他凝视着前方,他的嘴微张,他的翅膀张开了。人们就是这样描绘历史天使的。他的脸朝着过去。在我们认为是一连串事件的地方,他看到的是一场单一的灾难。这场灾难堆积着尸骸,将它们抛弃在他的面前。天使想停下来唤醒死者,把破碎的世界修补完整。可是从天堂吹来了一阵风暴,它猛烈地吹击着天使的翅膀,以至他再也无法把它们收拢。这风暴无可抗拒地把天使刮向他背对着的未来,而他面前的残垣断壁却越堆越高,直逼天际。这场风暴,就是我们所称的进步。”

死者和废墟是过去时代的象征。过去时代的万紫千红在如今都交付给了断壁残垣。而现代艺术之下的土壤是高达万米的废墟。当金斯堡和他的浪荡哥们儿开着车吸着毒在路上的时候,颓废青年们其实很早以前就都变成在草原上游荡的幽灵了。假如我们去看本雅明衷心热爱的那些超现实主义者的画(比如达利)(图二),那么背负着看似闪耀却已经残破的古迹、在柔软的时间中冲突行走的动物群显然没有为我们标示中任何一个明确的方位,而是激烈地向前冲破十字架无谓地封锁,像一道表面冷却黯淡,内里却仍然火焰炽烈的熔岩河,将要摧毁一切已经存在却死亡了的东西:“超现实主义建立在这样一个基础上,即对梦幻的万能和对思想的不带偏见的活动的信仰。它要最终摧毁一切其他的机械论并取而代之,以解决生活中的主要问题。”(1923与1929,《超现实主义宣言》)——这是游荡的一种形式,由于这种形式,“一切坚固的东西都烟消云散了。”马克思在共产主义宣言中早已说过这件事情,而后,大理石殿堂之美被破破烂烂的达达主义和超现实主义激进派、或者材料简朴的“共产主义”的包豪斯所取代。每一个现代艺术家都只是一个游牧人,他们并不扎根一地,而是浪荡逍遥。

图二,达利,《永恒的记忆》, 1913

但这样游荡性质的进步并不是事情的全部。保罗克利的新天使是倒飞的。倒飞的天使用古拙的面目显现出它的决定:不再留驻于古代;但同时也显现出它的倾向:古代是值得眷恋的。自从普鲁斯特的《追忆似水年华》之后,这样的双重动机,就在许多现代艺术中留下了痕迹:表现现代并不排斥返祖倾向,甚至,表现正是因为返祖的欲望的强烈和现实的不可能之间的张力才得以可能的。在新天使的近乎原始和童稚的刻画方式中,在其倒飞的行动之中,这一点显露无疑。

如果清楚了“表现主义”的这层含义,那也就不难明白,为什么包豪斯这种德国派如此喜爱它了。“表现主义”从一开始就是在德国现代这个背景中诞生的德文词,最早出现的时间应该是在1911年,确切的出处据说有两种可能,其一是出自这一年柏林分离派展览的前言,(图三)其二是出自理论家威廉·沃林格同年发表在《狂飙》期刊上的文章。但真正有趣的是,这一概念在产生之初不是意指当时的德国艺术,而是指法国现代艺术,主要是野兽主义和立体主义作品。德国的艺术家和艺术理论家在当时表现出对法国现代艺术的兴趣并用“表现主义”一词来定义他们看到的法国现代艺术作品。

图三 , 柏林分离派建筑

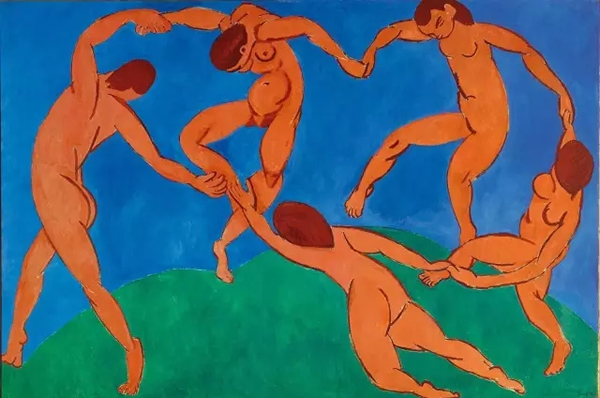

野兽派这个名字的来源已经可以明确的展示出前包豪斯时代艺术的某些特性。1905年一群以亨利·马蒂斯(图四)为首的年轻画家在巴黎秋季沙龙展出自己的形象简单,色彩鲜艳大胆的作品,震惊了画坛,评论家路易渥赛勒针对这些画家使用的激烈狂暴的色彩,挪揄说:“这简直是野兽!”画坛上于是出现了新的野兽派。马蒂斯的很多画作直接吐露着最原始最激烈的情绪。在此意义上,现代性的确首先是一种独特的返祖现象,当它将人从各类传统的禁忌规矩中解放出来的时候,首先就是让他们像从来没有受到禁锢的先民一样狂暴的跳舞,欢庆。在此意义上,现代对于古代的革命,在可能导致返祖和人类解放的双重意义上,是真正具有生命力和欢乐度的,在政治中如此,在艺术领域也如此。

图四, 亨利·马蒂斯 ,《舞蹈》,1910

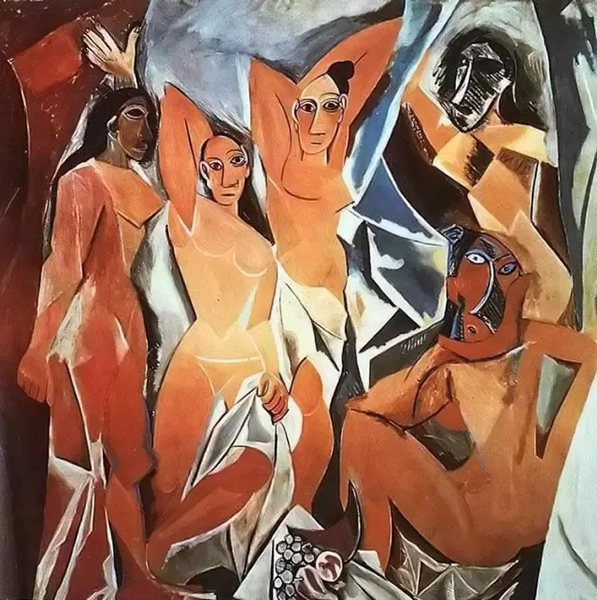

同样的,在立体主义和毕加索那一边,也存在着返祖和对传统的革命双重意义下的现代性,而这也同样是在前包豪斯时代就点燃了人类自我情绪的大火。比如1907年毕加索创作的《亚维农少女》。(图五)这虽是毕加索所绘的西班牙20世纪妓院的场景,但非常明显,画中的桃红色少女们和寻欢男子都更近似原始部落里的女子。在这幅画中,不存在传统的远近结构,倒颇有原始绘画独特的平面感。画面的平面化在当时是从塞尚(图六)以来的新趋势,人们在新时代尝试用一个平面达成多重影象的交叠。这样的“表现”与传统的三维时空再现技术就已经没有了半点瓜葛,而显示为一整个独立的内心宇宙。

图五,毕加索,《亚维农少女》,1907

图六,塞尚,《玩纸牌者》,1890~1892

而在包豪斯,克利是学院基础课程的长期执教者。在这门改变美术教育的课程中,他和将他引入包豪斯圈子的伊顿一起,将某种返祖式的艺术体验方式,弄成了包豪斯画派的精髓所在。在这门课上,学生们学习的不是任何传统技法,而是类似原始人一样的直接的感受力。他们被要求首先看、摸、感受,然后跟随感觉进行刻画。值得一提的是,伊顿本人就是一名拜火教徒,推崇巫术性的神秘教理。而相应地,保罗克利后期的创作,同样极具神秘色彩。可以说,正是因为他深入了现代性底色的神秘之中,所以被哲学家海德格尔、本雅明奉若天神。海德格尔在其哲学写作后期,强调“返回往昔”的同时,也盛赞包豪斯诸家中,若论最为接近哲学之秘园者,必属克利。海德格尔因此说过:“如果现在让我们看保罗?克利在他逝世的那一年创作的两幅画的原件,……我们可能会长时间地逗留在这两幅画前,并且放弃任何直接理解的要求。”或许,正如海德格尔试图忽略克利晚年因硬皮症的折磨而渐渐斑斓起来的皮肤,只观察他的向着往昔时光的“返回步伐”一样,他也试图揭示出,那始终深藏在精于算计现代性的皮肤之下的神秘色彩。

关于作者

满月,男,四川大学公共管理学院哲学系副研究员。1999年至2006年在四川大学哲学系及宗教所就读并获学士、硕士学位,论文并获优秀论文。本科论文指导教师黄玉顺教授,现为山东大学儒学高等研究院副院长,硕士论文指导教授陈兵教授,为国内佛教研究巨擘。2007-2014年,师从现任波鸿大学教席教授,德国古典哲学研究中心暨黑格尔档案馆主任B.Sandkaulen教授,先后在德国耶拿大学和波鸿大学就读,并获博士学位,研究方向为德国古典哲学,尤其是黑格尔哲学。在德期间,获国家优秀留学生奖。

编辑:江兵