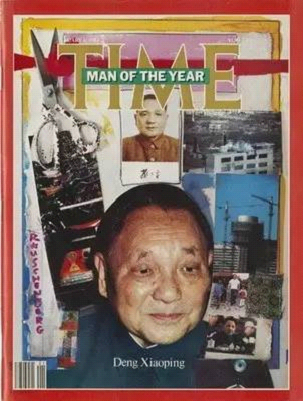

《时代周刊》,1986年1月6日,刊载罗伯特·劳森伯格设计的“年度人物”邓小平封面

劳森伯格寓言七则

一 拒绝

只有当代艺术成为过去式,变成传统,成为古董了,才会有人为它重金买单。而对于同时代正在发生的,那些异于主流的艺术,人们总是透露着不信任的眼光,甚至是不屑的姿态。这几乎成为现当代艺术的无法逃离的命运,这种现象在艺术史上反复上演。

话说1985年,劳森伯格还想去四川美术学院做展览,之所以想去四川美院,据说是因为他喜欢川美的大型雕塑“收租院”。这组红色雕塑在60年代末就蜚声国际,以至于1972年卡塞尔文献展策展人塞曼还想把收租院拿到文献展去,但因“冷战”原因最终作罢。

收租院名气这么大究其原因可能首先是源于它的艺术手法,等人大小,人物眼珠,箩筐,大斗小秤、飞轮风谷机等现成品的运用,超级写实手法。这些语言风格与二战之后,特别是美国抽象表现主义之后的创作有着许多相似的手法,所以也就具有了国际流通的语言。其次,则是左派对于社会主义事业的同情,而大多数西方前卫艺术家都有着社会主义情结。

回到前面,劳森伯格的川美之梦最后没有成行,据说是当时川美没有人知道劳森伯格是干什么的,也搞不清楚他那些垃圾玩意儿是究竟意味着什么?所以拒绝劳森伯格自然是顺理成章的事儿。正是在这种情况下劳森伯格选择了去西藏。

100年前,莫迪利阿尼在绝望、孤独和众人的不解之中过早的摧毁了自己,而不久前他的作品却被国人10亿元收藏。蒙德里安活着的时候只卖出了几张作品,他一生过着苦行僧一样的清贫生活,现在我们尊他为最伟大的抽象画大师。30年前我们拒绝了的劳森伯格,现在我们拥抱他,因为他是波普大师。

二 艺术家的艺术

现代主义以来,前卫艺术成为一种艺术家的艺术,一种只为艺术家存在的艺术。艺术的自律无非就是艺术家有强烈的表达欲望,最重要的是使用与众不同的语言说出自己的观点,抑或是偏见。所以,这样的艺术首先是做给自己的。如果恰好还能得到几个同行的认可,那简直就是三生有幸。

1985年劳森伯格在中国美术馆的展览在艺术界引起极大的震动,但真正理解他的人恐怕屈指可数。现在回过头来看,也只有“厦门达达”还有其它几个为数不多的艺术家真正受到了影响并做出“本土化”的反映,其它大多数人还停留在如何画出一副美的,有趣味的画上面。就今天国人的艺术收藏和品味来看,依然还停留在这个阶段。之所以在这个阶段的停留,大致对艺术的判断不是关注作品本身,而是出于对艺术家门户出身,身份背景,江湖地位,社会资源,市场价格,合作画廊乃至颜值等等这些艺术之外到东西判断。是的,重要的不是艺术!

三 美学的终结

波普艺术之前,现代主义建构了一个宏大的美学自律范式,即“为艺术而艺术”。通常这一行为被视为对艺术的伟大解放,即将艺术从宗教、政治的影子中解救出来。艺术谋求自治,建立自律的艺体系,这就意味着艺术要通过孤立的形式原理在自己的内部寻求标准和合法性,它迥异于外在的、其它的经验领域。

然而,当劳森伯格宣称:“绘画既关乎艺术,也关乎生活。二者缺一不可”时,现代主义的这个宏大范式浑然倒塌了,它之所以倒塌是因为日常生活和商业文化已经彻底改变了我们的日常审美经验,新的生产、传播、复制以及社交网络和自媒体平台的兴起,使得我们无法保持自律的艺术品和精美的设计商品,艺术生产与技术复制,高雅艺术与大众艺术之间的边界。

所以,劳森伯格擦去德?库宁的素描这一行为,我们可以象征性的理解为,他擦去的不是一幅画,而是艺术和生活之间的那个泾渭分明的边界。自此,艺术再也不是单一的创造现代主义的趣味形式,而是关乎我们日常生活,关乎我们的感性和认知,关乎我们对生活的态度以及诗意的表达。

四 波普

波普(Pop)运动在1960年代同时而又独立的出现在英国和美国。对于这个新的艺术潮流,当时有各种命名,新达达主义、新现实主义、新庸俗主义,前两者强调它与艺术史的关系,而后者表明的是一种态度,表达了美国老牌批评家对波普的厌恶。

波普之所以能够最后成为约定俗成,被流传下来,最大的缘由是媒体对这一名称的青睐和赞美。历史上没有哪一次艺术运动象波普这样幸运的得到媒体的呼应和拥抱,作为传播大众流行文化的媒体,自然将波普视为自己的同路人。它们有着共同的文化摇篮,它们共同赞美流行电影,歌手明星,乐队组合,这些都显示了艺术家不再是与世隔绝的特立独行者,艺术家们愿意公开的和大众青年以及他们热衷的活动站在一起。

但英国波普与美国波普还是不一样。英国波普将电影、连环画、广告等这些大众图像作为分析研究的对象,而美国却发现它是这些文化的源头,美国正在给世界源源不断的提供消费文化,麦当劳、好莱坞大片,可口可乐,娱乐明星,摇滚乐,同性恋(劳森伯格、安迪?沃霍尔都是同志)。并且在美国,除了刚刚蜚声国际抽象表现主义之外,它们没有什么既成的传统,而要对抽象表现主义做出反映,那没有比波普更自如的武器了。所以,在英国随着艺术家个人对艺术的理解和追求不同,波普运动很快分崩离析了。但在美国,60年代的艺术家经过了几十年依然是波普艺术家。

劳森伯格

五 邂逅

劳森伯格大部分作品是各种图像拼贴而成,但拼贴并不是他的首创。毕加索,勃拉克都有过拼贴的实践。但对拼贴情有独钟的是超现实主义者,其领袖布列东将拼贴视为现代主义献给超现实主义的礼物。在他最为推崇和尊敬的超现实主义艺术家中,来自德国科隆的马克斯?恩斯特就是最善于用拼贴来创造超现实梦境。

超现实主义经常喜欢引用19世纪法国诗人孔特?德?罗特雷阿蒙的诗句“与手术台上的缝纫机和雨伞之邂逅一样美丽。”来阐述他们的思想。然而,问题是缝纫机和雨伞能邂逅吗?如果它们邂逅了又能表达什么呢?

但是,这却是30年后劳森伯格所干的事。他将古埃及石雕印在汽车上,或者将名画「镜前的维纳斯」印在汽车钥匙上,通过丝网版画和摄影,劳森伯格把这些风马牛不相及的东西,将这些艺术和非艺术的东西拼贴在同一张画面上,这样的并置到底能激发出什么意义呢?

这只是劳森伯格的一个玩笑吗?他曾说过:“一旦你能记住一幅作品,而且能精确地在脑海中重构这幅画,那么,这幅画就死了!”这样看来,他继承了超现实主义的最精神性的东西,即将这些互不关联,多重意义的对象拼贴在一起,其目的就是为了激发观众的想象,但却不给他们提供做出常识性解释的逻辑和任何明确的意义。

劳森伯格的作品就像一个巨大的漩涡,你越是接近它你就越是眩晕,越是徒劳。为了让这个漩涡变得更加凶猛,让画面变得更加繁复和无逻辑。他不断的加入其它异质性元素和陌生化符号。他之所以青睐我们这些第三世界国家(墨西哥,委内瑞拉,中国,马来西亚等),更大程度上是因为我们有着与发达国家不一样的地域文化和风情,而这些恰恰是增加作品神秘性不可或缺的元素。

六 感性再分配

劳森伯格一古脑儿的将现成品,生活垃圾带进美术馆,放到作品里面。当然现成品是“达达”的贡献,但直到劳森伯格这儿才将它发扬光大。把垃圾当作品材料来使用,这是革命性的艺术事件,因为它涉及到了我们最为根深蒂固的“感性分配”。

中国古代画论有这么一句话:绘画者以山水为上品,人物次之,花鸟竹石又次之,走兽虫鱼最次之。绘画题材也是有等级,有阶级差别的。在中国古代,如果画家画山水,那自然高人一等,如果你是画猫啊狗鱼啊的,那是被人看不起的。今天《清明上河图》被我们视为伟大的历史遗产。但在宋代,这种匠人界画显然是不入流的。不光在中国,在西方也是如此,那些能画神圣圣经场面和宏大历史庆典场面的艺术家才被视为大画家,静物,风景,还有农民题材的画家显然是低等级的。

所以,在传统时代,感性被划分为区别对待,有些东西是不能被涉及,不能被看到,不能入画的。而改变这种审美题材的划分,恰恰就是政治发生的地方。政治不是空头口号和表态,政治就是对我们日常生活当中这种被划分的不平等性的不断质疑和反对,是对这被规定了的感性的再次分配。

今天我们看到坏画的流行。以前人人都喜欢写实油画,现在坏画,素人画越来越受人关注,而那些写实油画的反过来则被认为是迷恋技术,这并不是说我们不要写实油画,而是说在写实油画之外,还有许许多多其它艺术方式和内容。

6月11日,“劳森伯格在中国”展览现场

七 擦去

劳森伯格今天最被人乐道的事儿是他在1953年擦了一幅德?库宁的素描作品。有人说,这是劳森伯格的策略,意思是他很会经营自己。我倒觉得我们不要以恶意去揣摩别人的,而我更愿意将这一行为视为两个人的一次冒险合作,这一行为本身就是一件作品。

这应该是两个高手之间的过招,它不是前辈对晚辈如此要求的不屑,也不是新人对大腕的唯唯诺诺,更不是中央美院老师一脚踹掉学生作品的那种直截了当,而是两个艺术家之间的一次对话协商。

反过来说,这是两个造反派在面对艺术创作时的勇气,也是双方对于艺术,以及艺术家本人的判断,这种判断玩的就是冒险,讲的就是心怀格局。中国艺术不就一直讲究心怀格局吗。

所以,今天我们面对劳森伯格的时候,也应该要有这种擦去的精神。只有擦去劳森伯格才是最好的继承了劳森伯格。真正的艺术创作就是对既成话语、权利中心和文化偶像的擦去。新的艺术就是擦去旧的偏见建立新的偏见。这种擦去不仅是擦去别人,而且还要擦去昨天的自己。就像一个女孩子今天不会穿昨天穿过的衣服一样。所以,我们今天纪念劳森伯格,了解他,再擦去他,才是对他最好的纪念。

作者简介:康学儒 艺术评论、策展人、艺术家,前《艺术时代》杂志主编。2008年毕业于四川美术学院,现生活、工作在北京,《惊奇的房间》艺术项目发起人。

编辑:隋萌