Alexander McQueen:那个东区男孩已离开六年

0条评论

2016-08-01 14:53:26 来源:芭莎男士 作者:顾晨曦

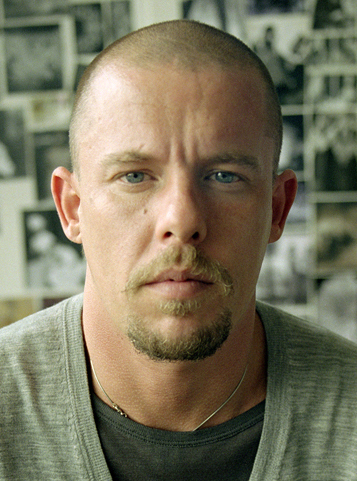

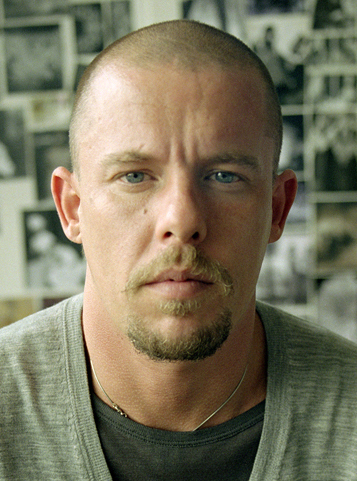

导语:六年前的2月11日,设计师亚历山大·麦昆(Alexander McQueen)被发现在他的伦敦公寓里自杀身亡,他的母亲于2月2日逝世,原定于2月12日参加母亲的葬礼的麦昆,选了陪伴母亲进入天堂。这篇五年前的报道《东区男孩》,讲述了“伦敦东区男孩”的一生:一个贫穷男孩的梦想,与一个光鲜行业的扭曲和一个伟大城市的变革同时发生。

《东区男孩》

Alexander McQueen:The East End Boy

到了晚上,伦敦东区常常一片漆黑。

流传至今的“开膛手杰克”的故事,让东区始终笼罩在荒凉之中。1888年8月到11月,伦敦东区白教堂(WhiteChapel)一带,5个女人连续被害。这些女人皆为妓女,被害于隐秘的巷道,尸体被划破甚至淘空。此间,凶手多次写信到政府部门公开挑衅,却始终未落入法网。“开膛手杰克”让伦敦城一度陷入恐慌,至今也成为难解悬案。

伦敦东区,百年前的移民集散地,上世纪五六十年代作为英国造船业中心曾有过短暂繁荣,直到80年代,改造成新兴金融区和创意园区才给东区带来新的机会。但因此而改变命运的东区人并不多,如果李·亚历山大·麦昆算是其中之一的话。

1969年3月17,麦昆出生在伦敦东区的刘易舍姆(Lewisham)。他有三个姐姐两个哥哥,是家中最小的孩子。父亲罗纳德(Ronald)是出租车司机,母亲乔伊斯(Joyce)是小学老师。很长一段时间,这一大家子住在政府提供的廉租房里。

麦昆一生中的大部分时间在东区渡过。16岁以前他在东区出生、念书、长大;23岁创建自己的服装品牌亚历山大·麦昆后,他选择在东区霍斯顿广场(Hoxton Square)建立工作室并居住其中;后来,他又将工作室搬至东区的利物浦街(Liverpool Street)一带。

直到两年前,麦昆搬离东区,住进伦敦上流社区梅菲尔的一处价值400万英镑的高级公寓。这栋阴沉的维多利亚式老宅,曾经是著名作家王尔德的寓所。2010年2月11日上午10点,麦昆被发现在公寓的衣柜里上吊自杀。

1、亚历山大·麦昆,他是谁?

虽然李·亚历山大·麦昆后来一直用亚历山大·麦昆这个名字。但熟悉他的人都叫他李(Lee),时装界则叫他麦昆。

全世界都在用“巨星陨落”、“天才薄命”之类的词来描述麦昆的死,百货商店和在线销售网站亚历山大·麦昆的服装被抢购一空。只他同乘过一次出租车的化妆师也在《每日邮报》上回忆:“李是那么亲切温和”。连一向严肃的BBC都将触角伸向时装界,采访亚历山大·麦昆的导师、同行、买家,迅速整理出这个“将英国时装重新带回世界中心的天才”的六大成就:

一、腰线极低的牛仔裤。这是麦昆的原创设计,源自他1996年设计的“包屁者裤子(bumsters)”,当时伦敦大概不会超过20个人穿这样的裤子,现在则是全世界时髦人士的必备单品。

二、骷髅头像围巾。这大概是世上被拷贝、抄袭最多的单品。

三、鬼斧神工的剪裁功力。他的服装看似夸张,却拥有极高的可穿性。

四、充满戏剧感的时装秀。他的时装秀融合当代艺术与高科技,比如2006年,他率先在秀场上使用3D影像技术,让KateMoss在空中轻舞;他也是带头在秀场使用twitter与网络即时转播的设计师。

五、采用打破常规的模特。第一个启用印度模特,第一个启用残疾人模特等等。

六、将整体形象极致化。他的秀不仅有出挑的服装,还有精心设计的包袋、鞋履、发型、妆容,以致对时尚界形成全方位的影响。

这些赞美让人们忘记了从前他们定义的麦昆:粗鲁自大的亚历山大·麦昆,可怕的顽童、东区坏小子,时尚界流氓……

2、青年鸟类观察家

出生于蓝领家庭的麦昆自小和时装界的贵族、优雅无缘。他的爸爸、叔叔、哥哥都是出租车司机,是不吝向女人动手的糙老爷们。麦昆成名后,当被人好奇地问起“怎么总是谈妈妈”时,他回答:“我忘不掉姐姐们挨揍的场景。”

3岁时,麦昆在自家油漆剥落的墙上画了条裙子。他认为自己从那时起就知道自己要做一名时装设计师。6岁时,麦昆知道自己喜欢男人,他选择缄口不言。“开膛手杰克”的阴森与血腥已经深深晕染伦敦东区的大街小巷,那些出口成脏、喝啤闹事、大声在街头和流莺调笑的粗俗男人才是东区的主流。麦昆则喜欢和妈妈一起喝茶,陪姐姐们玩,去姨妈蕾妮(Renee)家看电视,看希区柯克的电影。

但麦昆清楚,骨子里,他是东区男孩,维多利亚时代起就注入这一片土地的神秘血腥,强悍与脆弱,这是他的命运。

长大后麦昆进入一所男校读书,他话不多,成绩也不突出,最优秀的是艺术课。学校有很多课外活动,别的男孩选择足球,他则参加了“青年鸟类观察家俱乐部”。这个俱乐部的活动之一,就是放学后就公屋顶层,躺着看天空的飞鸟。

麦昆对鸟的喜欢后来都表现在他的服装设计之中。他一生一共做了39场服装秀,几乎每次都会出现鸟或羽毛的图案。他一直保持着观察鸟类、观察大自然的习惯。在2008年的秀场上,他把一棵大树用布缠绕起来,灵感则来自他家后院:“我家花园里有棵600年的老榆树,我想象着树上住着一个女孩,她来自黑暗世界,她遇到了王子,成为一个女王。”

3、我来自一个直男世界,但我不想回避我的性取向

当时,真正领导英国的“女王”名叫玛格丽特·希尔达·撒切尔(MargaretHildaThatcher),也就是英国历史上第一位女首相撒切尔夫人。1979年5月4日,她领导的保守党在英国大选中获胜,并在其后执政的11年中用铁腕政策重塑英国经济。在她的推动下,伦敦东区迎来大面积改造。废弃的码头在18个月时间被改造成高楼林立的新兴金融区,艺术和创意人士进驻东区。

这时的麦昆也进入青春期,他依然言语不多,但是做决定都干脆利落。16岁时,麦昆和母亲看电视,其中一条新闻是报道伦敦著名的裁缝街攝政街(SavilRow)缺少学徒。他从中看到了自己进入服装界的契机,于是离开学校,按图索骥上门应征做学徒。

那是1985年,他先是在安德森·谢帕德男装店(Anderson & Sheppard,几乎是全世界最富盛名的顶级男装裁缝店)谋得学徒工作,两年后,他跳槽去了隔壁的吉凡克斯(Gieves&Hawkes)男装店。

在裁缝街做学徒期间,他赢得了不少名流客户,但也干了不少疯狂事。比如在给查尔斯王子做的外套夹层里,他写了句“我是个娘们”。后来有人问他是怎么把字绣上去的?麦昆说:“拉倒吧,我才不会浪费时间干那傻事儿呢。我就是用圆珠笔写的。”

当然,对麦昆而言,19岁最重要的事不是用这种方式对王室成员爆粗口,而是向家人坦承自己的性取向。他做得很决绝,选择在当时热门的伦敦庞克杂志《i-D》出柜。经过一段难熬的日子,家人接受了他的选择。显然,家里的女人们一直是他强大的后盾。

“我来自一个直男世界,但我不想回避我的性取向。”麦昆后来说,“我想在进入公众视线之前,得先和自己说明白。糟糕的事情不是性取向曝光,而是对自己不诚实,跟自己玩虚的。”

4、这女人太疯狂了,她想控制你

在裁缝街做完学徒后,麦昆进入Angels & Bermans戏服设计工作室,参与了《悲惨世界》的戏服设计,并学到如何制造出戏剧化的舞台效果;随后,他前往东京为设计师立野浩二(Koji Tatsuno)工作了一段时间;不久,他为自己申请到为罗密欧·纪礼(Romeo Gigli,上世纪80年代最走红服装设计师之一,以华丽的面料与精致剪裁著称)做设计助理的机会,于是一个人前往米兰。

对于做学徒的经历,他的收获是:得先懂得其中规矩,然后才会知道怎么去推翻它。

由于受不了思乡之苦,麦昆于1991年回到伦敦。他去应聘圣马丁学院负责教授打版的教师职位,但面试的系主任不但没有给他这个工作,反而竭力劝说这个没读过大学的东区男孩直接跳级,就读该校的女装设计研究生班。麦昆被打动了,家里的女人们也非常支持他,姨妈蕾妮拿出4000镑私房钱赞助他学费,妈妈的私房钱用来买面料,姐姐们打杂。

随后的故事,让亚历山大·麦昆第一次以时装设计师身份,被世人所知。

1992年,麦昆作品入选学校的毕业生展览。他的设计不仅造型出众,且剪裁精到,穿着舒适。英国老牌贵族杂志《Tatler》服装编辑伊莎贝拉·布洛(Isabella Blow)对这些衣服一见钟情,于是出资5000镑,以分期付款每次支付100镑的方式,购买了他全部设计。

当时,麦昆在外度假,而布洛每天打来数通电话,要求与麦昆见面。母亲严肃地告诫麦昆:“这女人太疯狂了,她想控制你!”

不过,麦昆和布洛见面就成了朋友,并把装在黑色垃圾袋里的衣服交给了她。

伊莎贝拉?布洛鼓动麦昆自创品牌,并赞美他是时装界的“亚历山大大帝”,麦昆接受了这个建议,并为品牌取名为亚历山大·麦昆。当时他还曾去找在商业上取得成功的设计师保罗·史密斯(PaulSmith)咨询如何发展品牌,史密斯爵士不仅给出建议,还毫不吝惜地对他高超剪裁技艺的赞美。

“我那时最担心的就是,做服装设计师会不会让我最后穷到上无片瓦。”麦昆回忆说。

5、狗屎!我亲眼看到她们遭到不公正待遇

但一个时装品牌的崛起,仅靠一个人的设计是远远不够的。

90年代,英国政府全力在全球推行英伦文化,重塑英伦辉煌。为此,政府将服装行业归于创意产业,推行各项政策,提供资金,使其产业化,建立起完整的产业链。1993年,英国时装公会专门设立公益性基金“新一代基金(New Gen)”,赞助设计新人作秀展示、发布新作。麦昆和其他5个年轻人获得了第一届“新一代基金”,并在当年10月携品牌亚历山大·麦昆首次亮相伦敦时装周。

这时的伦敦东区已成为艺术家、设计师的新据点,坏孩子们横行国际艺术、时尚圈。艺术界坏小子达明安·赫斯特(Damien Hirst),带领大学同学搞了一个“青年英国艺术(YBA)”运动,把伦敦艺术界的老古板们搅得鸡飞狗跳;新摇滚势力绿洲乐队(Oasis)凭借第一张专辑红遍英伦;在与男友休·格兰特(Hugh Grant)出席英国电影学院奖颁奖典礼时,伊莉莎白·赫莉(Elizabeth Hurley)因真空穿着范思哲(Versace)别针连衣裙而声名鹊起……

当然,还有活跃在时装圈的东区小流氓李·亚历山大·麦昆。

随着“亚历山大·麦昆1994年春夏系列”一起亮相的有两个麦昆。一个是温柔甜蜜的麦昆,作秀时如果母亲和姨妈没到他绝对不肯开场,每次秀结束他都会弯腰亲吻坐在第一排的母亲;而另一个麦昆则是嗓音尖细、爱讲粗话、没有耐心的平头胖子,比如当被人质疑,毕业设计作品展露出“厌恶女性”的倾向时,他回应:“狗屎!我和三个姐姐一起长大,我亲眼看到她们遭到不公正待遇,我一直渴望保护她们!”

麦昆一直不善于用语言表达自己,几年后,他才另一次采访中明晰地表达出自己的意愿,“衣服就像一种铠甲,让女人看起来很强势,很有力。这是一种让人不敢招惹你的方式。”

“亚历山大·麦昆1994年春夏系列”获得了精品百货Browns创始人琼·伯斯坦(Joan Burstein)的赏识,她将这个年轻品牌引入店内。这也是麦昆得到的一张重要入场券,他的服装生意就此展开。

6、那个伦敦东区出来的野东西

成为设计师品牌后,亚历山大·麦昆以鬼斧神功的剪裁、野蛮强悍又极具艺术美感的设计称雄于时装界。

中国女孩刘芳曾在麦昆工作室和他一起工作两年,专攻亚历山大·麦昆高级定制服装系列。“李是真正的服装造型大师。”刘芳回忆说,“造型有两个意思:一是指装饰效果,即立体剪裁,用布在模型台上作出理想效果;二是指技法,即如何将三维的效果落实的二维的平面版型图上的过程。”麦昆喜欢先画出草图,再做造型,他不会一次做几个不同思路并从中选择,而是循着一个思路,努力,直到做出来。

最初,刘芳认为麦昆是一个高傲的人:他总是很安静,不善于、也不轻易表达自己。有一次,当刘芳正埋头做一个已花了几天功夫的细纹褶皱,并最终大功告成时,才发现麦昆一直站在她身后。麦昆很开心地拿起这个褶皱在人台上缠绕起来,这让刘芳很紧张,几乎下意识闪到了他身后。没想到麦昆回过头对她说,“做得好(Welldone)。”

在麦昆的工作室,这是极高的赞美。麦昆对设计的标准十分苛刻:他不停寻找各种剪裁方式,比如他会将辛苦一周、耗费数百英镑用意大利面料制成的蕾丝裙子一刀剪碎,打结后变成小帽子放在模特头顶,仍然觉得不满意就干脆扔到仓库,重新再做。

“他始终在追求闪念之间的灵感,想法源源不断,不能忍受任何迟滞,”刘芳说,“他想到了什么,边上的人一定要立刻实现并送到他的手上,可谓争分夺秒。”

麦昆对自己的工作也做过如此评价:“我的工作就是精准表达出来。这世上的一切都是和谐的,没有要调整的空间,所有服装设计都被前人做过了,现在的问题不过是你怎么用自己的方式处理。我每季的设计就像是我的自传,我感受,我消化,然后我吐出来给你看。”

1996年3月,亚历山大·麦昆在伦敦时装周上推出自己的“1996年秋冬系列”:模特身着肉色紧身衣、以蕾丝碎片遮挡住重要部位。今天,如此穿着的嘎嘎小姐(LadyGaGa)被封为新时尚教母,而在15年前,麦昆的设计则被人们评价为“那个伦敦东区出来的野东西”。“我没有要求过你,你要是不喜欢,就把这页翻过去,别看、别买。”麦昆回应说。那一年,麦昆第一次获得“年度最佳英国设计师(British Designer of the Year)”大奖,之后他又拿过三次。

在伦敦东区霍斯顿广场一个狭小房间里,麦昆白天工作,晚上拉上帘子睡觉。那时的麦昆很穷,他的秀也很简陋,甚至没有椅子,负责公关的员工只能站在一只铁桶上查看到场来宾。称职的公关们还说服在时尚界一言九鼎的评论家,《国际先驱报》首席时尚评论家苏熙·曼奇斯(Suzy Menkes)去麦昆的工作室看看,在路上她们嘱咐麦昆买好热茶和咖啡,但不幸的是,曼奇斯只要求喝杯水。这简直是个大难题,因为麦昆的工作室找不出一个杯子。

7、他头脑空空,长得也不比我胯下那话儿上的纹路好看到哪去

1996年10月的一天早上,麦昆接到一个电话,邀请他出任法国经典品牌纪梵希(Givenchy)的设计师。这个少年得志的东区男孩对闻讯前来的记者说:“我当时还和男友躺床上呢,电话就响了。”

麦昆从约翰·加利亚诺(John Galliano)手中接过纪梵希设计大权,后者去了迪奥(Dior)。这是一场新的论战,法国人抱怨说那个粗野的英国小流氓会毁掉法国的优雅文化,英国人则得意宣称东区坏孩子占领了巴黎。但香槟、鱼子酱的花都生活并不能让27岁麦昆改变什么,他依然口无遮拦,不断给自己招惹麻烦。比如他评论英国女王:“她抬抬屁股坐在那把椅子上,就能收获大量的钱财。”

在另一次采访中,麦昆说他更关注服装背后的哲学意味,而不是那些简单的漂亮玩意儿,随即他大嘴一张:“就说小贝(David Beckham)吧,他头脑空空,长得也不比我胯下那话儿上的纹路好看到哪去。”贝尔汉姆也是从伦敦东区走向世界的一个男人,他在《Arena》杂志上对麦昆的谈话进行回应,要求纪梵希的老板开除那个“下作胚”。

1998年,麦昆还曾感慨地说:“不杀个人,我大概没法在时尚界生存。”

随着年龄的增长,麦昆在公开场合的谈话才少了些脏话。“我就是我,”他说,“人们通过媒体了解的我是个好斗的家伙。但我其实和伦敦街头的普通路人没啥两样。我不会因为自己在一个时髦漂亮的行业,就改变自己,或者改掉自己的口音。”

纪梵希找到麦昆,和一个叫伯纳德·阿诺特(Bernard Arnault)的法国人不无关系。

从上世纪80年代开始,阿诺特建立起了奢侈品界新的游戏规则。他通过收购迪奥而进入奢侈品行业,并通过资本运作控股LVMH,形成全球第一大奢侈品集团。为了将这些品牌推向全世界,他推出了全新的运作模式:挖掘品牌历史,找合适的设计师去表现这个品牌,精心营造市场宣传,严格控制质量和分销,在全球建立直营精品店。在这样的思路下,整个90年代的时尚界的都在寻找——找可以购入的品牌,找当红设计师,找合适的人组建管理团队,找新的客户群并为之扩张产品线,找新的市场。

8、LVMH把他赶出巴黎,Gucci集团又把他送回巴黎作秀

麦昆成为了LVMH的寻找的目标,但27岁的伦敦人并不知道如何与庞大的商业帝国打交道。他不断要求设计上的自由,希望像1996年推出的“包屁者裤子”一样,裤腰低到会露出整个臀部。他要做这样的设计,但这显然不是巴黎人想要的。

麦昆开始在伦敦、巴黎之间奔波,每年为纪梵希和亚历山大·麦昆做八场秀,圆滚滚的他也开始退去婴儿肥。但他的努力没有获得管理层的认可,销售报表并没有为这位设计师的天分埋单。

同样来自英国的约翰·加利亚诺则交出了另外一份成绩单。他接手迪奥之后,仔细阅读迪奥的所有历史档案,从过去的经典设计中寻找灵感,推出了一系列叫好又卖座的设计。加利亚诺因此城为阿诺特的爱将,集团出资为其成立自有品牌,阿诺特的大儿子出任品牌总监;而麦昆是另一种类型的设计师,他不看别人的设计,只遵从自己脑海里的幻想世界。

在与纪梵希的矛盾激化之后,麦昆放言:“纪梵希对我而言就是一个赚钱的工作。我尝试了我能做的一切,但他们不允许我把新的概念带入这个老牌子。”

他甚至直接攻击大老板阿诺特:“他一心要确保迪奥的地位,不打算让纪梵希抢了光芒。对他而言,纪梵希就是个卖香水的。”

此时,LVMH集团的主要竞争对手Gucci集团开始撬墙角。2000年,麦昆和时任Gucci集团CEO的多明尼科·迪梭(Domenico DeSole)秘密接触数月,并在当年12月决定把亚历山大·麦昆品牌51%的股份卖给Gucci集团。

Gucci集团承诺会把Alexander McQueen的品牌线拓展到男女装、皮包、鞋履、香水、配饰,并将它的专卖店从伦敦东区扩展到纽约、巴黎、米兰和东京。“设计师将享受到全面的设计自由,我们要做的是帮助他把事业发展壮大。”多明尼科·迪梭说。

这一合作彻底激怒了阿诺特,他在最后一分钟做出决定,取消了麦昆掌舵的2000年纪梵希高级定制服装秀;3月,LVMH集团提前终止了和麦昆的合同,换言之他被赶出了巴黎。半年后,Gucci集团又把他送回巴黎作秀。从这一次开始,亚历山大·麦昆的秀场离开伦敦,Gucci集团将其打造成一个国际性品牌。

9、他们都像赌徒一样带你一起沉沦

在巴黎的重新亮相,麦昆的主题是“西班牙斗牛圆舞曲”。在这场秀中他着力刻画的不是威风得意的斗牛士,而是竞技场上身中数枪、血流遍地却依然喘着粗气竭力挣扎的公牛。“我的秀,就像我的自传。你总能从中看到我的情绪是好是坏。”麦昆对朋友说。

夹在LVMH集团与Gucci集团之间的日子,麦昆外形也发生了巨大变化:从一个漫无心机、矮胖的小流氓,变成了汤姆·福特(TomFord,当时Gucci的创意总监)式的修饰整齐的型男。早年那个爱挑衅的东区坏男孩不见了,李·亚历山大·麦昆成为城中派对、宴会的热门嘉宾。

但坏孩子清楚自己在做什么。“他们都像赌徒一样带着你一起沉沦,这有啥意思?”他说要知道何时该跑路自救。

远离名利场,麦昆心灵的归曾经属于乔治·福赛斯(George Forsyth)。2000年他们相识于伦敦的一间同志酒吧,福赛斯当时是一个24岁的纪录片导演,但他并不知道自己口中昵称的李是谁,他们煲了四周的电话粥,然后就同居了。福赛斯曾多次陪同麦昆回父母家,和狗狗一起散步,麦昆也非常迷恋家庭生活。

很长一段时间,福赛斯并不知道自己在和一个公众人物恋爱。直到有一天,他随麦昆一起参加《Vogue》杂志的派对,当无处不在的摄影师对着麦昆按动快门,当超模凯特·摩斯(Kate Moss)和麦昆热情拥抱时,他才知道自己熟悉的李,作为亚历山大·麦昆是多么有名。当然,他最爱的还是作为“李”的麦昆。

有一天吃饭时,麦昆问:“你会和我结婚吗?”

福赛斯说:“是的!”

麦昆继续说:“我们结婚吧。”

福赛斯说:“好的!”

就这样,麦昆和福赛斯在一艏豪华游艇上举行了未注册婚礼,凯特·摩斯负责婚礼筹备并担任伴娘。婚礼当天,三层游艇上全是名流,比如著名影星裘德·洛(JudeLaw),来宾们喝掉了两万英镑香槟,每个人都在吃龙虾、喝酒、嗑药。

随后的日子对福赛斯而言如在云端,他们在世界各地穿梭,去巴黎品酒,去阿姆斯特丹泡吧,或者去西班牙吃一顿地道晚餐……在旅行中,他们会在入夜时爬上屋顶的天台,仰望星空聊天。福赛斯说这时的麦昆迷人极了,他知道很多事情,电影、音乐、建筑、摄影、当代艺术,都是麦昆的话题。

这段关系在几个月后破裂,他们曾经长达18个月互不联系,但随后再度成为最亲近的朋友。对于为什么分手,福赛斯从未向外界透露。甚至直到麦昆去世,他才公开露面,向记者讲述了那段关系中最美好的时刻。

福赛斯后来听从麦昆的建议,去圣马丁学院进修,现在他正努力做一个艺术家。

10、你想像个艺术家,还是想赚钱

与Gucci集团的合作,麦昆从单纯的时装设计师变成了半个生意人。很难说这对日后的麦昆有何影响。“我还是那个东区人李,只是现在我更关注公司的成长和内心的平静。”他说,“我能继续像个黑帮出身的摇滚分子一样折腾,但现在,我的确需要更慎重些。”

虽然亚历山大·麦昆没有立即成为盈利品牌,但麦昆的创意、设计却源源不断地影响着时尚界。帽子设计师菲利普·崔西(PhilipTreacy)说:“在每一个人和他的狗都能成为设计师的世界里,李是一个货真价实的设计师!”服装设计师候塞因·卡拉扬(HusseinChalayan)说:“在国际时尚界,他就像一个给大家带来启发的巨大灵感源。”TomFord说:“李的设计就像诗歌一样,他是一个真正的艺术家,不过是一个很有商业头脑的艺术家。”

麦昆自己则说:“天上不会掉馅饼。那些把自己当艺术家的设计师们是错误的。你得做出选择:你想像个艺术家,还是想赚钱?因为,基本上而言,服装设计是生意。”

他对那些华而不实的赞美毫无兴趣:“我没有创作艺术,我是在为人们设计制作他们能穿的衣服。”

经历了纪梵希的历练,麦昆更明确自己想要什么。亚历山大·麦昆公司预算有限,在大量投放广告和做一场15分钟的时装秀之间,麦昆选择后者,并由此引导着时装风格。2003年10月29日,麦昆因其出色成绩获得英国女王颁发的大英帝国勋章。母亲陪同他进入白金汉宫授勋。女王问他:“你做服装设计师多久啦?”“有些年头了,我的女王。”麦昆回答,然后他们一起大笑起来。麦昆说当时自己很久没睡觉了,所以有些大脑短路。一向桀骜不驯的他在那一刻感到些许敬畏,甚至对曾经出言侮辱的女王感到些许抱歉,而这种敬畏感只有在他母亲面前他才会有。

他的朋友说,“他活着的唯一目的就是为了令母亲自豪,做任何事都是为了取悦她,就像一个小男孩在向母亲撒娇。”

11、他希望自己过世后,亚历山大·麦昆品牌能继续下去

最近几年,人们发现他开始疏远人群。时装秀结束,他上台鞠躬后会迅速跑出秀场,坐入守候一旁的车中,远离秀场,不再参加秀后派对或者后台采访。和他一起工作两年的刘芳说:“这不是矫情,他不是很爱说话,不喜欢身边人多。平时在工作室里他很安静,但是笑起来很大很大声,就像是一个小孩子。”

这个大孩子似乎也变得更脆弱了。刘芳回忆说,有一次,麦昆养的斗牛犬因为年纪大去世了,他一个人躲着伤心了很久。再出现在工作室时,他手臂上多了一个狗的刺青。

但有些痛他似乎只能刻在心里。

2006年,曾经赞助麦昆读书的蕾妮姨妈过世。

2007年,他的伯乐兼密友伊莎贝拉·布洛确诊身患癌症,随后自杀。布洛的丈夫公开指责麦昆为她做得不够多。麦昆则保持沉默。工作室的同事说麦昆去印度待了一个月,之前他从未离开公司这么久。

后来,麦昆表示,布洛的去世让他思考良多,他开始越来越关注亚历山大·麦昆这个品牌的发展,他希望自己过世后,这个品牌能继续下去,就像一个新的迪奥。

之后,麦昆搬敦东区。此时伦敦申奥已经成功,一项投资超过200亿美元的投资计划,将让贫穷、破败的东区,变成一个奥林匹克公园以及9个奥运场馆所在地。东区脱胎换骨指日可待,但麦昆,好像也不再是那个愤怒的东区男孩了。

2010年2月2日,麦昆的母亲过世,并定于2月12日出殡。

麦昆显然没有能力面对这个现实,亚历山大·麦昆在巴黎的时装秀将于3月9日举行,他却无法回到工作室举行最后的试装工作。他愈发自我封闭,拒绝起床,拒绝出门。在twitter上他透露自己经历的煎熬,并试图振作起来:“我在让我的拥护者们知道我的母亲去世了,如果她没有了我……但生活还是要继续(Butlifemustgoon!!!!!!!!!!!!!!)。”

2月11日凌晨,当清洁工按时进入麦昆公寓打扫时,发现他已在自己的衣橱上吊自杀。

乔治·福赛斯说麦昆和母亲很亲密,但他不相信麦昆会因为母亲的过世而自杀。他眼中的麦昆强壮有力,工作努力。

但是,他也坦承,之前从没见过麦昆如此沮丧消沉。

人们想起2004年,艺术家萨姆·泰勒·伍德(SamTaylor-Wood)做《卫报》客座编辑时,列出一份特别的提纲,邀请到麦昆和母亲对谈。

母亲:你最害怕什么?

麦昆:你走得比我早。

……

母亲:什么让你抓狂?

麦昆:固执加偏见。

母亲:什么让你感觉到自己活着?

麦昆:爱。

母亲:爱孩子?爱成人?爱动物?

麦昆:陷入爱河。

编辑:汪珂宇

延展阅读

相关新闻

0条评论

评论