“杜尚的选择其实一点儿都不随机,但是史密斯这个描述直指杜尚作品引起的广泛的冲击:如果这都可以是艺术,则任何东西都可以是”,需要注意的是,杜尚非随机性的选择和特定历史时期的内在关系——这也是很多人理解现代艺术时所容易忽略的一点。

“一个人不能同时走进同一条河流”,赫拉克利特的这句名言可谓是双面真理的早期雏形。不论是黑格尔的辩证法还是说谎者悖论(一个说谎者声称自己正在说谎),都值得我们深刻思考有关“双面真理”的问题。

杜尚的《泉》

1917年,一个转折性的事件在艺术和哲学的领域发生了:马赛尔·杜尚(Marcel Duchamp)在阿尔弗雷德·施蒂格利茨(Alfred Stieglitz) 的纽约工作室为自己的作品《泉》进行了揭幕。这是一个瓷制挂便器,上面签着“R. Mutt”。

《泉》臭名昭著,即便是对先锋艺术家来说。它已经成为20世纪引发讨论最多的作品之一。独立艺术家协会拒绝了它,虽然每一位缴付了展费的艺术家理应有机会展出他们的作品。几乎一个世纪以来,《泉》一直是一件令人费解的作品。哲学家约翰·帕斯莫尔(John Passmore)对《泉》做出了以下总结:“一起对艺术界进行消费的恶作剧”,却被许多人严肃对待。

毋庸置疑,一些恶作剧的成分确实存在——杜尚没有随随便便选择一个挂便器。但是《泉》想要表达的超出了单纯轻蔑的范畴。让这个作品如此惊人的是它在哲学上的贡献。

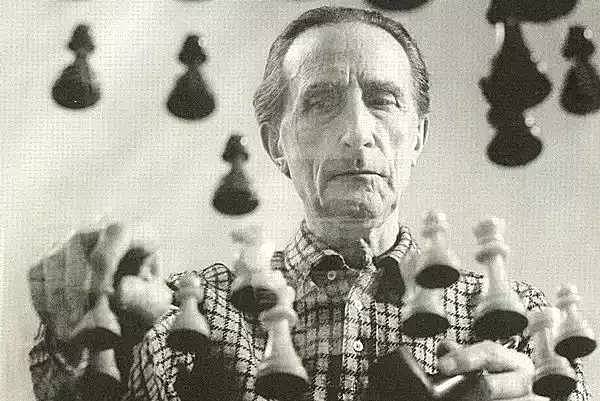

马赛尔·杜尚(1887-1968)

评论家们常常强调《泉》对概念艺术的影响,正如罗伯特·休斯(Robert Hughes)所言,这个最具“攻击性”的现成品【译者注:现成品(readymade),成批生产的人造物品,在生产时并未有任何艺术考虑】 确实留下持久丰富的遗产。2004年,它被几百名艺术专家选为20世纪最重要的作品。从安迪·沃霍尔(Andy Warhol),到约瑟夫·博伊斯(Joseph Beuys),再到崔西·艾明(Tracy Emin),这个挂便器激励者一批批的艺术家去重新思考传统艺术作品。艺术突然可以是布瑞洛盒子,没装完的床,抑或是插在柠檬上的灯泡:普通的物件,一些现成品,从它们的原生情境中抽离,被放置在画廊里。罗伯塔·史密斯(Roberta Smith)这样总结:“杜尚把创作的行为以一种令人吃惊的程度还原到基本层面:在他眼里,命名作品只是将其归并为一次简单,也许花点小心思,甚至包含巨大随机性的决定。不仅仅是自己的作品,他眼里的艺术也许就是这样的。正如我们即将所了解到的,杜尚的选择其实一点儿都不随机,但是史密斯这个描述直指杜尚作品引起的广泛的冲击:如果这都可以是艺术,则任何东西都可以是。

自那时起,就有学者提出,《泉》代表了一个从审美到思想的转移。哲学家诺尔·卡洛(Noel Carroll)指出,单单享受思考而不去看杜尚的作品是完全可能的,但这对于亨利·马蒂斯那些生动的油画,或者芭芭拉·赫普沃斯(Barbara Hepworth)那些具有尊严感的石雕像就不可行了。

杜尚并没有制做一个挂便器,他仅仅是把现成品安置到了一个新的情境中去。

这些传统的想法对于《泉》而言至关重要。但它们走得不够远。它们把《泉》当作艺术对待,但是是一种戏谑的艺术:艺术家们通过这种艺术,尽情嘲讽和奚落在各自领域中的学院派,属于起哄。这是一件饱受争议的作品:我们相信《泉》之所以是艺术,是因为它不是艺术。泉非泉,但是正因如此,它才是《泉》。换句话说,这个艺术作品传达了一个彻底的逻辑悖论,一个双面真理(dialetheia)。《泉》带来的不仅仅是概念艺术——它给了我们一个特殊且迷人的概念,从而让我们思考:一个不是艺术作品的艺术作品,一个不只是日常物件的日常物件。

这怎么可能呢?让我们从最明显的开始解释:杜尚的《泉》真的是一个挂便器。它不是有关挂便器的一幅油画或一尊雕像(在这个假设下没准儿也能提出些有趣的哲学问题)。而像《泉》这件作品,形式极为特殊——毕竟有很多关于挂便器的视觉艺术,看上去都像是同一道生产线上下来的。同样重要的是,杜尚完全未参与作为他作品素材(挂便器)的设计与生产。他做出的贡献是给挂便器签名,并且将其展出。

在论文《艺术,哲学和哲学艺术》中,哲学家亚瑟·丹托(Arthur Danto)给杜尚的行为做出了一个很有帮助的解释。丹托说这个挂便器已然成为了一个符号。它不再是一件功能性的物品,而是一个包含更多意义的事物。

之所以会这样,是因为这个挂便器已经成为了被丹托叫做“艺术世界”(the artworld)的一部分。正如他在1964年的同名论文中提到:艺术世界,简单来讲,是一个有能力赋予物件新力量的层面,使它们能够表达超越它们平时功用的内容。它们成为了一种新形式的艺术,“艺术品”获得了区别于它们通常的功能性或者交换性价值的新信息(我们稍后会回到这个区别上来)。这就是那个著名的“肉眼看不到的艺术的另一面”,用丹托的话说,即视觉艺术的非视觉部分。

马克·罗斯科

沃霍尔的布瑞洛盒子使用三合板制做而成,不是从干货店买来现成的;而杜尚并没有制作一个挂便器,他将现成品放置在一个全新的情境进行展出。

这样的表述有别于人们通常理解中的再现:模拟,将一个物品的形象复制。例如,马克·罗斯科(Mark Rothko)那些流传最广的油画作品就并未再现任何一种特定的物件,但是它们绝对蕴涵某种信息:关乎敬畏,或关乎崇高。如此,在艺术世界,物件有能力表达思想和情感——有时是通过再现的手法,有时则不是。

这里的重点并不是在艺术世界之外的物件不能蕴含信息——公共厕所上的标识同样也蕴含信息。重点是,一旦进入艺术界,物件便具备了获得超出它们平常用途的新含义的可能性。

沃霍尔的《布瑞洛盒子》

杜尚的《泉》向世人展示了艺术的另一种形态。这就是为什么,像我们会看到的,它是一个双面真理。丹托以沃霍尔的布瑞洛盒子为例,主张这些作品“创造出了关于艺术的某种新形态,并将此融入艺术品本身,以此来质疑自身”。杜尚的《泉》也是一样的道理,但意识到一点是非常重要的:沃霍尔用三合板制作出了高度仿真的布瑞洛盒子,而不是从干货店直接拿了一个过来展出;相比之下,杜尚并没有制做一个挂便器,他仅仅是把它安置到一个新的情境中去。

为了看清杜尚所表达信息的细节,有必要简述一下历史背景。在20世纪初期,视觉艺术仍主要跟技艺关联:通过在物质层面改变颜料,泥土等等。但是这些活动一般被看做比单纯的技艺具有更高的价值:某种通过美,对精神或者哲学层面真理的进行间接表达的诉求。社会学家皮耶尔·布迪厄(Pierre Bourdieu)在《区隔》(1979)中提到,艺术家通过物质抑或说对抗物质来达成某种道德,形而上,或至少是美学上的景愿,使艺术行为“高于”一般商业和劳作。

杜尚的《泉》与此对立。这件作品中不存在明显的技艺——更谈不上精美的艺术性。这个挂便器确实按照某种标准生产设计,但那是使用标准,而不是美学标准。杜尚对于这一点态度很公开,讽刺身后那些试图从挂便器中找出美的批评家。“我把……挂便器扔在了他们脸上,”他在1961年抱怨说,“结果他们现在因为美学价值而赞赏它。”

上述言论表明,挂便器同时又是一个“粗鄙”的物件:一个人们排泄用的器皿,不是一件由于它的美好,或者其中蕴含的精神真理来观赏的物件。用贡布里希的话来说,它是“朝大写的艺术庄严性和排场竖了根中指”。换句话说,《泉》传达的信息是嘲弄的信息——直指现代艺术的高尚性。它并非通过戏仿嘲弄高雅艺术,而是通过彻底相反的方法:未经加工,丑陋,功利性,粗俗,随处可见,不一而足。

这个细节信息很重要,因为它给我们提供了一个论点,这个论点反驳了我们关于艺术的认知——它不再仅仅是任何我们选择称呼其为“艺术”的东西。如我们所见,杜尚挂便器的选择并非出于一时兴起。所选择物件自身特定的品质是它所期待传达信息的一部分。此外,这一行为是在一个特定的历史时期完成的。若太早,《泉》作为一件艺术品将不可能被理解。若太晚,《泉》就只会是一件过时的东西。同样重要的,杜尚当时已经在艺术界有一定说服力——已经拥有了布迪厄称为“资本”的东西。

这样看来,艺术仅仅是艺术家如此称谓之物的论点无法成立。相反的,他们之所以管艺术叫艺术是因为它是那种恰到好处的东西,在恰到好处的时间出现——并且正好被特定艺术家所展出。

因此,我们的确可以说任何物品都有成为艺术品的潜质,但是事实从来不是真的如此:艺术领域是那个会授予艺术家、理念和实物被奉为艺术的特权,而否定其他东西的特定领域。因此,《泉》并非仅仅因为被叫做艺术而成为艺术。它之所以被称为艺术,是因为杜尚通过他的签名和展出宣布它是艺术。而这个宣布被艺术圈认可,并且慢慢被艺术圈的成员所接纳。

认真考虑另一个相反的论点同样重要:即《泉》根本就不是艺术。的确,它不是艺术;但是简单粗暴的阐明这一点是不得要领的。诚然,挂便器的美学价值确实很低,如果按照哲学家门罗·比尔兹利(Monroe Beardsley)有关美的定义来评判的话。《泉》无法负担起比尔兹利称为“审美体验”的东西,因为它的感性特质平淡无奇。但是这不能说明《泉》压根儿就不是艺术。杜尚作品的概念价值高于美学价值。但是这个评判只在《泉》是某种艺术的前提下才有可能;只有当它被称为艺术的时候,它才能够在美学价值上以及其他方面被评判。

让这个评判在哲学上意味深长的是,《泉》做为一件艺术品,传达了一个信息:即它不是艺术。这一点至关重要,但是常常被传统的诠释所忽略。但这并不代表《泉》不属于艺术领域,《泉》带给人的信息明确便是“非艺术品”,但却以艺术的形式出现在世人面前。它承载了一个暗中驳回所有传统上支撑艺术的标准:美、技艺、独特性、艺术人格,以及教育意义,表述方式或者审美享受。这个信息关乎所谓的“反艺术”。赋予这个作品力量的,恰恰是它不是艺术的事实;然而同时,它仍然是艺术。

挂便器,正如我们看到的,被杜尚选中恰恰是因为它处于20世纪初期有关艺术基本观念的对立面。简而言之:正因为挂便器不是艺术,它才蕴涵它自己特殊的艺术信息;并且恰恰是因为它是艺术,才能承载一个信息。当然,它可能也可以承载另外的信息,比如,当代艺术思想误入歧途,技艺不是艺术的本质,美在艺术之中仅仅是选项之一。但是,只因《泉》在当时的艺术世界不算是艺术,它才能够承载这些信息。

因此,可以这样描述杜尚对现代艺术史的贡献:“它同时是艺术也不是艺术。”这是一个明显又大胆的矛盾。然而对于艺术界的许多人来说,这个命题在隐性或显性的两个层面都是正确的。让《泉》声名鹊起的,让它有能力催生如此多的论文、艺术作品,以及观赏者的,正是这个原因。杜尚的挂便器成功吸引了大众的注意力,是因为它落实了一个双面真理:一个矛盾的真理,一个传统逻辑学家认为不可能的东西。

双面真理论(Dialetheism)认为矛盾可以作为真理存在,反驳了哲学家称为无矛盾律(the principle of non-contradiction)的法则:大致上,这个无矛盾律主张同一个表述不能同时是正确并且错误的。虽然西方哲学史中的某些人曾经挑战过这个无矛盾律——最著名的反对者可以说是黑格尔——此法则从亚里士多德在他的《形而上学》第四卷中做出冗长繁复的诠释之后,就在西方哲学中被奉为最高正统。过去的30年间,我们看到了一些新的双面真理论的支持者。它的支持者们在现代形式逻辑下找到了生根发芽的土壤(正如我们所看到的),他们的事业从形式逻辑工具之中得到了支持。令人吃惊的是,在当今逻辑领域中有一场活跃的关于双面真理论的讨论,因为无矛盾律似乎深深地扎根于常识之中。如果一个动物是猫,它不能同时不是一只猫。今天或者是周四或者不是周四:同一天不能同时是周四也不是周四。但是要警惕——路德维希·维特根斯坦所说的——对事物不太恰当的认知。

这里,可以这样去理解双面真理。这个物件所属类别为“艺术”。作为艺术,它传达了一个信息。这次,它的信息是有关于它自身类别的信息:它真诚地向观众说——“这不是艺术”。这个双面真理产生于所传达信息对自身类别进行的否定;这个否定本身又只能存在于自身的类别之中。否定艺术作品这个身份是让《泉》可以被称为艺术的关键本身——等等等等。

以上论述又引出了这样一个说法:说《泉》不是艺术作品是错误的。它只是承载了一个“它不是”的信息。同样的,一个标志也可以写有字样:“这是用红色写的”,但实际可能是用黑色墨水写出来的。简而言之:也许杜尚的作品只是表达了一个关于自己的错误观点?也许它在戏弄我们,说“我也许不是艺术哟”。

‘Ceci n’est pas une pipe.’(这不是一个烟斗)

但是《泉》能够去传达“它不是艺术”的信息,恰恰因为它不是艺术——因为它进入艺术领域的权力,是被作品本身对艺术的否定所赋予的。如果它毫无疑问地仅仅只是一件艺术作品——假如,举例来讲,杜尚选择画一幅挂便器的油画——它就不可能传达它现在所传达的信息。这是将《泉》区别于那些标榜自己的作品。想一下玛格丽特1928至1929年之间烟斗的那幅油画。它将所要表达的信息直接用文字呈现于纸上——“Ceci n’est pas une pipe.”(这不是一个烟斗)。文字本身就是信息的载体。相比之下,《泉》没有字面信息。它通过自身传达了信息。它不是艺术,它传达了这个信息。换言之:逻辑矛盾是《泉》成为艺术的关键。如果它没有蕴涵一个逻辑矛盾,它不会像现在一半那么有趣;我们不会仍然在讨论它。

挂便器的悖论可能看起来像一个文化上的异类:一件只有在当代艺术这个奇怪的世界中才会发生的事情;但是实际上,它符合一个更大的逻辑模式:它之所以是这么一件东西,恰恰因为它不是这件东西——命题p成立,恰恰命题p也不成立。

在双面真理论中,一个受到广泛讨论的命题,便是自我参照(self-reference)命题这类逻辑悖论,比如著名的说慌者悖论(比如“这句话不是真的”)。这是些看似诚实却最终导致逻辑悖论的表述,它们的逻辑形式是这样的:命题p成立,并且命题p不成立。传达此类逻辑悖论的表述可以是多种多样的,我们现在只考虑其中的一种。

我们可以引入序数的概念来讨论一下柯尼希悖论(K?nig’s paradox)。序数是用来表示顺序的词(第一、第二……),可以有无限个,在每一个明确的序数之后,都可以加上一个,再加上一个。重要的是,它们都保留了自然数的特性,即任何一个自然数集合中至少有一个元素。序数词到底延伸到多远,在数学上和哲学上都是一个令人困扰的问题,但毫无争议的一点是,序数的数量远比我们用有限的英文语言所描述的要更多。这一点可以用严格的数学方法证明。

假设存在没法用此方法被指代的序数词,那么,根据序数词的特性(即刚刚提到的集合特性),至少存在一个这样的序数词。思考一下“存在至少一个不能被指代的序数词”这个表述。这里的序数词显然指向某个数。那么,这个数同时能够被指代并且不能够被指代。就是说,它是可以被指代的,因为它不可以被指代:命题p成立,同时命题p不成立。《泉》,以同样的方式,是艺术又不是艺术。《泉》所引发的悖论与一些自我参照命题之间的相似之处共同指向了这样的一个问题:是不是前者之中也有自我参照?这个艺术作品包含一个“这不是一件艺术作品”的信息,因此指向自己。

虽然不是所有双面真理论都含有自我参照,但是很多自我参照显然是双面真理。传统上有关自我参照的讨论,集中在口头和书写的语言。我们的讨论表明,这个现象也可以在其他的媒介中出现,比如视觉。其他媒介,如普通语言一样,可以传达信息;信息可以自我参照;自我参照可以导致悖论。找到了一个可以同时代表艺术和非艺术的物件,正是杜尚的天才所在。我们有理由认可杜尚的贡献具有深刻的并且刻意为之的逻辑矛盾性。

“你们到底懂了《泉》的意义了吗?”

文/Damon Young、Graham Priest

译/托娅

校对/图灵4.0

原文/aeon.co/essays/how-can-duchamp-s-fountain-be-both-art-and-not-art

编辑:隋萌