一直以来,东京宫(Palais de Tokyo)都是法国巴黎最有活力的地方之一。历任馆长都努力打破现有展览馆的固有模式,让艺术家、艺术从业者和喜欢艺术的民众都能感受到最自由新鲜的艺术状态。2006年至2012年,当马克·奥利弗·瓦勒(Marc Olivier Wahler)任职东京宫馆长期间,他开始了一项足以让艺术家狂喜尖叫的,名为“白板(Carte Blanche)”的展览计划:每年给一位艺术家一次可以特别使用整个东京宫场地的展览机会。该艺术家可以自由支配场地资源,“任性”释放,让自己的艺术想法和观众有最畅快的接触。说白了,白板一块,意思就是展览内容无可预期,属于甲方全权委约项目。

巴黎东京宫,2015年。图片来源于网络

马克·奥利弗·瓦勒,2014年。图片来源:日内瓦造型艺术大学

今年请来的是曾获2013年第55届威尼斯双年展金狮奖的著名英裔德国艺术家兼编舞导演提诺·赛格尔(Tino Seghal)。他将舞蹈、表演和对话等不具物理属性的创作带入物性的展览空间,通过人的身体表演来展示全新的感官体验,创造偶发的“情境体验”艺术。展览从十月起,通期将共有300位表演者每天从12点至20点参与呈现提诺·赛格尔的新旧作品。

提诺·赛格尔,图片来源于网络

说起来,提诺·赛格尔这个家伙极难伺候,因为他禁止在展场拍照录像,他的作品不留任何记录,也不轻易接受媒体采访,参展画册上也往往只留下一页空白。不像班克斯只留作品不现真身,提诺·赛格尔只现真身不留作品。艺术界里这些谜雾一般的存在,实在是太让人割舍不下。于是我决定避重就轻,尝试通过和表演者的现场互动,去东京宫解读这个创作“不存在”艺术的艺术家。

《白板》项目的东京宫外灯箱海报。图片来源:马丽亚

大家应该理解,这篇文章里不会有现场作品的直观照片,我能提供的,总是各种旁敲侧击隔靴搔痒的图像。当天的这位表演者是一个顶着一头自然卷的法国男生。然而,还没待我坐下来准备交谈,他便对我抛出第一句话:“对不起,因为合约限制,我不能被采访。”显然,我的来意非常明显,或者说众人的来意都很明显。于是我不得不转变提问方式,用女生特有的八卦风格切入。其实我好奇的只是希望能够证实对坊间传闻说表演者群体目前遇到了劳务费用被拖延支付的事情。如若传闻是真,想来在展览开幕第一天晚上那个极其隐蔽的私人酒会里,资金这个问题并没有被沟通到位。回到展览本身来说,观众从不会去考虑这样一个形而下的问题,而是必须沉浸在自己与“作品”,即和表演者对话的形式中去--用提诺·赛格尔自己的话说,就是:“以身体对身体”。

展览入口的白色珠帘和鱼形气球,艺术家费利克斯·冈萨雷斯-托雷斯(Félix Gonzalez-Torres)作品。跨越珠帘--欢迎来到提诺·赛格尔的世界。图片来源:马丽亚

马丽亚(以下简称MLY):你是怎样得到这个现场表演工作机会的?

表演者(以下简称卷毛男):我家里有成员是剧院演员,某一天他们那里接了这样的招人通知。我其实是学法律的,和舞蹈可以说一点儿关系都没有,但我很想尝试一下。之前我完全不知道提诺·赛格尔到底是做什么的。所以,当然有家庭的关系,我对舞蹈和戏剧都不陌生。你喜欢这个展览吗?你知道吗?我有个朋友来了五次,她喜欢得都发疯了!比如刚过珠帘的这件作品,在和儿童、青年、壮年,再到老年这样四个不同年龄阶段的人进行对话过程中,你是不是特别得体会到了什么?对于我来说,这真的是一件非常出色的作品。

这个卷毛男正在兴奋地吞咽东京宫为他提供的午餐。以我极其个人的体验来看,提诺·赛格尔的作品是在传达一种和“时机”有关的讯息。往往在生活中,对于已经知道结果的对话,我们会有所防备。提诺·赛格尔在传统艺术馆里展呈现出格的作品,目的就是让人措手不及,让人误入作品,再被作品亲自送走。设想,当你正在展馆里欣赏一幅毕加索画作的时候,突然有人在你身边肆无忌惮地扭动身体;当你想要通过这扇门,从一个展厅到另一个展厅的时候,突然有人冲出来挡着你,并在嘴里神神叨叨地不知念着什么的时候;当一个小朋友突然过来和你握手,问你是否允许他/她向你提出一个问题,于是你们一起开始散步,你试图想要解释明白他/她突然提出的深刻问题的时候。所有的这一切,都是借一个你毫无防备的“时机”,悄悄将你请进提诺·赛格尔的作品中去。就连提诺自己在和小汉斯(Hans Ulrich Obrist)的对话中也曾谈到有关去观察长时间观察他作品的观众的问题。他后来意识到,当人们花更长的时间去观看他作品的时候,他们已经不是在悉心解读,而是在刻意找茬。

提诺·赛格尔在巴黎东京宫展览的第一层,图片来源:艾曼纽·嘉多奈(Emmanuelle Jardonnet), 图片致谢:世界报(LeMonde)

MLY :如果我也想加入表演者行列的话,该要怎么做呢?

卷毛男:你是说现在吗?现在的话,已经很复杂了。其实你没有办法知道怎么做。提诺是一个那么神秘的人。他的作品从来不做档案保存,没有影像或者图片的记录。按理来说,就连看展的人也不能随意拍照录像,但总还是有人这样做。提诺有自己的团队,来规划展览、模式、人数;然而我们无从得知他的下一步,下一个展览是何时、何地。你可能要碰运气,或者只能从成为他的好朋友开始。

关于提诺·赛格尔的作品没有存档这个现实,最著名的事件可能就是艺术家曾以口头表述的方式,将自己的《二十世纪(Twentieth century)》这件表演行为作品卖给了法国著名的编舞导演热罗姆·贝勒(Jérme Bel)。现场没有任何文字记载或语音录制,仅凭两个见证人,还有买家热罗姆和艺术家提诺本人达成的作品售卖合约。在目前这个世道来看,应该是非常可笑的举措,如同“蠢货”热罗姆一时昏了头,花了大价钱去买了一份空气一样。但热罗姆确实是当场付了钱,提诺也当场口头达成了协议。这个口头协议中的唯一条件就是:这件作品的表演人必须是由艺家本人或者艺术家指定的人来训练的。热罗姆·贝勒有权在任何场所展示这件作品。设想,假若有一天艺术家不在人世了,艺术家指定可训练表演者的人以及表演者们也都不在人世了,那么这件口头协议下的作品,究竟还能如何被买家的后人所继承?然而买卖双方认为,就算只是一件舞蹈作品,它没有实际的体积,没有具体的质量,也没有任何的物理记录,这也还是一件艺术作品,买卖关系依然是成立的。提诺·赛格尔始终认为自己的作品是一件产品,热罗姆?贝勒买走的并不是一件艺术品,而是自己设计出来的产品。这件产品在这个世界的同一个时间和空间的不同部分里,但它的内容又完全拥有非物质属性。

东京宫负一楼场地上的观众和舞者们。东京宫特别的水泥场地打破了白盒子的展场惯律,更容易让观众沉浸在整场活动流程之中。图片来源:马丽亚

参与对话的第三者:现在回想一下,如果果真是个爱害羞的人,他要怎么过来和观众对话?也有很多爱害羞的观众,可能也并不想要有什么对话!

MLY :如果是害羞的人,他们应该并不会来参加这样的表演!但我觉得,正因为在这样的环境中,因为是在一个展馆中,我们会立刻恍然大悟,明白自己正在进入某种设计好的“圈套”,于是对话可能就很容易展开。我也曾想过,如果在大街上,我突然去问别人比如“你认为什么是爱情?”这样的问题(好在提诺·赛格尔的作品中还没有过这样的问题),别人肯定会说我有毛病。

卷毛男 :嗯,没错,如果是在大街上,我也不会像我承担的角色这样行走。

参与对话的第三者:但是,话说刚才过来和我对话的那个表演者,叽里咕噜说了好半天英语,我可是一句都没有听懂…

和一件由人来执行的“作品”进行一次真正的交流,完成一件“作品”,确实是非常棒的经验。但是,就算是他/她是一件“作品”,正因为是人,所以,这件“作品”便拥有了独立的自我意识。就算是有编排的舞蹈,有限制规定的路线,因为“作品”的思想,他/她在面对观众的时候,就不可能完全按照剧本去表演。更何况,提诺·赛格尔的表演并没有剧本!

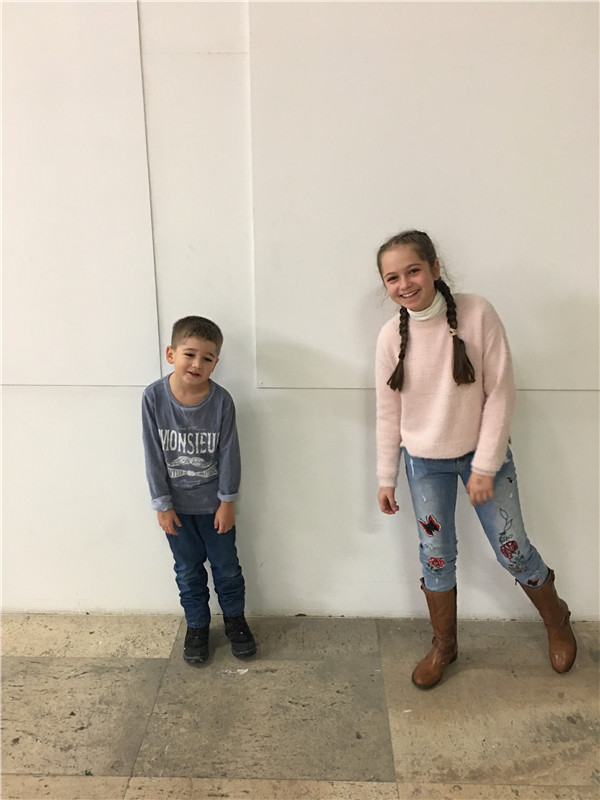

两个随着“作品”一起奔跑的小观众,用身体和表情表达出他们参与其中的感受。在得到家长和孩子们的同意后,我问她们是否把刚刚和这些表演者们一起活动的感受表达出来,他们顿时显得有些羞涩。图片来源:马丽亚

MLY :足足有两个月的展览时间里,你拿的是法国最低工资吗(7到9欧每小时)?

卷毛男:我不能说这个的...

参与对话的第三者:是啊,足足两个月的表演呢,而且你每天都来。如果是我,我也很乐意来,毕竟一个月可以拿到XXXX欧元呢!

卷毛男:你不能说这个的...

处心积虑之下,我依然未得到比较实在的答案。这也许就是提诺·赛格尔的玄机所在,一个物质化和成本化的思维习惯遭遇了彻底形而上的“体验式”执行方式。听起来非常强迫蛮横,但提诺·赛格尔创造“无字天书”的魅力却所向披靡,势不可挡。无法记录的现场,或者说违法记录的现场,让提诺·赛格尔的作品只言片语的闪现在网络世界当中,在数字化的当代现实中达到了传统“口碑营销”的目的地。也许只有传统的用眼记录,用手绘画,用心观看的方式,来将提诺·赛格尔永存。

《提诺·赛格尔的安莉(Annlee de Tino Sehgal)》, 菲利普·帕莱诺(Philippe Parreno),纸上铅笔,画于巴黎东京宫,2013年。图片来源于巴黎东京宫官网

“白板”项目小贴士:

2017年10月18日,2013年获得威尼斯双年展最具潜力艺术新人银狮奖的年轻法国艺术家卡密尔·亨洛特(Camille Henrot)将接手新一轮的“白板”展览项目计划。

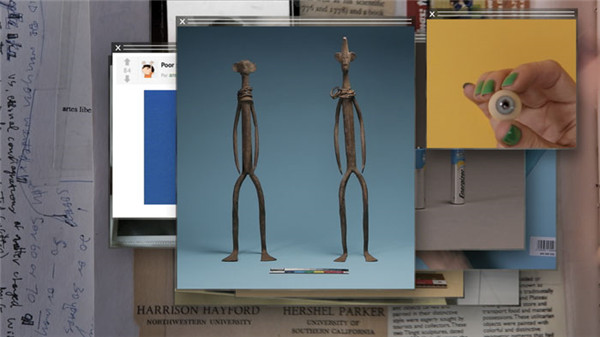

《极度疲劳(Grosse Fatigue)》,卡密尔·亨洛特,影像,13分钟。图片来源:卡密尔·亨洛特官网

编辑:隋萌