策展团队和科恩夫人在展览现场连线

2017年4月29日,“中国当代艺术最早见证——科恩夫人档案”文献展在北京今日美术馆举行开幕式,展期为两周,至5月14日结束。此次展览的全部资料来自于亚洲艺术文献库。去年他们用将近半年的时间,对精选出的科恩夫人的三十多盒约一万六千张幻灯片分类并扫描喷绘。经过挑选,此次展览选取其中具有代表性的两百多幅照片,力图还原从70年代开始中国当代艺术的面貌,以及中国当代艺术家的成长历程。与此同时,此次展览也以影像的方式,还原了“85新潮”前中国当代艺术的现实。

科恩夫人1950年代初毕业于美国麻省史密斯女子学院,1960年代进入伯克利大学研读亚洲艺术史。1970年代初,由于丈夫工作原因,她多次往返中、美,甚至常驻北京和香港。作为中美关系正常化后第一批进入中国内地的外国人,科恩夫人见证、记录了70年代开始的中国艺术家及艺术家团体的生存状态和成长历程。与此同时,科恩夫人也积极邀请中国艺术家赴美,把中国艺术家介绍给美国受众。从70年代开始,科恩夫人努力为中美艺术交流架起一座桥梁。桥梁的两端,是当时力量悬殊的、还互不了解的双方,彼此充满了好奇、揣测、误解。

借此展览机会,“澎湃新闻·艺术评论”结合展览的图片以及科恩夫人2009年接受亚洲艺术文献库访谈的资料,为读者梳理科恩夫人和早期中国当代艺术的故事。

初访

1972年2月,时任美国总统尼克松应周恩来邀请访华。这是美国总统历史上第一次访问中华人民共和国。此次访问是中美邦交正常化的重要一步,也终结了中美两国长达25年相互隔绝的历史。尼克松称此次访问为“改变世界的一周”。

被改变的不仅是笼罩世界的冷战格局,还有许多具体的人的轨迹,比如当时已经是哈佛大学法学院一名专攻中国法律的教授的孔杰荣(Jerome A. Cohen)。在他在美国研究学习中国十多年后,他第一次有机会踏上中国这片“应许之地”。1972年5月,孔杰荣随美国科学家联合会,携自己的妻子柯珠恩(Joan Lebold Cohen)——当时在波士顿美术馆/塔弗茨大学任教的一名中国艺术专家——奔赴中国。

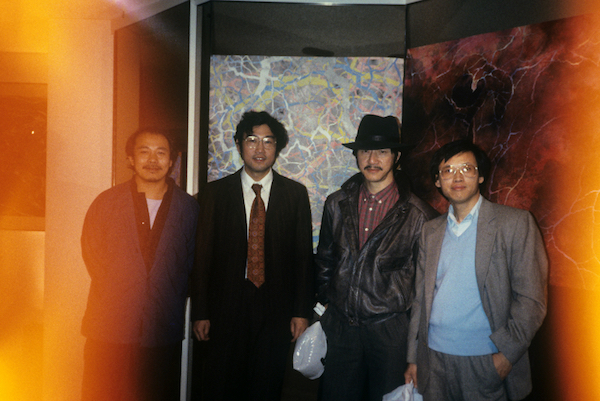

星星画会成员(除展览现场图外,本文图片均为科恩夫人拍摄)

科恩夫人(Joan Lebold Cohen)至今仍记得1972年第一次来到中国时的情景。她和丈夫在中国停留了三周多,在专人陪同下访问了北京、洛阳、西安和上海。之后他们飞到南昌,因为广州机场上空厚厚的云层导致飞机无法下降。“当时的情况是,如果在飞行途中你想吃饭,那么飞机会着陆,这样你就可以去餐馆里吃饭了。当时的飞机是老式苏联飞机,人们坐在折叠椅上面,条件相当原始。但我依然记得在上海机场吃过的十分美味的八宝饭和甜馒头。”

五月在北京,科恩夫人去了一次展览,那是当时为数不多的展览之一,内容是“文化大革命”时期的样板画。“我希望更多地了解展览,但我视线所及,没有一个艺术家,我找不到人做采访。”

1978年,科恩夫人再次来到中国。在这两次访问中,她都试图和中方沟通,希望能得到看展览以及拜访中国艺术家的机会,未果。

1979年1月29日至2月5日,时任中国国务院副总理邓小平和夫人卓琳应美国总统吉米·卡特邀请,对美国进行访问。中美关系一片大好。这让科恩夫人的中国之行变得比之前两次容易。

这一年,科恩夫妇再次受邀来到北京,暂住在北京饭店。孔杰荣出任北京市政府法律顾问,但除了对大学进行走马观花式的访问之外,他的行动都受到限制。科恩夫人则再次尝试接触中国的艺术家。她认识的第一位艺术家是刘海粟。1957年刘海粟被划为“右派分子”后,20年后被平反,住在北京饭店,科恩夫妇当时下榻的酒店。与此同时,他正在筹备自己平反后的第一个个展,由中国美术家协会举办的“刘海粟美术作品展览”。科恩夫人访问了刘海粟,并且为他和夫人拍照留念。从此,科恩夫人和中国艺术家熟络起来。

刘海粟和夏伊乔

北京饭店与当时在王府井腹地的中央美院只有一站之隔,在当时央美的第一位留学生方家模(Maria B. Fang)的引荐下,科恩夫人走进中央美院的校舍和宿舍,结识了很多学生和教员。他们和科恩夫人谈及中美艺术交流的可能性,中国对于美国艺术的兴趣。同时他们也带着科恩夫人逛小画廊。当听说科恩夫人以前在日本办过关于美国当代艺术的讲座时,他们力邀科恩夫人在央美办讲座,讲讲美国当代艺术。

中央美院宿舍,1979

在当时的北京,办讲座并非易事,因为讲座需要的投影仪很难找到。幸好当时北京饭店住着很多商人,科恩夫人从他们那里借来一台投影仪,另一台是她去香港从当时相当于美国大使馆的机构买来的。“就这样我拥有了两部投影仪,这在当时是个大事。因为大部分人只有一台投影仪,只能显示一张幻灯片。而我有两部,同时放映两张幻灯片,这是当时的新媒体。”

有了投影仪,还需要大屏幕。科恩夫人提议:“也许我可以从北京饭店借一些床单,做一个屏幕。”因此她和央美的技术人员商量,有个人说他们有放电影的大屏幕。所以科恩在央美的演讲厅中放好投影仪,开始讲座。第一次讲座大概有九百人到场,挤在大厅里。“第一次讲座我谈了现当代艺术,1920年代的艺术,包豪斯、弗朗茨·马克、‘蓝骑士’、马蒂斯和毕加索。第二次讲座我讲了妮基·桑法勒、抽象表现主义、超现实主义和极简主义。”

帘布遮盖的机场壁画,1979

到第三次讲座,政治风向有了变化。科恩夫人回忆:“我在一个很狭小的屋子里讲座,现场只来了三十到五十个学生。在一个教授向大家介绍完我之后,我说我很欢迎大家的问题。教授说:‘科恩女士很累了,她不接受提问。’”

科恩夫人记得台下观众那种显而易见的兴奋感:“那是他们第一次看到杰克逊·波洛克、妮基·桑法勒以及现代派。我也讲了包豪斯和参与包豪斯的艺术家们,比如保罗·克利、密斯·凡德罗、沃尔特·格罗皮乌斯等。”

杂志、相机、弗洛伊德和超现实主义

七十年代末八十年代初,有两样东西是科恩夫人的中国朋友们特别感兴趣的:杂志和照相机。

“入境申报的时候,你得申报自己带了几个相机,出境的时候必须如数带出去。我知道把相机送给不同的朋友是一件很好的事情,所以在入境的时候我把相机拆开,带着零件入境。如果我没记错的话,当时中国人用的相机是一种德式的大画幅相机。”

科恩夫人也会去拜访艺术家,当时的艺术家生活都很拮据,常常是两三个人住在一起,只有一张小咖啡桌和一张床。虽然空间狭小,但当时的艺术家都热情地邀请科恩夫人去吃饭或者去聊天。

吴冠中夫妇

科恩采访李可染

当时不少人读过关于弗洛依德的书,“我了解到这个是因为在做讲座时,我常常被问到弗洛伊德:如何看待弗洛伊德?人们应该是在1979年刚刚接触到弗洛伊德的《释梦》。与此同时,超现实主义成为了被人接受的现代艺术形式,因为统治阶级发话说超现实主义是没问题的。但抽象艺术不行,因为无从得知那些抽象形式里是否有隐含的信息,而超现实主义的作品,还是能辨认出嘴唇和草莓等等。它们可以辨认,所以它们不是坏的。这就是统治阶级的决策方式。因此,在弗洛伊德的影响以及当政者的鼓励下,超现实主义成为了很多年轻人的艺术实验方式。”

科恩夫人记得自己1979年第一次见到袁运生时候的情景,袁运生问她:“美国人怎么看米罗和达利?”“对我们来说他们已经过时了,但袁运生这个问题让我意识到,这些和外界艺术世界隔绝了三十年的人们,他们看问题的不同角度。”

中国艺术家在纽约

从80年代开始,很多艺术家出于各种原因来到纽约,但基本上他们中的大部分又回中国了。这些艺术家在纽约的经历各不相同,他们的反应也很不一样。

由于科恩夫人对于中国艺术的了解以及她造访中国的经历,回到纽约后,她每年都为刚来美国的艺术家办聚会,邀请她认识的所有中国艺术家来参加,后来来的人越来越少,直到有一天科恩夫人意识到:“他们不喜欢彼此。”从科恩夫人的表述中,可以对当时纽约的中国艺术家群体以及他们之间的关系略知一二。“我从来参加聚会的、和我是朋友的艺术家口中听到各种事情。我很想帮忙,但是有些人非常不礼貌,他们会说:‘现在给我1000美金。’但我不是那样一个角色,我不提供金钱。”与此同时,科恩夫人见证了很多如今大名鼎鼎的艺术家或成功或失败的美国之旅。

王克平、仇德树、袁运生、白敬周在波士顿,1982

“我还记得有一个艺术家来纽约是来画藏画的,因为当时藏画在市场上特别火。但这位艺术家不想画藏画,他在美国呆了一年,他很愤怒。这是个极端例子。”

“还有一些人,比如袁运生,他来美国是因为他认为来了之后他就自由了,但事实上他寂寂无名。没人听过他。我做了很多努力,我儿子伊桑在苏荷区给他办了展览,我在各种场合展示过他的作品,把他介绍给不同的人,给他介绍委托工作。他在塔弗茨拿到一个很好的委托,他创作了一幅很棒的作品,但他认为自己的作品应该卖到一万美金。当时对于一个不知名的艺术家来说,一万美金是非常困难的。”

“陈丹青喜欢画街头肖像,在那里他可以见到各种奇形怪状的人。因为他觉得除了画肖像这种方式,他可能再也不能接触到这些人。但有些人觉得在街头画肖像对他们来说是一种侮辱。陈丹青见到了很多美国艺术家,和他们聊天,因为他很有魅力,并且英文很好,虽然他看上去对他的英文并不自信。这太奇怪了,他交流得那么顺畅但还是不自信。陈丹青是个摇滚巨星!数以千计的年轻人参加他的讲座。他很帅,风度翩翩,文笔好,博学。但他不读英文著作。”

“陈逸飞是个超级明星。他是当时的迈克尔·杰克逊和安迪·沃霍尔。他在中国是个明星,在纽约也一样。他结识了所有对的人。他当时在57街举办展览,中国大使馆的大使从华盛顿赶来参加开幕。他非常清楚自己在做什么。他改变了自己的绘画风格——他了解了美国市场偏爱的画风,他就那么去画。之后他就不再对绘画感兴趣了,所以他就让别人为他画画。我很欣赏陈逸飞,因为他确实是个人物,他知道如何和权力博弈,同时他也很慷慨。”

陈逸飞在画作前,1980年

张培力在纽约布鲁克林,199

在科恩夫人看来,对于1980年代末期之前从中国到纽约的艺术家来说,生活并非易事。他们像是迷失的灵魂一样,一方面怀抱着对于自由国度的幻想,一方面也要接受在纽约无人问津的寂寥。与此同时,摆在他们面前的还有最现实、最迫切的问题:糊口、谋生。

科恩夫人往返于中美两国之间,刚刚从闭塞走向开放的中国,对于一位白人女性的造访和热情,显然是好奇中留有戒备。

据科恩夫人回忆:“每次我去央美,都要登记,写我是谁,我要去哪里。不久之后我就会在登记簿上写我是米妮和米老鼠,我觉得那些东西可能都没人看过。可是想到我可能给朋友们带来麻烦我就很沮丧。所以我尽可能谨慎,尽管在当时的情境下谨慎是不太可能的,因为我太显眼了,我看上去太不一样了。我记得冬天的时候,我会把自己裹起来,戴上眼镜,以为这样就不会引起关注,但实际上应该没什么效果。”

1980年代,科恩夫人为美国的《艺术新闻》供稿,也为有两万名英文读者的《华尔街报》亚洲版供稿。但当时在美国没什么人对艺术感兴趣,因此科恩夫人形容自己就像为月球写作一样。有趣的是,科恩夫人写的这些英文文章,被翻译成中文,发表在具有广泛受众的《参考消息》上。科恩夫人因此被当成是“中国的朋友”,中国人常常想了解对于很多事情、很多演出外国人是怎么看的。

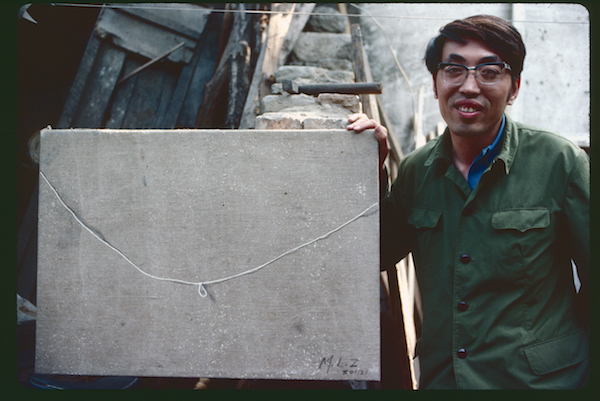

文国章

王怀庆

毛栗子

“艺术家们意识到通过和我见面,他们能有一些收获,因为我是外国人。我是个很坦率的人,我不会像有些人一样嘴上说‘太棒了’,但只是说说而已。我努力做到真诚亲切。我认为人们因为这点而尊敬我。我也试着像个商人一样,我试着讲述他们的故事,报道、跟进他们的成就,这是我的使命。 我希望我完成得不错,当然我也不是唯一一个在做这件事的人。”

相比科恩夫人在中国受到的欢迎,她在美国却屡屡遭到冷遇。

“当被问到我的职业,我说我关注中国当代艺术,美国人的反应是:‘什么?’我会说: ‘是的,中国当代艺术。’他们会说:‘中国有当代艺术吗?中国人难道不是只画社会主义现实主义作品吗?’那是在80年代。我会说:‘不’,有的时候我也会给他们放幻灯片来证明我的观点。”

科恩夫人回到美国后,致力于向各大艺术机构推荐中国的艺术家和作品,为他们赢得举办展览的机会,但却屡遭拒绝。

科恩夫人有一个朋友,自认为是高级藏家。有一次科恩夫人给他展示一些中国当代艺术家作品的幻灯片,她的朋友以为科恩夫人在和他开玩笑。

她也曾经给当时纽约大学画廊的负责人提交了一份关于中国当代艺术的提案,他的回应是:“我们不展出第三世界的作品。”他后来成为了一个很重要的美术馆的负责人。

古根海姆当时的策展人也拒绝和科恩夫人见面,就连他们的秘书也不想见她。他们把科恩夫人寄过去的所有材料都退回来了。

“当时没有人认为中国当代艺术是可信的。1990年代也没什么变化,但2000年是个转折点。观察一个国家的经济发展状况及其对于艺术世界观念的影响是非常有趣的一件事情。当一个国家成为了世界经济的重要玩家,它的艺术品马上水涨船高。对中国来说就是如此。当中国的经济飞速发展起来后,人们会想这里面一定有些有趣的事情,让我们来看一看。随之而来的就是一种狂热。”

喻红和刘小东

曾梵志在画前,1991

张晓刚

文中文字资料参考了亚洲艺术文献库《未来的材料记录 1980-1990中国当代艺术》科恩夫人访谈(http://www.china1980s.org/files/interview/jlcftfinalised_201102171409300138.pdf),以及中参馆刊登的孔杰荣的回忆文章(http://www.chinafile.com/missionary-spirit-dies-hard#sthash.KLEPYg8B.dpuf)。

编辑:江兵