《雨屋》展览现场

前两年,以“莫奈特展”为代表的各种大师特展曾在沪上掀起了观看艺术展览的热潮。转眼,到了2015年,随着《雨屋》(RainRoom)登陆上海,另一种新型的展览方式——沉浸式展览开始兴起,并受到上海观众的热烈追捧。

事实上,大型艺术装置《雨屋》自2012年在伦敦巴比肯艺术中心首次展出之后,2013年在纽约现代艺术博物馆亮相,即引起轰动。随后,《雨屋》所到之地,几乎不管走到哪个城市都能引起一波波排队热潮,据说最长排队时间达到8小时。2015年《雨屋》的首次亚洲之行选择来到上海,甫一落地,就以海量奇特的戏剧化背光照片刷爆朋友圈。无数观众愿意排上数个小时,再花费150元,就为了去感受那场特别的10分钟的雨。据统计,《雨屋》在上海余德耀美术馆为期4个月的展期内,共吸引近20万名观众参与,人均排队时长超过2小时。

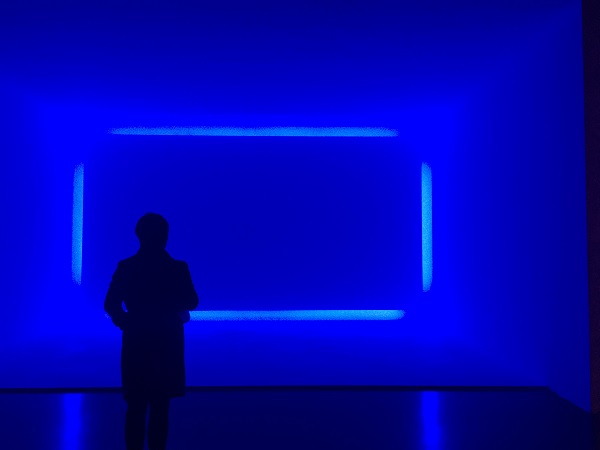

一年后的2017年初,上海龙美术馆(西岸馆)推出“詹姆斯·特瑞尔”在中国的首个大型回顾展,尽管门票不菲,但依然吸引了许多观众,尤其是年轻观众的喜爱。美术馆很多个封闭式展厅外,时常可以看到排着长龙等待参观的队伍。尤其是一件名为《全域装置(香格里拉)》(2017)的沉浸式空间外,总能看到密密麻麻排队的人群。而在社交媒体上,有关这个展览的话题热潮经久不息,各种展览的图片或自拍照在朋友圈里更是铺天盖地。

“詹姆斯·特瑞尔”展览现场

“詹姆斯·特瑞尔”展览现场

作为美术馆的专业工作者,笔者一直关注这些热门艺术展览和作品。很快发现,无论是《雨屋》,还是詹姆斯·特瑞尔创造的“光的艺术”,其实都代表了当今一种新颖的艺术形式,以及随之产生的一种独特的展览方式,即立足于沉浸式体验为核心的“沉浸式展览”。所谓沉浸,就是让观者专注于眼前情境,而忘记真实的世界,某种意义上来说,是以精神的高度集中去体验身体的暂时缺席。沉浸式理论最在来源于语言教学实践,比如沉浸式外语培训。而如今,沉浸式的表达及应用已经扩展当代艺术、电影、戏剧、游戏等很多个领域。

近日,在上海当代艺术博物馆开幕的“身体·媒体II”中,科特·亨茨齐拉格的作品《ZEE》邀请观众通过身体的介入亲身参与作品的实现,这种独特的艺术展示方式再度引发人们对于沉浸式展览的热议。据传,今年5月和7月,日本新媒体艺术团体TeamLab将带着极具科技感的沉浸式作品登陆北京和深圳。所有这一切,似乎都在传递出这样一个信息,沉浸式展览正在引发最新一波艺术展览的热潮。

科特·亨茨齐拉格作品《ZEE》。图片来源:艺术家官网

科特·亨茨齐拉格作品《ZEE》。图片来源:艺术家官网

应当说,科学技术是推动艺术创新的关键因素之一。科技让艺术作品不再依凭单一的感官去感知,而是充分调动观者的视、听、触、嗅等多种感官功能进入到作品的世界,达到全身心的融入、沉浸和情感交流。因此,受欢迎的沉浸式艺术几乎都有一个共性,就是它的开放性。《雨屋》也好,詹姆斯·特瑞尔“光的艺术”也罢,都让观众可以进入作品的内部,并且自由选择观看和感受作品的角度与方式,从而获得一种极其个性化的观感体验。基于此,面对沉浸式展览,任何的现场照片、图像资料、文字描述都显得十分有限和苍白。唯有亲历其间,感受身体与精神的双重沉浸,才是深入解读作品、正确打开展览的有效方式。由此,我们不难看出,沉浸式展览之所以受人欢迎,首先在于它让参观变成一种身临其境的体验,在增强观者的临场感的同时,又获得了多感官的沉浸式审美享受。

而这种身临其境的感受,或者说临场感,其实是从艺术的剧场化开始的。在极少主义出现之前,艺术创作重视艺术本体的推进,所以艺术发展史基本就是形式与风格的交替史。到了极少主义,开始对空间进行改造。极少主义常常不单单是一件作品,更多是通过一组作品的陈列营造一种剧场化的空间,让观者置身于空间中来激发观众对艺术的体验,并且削减具体的内容,让内容的少来补充观者的多。而后,装置艺术的出现,则让艺术的剧场化更进了一步。今天艺术创作与展示艺术之间已不再有任何本质区别,装置艺术家将自己的主权领域从单件作品扩大到整个展览本身,整个美术馆的公共空间都将被纳入考虑。装置艺术对空间的拓展,也让整个空间可以作为一种沉浸式的实验。此时,美术馆从展示空间变成了一个全新的场域,观者不再是凝视某一幅作品,而是进入由装置构建的剧场与之互动。

事实上,高互动性,是吸引大量观众前去一探究竟的另一个重要砝码。因为高互动性所带来的参与感让观众充满新鲜感和好奇心,使得欣赏艺术的过程变得非常有意思、“有味道”,带给他们很大的乐趣,这样的体验不仅让观众对参观过的艺术作品印象深刻,更促使他们愿意进行下一次尝试。与此同时,高互动性意味着观众在参观过程中不再置于一种被动、旁观角色,而变作实实在在的参与者。因为个体的不同,不同的人参与产生的艺术效果也不同,重构出了不一样的全新的艺术体验。所以沉浸式展览的积极意义还在于,它能解放被动观看的观众,调动观者的感官,参与到艺术作品的创作之中,而并非只是艺术家单方面的行为。

这一转变,其实涉及到一个哲学层面的问题。传统哲学关注的是艺术创作本身,不强调观看的概念。艺术作品是主要关注的对象,观者并没有被考虑其中。然而,从康德开始,哲学转向对主体的研究,尼采、叔本华、萨特、海德格尔、福柯、胡塞尔和拉康等哲学家越来越看重主体——人的地位。正是对主体的重视,使得与主体有关的行为,即创作者与观看者都成了研究对象,对艺术史的研究被纳入了更广阔的视野之中。

英国着名艺术评论家约翰·伯格在《观看之道》认为,我们观看事物的方式,受知识与信仰的影响,我们只看见我们注视的东西,注视是一种选择行为。注视的结果是,将我们看见的事物纳入我们所能及——虽然未必是伸手可及的范围内。触摸事物,就是把自己置于与它的关系之中。而从接受美学角度来说,艺术的接受不是被动的消费,而是显示赞同与拒绝的审美活动。单纯的观看,它是行动的对立面,处于观看状态的观众是静止的、被动的,缺乏任何行动和干预的力量。观众没有办法进行主动的认知,同时也没法行动。只有从受众出发,从接受出发,不把观众当作是被动的接受者,而是作品的参与和再创作者,观众对作品的接受与参与才最终完成了这件作品。现今的当代艺术家更多地接受了上述这样的观念,越来越强调观者的经验和参与的重要性,越来越强调主体与对象之间充分的相互渗透。而沉浸式展览,其实就是主体对客体的全方位包围和带入。

综上所述,笔者认为,艺术家自觉将观众的参与和行为纳入艺术创作中,并在剧场化的空间与互动性的体验中,通过作品与观众走向全面的融合,是沉浸式展览最终成为当下受人欢迎的展览新形态的根本原因所在。

(作者系上海油雕院美术馆副馆长)

编辑:江兵