本文节选自利奥塔的《黑暗的教诲……如一位盲者的画》。萨姆·弗朗西斯(Sam Francis,1923-1994),美国画家,生于加利福尼亚。五十年代曾在巴黎、东京、墨西哥城和纽约等多个城市生活,其作品受到了抽象表现主义、法国印象派和亚洲文化尤其是日本禅宗的影响。文中插图为萨姆的作品。

萨姆·弗朗西斯(Sam Francis,1923-1994)

1

“再造他的世界”看起来不可能了——博纳尔(Pierre Bonnard)的世界。自莫奈以来,所有的事物都已经散开,它们的颜色在成千上万的画布和纸上被窃取,满溢,沉积。人已经转向了叶子花属,睡莲,雪和水湾,封闭的百叶窗的夏日里,被照耀的宁芙。美不断地完成自身,它不需要等待任何东西。它浸透了眼睛的生命,把看的欲望推向绝望。色调在洪流中裂开。在这些洪流之后,为什么画?一个人能画什么,除了这些洪流中传来的怨怒?

2

一旦颜色从其自然的位址中被释放出来,波洛克,在马蒂斯之后,让它们跳起一场野性的萨拉邦德舞。在德劳内(Robert Delaunay)之后,罗斯柯在其不确定的建制边上耐心地等待,他留意其边框的温柔碰撞,他翻阅忧郁的灵薄狱世界的画集。年轻的火热的爱好者,来得太晚,无法呼吸。他画窒息。贴近屏幕的表面,断绝的笔触中一块独一的石头翻滚,如瀑布前一片低沉的云。或者,一种污白转动自身,模糊地,寻找它的位置。气息短促。嘶哑的光发出一阵死前的喉鸣。为何放大视像?它被满足。“或许‘看’只是一种错觉”而眼睛是盲的。一个人必须怀疑对色彩的激情辩护。“他的每一个姿势经由这位做出绘画姿势的画家注定是无意义的。”知道其光辉是无意义的,一个人仍然爱慕色彩。没有阴影。西方虚空画的传统,有时是用日本水墨的清澈方式来处理。

3

所以,这是必须做的:画得漂亮,十分漂亮,疯狂,并且总想到它不算什么。让细微的差别在其独一的完美中出现,允许一个形状的奇迹被置于那里,目光并不期待它,但它的位置就在那儿,从目光、理智和习俗所囚禁的惯常的空间和时间中交出色调,让它在画布和纸上扩散它自身的绵延,展开它自身的延展,唤起它周围随第一个色调开始构成的其他色调,打乱视像及其对叙事、对旋律、对有组织往返的期待,发出德彪西为弦乐而作《世俗舞》(Danseprofane)中的竖琴一样的四分音的琶音。由此,让我们同可见物的絮叨中隐藏着的我们所不知的沉默之芬芳挥发出来。这是必须做的或准许发生的;同时,它允许我们听到这些精妙的色彩是多么地不确定,它们从一个盲目的空无中产生并将返回,在其中消失,“向着黑色消失”。

4

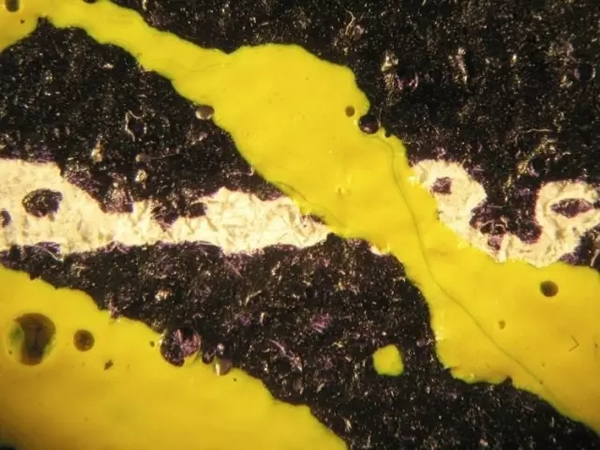

从旧金山的医院病房里,在生与死之间,他曾看着海上的光。他看的不是光的效果而是光的质料,是“构成光的实体”。他发现那个实体是黑的。绝对的眼睛怀疑,在颤动目光的色彩炫示的中心,有一个柔软的夜。“一块外硬内软的面包。”

5

加利福尼亚的更替。有时,赤裸的天空从每一个对象中生硬地拔出其强烈的颜色,有时,一排低矮的雾堤从外海中到来,淹没了其灰色真相中表面的美。要么有太多的要看,所有的细节立起,要么显而易见,或许,什么也没有。整个作品就站在边缘上,在那里,这些互不相容的倾向,对可见者的可以把握之光辉的疯狂激情,以及吹散冷漠雾气的恶魔,结合在了一起。因为只要一个人喜爱颜色,他就对颜色谨慎。他欢迎它,纵容它,庇护它,唯恐失去对它的占有,但又驱逐了它。如同一个婴儿,他吮吸阴影的甘露,然后吐出这欺骗性的浆汁。他恨自己的欲望对他造成的伤害。他惊讶的眼睛将总在那里遇到盲目。他的整个作品将努力让可见者缺席,同时把它的在场实体化。华美给出了一个黑暗的教诲(une leçon de ténèbres)。

6

绘画的姿势服从权威,绝对者,几乎是色彩对其自身的轻率的自信。类似地,词语对自身当中的不可追忆之潜能的忠诚,对其持续不断的首创性的忠诚,构成了一个书写的梦。这没有阻止,而是解释了一个事实,即绘画的姿势中有一种不可能性,一道对相信色彩的禁令,就像书写的姿势中有一种对依赖词语的厌恶。在这些不确定的争论里,姿势看起来可以改变:它尝试了各种变化。关键不总是服从可见者的诱惑,不总是在使之可能者的隐晦力量中尊崇它,而是说,一些道路是开放的,一些呈现的类型是可以改变的。1955年左右,黑暗的教诲,不是通过稠密的单色块体实现的基料过载,来传授自身,而是在巨大的空洞斑点的白色沉默中,被人听闻。空洞的斑点在颜色之间散开,如同潮水十分迅速但又难以察觉地渗透了一片平坦海湾的湿地。快到1968年的时候,(画的)表面将被这种无意义性淹没。而他那个时候在东京写下的有关博纳尔的文本,逐字引用了1958年巨型油画的标题:绘画的姿势并不意指太有意义的颜色。

7

耶利米哀叹存活的虚无。它为何如此长久?哀叹需要时间来存活并允许它自身的虚无存活。耶稣受难日的抱怨从一个诗节传向另一个诗节;黑暗的教诲被一个字一个字地念出。一个接着一个,颜色将以它们的丰富,让目光想起它们使之忘却的无。保罗·克利的灰;马列维奇的黑和白。荒川修作把一切视觉的缺席称为空白。杜尚认为命名它是徒劳的;颜色和身体、眼睛一样存在,它们只是它们的名字,洪水已在这儿,一个人再也不能作画,也不能发出抱怨。但那不对,色彩之光辉的热爱者在这里说。哀悼必须得以永恒。我们必须拥有颜色,并且重复颜色,多样的颜色,为了其虚空的抱怨,就像耶利米需要用许多词语说,它们没有什么要说。

萨姆(左)和中国画家丁雄泉(Walasse Ting)在自己的工作室

8

绘画是黑夜所允诺的哀悼。一个拉古纳的印第安人躺在沙滩上;他狭窄的目光在那儿,在血色的太阳突然落入平静水墨的地方,迷失。画家祈祷,他愿是被诅咒的逍遥之星。因为星星在明天再次诞生,绘画也是如此。

9

橙色看似在黑色下突破,如同一个未来。每一件作品中,都有一个破晓,随着它,世界醒来并惊讶,或大约如此。但一个人也会说:每一件作品痊愈了,它是献出清晨的黑夜的坚信,当每一个颜色走向其死亡的时候,它的光芒照亮了黑夜的创伤。没有关于这一悲伤的记忆,没有其回归的威胁,绘画的奇迹会在哪里,呈奉的必要性何在?尼罗河上的猴子哀叹太阳的陨落,并以其惊呼赞叹它的升起。这就是为什么,猴子是和画家齐名的动物。

10

活着的事物从不忘记生命是多么地不确定。太阳是不忠的,颜色是多变的。当它们触摸并诱惑目光的时候,它们让目光想起了再也看不见任何东西的恐惧。在洞穴的墙壁上,凝视的野兽供认并试图治愈目光的哀叹:可见者是一个奇迹,世界本身没有颜色,生命只把它的色彩归于完美地眼睛,让我们在烟火熄灭之前固定并庇护它们。(在所有的音乐里,再也听不见任何东西的野兽般的恐惧从隐秘的沉默中渗出并且被人听闻。)果园的魅力,还有这样的威胁,在这里被一道画下。轻柔地,粗糙地,暗蓝和黑色用红黄制造生命,柔和的蓝色流回屏幕的边缘。颜色像一个遭遇海难者的双手,勾住了一艘黑船(不久会是白色)的边缘。“我们用我们梦想乌托邦的眼睛看着我们贫乏的身体。”

编辑:江兵