日前,白立方柏蒙西画廊正展出 “Dreamers Awake”,透过五十位女性艺术家,探索超现实主义的进程。展览从1930年代跨越至今,包括雕塑、油画、拼贴、摄影和绘画等媒介。女性在超现实主义中,常常是男性的欲望对象,也可以是谜团或危机;她经常以无头、扭曲、被捆绑的姿态出现,并总是被描述成“他者”。对性别的规范往往在抽象主义研究中被忽略,因为人们很难想象这样一个以颠覆传统、既定框架与父权的思潮,竟然没能走出性别的框框。透过展示她们的作品,“Dreamers Awake” 表达了她们创新、感性和具批判性的一面。以下是“凤凰艺术”为您带来编译报道。

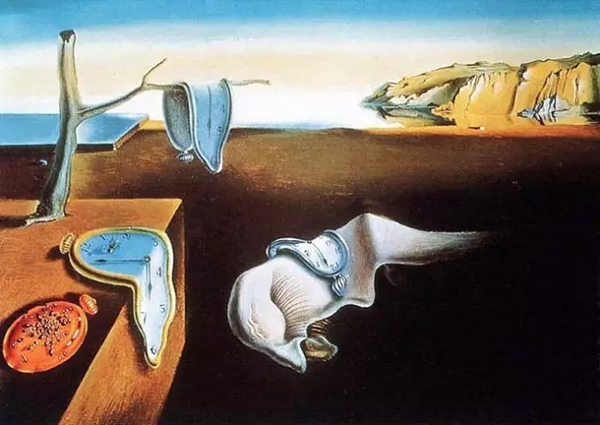

女性一直在超现实主义运动中发挥着重要作用,但在大多数情况下,她们只是作为男性欲望和幻想的对象。自1924年安德烈·布勒东(André Breton)提出宣言以来,超现实主义一直被马克斯·恩斯特(Max Ernst)、曼·雷(Man Ray)、勒内·马格里特(René Magritte)和萨尔瓦多·达利(Salvador Dalí)等男性艺术家所主导。超现实主义作为一种双重性(眼与心)的革命继而政治化,但性别政治却始终是其盲点。女性身体成为超现实主义终极对象的同时,其本身也具备了神秘性、迷恋性,以及他者性。

Man Ray,Meret Oppenheim, 1932

超现实主义是在法国开始的文学艺术流派,与达达主义产生于同一时期,并且对于视觉艺术的影响力深远。于1920年至1930年间盛行于欧洲文学及艺术界中。它的主要特征,是以所谓“超现实”、“超理智”的梦境、幻觉等作为艺术创作的源泉,认为只有这种超越现实的“无意识”世界才能摆脱一切束缚,最真实地显示客观事实的真面目。超现实主义给传统对艺术的看法有了巨大的影响。也常被称为超现实主义运动。

达利作品

20世纪20年代加入超现实主义运动的英国画家艾琳·阿加尔(Eileen Agar)曾在1990年接受采访时说:“那时候,男人们认为女人只是缪斯。”——曼·雷为他的裸体模特雇佣了许多“保姆”,其中包括超现实主义雕塑家梅雷茨·奥本海姆(Meret Oppenheim)和他的学徒暨爱人李·米勒(Lee Miller)。在达利不断使用女性形象的同时,马格里特则画了许多色彩鲜艳的脸,以及乳房。

勒内·马格里特作品

在过去十年中,越来越多的人重新认识到那些真正参与进超现实主义的女性艺术家们所发挥的真正作用——白立方伯蒙西(Bermondsey)的全女性展览“Dreamers Awake”将1920年代至现在的超现实主义历史重新定义,展现了一个世纪以来超现实主义女性艺术家们丰硕的创作成果。

Hayv Kahraman, T25 and T26, 2017. © Hayv Kahraman. Courtesy of the artist, Jack Shainman Gallery, and White Cube.

Siobhán Hapaska, Touch, 2016. © Siobhán Hapaska. Courtesy of the artist, Kerlin Gallery, and White Cube. Photo by Denis Mortell.

展览策展人苏珊娜·格里夫斯(Susanna Greeves)解释道:“超现实主义运动的核心力量中女性成员比例很高,但是经常被称为‘谁谁谁的缪斯’或‘谁谁谁的妻子’。但事实上,女性艺术家是因为超现实主义的价值观才决定参与到这场运动中——她们同样具有改变传统的冒险精神。”

在本次展览呈现的艺术家名单中,从著名的多萝西娅·坦宁(Dorothea Tanning),到不太知名的艺术家马里恩·艾登斯(Marion Adnams)。而后者的绘画“你潮水中的蛇”(Serpents in Your Tides,1940)将符号式的女性重新定位为一种具备思考性与创造性的存在。

Left: Dorothea Tanning, Fatala, 1947. © Dorothea Tanning Foundation. Image courtesy of Gallery Wendi Norris, San Francisco; Right: Dorothea Tanning, High Wires, 1950. Image courtesy of Kent Fine Art.

Linder, It’s The Buzz, Cock!, 2015. © Linder. Courtesy of Stuart Shave/Modern Art and White Cube.

在布勒东的眼中,女性经常以小狗、女巫或狮身人面像的形象出现,而英国女艺术家利奥诺拉·(Leonora Carrington)将这些形象作为某种守则,借助寓言和民间艺术,画了许多“用爬行动物的眼睛看着海洋生物的翅膀”的画面。卡林顿离开了她的爱人恩斯特后,在20世纪40年代移民到墨西哥继续独立地工作。她的绘画“未命名”(1963)打开了一个神奇的混合动物的世界:奇怪的外星人在未知的土地上互相问候。

在“Dreamers Awake”呈现的作品中,还有一些是女性艺术家将女性自身客观化的例子,并把男性的目光弃之不顾——米勒的摄影作品将身体分解成碎片,以此来反击曼·雷把女性形象塑造为一个充满好奇又异常美丽的对象:在“无题”(1929)中,一个胸部被放在托盘上,就像是一块糟透了的肉里脊。

Meret Oppenheim,Eichhörnchen / L'Écureuil, 1969,Levy

Carina Brandes, Untitled (CB 096), 2012. © Carina Brandes. Courtesy of BQ, Berlin and White Cube. Photo by Roman März.

与此同时,英国艺术家伊迪丝·里温顿(Edith Rimmington)的绘画“博物馆”(1951)描绘了一个罐子里的女性头部,这个女性长着很多双眼睛,就像是画布中射出了诸多充满警惕的视线。在另一面墙上,阿根廷超现实主义艺术家莱昂诺尔·菲尼(Leonor Fini)把狮身人面像般的女性画得像鬼一样半透明——在“Le Bal des ingrates”(1982)中,几个男人正在舞厅里从麻袋中掏出三个苍白的女性头部,并拿着它们游街示众。

“Dreamers Awake”挑战了既往的经验,他们与当代艺术的巨匠们携手前行,这个名单里包括路易丝·布尔乔亚(Louise Bourgeois),崔西·艾敏(Tracey Emin)和罗斯玛丽·特洛柯尔(Rosemarie Trockel)。“超现实主义是从一开始就渗透到视觉文化中的一个非常有影响力的前卫运动,而它从来没有消失过”格里夫斯说。

Louise Bourgeois and Tracey Emin, A sparrow’s heart, 2009-2010. © Tracey Emin. Courtesy of White Cube.

Laurie Simmons, Walking Cake II (Color), 1989. © Laurie Simmons. Courtesy of the artist, Salon 94, and White Cube.

不同时代的艺术家都被布列塔以某种超现实主义对象所连结——一种被剥夺了其寻常意义而揭露心理真理的事物。波兰雕塑家阿丽娜·绍波兹妮科芙(Alina Szapocznikow)用自己的嘴唇和乳房做出了一些着色的聚酯物体,这些是波普艺术和超现实主义者共同关注的对象。她的“Lampe-Bouche”(1966年)的主角是一双发光的黄色嘴唇:同时具备脆弱,色情和娘气的特征。同样的,洛杉矶的雕塑家那维因·穆罕默德(Nevine Mahmoud)的“Bosom”(2017年)是一个用雪花石雕刻、在玻璃底座上摇动着的乳房。

“有这么多的年轻艺术家仍然受到超现实主义的影响,”格里夫斯说,而白立方画廊已试图把他们带入超现实主义者的阵营中。此次展出的还有库尔德艺术家卡赫拉曼(Hayv Kahraman),她的绘画布满了人体模特;以及美国雕塑家凯利·明石(Kelly Akashi),作品是一条由金色绳索悬挂的青铜手链。目前来看,卡灵顿的作品更为流行,在伊利·伍德(Issy Wood)和朱莉·柯蒂斯(Julie Curtiss)的作品中尤其可以看到这种影响。

Julie Curtiss, Venus, 2016. © Julie Curtiss. Courtesy of the artist and White Cube.

Jo Ann Callis, Untitled, from Early Color Portfolio, c. 1976. © Jo Ann Callis. Courtesy of the artist and ROSEGALLERY.

“这些艺术家不仅在美学上与超现实主义发生关系,还在哲学上产生对话,”格里夫斯解释说,“超现实主义是关于寻求无意识和颠覆自我的新观念。”

编辑:江兵