我与方闻首次晤面于1971年秋,当时我正准备途经台湾前往欧洲。在对拿到艺术史的学士学位后何去何从做决定之前,我想去看看那些伟大的亚洲艺术收藏,并学习汉语。在我的老师耶鲁大学班宗华教授(Richard Barnhart)和此前两次前往堪萨斯城纳尔逊-阿特金斯(Nelson-Atkins)艺术博物馆参观经历的影响下,我来到了普林斯顿大学考古与艺术史系,与班宗华教授的导师--方闻教授会面,我的目标是在博物馆工作,我希望他对此能给我一些建议。

我以为自己会见到一位瘦削严厉的绅士,但却惊讶地发现,我要见的人身材高大、面带微笑(当时方闻刚过不惑之年),他身穿白色网球衣,肩上背着一幅球拍,充满活力地走进东亚系的讨论室。

在我们的谈话中,第二个令我吃惊的事情接踵而来--方闻教授提供给我一个在大都会博物馆工作的机会。我对这个建议的犹疑态度压倒了惊讶之情。这不仅是因为我对搭车游历欧亚地区的浪漫设想会因此而被搁置,更重要的是,在大都会博物馆工作对我并没有吸引力,当时那里展出的亚洲艺术品仅仅局限于大厅上方楼厅位置的陶瓷展和一个较大的中国佛教雕塑展。

左:从1918年到1922年间,时任大都会博物馆远东部首任策展人雷茨,图片摄于1900年,日本。

右:最早的“远东艺术”展示空间,现展厅202。图片摄于1933年。

作为按规定每周工作一天的新任远东部特别顾问,方闻打算聘任我为小小的远东艺术部(该部门在1986年更名为亚洲艺术部)第一名全职工作人员。当时,在那里工作的还有让·施密特(Jean Schmitt,部门行政主管)、苏珊纳·娃伦斯坦(Suzanne Valenstein,中国陶瓷助理研究员)和玛瑞斯·约翰逊(Marise Johnson,部门秘书)。荣休研究员阿什温·李普(Aschwin Lippe)早已回到欧洲,副研究员周方(FongChow)刚刚被委派承担一项研究工作。

在参观了博物馆并和馆长托马斯·霍温(Thomas Hoving)面谈后,我仍心存疑虑,因此,方闻将我介绍给他在普林斯顿大学的同学约翰·艾略特(John B. Elliott)。正是约翰说服了我与方闻在大都会工作会有所作为,他在方闻指导下收集的书画精品的图片成了他乐观态度的佐证。

约翰·艾略特 1928-1997

一个人的一生中总有一些决定性的时刻,对于一个机构来说也是如此。就方闻和大都会博物馆而言,独特的个性与机遇在1971年开始结合在一处,并由此塑造了这个人和这座博物馆的特质。在此后的三十年中,这个由投入的研究人员、收藏家和赞助人组成的幸运组合共同改变了这座美国杰出的艺术博物馆,使之跻身世界上最全面展示亚洲艺术的博物馆行列,实现了大都会博物馆广泛收藏世界各地艺术的使命。在很大程度上,正是方闻的坚毅、耐心和乐观态度促成了这一转变。方闻兼具理想主义和坚韧的务实精神,他常常说“万事皆有自己发生的时刻。”(Nothing happens till it happens.)

方闻虽然也对未来的发展茫然困惑,但是他明了如何耐心等待,并在恰当的时刻全力出击。回顾往昔,有人也许会说,那个时代是一个少有的,也许是最后一个,可以在一个博物馆建构亚洲艺术全貌的时期,但是,在1971年,是否能实现这个目标远非清晰可见,更不用说大都会博物馆能否期望与在这一领域早有成绩的波士顿美术馆、华盛顿的佛利尔美术馆或克里夫兰美术馆相竞争。

1972年4月,方闻和何慕文在中国书法展览厅

故事开始于1970年大都会博物馆的百年庆典。在规划博物馆的未来发展时,博物馆董事会主席道格拉斯·狄龙(C. Douglas Dillon)和馆长托马斯·霍温考虑到这座博物馆应当仅仅专注于已有的所长,还是重新调整到博物馆创立者所倡导的广泛收藏的目标上去。狄龙沮丧地发现亚洲艺术是博物馆最薄弱的研究部门,因此他个人承诺协助振兴一个他认为最重要的领域。霍温决定由他在普林斯顿大学的校友方闻来主持此事(方闻是普大51级学生、霍温是53级学生)。

20世纪80年代,1970年出任大都会博物馆董事会主席的道格拉斯·狄龙(左)和方闻。

为了使大都会博物馆的亚洲艺术项目快速起步,方闻说服博物馆承接了费城美术馆于1971年主办的中国书法展览。这个展览是我接手的第一项工作。与此同时,方闻提议博物馆展开全面收藏工作,重点是收购著名艺术家和收藏家王季迁(C. C. Wang)的中国绘画和哈利·帕卡得(Harry Packard)的日本艺术收藏。

李唐 《晋文公复国图》

王季迁旧藏

大都会艺术博物馆藏

与王季迁令人难忘的会面是在1972年,我陪同方闻和日本著名中国绘画研究者铃木敬教授前去观看王季迁的收藏。其间,王季迁取出一幅十一世纪山水手绢绝品--《夏山图》。还没待王季迁展开画卷,方闻便看似随意但很坚决地将手卷卷了起来,阻断了所有对这幅佳作可能发出的惊叹。直到几个月后,当《夏山图》和其它二十四幅方闻提议博物馆收藏的宋(960-1279)、元(1279-1368)绘画在大都会博物馆展出时,我才意识到,当方闻看到这幅作品时,他最不希望发生的事情便是我们对这幅手卷的热情使王季迁重新考虑是否出让这幅作品,以及以什么价格出让。

王季迁家族藏中国绘画精品展开幕合影

由于中国绘画的鉴赏,即对真伪的判定,相当困难,霍温慎重地坚持如此大规模的收藏决定必须由这一领域的重要学者组成专家小组审慎定夺。经过长时间对博物馆计划购买的作品进行评估,其中还包括李雪曼(Sherman Lee,克里夫兰美术馆馆长)、劳伦斯·希克曼(Laurence Sickman,纳尔逊-阿特金斯博物馆馆长)和班宗华等三名大都会博物馆以外的专家的证明,董事会同意购买这些绘画作品,一半资金由道格拉斯·狄龙本人资助。由此,大都会博物馆一举购得了这些迄今仍是博物馆在中国绘画领域最具影响力的作品。更重要的是,在这一过程中,狄龙先生成为中国绘画的忠实收藏家。

宋·屈鼎(传)《夏山图》

王季迁旧藏

1973年由狄龙基金购入,现藏大都会博物馆

方闻从不对狄龙先生想做的事情提出过多要求,他承诺回报狄龙先生的艺术投资,方闻的克己和尽责赢得了双方三十年的相互敬重和彼此信赖。在这三十年间,狄龙先生帮助大都会博物馆购入了135件绘画,其中很多为稀世珍品。

方闻《夏山图》:永恒的山水

当我们获得了王季迁的这批绘画作品后,立刻开始筹办相关展览,展览于1973年秋季开幕。紧随展览之后的是对早期山水画的断代研究,方闻为此撰写了《夏山图:永恒的山水》(Summer Mountains: The Timeless Landscape,方闻,1975)。这次展览也引发了争议:一篇1976年4月16日发表在《乡村之音》(Village Voice)上的文章宣称《夏山图》是赝品。这一指控基于一位学者的评论,该学者不同意王季迁所说的这幅作品出自北宋早期画家燕文贵(约活跃于970-1030)之手。但是这篇文章没有提到这位学者也否认《夏山图》上宋徽宗(1101-25在位)印鉴的真实性,这也是断定这幅这篇年代的依据。

同样,这篇文章没能指出方闻也否认创作这幅作品的艺术家是燕文贵。通过将这幅手卷的风格与一系列已经断代的绘画共同分析,方闻认为《夏山图》是燕文贵后辈画家的作品,很可能是燕文贵的学生屈鼎(活跃于约1023-约1050)所作。虽然屈鼎的作品也不为人们所知,但是在徽宗的绘画目录中记载了他创作的《夏景图》。方闻的这本著作成为普林斯顿学派风格分析方法的教科书。

在《夏山图》争论不断升温期间,方闻在大都会博物馆董事和收藏家玛丽·格里格斯·波克(Mary Griggs Burke)的热情鼓励和新近聘用的副研究员茱莉亚·米齐(Julia Meech)的协助下,开始与收藏家和艺术品商人哈利·帕卡得就其几十年来在日本收藏的、自新石器时代到二十世纪的400余幅绘画和艺术品展开协商。这批丰富的藏品囊括了大都会博物馆收藏的空白领域,如绳文时期(公元前400年以前)、弥生时期(公元前400-公元250)的艺术品;神道教和佛教的重要雕塑,以及反映日本绘画和陶瓷历史的作品。

帕卡得不仅是一位不轻易让步的谈判者,而且在他的收藏中,有几件艺术品在日本属于国家珍宝的行列,它们的出口需要日本文化事务署的批准。此外,缺乏购买亚洲艺术品的资金也成为收购这批藏品的障碍。方闻不得不劝说博物馆馆长和董事会成员动用博物馆有限的、购置藏品的非专项经费。最令人吃惊的是,绝大多数博物馆研究人员都投票支持这批藏品的收购意向,同意使用博物馆未来五年不受限制的购买经费。由于此次收购,大都会博物馆具备了设立展厅、陈列日本艺术品的条件。

大都会博物馆日本展厅的入口

大都会艺术博物馆日本展厅内一景

展柜内为室町时代山水画家相阿弥的《潇湘八景图卷》屏风

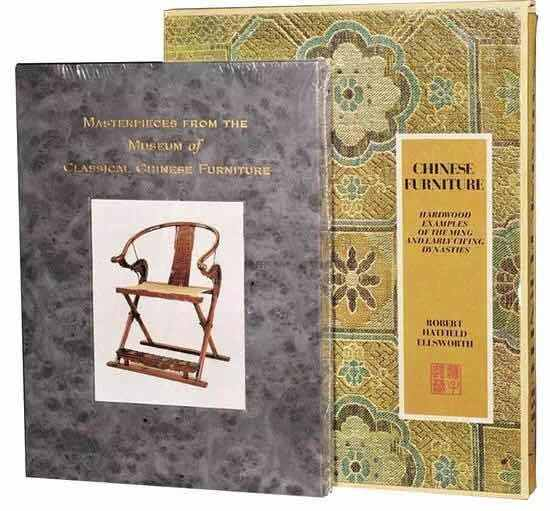

大约与此同时,另一个收藏机会出现了。这次是收藏家和艺术品商人安思远(Robert H. Ellsworth)收集的一批中国硬木家具,安思远还曾经出版过这一题目的专著。(安思远,1971)方闻认为博物馆一层为埃及展厅提供光源的天井北侧的那个小展厅非常适合展出这批家具,我自己爬上阁楼,从上俯瞰天井。回来后,我告诉方闻,这个充满自然光线的天井位于家具展厅的前面,如果我们可以在埃及展厅上加盖一个二层楼板,那么天井将是一个花园的理想位置。也就是在那一刻,我们有了建造一个中国庭院的主意。

明代 黄花梨家具 安思远旧藏

大都会艺术博物馆藏

安思远:《中国家具:明清硬木家具实例》

事实上,在中国艺术的展厅中间建造一个中式传统庭院,布置具有时代风格的房间意义非同寻常,因为这个庭院将为领近区域展出的所有艺术品营造一个文化氛围和环境。馆长霍温却很快否定了我们的提议,因为博物馆刚刚耗资百万美元,为新装修完毕的埃及展厅安装了一套空调管道和电路配线。

但是,出资帮助博物馆购买这批家具的董事会成员布鲁克·卢塞尔·阿斯特(Brooke Russel Astor)很欣赏这个想法。在与建筑师贝聿明和舞台设计师李名觉(Ming Cho Lee)商讨后,方闻找到了著名的中国建筑史专家陈从周,陈从周把方闻介绍给苏州市政府下属一个专门负责修复这座明代(1368-1644)文化之都的著名古典园林的单位。但是在上世纪七十年代末期,中国还处于的封闭沉寂中。1978年,陈从周和苏州园林局的一组专家来到纽约,他们提供了详细图纸,计划将天井及领近房间仿照苏州著名园林网狮园的相似区域,改建成一个厅堂和花园。

大都会博物馆阿斯特园林,即明轩,展厅217

仿自中国苏州网师园

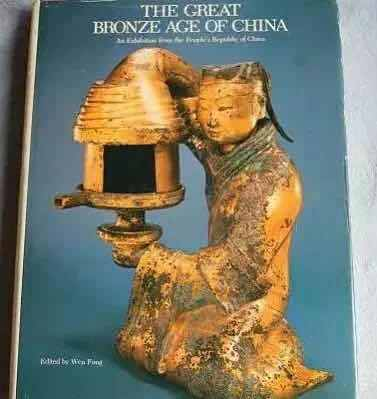

随着建造中式庭院计划的开展,方闻意识到这同样是一个着手从中国租借展览的好机会。方闻发现当时一些考古发现引发学者重新思考中国的早期历史,于是,他构思了一个展览,旨在将这些不同的考古发现组合在一个新的叙述框架中。方闻主编了《中国伟大的青铜时代》(The Great Bronze Age of China),邀请到一些重要专家撰写文章和条目,这本书成为展现当时青铜时代艺术发展最新学术成绩的教科书。

方闻:《伟大的中国青铜时代》

我于1974年暂别大都会博物馆,在普林斯顿大学和台湾完成我的研究生学业。我刚刚修完所有课程,方闻便邀请我参加到这个项目中,并让我撰写秦代(公元前221-206)兵马俑部分。1979年1月,方闻和夫人唐志明女士(Constance Fong)、大都会博物馆馆长菲利普·德·蒙特贝罗(Philippe de Montebello)及夫人艾迪斯(Edith)、以及图录的作者前往北京,观看在紫禁城武英殿展出的这些艺术品。这座十五世纪的宫殿已经成为中国出借展品的展出场所。这是蒙特贝罗的首次中国之行,我们在北京和西安参观的博物馆和考古发掘场所给所有人留下了深刻印象。而蒙特贝罗对艺术品品质的眼光也令中国学者惊叹。当时,中国的许多博物馆还将制作精良的复制品与真迹并列展出,蒙特贝罗总是第一个指出赝品的人。

当年6月,我和方闻陪同阿斯特夫人再次来到中国,观看在苏州公园建造的博物馆庭院的全真模型,在选定了最重要的太湖石和其它材料后,我们准备在新聘任的助理研究员和行政主管姜斐德(Alfreda Murck)的督导下开始工程的建造。

1980年1月,当预计4月开幕的“中国伟大的青铜时代”展览的展品陆续运达大都会博物馆时,博物馆也迎来了27位来自苏州的工匠和工程师(其中还包括他们自己的厨师),他们开始将在苏州以传统工艺形式手工制作的石、瓦和木质构件组合起来。中国的工作人员们根据1918年麦可金(McKim)、米德(Mead)和怀特(White)绘制的图纸制作的每一部分构件都严丝合缝地组建在这个空间中。但是,当他们开始修建庭院南端的月亮门时,发现1918年的图纸有一英寸的误差,这个关键的误差意味着月亮门的陶瓦外框将无法从周围的墙体中突显出来。由于中国工作人员的工作设计精准无误,大都会博物馆的建筑顾问凯文·罗彻(Kevin Roche)同意,唯一的解决办法是博物馆将南墙推倒,向后退出一英寸,重新修建。

随着命名为“阿斯特庭院”的开幕在即,我们开始将注意力转向庭院周围的展厅。这些展厅在道格拉斯·狄龙的支持下,被改建为陈列中国绘画的场所。自从1973年从王季迁手中首次购得宋元绘画以来,狄龙先生一直帮助博物馆收购藏品,其中包括从翁万戈、让-皮埃尔·杜博斯科(Jean-Pierre Dubosc)和约翰·艾略特 (John B. Elliott) 家族收藏中购买的艺术品。正是道格拉斯·狄龙在这一领域不懈地支持,最终说服顾洛阜(John M. Crawford Jr.)于1984年向大都会博物馆捐献了一批无价珍品。克罗弗德先生在二十世纪五十年代汇集了西方最重要的中国书画私人收藏。(石守谦、何慕文、姜斐德,1984)

随后,大都会的道格拉斯·狄龙中国书画展厅又增添了其它重要的捐赠珍品,包括安思远收藏的十九、二十世纪中国绘画,唐炳源和温金美(P. Y.和Kimay Wen Tang)家族收藏以及唐骝千(Oscar L. Tang)家族的收藏。

1980年,大都会艺术博物馆狄龙中国书画厅

鉴于大都会博物馆入藏的日本和中国艺术品的品质和范围不断提升和扩大,很显然,博物馆必须加强对东亚艺术收藏的保护和保存能力。1978年,方闻延请日本京都著名冈墨光堂(Oka Studio)的首席艺术品保护人员大场武光(Takemitsu Oba)和同在那里受训的桑德拉·喀斯特尔(Sandra Castile),在大都会博物馆建立了全面的亚洲艺术保护中心,这个中心是西方同行中首屈一指。

随着二十世纪八十年代初期博物馆第一批亚洲艺术展厅的建成,亚洲艺术部也搬入位于新近修缮的安放埃及丹杜尔(Dendur)神庙侧翼的新办公室,有了新的文物仓库。在博物馆这一侧二层的展览空间被规划为日本艺术的长期展览厅。方闻和日本艺术研究员芭芭拉·福特(Barbara Ford)在与建筑师凯文·罗彻的工作中,强调为展出艺术品提供恰当文化氛围的必要性。

首先,我们探讨了复原传统日本场所的可能性,但是担心结果可能让展厅看起来像日本饭馆,甚至更糟糕。方闻向建筑师提出要求,希望他提炼传统日本建筑的元素,并将其转化为现代模式。最终,博物馆在文化财产研究所所长铃木佳吉的指导下,仅仅复原了两个日本传统建筑:一个是十二世纪的佛教寺庙的内部,另一个是十六纪书院风格的房间。罗彻在书院房间壁龛建造比例的启发下,制造了反映日本梁柱结构的模具。

在日本公司和个人的资助下,新展厅于1987年6月开放。随即,方闻开始扩充这一领域的研究人员。日本艺术史学家大西广(Hiroshi Onishi)教授在1988年至1995年间担任亚洲艺术部研究员。1996年,方闻邀请哥伦比亚大学荣休教授村濑实惠子(Miyeko Murase)加盟。Murase就任后马上着手筹备玛丽·格里格斯·波克收藏精品的展览和图录编辑。这批收藏自1975年在大都会首次展出后,又有了长足的发展。(Murase, 1975; 2000)在开幕式上,波克夫人慷慨承诺向博物馆捐赠大量藏品。

1985年,方闻延请屈志仁(James C. Y. Watt)前来亚洲艺术部工作,并主持创建古代中国艺术的新展厅,这成为博物馆在人员和藏品拓展中的又一关健举措。屈志仁自2000年以来一直担任亚州艺术部布鲁克·卢塞尔·阿斯特主任。此前,在他担任香港大学艺术博物馆研究员和波士顿美术馆亚洲艺术部研究员期间,便赢得了这一领域最博学多闻的研究员的美誉。

大都会博物馆

在董事会成员夏洛特·韦伯(Charlotte Weber)的关键支持下,屈志仁和方闻扩充了包括恩斯特·埃里克森(Ernest Erickson)遗赠的150件藏品在内的博物馆既有的收藏,购买了自新石器时代至十世纪的艺术品。由此建成的展厅(最近在副研究员孙志新的协助下翻新)成为美国本土规模最大、最精美的古代中国艺术展览之一。

随着1988年韦伯展厅的开放,中国、日本艺术展厅和阿斯特庭院最终与博物馆的大厅上方的楼厅相连接。1992年,在斯坦利·赫兹曼(StanleyHerzman)的资助和捐赠下,在楼厅展出的中国陶瓷展览由屈志仁和苏珊纳·娃伦斯坦(Suzanne Valenstein)指导,重新布展。

1970年,Avery中国瓷器收藏,612-619展厅

现为欧洲绘画展厅

大都会博物馆中国瓷器馆

屈志仁布展

南亚和东南亚的艺术也曾是博物馆最早的收藏重点之一。1972年,方闻聘任来自克利夫兰美术馆的研究员马丁·勒纳(Martin Lerner)主持该领域的收藏。自二十世纪五十年代早期以来,大都会博物馆没有举办过这方面的展览。在一些重要捐赠人的慷慨支持和佛罗伦斯(Florence)及赫伯特·爱温(Herbert Irving)的主要资助下,马丁和研究员斯蒂文·克萨克(Steven Kossak)稳步创建了能容纳不断扩充的藏品的适当展厅。

他们采纳了亚洲艺术部入藏全部收藏品的理念,启动购买了克里斯蒂安·胡曼(Christian Humann)收藏的主要藏品(1982年),接收了克罗诺思(Kronos)收藏的捐赠(勒纳1984),以及来自塞缪尔·艾伦伯格(Samuel Eilenberg)收藏的400余件藏品(勒纳、克萨克,1991)。

经过七年的规划和建设,展示南亚和东南亚艺术的佛罗伦斯和赫伯特·爱温展厅于1994年4月向公众开放。在1972年仅仅有60多件可供展览的展品基础上,今天,18个爱温展厅陈列着900多件艺术品,使之成为美国最大、最全面展示南亚和东南亚艺术的场所之一。

到二十世纪九十年代中期,包括来自董事唐骝千的一些精品在内(如《溪岸图》),不断增加的中国艺术收藏使得改扩建最初的道格拉斯·狄龙展厅势在必行。为此目的,环绕阿斯特庭院改扩建了一系列毗邻的展厅,这些展厅的布局和建造细节与传统中国建筑协调一致,从而使大都会博物馆成为中国以外展现中国一千年书画艺术的最大的展览空间。

五代·董源(传)

《溪岸图》

绢本设色

美国大都会博物馆藏

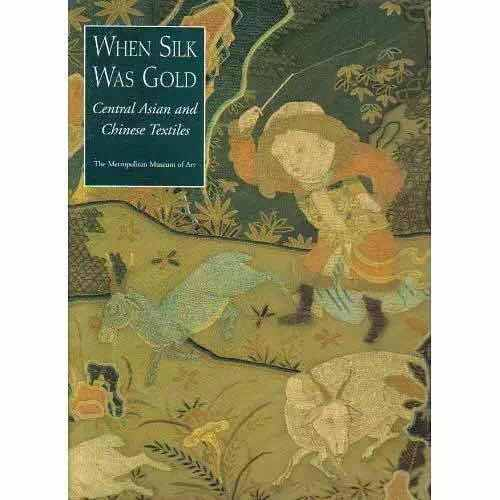

与此同时,爱温已经捐赠以及承诺捐赠的东亚漆器及其它装饰艺术品,连同屈志仁为博物馆征集的早期织物和其它媒材的藏品,使得建造新的中国工艺品展厅的需要迫在眉睫。在爱温的慷慨资助下,佛罗伦斯和赫伯特·爱温中国工艺美术展厅在屈志仁和研究员丹尼斯·雷狄(Denise Leidy)的指导下于1997年开放。新的展览厅,分区陈列了玉器、金属制品、漆器、织物和学者们使用的对象,用博物馆馆长菲利普·德·蒙特贝罗的话来说,这些展厅是“博物馆亚洲艺术部王冠上的明珠”。

随着中国、日本和南亚艺术展厅的相继建成,朝鲜文化成为亚洲艺术部唯一的空白。在馆长菲利普·德·蒙特贝罗和负责博物馆发展的资深董事会副主席艾米丽·拉夫迪(Emily Rafferty,现为博物馆董事会主席)的鼎力支持下,大都会博物馆获的了韩国政府和个人、特别是三星文化基金会(通过李洪罗喜Mme Ra Hee Hong Lee的个人支持)的协助,建立了朝鲜艺术展厅和相关研究部门,这一领域的研究目前由助理研究员李昭玲(Soyoung Lee)主持。

方闻聘用建筑师禹圭升(KyuSong Woo)设计具有鲜明朝鲜特色的展厅,展厅的空间为自然采光,有帐蓬似天顶覆盖,地板宽大,由手工制做。伴随着1998年朝鲜艺术展厅的建成,以及同时举办的落成开幕展览和由亚洲部行政主管朱迪斯·史文慧(Judith G. Smith)编辑的学术图录(史密斯,1998),方闻完成了近三十年前启动的总体规划:大都会博物馆以50多个长期展厅、近6000平方米的展览空间,成为西方规模最大、最全面的亚洲艺术展示地。菲利普·德·蒙特贝罗自豪地将这一成就称为“博物馆内的重要亚洲艺术博物馆。”

然而,方闻对大都会博物馆的贡献并非仅仅局限于大都会博物馆亚洲艺术展厅的扩建和藏品的增加。在他的领导下,与博物馆永久收藏的变化相伴随的是同样引人瞩目的博物馆研究人员、展览和其它项目的不断发展。2000年,在他担任了近三十年部门主任即将退休之际,大都会博物馆亚洲艺术部已拥有13位研究人员,其它行政管理、藏品保护和管理人员共15人。

从1971年到2000年,除了常规的中国、日本、印度绘画、织物、印刷品和工艺美术的轮展外,亚洲艺术部还组织或承接了41个特展,出版了相关图录。(其中28本由大都会博物馆出版,21本由大都会研究人员撰写。)博物馆同时还出版了13本关于亚洲艺术的著作,组织了6次国际学术讨论会,其中5次均出版了专题论文,并编印了13期介绍各领域藏品的博物馆《公告》(Bulletin)。方闻本人担任了其中13部出版物的作者或编者,此外,他还撰写了一系列学术论文,并为普林斯顿大学编写了3部重要图录。

方闻在大都会艺术博物馆任职期间(1971-2000)所举办的部分书画展览图录

方闻系列丛书

方闻的信念是:卓越的见识来自与艺术品的直接交流,基于此,他致力于组织展览、构建博物馆收藏。在严密的风格分析基础上,方闻一方面利用这些资源来验证断代和真伪判定的理论,另一方面他也撰写著作,讲述中国书法和绘画复杂的演进历史和密切的关联。(方闻,2003)

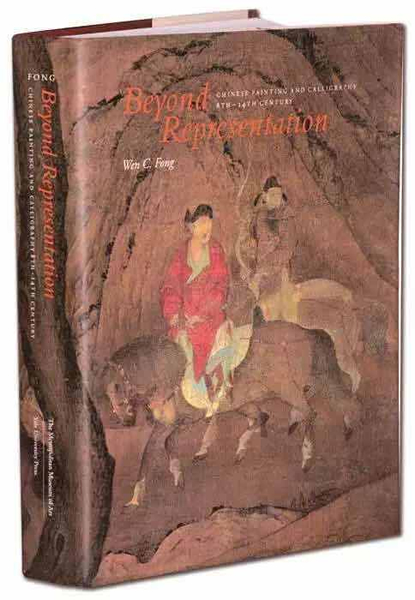

在这些著作中,最重要的是《超越表现》(Beyond Representation,方闻,1992)和《怀抱古昔》(Possessingthe Past,方闻、屈志仁,1996)。在前一本著作中,方闻在传统中国绘画的研究中引入了一批新的作品,撰写出一部由大都会博物馆收藏的八到十四世纪的绘画作品所反映出的、不同以往的绘画历史。

正如书名所揭示的,方闻认为,即使在宋代,当自然主义的描绘在中国达到鼎峰时,中国绘画也从绝非仅仅是对自然的模拟,即不是对外界表象的再现。相反,个人笔法所构成的图绘语言,作为艺术家动作和内心的体现,还有自我表现的层面。这一点在绘画欣赏和鉴定中不断受到重视。

《怀抱古昔》是为配和“中华帝国的辉煌:台北故宫珍品展”而出版的图录,在书中,方闻对十八世纪宫廷收藏所界定的中国绘画的经典重新做出评价,这些此前只在1961、62年“中国艺术珍品大展”中在美国展出过的珍品成为美国中国艺术研究的分水岭。方闻在向年轻一代重新介绍中国艺术的辉煌成就时,也提升了对这些作品的学术研究水平。根据1997年第8期《艺术报》(The Art Newspaper,第24页)的报导,该展览是1996年全球参观人数最多的艺术展览,每天观众达8112余人。

北宋·范宽

《溪山行旅图》

绢本水墨

台北故宫博物院藏

范宽在《溪山行旅图》中的签名

方闻坚信某些重要作品在展览中不可或缺,这一点在我们开始协商台北故宫展时尤为突出。来自台北故宫的所有研究人员聚集在一张大圆桌旁,馆长秦孝仪在会谈开始便宣布:由于范宽《溪山行旅图》(约1000年)的珍贵性和重要性,因此,这件作品将从我们所提出的希望展出的展品清单上去除。房间顿时限入沉寂。方闻是在1957年第一次看到这幅真迹,当时这幅画作对他产生了强烈震憾。方闻认为这幅作品不能缺少。经历了看似漫长的停顿,方闻转向屈志仁,说道:“那么,我想我们就只能办一个关于宋代陶瓷的展览了。”此言的效果立竿见影,范宽被重新列入展品清单。

在执教普林斯顿大学的45年教学生涯中(他于1999年退休),方闻不断向学生提出挑战,鼓励他们从事对单独一件佳作的深入研究。他指导的三十个博士论文,绝大多数是围绕一件作品展开研究。事实上,教会学生如何辨别作品的真伪是方闻一生的职责。在他任职大都会博物馆期间,他带领研究生到博物馆的藏品室,研究作品原件。任何一次课程都可能详尽地讨论某件作品,学生们常常在沉默中汲取新知。方闻时常劝诫学生将书本放在一边,用眼睛观察。然后,他会提出问题,将学生的注意力引向可以将一幅作品归入一个风格续列,或清楚表明其作者或年代的细节证据上。

当几个批评者就据传为十世纪早期董源所作的《溪岸图》的断代问题,向方闻提出质疑时,方闻对作品本身不减的信念再次体现出来。(何慕文、方闻,1999;史密斯、方闻,1999)借用方闻很喜欢说的一句话,“作品总是正确的,我们必须听到它告诉我们的东西。”

方闻在公开的讨论会上回应了怀疑者的质疑。1999年12月11日,大都会博物馆为此举办了学术讨论会,只能容纳站立者的会场上挤满了900人。这次讨论会表明,不同艺术史学者可能会对同一幅作品持不同观点,但是,这件作品的“真象”必定存在于它的视觉证据中,这些证据最终会在不断重新研究中揭示真象。方闻的断代显然引起了台北故宫主要学者的关注,在该博物馆定于2006年夏(已延期至2007年2月--译者注)开幕的大展“北宋绘画范式建构”(The Founding Paradigms of Northern SongPainting)上,《溪岸图》将与范宽的《溪山行旅图》、郭熙1072年的《早春图》等国宝一同展出。

郭熙

《早春图》

台北故宫博物院

作为学者和博物馆藏品研究者,方闻始终坚守这样的信念:即艺术是全人类共通的语言。他将自己漫长而杰出的职业生涯都奉献给了增进西方世界对亚洲艺术的了解上。方闻在与捐赠人和同事的共事中,实现了大都会博物馆全面展示亚洲艺术,并使亚洲艺术的收藏在广度和深度上均堪与西方艺术收藏相媲美的夙愿。

2000年,狄龙与方闻在大都会艺术博物馆举办的方闻荣休庆祝会上

在这一过程中,方闻也确定了他的远见和信念:作为世界文化遗产重要且不可分割的一部分,亚洲艺术的丰富成就必须被加以研究,并成为现代生活和历史的组成部分。

编辑:江兵