现实主义早已不是新鲜的词汇,而当下能真正称得上现实主义的艺术作品却寥寥无几。在市场环境下,艺术家们早已沦为资本权力下的一颗颗浮躁的棋子,已然失却了能够碰触生存的痛点、激发人性的觉醒,用艺术来实现精神救赎的能力和愿望。《中国美术报》总编辑、华东师范大学美术学院院长张晓凌在《生存的痛处》一文中曾以“四个痛”来诠释忻东旺艺术的现实主义意涵,并借此发问:“为什么在别的国家、别的民族那里,每次历史的苦难都会孕育出思想的参天大树,每次历史的阵痛都会分娩出伟大的艺术作品,而我们却不能,难道我们只能在‘种下龙种,收获跳蚤’的宿命中无休止地循环?

在艺术以加速度发展的今天,现实主义的美术创作在中国的发展似乎处于一种进退失据的尴尬之中。退无可退,即无法回到艺术的本真。进无可进,即找不到方向和方法,所以踟蹰徘徊。可笑的是,现下“成功”的或者走在追求“成功”路上的现实主义美术创作者们并不自知,甚至,乐在其中。

“现实”一词出于拉丁文,意谓真实、实在。现实主义美术本应秉持对社会现实的敏感并进行真实反映,现实是具有当下性的,所有的现实主义美术都天然地具有当代艺术的属性、特质和意义。但时下的现实主义美术创作的现实状况却从根本上否定了自身。

在先进的艺术家们已经不再注重对于客观现实场景、人物的表面描摹、再现,而转向精神层面的表现的时候,我们的现实主义绘画可谓题无剩义,肤浅至极,就艺术本体而言,暴露出了意识的落后,技术的固化,思维的从众,他们与艺术发展的趋势南辕北辙,我们很难违心地视之为审美,我更倾向于把他们称为固步自封的疑似艺术工作者。

并非是我苛责他们,实在是在大多数的理论家、批评家眼中,他们的所谓作品死气沉沉,没有温度,没有情感,他们的做作与形式主义美学相距遥遥,当然他们的修为也不足以担当历史主义的叙事功能。

他们对现实的漠然、对人性的冷淡、对愤怒的遗忘、对善良的疏离、对批判的恐惧令人齿冷,这些所谓的现实主义绘画的实践者,内心奢望着体制光环的照耀,谋划着成为既得利益者,以谄媚换取指头缝儿里露出的一点油水,无耻地借着宏大叙事的荫庇,无聊的政治正确,似是而非地把握着“时代的脉搏”,实则是揣摩着当权者的好恶。

他们以一种变色龙一样的适应性坚持着与时俱进的颂圣事业,以奴婢的真诚小心翼翼地守护着上位者的尊严,他们仍在愚蠢地试图进行不知所谓的教化,他们喜欢把“人民”挂在嘴上,实际上却如《抱朴子·微旨》中所言:“口是心非,背向异辞。”他们对“阶层的冲突,社会的不公,都市的冷漠,乡村的荒芜所导致的社会之痛、底层之痛、人性之痛、农村之痛、生存之痛”(张晓凌语)毫无知觉,或者故作不知,因于对失宠的担忧使得他们精明地与真实保持着安全的距离,无视接受者的反感、抵制和批评。

西安已故美术批评家邵养德先生曾这样评价这一类画者:若干年前,我看到一群人在画死人,若干年后,他们进步了,我看到了一群死人在画画。这是从技术层面对他们判处的死刑。

在道德层面,他们是伪善的。虽然他们的创作态度“真诚地很”,问题是他们创作的题材是虚假的,出没于国展,高悬于庙堂只能更显其鄙。对于表现对象,要么人云亦云,足见他们是懒于思想的人;要么杜撰编造,足见他们是擅改历史的人;要么无关痛痒,足见他们是与现实脱敏的人。艺术当然是意识形态的,可是他们的意识形态是令人困惑的,他们眼中的现实与大多数人眼中的现实大相径庭,“言必附事,事必有言,徒言无事,则为空言。”所以定义他们的创作“假大空”并不是不厚道,他们与这个社会的实相风马牛不相及,他们的意图是暧昧的,对于他们绘画表达的可能性不能不让人怀疑。对于利益的热衷才是他们的根本诉求,但他们大多都有一张好嘴。

尽管我委实不愿意以动机论去揣度这些人的心理,但相较于那些坚持理性质疑,剖析人性,坚守善良,直指人心,勇于批判,努力创新的艺术家而言,他们可谓是真艺术的寄生虫,伪善也就自然成为他们的真实,他们玷污了现实主义创作的清白。

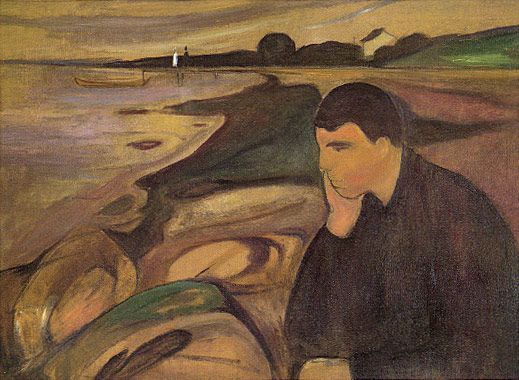

美术批评家朱其曾说过一句严苛的话:照相机能够完成的事儿,人类还有必要再干一遍吗?从这个意义上讲,他们的工作是多余的。而我们所希望的并非奢求,只如蒙克所说:“画出会呼吸、会感觉、会痛苦和会关爱的活生生的人”,足矣。

对于尚有期待的人们,观看他们的作品会有一如我们今日回望文革时期红光亮、伟光正绘画所产生的厌倦和不屑。当然,他们不是一点作用都没有,时间会告诉我们的后代,历史上曾经有这么一群钱痨名蠹,有这么一群无能之辈,有这么一群伪善的疑似艺术工作者。

编辑:江兵