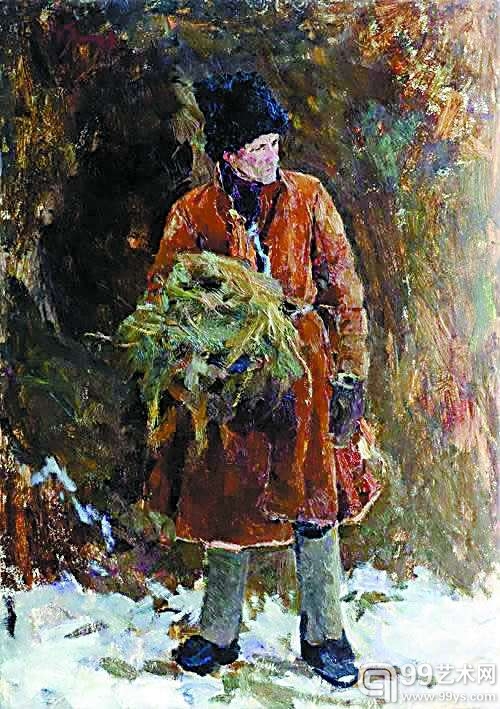

马克西莫夫 《抱着干草的农民》 1958年

马克西莫夫对中国油画教学的贡献

当年任中央美院领导的江丰在欢迎会上说:“马克西莫夫同志来到中国,使我们有机会直接地、系统地学习苏联(现俄罗斯)的先进艺术经验。我们相信在马克西莫夫同志的指导下,不论在我们的美术教育事业上,或在油画师资的培养上,将会带来非常重大的、宝贵的贡献。”

“马训班”在马克西莫夫的指导下,由石膏到人体、由素描到油画、由室内作业到外光训练,由构图草稿到完成创作,较为系统全面地接受了前苏联(欧洲)油画教学方法的培训,提高了对油画这一外来画种的创作及教学特点的认识,为新中国的油画创作和教学奠定了基础。

中国美协前主席靳尚谊先生曾说,马克西莫夫的素描教学在中国第一次提出了“结构”这个概念,这个概念改变了中国人认识对象的方法,使我们透过表面的光影认识对象形的本质和体块之间的联系,这是他对中国素描作出的最大贡献。

马克西莫夫以前苏联油画教学体系为蓝本,协助中央美术学院油画系制定教学大纲,为新生的中央美术学院建构了基本符合油画教育的、循序渐进且要求明确的油画教学计划,同时在他主导下逐步健全教研制度,提出教研课题,开展集体教学研究的工作。中央美术学院油画教学领导当时曾就苏联高等美术院校的工作室制度专门与马克西莫夫咨询座谈。由此开始,中央美术学院油画教学及其他专业教学逐步脱离了没有教学大纲和教学方案的粗放办学状态,步入正规化的发展渠道,中央美院的油画系也是“马训班”结束后才成立的。

油画进修班于1957年结束,当学员的毕业作品展出的时候,受过马克西莫夫指导的中国年轻的油画家们在创作上出现了新的气象,王流秋的《转移》、王德威的《英雄的姐妹们》、秦征的《家》、詹建俊的《起家》、谌北新的《晨》、任梦璋的《收获季节》、侯一民的《青年地下工作者》、高虹的《孤儿》、袁浩的《长江的黎明》、王恤珠的《待渡》等,都表现出一种更加扎实的绘画功底,获得了广泛的好评,从技术上改变了建国初“土”油画的创作面貌。而这一批学员在后来美术创作上的表现则更加突出,成为中国油画继李铁夫、徐悲鸿、刘海粟、颜文樑等老一辈画家之后的一支重要的力量。通过“油画进修班”,马克西莫夫在中国产生了巨大的影响。而通过这个进修班学习过的学员,都已成为中国油画教育界的栋梁,成为我国卓有建树的著名油画家。他们中有靳尚谊,詹建俊、侯一民、秦征、魏传义、冯法祀、张文新、王流秋、汪诚一、于长洪、王德威、谌北新、武德祖、尚沪生、王恤珠、俞云阶和著名的军旅画家高虹、何孔德、任梦璋等等。他们的名字将连同他们创作的许多优秀的油画作品,以及他们为发展中国的油画教学、培育中国的油画人才取得的丰硕成果一起载入新中国的美术史册.

如今,回顾这段极其珍贵的历史,实际上是对新中国油画发展的一次生动的演绎。不但让人们从中了解到马克西莫夫在新中国油画发展过程中的巨大影响和历史价值,也可感受到油画艺术所具有的历史联系性。俄罗斯油画以其在世界美术史占有的独特地位,以其现实主义鲜明风格取得的巨大成就和其充满诗意的理想主义情怀,直至今日影响了新中国几代人。当今中国著名油画家如罗中立、何多苓、高小华、程从林、张晓刚、陈逸飞、杨飞云、王沂东、刘小东等,他们的油画基础都离不开“马训班”毕业学员的精心培养。