司马光曾建议邵雍同自己一样,穿上复古的儒服。儒服长袍宽袖,拖泥带水,同中文的简约相反,邵雍拒绝道:“今世之人,当服今人之衣。”当代学者考证古代华人服装的本质,找不到标准,因为不断在变,变才是本质。同时万变又不离其宗,宗就是华人的合理尺度。首先是合身,同素食的体格般配。其次是协调,比如从黄帝开始,历代帝王上朝,通穿黄衣,表示正宗的黄种人。触类旁通,本人心目中的中文,便不是某家某派的范文,不是孔乙已的之乎也者加长袍宽袖,而是要合身和协调。本人所谓的中式思维,也不能等同于中国思维,不能简单地挂靠易学,而是具有启示作用的历代学术的精华,同时有别于西式思维。

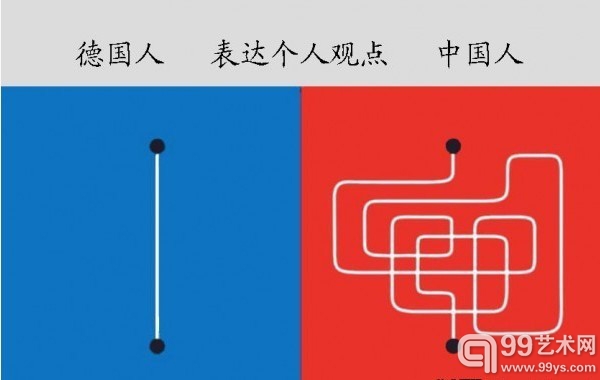

有位视贯中西的德国人,绘图表示中西文化的差异:

德国人看到了中国人迂腐委琐的一面,却不知道中文和中式思维简约的特征。中文翻译成西文,篇幅几乎多出一倍。阅读西文论文,看的是线性的论述,忽略其中的转折词就读不通,无法快速阅读。中文文本常常是看综合印象,抓住关键词,一目十行,即竖排的线装书可以横看,不必不断地朝书磕头。

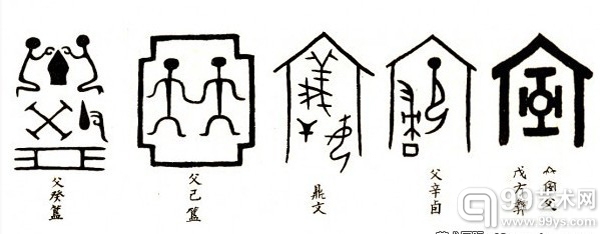

中文看重文字氛围,比如九歌和子虚赋,灿烂的文字如同华丽的音符在你眼前跳动。读者有这种感觉便有所得,如果知道其中的典故,就能领会文辞美妙的原因。按照西文的语法要求,中国古文有语法缺陷,有残缺感。其实中文文本的残缺之美,如同无意断臂的维纳斯和有意留白的中国画,读者能够依据自己的知觉与知识背景去填补,确认她有臂,确认它笔断意不断。又比如商周青铜器铭刻的图符,饶有意趣,后人不传,缺环很多,但古文字学家却有可能领会其意图:

中文的字是单音词,写成象形字,可以凝视,有利于想象。我曾将十六个字嵌进十六个方格,横排竖排斜排,排成六个成语,进而构成同绘画有关的四言诗:

大象无形

惊处形诸

失色落笔

色五分墨

大象无形,形诸笔墨,

墨分五色,大惊失色,

大处落墨,形形色色。

西文字母按照上述规则,只能排列成一个词。当然可以将词塞进更大的格子,排出句子,但失之于冗长,需要来回扫瞄上下文,阅读起来费劲。

中式论文的修辞方式是消极修辞,追求简约,辞达而已。辞达的境界富有弹性,因人而异。面对中小学生,或许要写得滴水不漏;面对同行和高手,却常常只要一段话甚至点睛之词,对方立马会明白你的意思。

西方学术文本如同教科书,面面俱到,条分缕析,逻辑严密,完整无缺,没有读者参与的空间,把读者仅仅当作受众。如同契斯恰柯夫的素描,面面俱到、完整无缺却缺少想象和趣味。其实文本总是紧密关联你理想中的读者,关联学术场。读者作为文本的后期合作者,阅读期待缘于自我认定与和自我充实;关注与阅读,表明对相关议题有兴趣有思考。学术场大体指写读双方共同的知识储备,行文时可以撇开;反之,缺乏学术场的读者在阅读时会短路。比如“山不在高,有仙则名;水不在深,有龙则灵”,中国文人都懂,老外却感到困惑,因为基督教只有神没有仙,龙又是邪恶的象征。又比如佛经声称"芥子纳须弥",连读书破万卷的人都觉得费解:

渤问师曰教中所言须弥纳芥子渤即不疑芥子纳须弥莫是妄谭否师曰人传君读万卷书籍还是否李曰然师曰摩顶至踵如椰子大万卷书向何处着李俛首而已。《景德传灯录》卷七

翻译成白话:李渤问禅师:“佛经说须弥山容纳芥草籽,没有疑义;又说芥草籽容纳须弥山,岂不荒诞吗?”禅师答道:“听说阁下读书万卷,是吗?”“是的。”“您的脑袋只有椰子大,万卷书籍怎么装进去啊?”(意思是头颅藏纳万卷书的内容,犹如芥子蕴含须弥山的精神)李渤点头不语。

中国文化有潜在价值的因素,至今仍然被划归封建文化,惨遭鞭挞,实在是让人笑不起来的笑话。中国人的价值判断总是受制于立场,立场总是挂靠私利,凡是对手肯定的就反对,同一战线也不允许有不同的声音。康有为当年为了反封,从政治需要出发,杜撰《新学伪经考》,尽管不少地方捕风捉影,结论轻率,但他是政坛领袖,和者蜂起。这类著作强悍而雄辩,助长学术为政治服务的风气,同封建专制思想一样遗害深远,影响延续至今。文革文人如姚文元、郭沫若、杨荣国都是这类角色,徒子徒孙遍布中国,积重难返。

在一些国人的心目中,中国文化犹如好面子的贫困生的乡下爹娘,耻于见人。二十世纪初,有人推介日本激进者的主张,引进欧美壮丁同本国女子交配,改变人种以便中国快速变阔,同时放弃中国文化,包括中文、中医、中国画和中国学术。其号召力至今不减,因而标榜纯用中文写作和中式思维的学者,称得上逆势而行的斗士。中文体现的潜势法则与英文体现的优势法则,不会固定不变。中文的价值在网络时代将逐渐显示出来。中文和英文及其相关思维的未来价值,如同聋子的超常视觉和瞎子的超常听觉,会各领风骚。

【相关阅读】

【编辑:成小卫】