转向现实之后的王广义并没有消除他的迷茫。在传统与现实面前,王广义迷失了方向,既不知如何保留传统,也不知怎样面对现实,而未来,就更加无法把握。

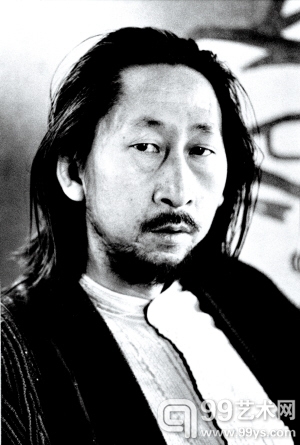

王广义的艺术轨迹映射了中国当代艺术的失落与迷茫。从1984年与舒群等人组织“北方艺术群体”,到1988年以来的“清理人文热情”,王广义的自我否定正是中国当代艺术苦闷的表征。

中国当代艺术在如此短暂的时间内,重复了西方自启蒙理性到20世纪的全部精神历程。这样的过程无疑是一种浮光掠影式的扫描。由于中国文化传统与西方传统存在巨大的差异,中国的“启蒙”与“反启蒙”,都是在与西方完全不同的精神层面进行的。这是中国现代思想史,也是中国当代艺术史最大的困境。表面上,中国学术界和艺术界所讨论的是与西方同样的课题,使用的是同样的概念,但绝大多数中国学者,根本无法理解他们自己所谈论的问题的实质。

因此,虽然王广义和中国当代艺术都需要“否定之否定”,但迄今为止,这一应有的“否定之否定”,由于中国思想界、艺术界和王广义本身的局限而始终没有真正发生。

理性主义与落伍的北方群体

从思想史角度而言,北方群体对理性主义的高扬是极为落伍的。在20世纪末的中国,“北方艺术群体”提出“理性绘画”主张,不过是重温西方已经破灭的启蒙旧梦。以王广义和舒群等为代表的“北方艺术群体”,不仅不合时宜,甚至根本未能领略西方启蒙理性的本质。

西方的启蒙开始于笛卡尔哲学,甚至滥觞于托马斯·阿奎那的神学。在后者的神学中,把人的理性和上帝置于同等的地位,为笛卡尔哲学以及其后的启蒙理性奠定了基础。笛卡尔等启蒙思想家并非否定上帝的存在,而是认为上帝的存在必须建立在人的理性的证明之上。这也是早期维特根斯坦的思想。从笛卡尔到早期维特根斯坦,西方都沉浸在理想语言学,和以理性建立绝对秩序、绝对法则,从而建立理想、完美社会的乌托邦中。不过,对于启蒙之后的西方人而言,理性虽然独立于上帝而存在,仍然体现了上帝的神圣光辉。只是由于启蒙后期过度张扬了人类理性,才导致了启蒙运动最终的破产。这意味着,人类绝对依赖自己的理性,并不能建立一个理想的世界。以尼采、福柯、德里达等为代表的后现代思想家,在颠覆启蒙理性的同时,坠入了虚无主义。但西方的反启蒙并非止于德里达和博得里拉等人的虚无主义,而是在重归基督信仰中找到了归宿。以弗兰西斯·薛华等为代表的基督徒学者的反启蒙批判,以及20世纪末以来的信仰复兴浪潮,都为克服启蒙理性破产之后的虚无主义,找到了实际而正确的道路。

我相信以王广义和舒群为代表的“北方艺术群体”,并不十分清楚启蒙理性在20世纪西方的命运。即便他们知道相关的思想史事实,也未必清楚其中的真正意义。中国人谈启蒙与反启蒙,大多是在基督教神学框架之外的,因此,所谈问题的实质与西方可能大相迳庭。从五四到20世纪末,整个现代思想史上,中国都不曾发生过真正的启蒙,因此,也不可能存在真正意义上的反启蒙。这是中国现代思想界的尴尬,也是中国当代艺术的尴尬。

从理性到波普的滑落

正如整个八五新潮都是对西方现代艺术的快速扫描一样,王广义等人的理性绘画也是一场启蒙理性的模仿秀。不过,王广义后来从理性到波普的滑落,并非因他深刻地认识到启蒙理性本身的局限,而是残缺的现实打破了他的乌托邦。现实不仅没有体现出完美的绝对秩序,反而呈现百孔千疮的局面。

因此,1988年后的王广义进行了一次自我否定,推出其摆脱早期理性主义乌托邦的《大批判》系列。作为中国波普艺术的代表作品,《大批判》系列将文化大革命中的群众美术宣传画与流行世界的西方商品的标志糅合在一起,构成了时空错乱和荒诞的画面。

王广义之所以创作这种波普作品,是在其发现世界之不可图式化、理念化之后,将视角转向现实的产物。然而,转向现实之后的王广义并没有消除他的迷茫。理性是虚无的,而现实则充满荒诞。在传统与现实面前,王广义迷失了方向,既不知如何保留传统,也不知怎样面对现实,而未来,就更加无法把握。在王广义的作品中,批判的力量是微弱的。尽管他有批判的动机,但缺少批判的力量。他因此陷入了矛盾境地,虽然他丧失了对绝对理性的信任,但批判本身又必须依赖理性。这正是王广义思想的不够清晰之处。沃霍尔的波普艺术根本上放弃了对现实的批判,因为启蒙理性的破产令沃霍尔失去了生存的支柱。而王广义的波普作品之所以突出了批判的锋芒,并非因其思想的深刻,而是在于他没有彻底领悟理性破灭之后世界的虚无。这正是中国艺术家与西方艺术家的根本区别。中国艺术家不曾具备西方艺术家的信仰背景,不曾经历西方艺术家信仰破灭之后的虚无与恐慌,自然也不能深刻洞悉西方启蒙与反启蒙的实质。

荒诞的现实与荒诞的艺术

不过,虽然王广义未曾经历沃霍尔式的虚无主义,但还是经历了对事物本质和终极价值的绝望。王广义的绝望暴露了尼采所揭示的无神论的虚空,并重复了肇始于孔子的“未知生,焉知死”的中国式妥协。在绝对理性的乌托邦破灭之后,王广义把焦点全部转向了现实,试图凭借残存的理性维系其批判的余火。

1989年,王广义从架上绘画转向装置艺术。在“视觉政治学:另一个王广义”大型装置艺术展览中,王广义展出了自1989年至2008年之间创作的装置作品。展览根据王广义在不同阶段所思考的问题,分为四个单元:第一单元是危机预感(1989);第二单元是体制研究(1990-2001);第三单元是唯物主义神学(2000-2008);第四单元是冷战美学( 2007-2008)。

在这些作品中,王广义表现了时代的危机感,并转向对中西两种政治体制的研究以及本土唯物主义视觉神话的重塑。在《冷战美学》中,王广义使用了历史和政治这双重资源,将20世纪60年代冷战高潮时期在中国发生的一项全民性军事备战事件作为创作的背景,其目的是借这一事件,来影射现代社会人与人之间的冷漠与对立。

王广义的最新装置作品并没有超越他波普时期的思想高度。理性主义大厦倒塌之后,重返现实的王广义看到的是现实的危机、冷漠和虚无。事实上,在神圣和崇高失落的时代,比现实更加荒诞的是艺术的苍白。遗憾的是,王广义不承认艺术的苍白,反而仍将其艺术视为伟大的创造。

王广义认为:“中国的波普思想和美国的波普思想可能是两座伟大的城堡。比较而言,中国的城堡所包含的精神性更为复杂而丰富,也因此中国的波普艺术在世界波普中占有非常重要的地位。美国人的波普艺术只是表现大众生活、流行元素、经济生活,而中国的波普艺术家们却把政治因素纳入到流行范畴,这是中国当代艺术最伟大的地方。”

看来,王广义根本没有穿透美国波普艺术的实质,其对中国波普艺术的评价也过于高抬。美国波普的精神性在于失去了对一切价值的信任,但在美国式波普的虚无主义背后,却隐藏着西方基督教信仰的衰落。这是一个具有重大历史意义、普世意义和终极意义的事件。虽然其意义是消极的,却深刻地暴露了一个重大的事实。中国式波普只是在苍白的理性主义范畴内,对现实苍白的批判。其中并无大重量的精神事件发生,而是从乌托邦到乌托邦的幼稚转换。因此,说中国波普的精神性更为复杂而丰富,缺少应有的思想深度和充分的逻辑依据。

王广义的精神困境

事实上,终极价值从来没有真正成为王广义探究的目标。相反,他一直将视线聚焦于此岸世界。王广义在20世纪80年代曾经创作过包含明显宗教意味的《圣母子》,但最终他放弃了这一探究,而彻底臣服于现实。在王广义看来,艺术和生活(现实)相关,而和信仰相去甚远。

王广义对中国波普艺术的盲目推崇,与其思想根基充满着矛盾。王广义是一个绝望的不可知论者,他认为:“所有的事情都是没有真相的,真相是我们所有人都不知道的,甚至包括人的起源。大家都认为人是进化过来的,可是这是否是真相呢?而且这个进化的过程我们不知道。这对我们所有人构成一个巨大的谜,也是一个巨大的动力。”

不可知论有一个巨大的思想困境,就是绝对原则、绝对标准和秩序的缺失。在不可知论这样一种世界观下,理论和批判并无确定的轨道。至终,在不可知论的框架下,我们将失去一切价值判断的依据。那么,王广义如此确定地宣称中国波普比美国波普伟大的依据又是什么呢?

不可知论最终还会把世界抛入虚无主义的深渊,这和沃霍尔所经历的信仰破灭殊途同归。以不可知论为支撑的世界注定是荒诞的,王广义既然拥抱荒诞的现实,就注定了其作品意义的空洞。其之所以空洞的根本在于,缺少价值依据的批判等同于捕风捉影。在此状况下,批判犹如鸵鸟政策一样,完全是一种自欺欺人。当批判自以为正确、稳妥的时候,虚无之兽将撕裂其貌似伟岸的身躯。这正是中国波普和王广义最根本的精神困境。

【编辑:赵丹】