1912年梁启超回国,其弟梁启勋也回国,一直追随和辅佐在身旁。回国后以梁启勋的名义,梁启超资助,兄弟俩一起在北京南长街购买了一块地并建房。当宅院设计建造时,梁启勋特意将内院的一排南房留给哥哥使用,因为梁启超回国后把家安在天津。他平时工作在清华大学,也住在那儿。但一进城,就来梁启勋家居住。这所宅院应是他在北京工作生活稳定的居所。

“南长街54号”1913

在经历了漫长的等待、观望、争执和算计之后,去国十四年的梁启超终于踏上了归国之路。1912年11月8日,他乘坐日本大信丸到达天津。虽然晚秋凛冽的海风曾让他在船上滞留了三天,但他即将踏上故土已无悬念。转眼间,当年那位寻求强国之路、引世人瞩目、激情满怀的爱国青年,如今已成为了一个有五个孩子的中年人。

得知梁启超回国的消息,北京各界风闻而动,赶来天津欢迎的人数多达百人,包括各政界、学界、军警界代表和记者。汤觉顿入京先安排好一切,后回天津接梁启超,11月28日,梁启超一行由天津乘火车入北京。大总统代表、各部总长、次长、各政党党员、记者等齐集正阳驿,举行了胜大的欢迎仪式,袁世凯也以最高礼遇接待梁启超。

随后的日子梁启超频繁入京,参与新政府的活动。此时正值俄国扶助外蒙独立并与外蒙古签订《俄蒙条约》,明确不准中国军队进入外蒙。国内一片哗然,而政府且无任何作为,因此各方力量邀请梁启超入京出谋划策,他在给长女梁思顺的信中写道,“此宅殆变成国务院矣。政府狼狈求救,社会沸热如狂,吾处其间,应付殊苦。……冯国璋则一日两至。”在12月的一封信中又道,“观现在情形,吾在京津间当常住,十年以内未必归粤,即归亦暂住数日即行耳。此并非因粤中治乱何如也。吾之一身渐为全国政治之中心点,故不能不常居于政治中心点之地”。在梁启超的积极协调下,共和、民主两党宣布政府十大罪状,内阁行将倒台,由此掀起了民国初年政党政治的第一个高潮。

在新的议会选举中,为对抗国民党,取得议会之多数,“使中国保有二大党对峙之政象渐入于轨道”,梁启超积极磋商共和党、民主党、统一党三党合并,改组为进步党,梁启超被选为理事,掌握着思想领导和党务大权。此时的梁启超几乎一直住在北京租来的屋宅中,而他的妻子、儿女等还在日本,两地相隔,因此他也在积极寻找安顿家眷的处所。他信中写道,“客至今不断,吾住京住津尚未定也(住京较住津为适,津屋实不好住,但住京则精神之苦痛恐难免耳)”,后几日又道,“此间觅屋甚难,吾意极欲居京,同人皆以为不可,汝叔反对尤力,然吾将来总是居京之日多。”

1913年初,进步党选举获胜后由熊希龄组成“人才内阁”,梁启超出任司法总长。此刻他已决意将主要的工作重心放在北京,而将家人安排在政治气氛较为清净的天津。因此他在给女儿的信中写道,“吾意佚全眷归时必在都中赁一大宅(大约此次入阁总不能逃,可惜无官舍可住耳)。津中之宅则留以防乱耳。”由于此时梁启超已成为进步党的中心人物和新内阁的司法总长,每日来往见客政事颇多,他在4月7日的信中写道,“入都五日,门簿所载客名已三百二十人,接见者三之一,其劳可想,看此情形,在都非僦屋不可。”因此他需要在北京有一处交通便捷、宽敞、固定的政治居所。然而合适的房屋并不好找。

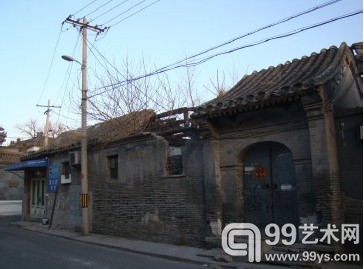

大概在1913年,梁启超和弟弟梁启勋一起在南长街购买了一块地并建房,梁启勋的长子梁思衡1917年出生在这里。从许多研究梁启超的资料,及梁启超写给子女们的私信当中,均可看见“南长街”,尤其在1917年之后,私信当中大量提到其和家人在“南长街”生活的情形。梁启超虽在天津有居所,但俨然这里已成为他在北京生活居住的稳定场所。在费慰梅日后写成的《梁思成和林徽因》中我们可以清晰地看到,“1913年9月,梁启超被任命为司法部长。天津的那所大房子和图书室仍然是老家,但现在有必要在首都北京再建一个家了。在紫禁城边上的南长街上找到一所有许多天井的房子。它位于市中心,能容纳日益膨胀的家庭和大群的仆人,离北海公园门口团城梁启超的办公室也不远。”可见南长街已然成为梁启超在北京的行营。

南长街54号也在经历历史进程的洗礼,这座百年兴衰的老宅也要随时代的脚步湮没了