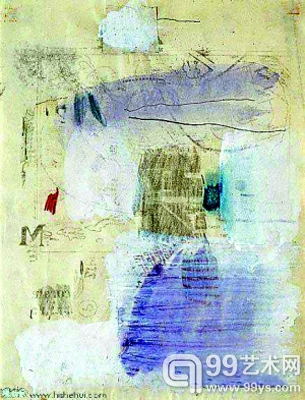

1952 无题

1

一切要从上世纪五十年代的美国谈起。那时,二战刚结束,和平时期的安逸和享乐再度回归,财富日益聚集,整个社会都普遍洋溢着一种乐观精神,电影、电视、摄影等新科技成果促生的媒介日益占据普通大众的生活,消费开始成为生活的主题。

在敏感的艺术界,一群青年艺术家也开始向传统单一的绘画提出挑战,他们认为新的传播工具——表演、电影、电视和录像活动更容易展现人的状态,而并非仅仅只能使用单一静态的绘画,他们甚至试图否定绘画本身及其内容,或者让绘画本身出现新的改变。

于是,这些年轻人编把图画、摄影等原始素材拼合起来,作成绘画。罗伯特-劳申伯格和艺术家贾斯帕-约翰斯就是这么干的。他们利用废品、实物、照片等组成画面,再用颜色作些拼合或涂绘,其目的是要打破传统的绘画、雕塑与工艺的界限,把日常生活中最平凡的东西,甚至废物与垃圾也当作素材而加以利用。他们的作品在50年代末面世,立刻引起了轩然大波。

2

罗伯特-劳申伯格曾是德裔美国画家约瑟夫-艾伯斯的学生。他1925年出生于得克萨斯州的阿瑟港,读大学的时候,他念的是医药学,在二战中参加了海军,后来又在加州各地的医院工作了两年多。

1945年二战结束后,一心想画画的劳申伯格进了堪萨斯市立美术学院,后来他成为约瑟夫-艾伯斯最得意的弟子之一。

不过很快,罗伯特-劳申伯格就找到了他更擅长的表现方式。1955年完成的作品《床》轰动一时。他把自己的一床棉被撑支在一个画框上,加上一个枕头,然后用颜料涂洒上去,让颜色自如地流淌下来。这件作品彻底打破艺术与生活的界限。

随后劳申伯格进一步发展了自己的艺术理论,他称他的艺术是“混合艺术”他认为,只要被认为有价值的废物,都可作为艺术素材:硬纸板、沥青、警察用的栅栏、一只鸟的标本、一把破伞、一面挂镜、弄脏了的明信片、空罐头、自行车轮、石头……这些废物被重新胶合在画面上,再施以各种颜色,有的尺寸很大,可构成立体雕塑。除了剪贴、拼接等手段外,还可描绘、喷漆、挥洒颜料、任意装配……开始时在平面上拼接,然后他开始利用废物进行组合,使作品“立体化”。

编辑:陈耀杰